新月張開一片風帆

○張建智

近日有機會到浙江上虞,問起陳夢家(1911-1966),大家不太了然。從詩人到學者,一個值得崇敬的人,惜今淡出了人們的記憶。記得王世襄在世時,我聽他談得最多的兩個人,一個是張蔥玉,一個是陳夢家。他常掛在嘴邊的一句話:“如夢家還在的話,那明代家具研究的著作,就肯定輪不到我寫了!”陳夢家于逝世12年后,終獲平反。如他夫人趙蘿蕤所說:“深可惋惜的是,他死得太早……他還可寫出許多著作,為他所熱愛的祖國現代化增加一些磚瓦,但是他沒有能這樣作。”(見《新文學史料》)這無奈的話,懇切、誠實,但聽起來令人辛酸。那是1979年“文革”剛結束時說的。

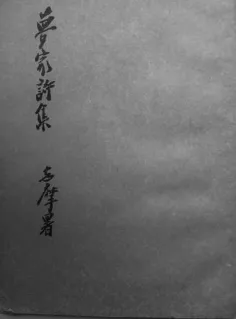

近讀趙蘿蕤的《讀書生活散記》(鳳凰讀書文叢),書中所收之文,大都是未曾刊出的珍藏手稿,是兩趙紀念館(趙紫辰、趙蘿蕤父女)之特藏。這些妙文,從未聞世,讀后使我得了許多人生與讀書的教益。從散記所涉往事,自然就想起了詩人的陳夢家。他是我國現代著名詩人、古文字學家和考古學家,浙江上虞人,是我的鄉前輩,余生也晚,緣慳一面。但我藏有他于1931年1月出版的第一部詩集《夢家詩集》,每有余暇,常常翻讀。特別是在“文革”中,無書可讀,惟這部詩集,與我相伴,給了我幾多無法替代的精神慰藉。每當翻讀夢家的詩,眼前即會浮現出一個俊美的才子兼學者的形象。幾十年過去了,至今還留存我美好的記憶之中。

陳夢家夫婦在芝加哥(1947)

陳夢家,出身于一個上層知識分子的小康之家。夢家自小受到傳統文化的影響,同時受教會學校歐美思想的教育。這樣的生活環境,日后無疑造就了他充滿矛盾的思想、氣質與個性。“夢家在中央大學學的是法律,最后得到了一張律師執照。但是他沒有當過一天律師而是從十六歲便開始寫詩,1931年便出版了他的第一冊詩,并立即出了名,那時他還不到二十歲”。他的一舉成名,離不開兩位老師的器重與教導,一是聞一多,一是徐志摩。

1927年秋,聞一多到中央大學任外文系主任,教授英美文學,陳夢家常去聽課受益匪淺。1928年秋,聞一多離開中央大學。1929年,徐志摩應中央大學校長張君謀之聘,任外文系教授,講授歐美詩歌。陳夢家的才華,又得到徐志摩的賞識。比如,夢家的詩《那一晚》,當年就是由徐志摩推薦,以“陳漫哉”的筆名揭載于《新月》二卷八號上。受聞一多、徐志摩詩歌理論的影響,1930年1月,年僅19歲的陳夢家,在《國立中央大學半月刊》一卷七期上,發表詩論《詩的裝飾和靈魂》,這是陳夢家詩歌創作的藝術主張。1931年1月20日,由徐志摩主編、陳夢家實際編輯的《詩刊》季刊,在上海出版。撰稿人除聞一多、徐志摩、饒孟侃等前期新月詩人和南京詩人群成員外,還有林徽音、卞之琳、孫毓棠、曹葆華等新加入的北京青年詩人,這標志著“后期新月詩派”的形成。在這一過程中,陳夢家已成為新月詩派的一員主將。我覺得,新月派詩人群體中,陳詩獨具的形象與靈魂,比聞一多、王統照的詩,似略勝一籌。我迄今還能背誦他的一些詩:一朵野花在荒原里開了又落了/他看見青天,看不見自己的渺小/聽慣風的溫柔,聽慣風的怒號/就連他自己的夢也容易忘掉。(《一朵野花》)我悄悄的走了,沿著湖邊的路,留下一個心愿:再來,白馬湖!(《白馬湖》)今夜風靜不掀起微波/小星點亮我的桅桿/我要撐進銀流的天河/新月張開一片風帆。(《搖船夜歌》)這樣的詩,清新,樸實,又具象征,令人不忘,讓我遙想。

然而,陳夢家也有新寫實主義的詩,那是作為一個詩人親臨戰場寫出的詩。如《在藻浜的戰場上》:在溫藻浜的戰場上,血花一行行/間著新鬼的墳墓開,開在雪泥上;/那兒歇著我們的英雄——靜悄悄/伸展著參差的隊伍——紙幡兒飄,/蒼鷹,紅點的翅尾,在半天上吊喪。/現在躺下了,他們曾經挺起胸膛/向前沖鋒,他們喊,他們中傷;/殺了人給人殺了,現在都睡倒/在藻浜的戰場上。

1932年“一·二八”淞滬抗戰,陳夢家與同學親臨火線,搶救傷員。陳夢家在戰士墓前,寫下了這樣動人肺腑的詩篇。當年有人說:“楊絳和趙蘿蕤,錢鍾書和陳夢家,也算得上旗鼓相當。”有故事說,在某次清華大學中文系研究生學科考試答辯會上,兩人相遇。陳先生見錢先生進來,招呼道:“江南才子錢鍾書。”錢鍾書應口即答:“上虞詩人陳夢家。”

“作為詩人,夢家的創作生涯前后只七八年”。趙蘿蕤說:“1934-1936年,他在燕京大學攻讀古文字學。從此以后他幾乎把他的全部精力都傾注于古史與古文字的研究。”1937年盧溝橋事變爆發后,陳夢家與趙蘿蕤離開北平,輾轉到了昆明西南聯大。從1938年春到1944年秋,陳夢家除教書外,仍孜孜不倦致力于古史與古文字的研究。在西南聯大時,他撰有《老子今釋》、《西周年代考》等。

隨后,夫婦倆經哈佛大學費正清教授和清華大學金岳霖教授介紹,從昆明轉印度去了美國。陳夢家除了在芝加哥大學當教授外,還游歷了英、法、荷蘭、瑞典等國,目的是收集青銅器的資料,編寫一部流落海外的青銅器圖錄。約三年,他完成了在美的研究任務。

那時,國外學術界對他的研究成果均表示贊賞,就連喜歡收藏的瑞典國王以及瑞典最著名的漢學家高本漢也無不敬佩他。當時,羅氏基金會的負責人希望陳夢家能永久留在美國工作。然而,他仍回到了清華,心中只希冀能把自己的研究成果,貢獻給自己的祖國。趙蘿蕤后來回憶說:“解放前夕,他曾經勸告許多欲去臺灣的專家學者,他懷著十分欣喜的心情,迎接清華、燕京的解放。”

令他想不到的是,1951年即開始了對“知識分子思想改造的運動”。據巫寧坤先生說,那時學校的大廣播喇叭發出通知,要全體師生參加統一的工間操,作為一個詩人的陳夢家,馬上敏感到:“這是‘1984’來了,這么快!”(指英國喬治·奧威爾的小說,寫1984年極權主義國家的社會狀況,同時寫有《動物農場》一書)。之后,全國高校開始院系調整,大學重組。清華大學的文科取消了。陳夢家在清華大學受到批判后,離開了學校,被分配到中國考古研究所。

約三十年的工作中,他為我們留下了《中國文字學》、《殷虛卜辭綜述》、《尚書通論》、《西周銅器斷代》等大量著述,留下了約近千萬字的學術與文學作品。不幸逝世后,尚有二百多萬字未及整理。

1957年,陳夢家被劃為右派,是史學界著名五大右派之一(余為黃現璠、向達、雷海宗、王重民),陳夢家年齡最小。據謝蔚明回憶:“當年陳夢家發表《慎重一點‘改革’漢字》,其本意是在爭鳴,符合‘雙百’方針,但他做夢也想不到正和毛主席的宏文同一天見報。陳文于15日刊于《文匯報》,同一天毛澤東的《事情正在起變化》也在全國各大報紙見報,成了‘唱對臺戲’,黨組織于是就召開批判會。”

陳夢家被劃為右派后,趙蘿蕤因受過度刺激,導致精神分裂。寫到此,我想起1935年8月,陳于燕大自編的《陳夢家自選詩集》序言中最后的話:“多謝蘿蕤,這集詩的選定,大半是她溫暖的鼓勵和談心,使我重新估價,賜我有重新用功的勇敢!”可見他們倆是一對互相激勵、親切溫馨的學術伴侶。

陳夢家劃成右派后,懲罰是降級使用。比起那些被送到北大荒的人來說,他受到的處罰不算最重。他仍然在考古研究所作研究,曾經一度下放到河南農村,作踩水車等勞動。1966年8月,陳夢家在考古所被“批判”被“斗爭”。他們的家被抄,住房被別人占用。8月24日那晚,陳夢家在被斗后,離開考古所,來到住在附近一位朋友家中。他告訴朋友說:“我不能再讓別人把我當猴子耍了。”這時,考古所的一些人跟蹤過來,在他的朋友家中,強按他跪在地上,大聲叱罵他。然后,這些人把他從朋友家押回考古研究所。當天晚上,不準陳夢家回家。陳夢家寫下遺書自殺,但終未遂。十天以后,陳夢家再次自殺,9月3日,死于非命,僅55歲。“世亂為儒賤塵土,眼高四海命如絲”,當年的陳夢家,與千千萬萬一同受難的中國知識分子,就是這般的寫照。誠如他于1932年3月16日在青島所寫的一首詩:“也許他淹在河里/也許死在床上/現在他倒在這里/僵著沒有人葬。也許他就要腐爛/也許被人忘掉/但是他曾經站起/為著別人,死了!(《一個兵的墓銘》)

陳夢家的一生實踐了自己的諾言,“他曾經站起”,也“為著別人死了”,人們是不會忘掉這位赤誠的詩人和學者的。魯迅曾說:“但倘有同一營壘中人,化了裝從背后給我一刀,則我的對于他的憎惡和鄙視,是在明顯的敵人之上的。”如今,離陳夢家去世已近半個世紀了,究是何人所害而死,至今似難分辨。但終究是應驗了陳夢家曾喊出的一句話:“這是‘1984’來了,這么快!”

陳夢家雖歌唱過“小星點亮我的桅桿……新月張開一片風帆”,可那時,已沒有了他理想中的新月,更沒了小星去點亮人生的桅桿。他曾吟出過,“榨出自己的血,甘心釀別人的酒”(《自己的歌》),而1966年那天的晚上,一個詩人與學者的血,真被榨出來了,但是釀出了醇香的酒嗎?往事如煙,已無法究其所想所為了。令人痛心扼腕的是,這么一位大家,正是學術上最有成就之際,卻過早地凋謝了。這正是人間莫大的損失與悲哀。我不禁想起宗璞對梁漱溟說過的這樣一段話:“我們習慣于指責某個人,為什么不研究一下中國知識分子所處的地位,尤其是解放以后的地位!……最根本的是,知識分子是改造對象!中國知識分子既無獨立的地位,更無獨立的人格,真是最深刻的悲哀!”(見《舊事與新說:我的父親馮友蘭》)如今,我只能引幾句萊蒙托夫的詩,作為對陳夢家的哀悼。詩曰:“他們的心是不會理解詩人的,他們的心不能夠愛他的心靈。不能夠了解他的悲哀,不能夠共享一切的歡欣!”

是的,“文革”那個時代的人是互相隔膜的,不可能理解世界的一切以及一切的人。唯一能崇拜的只有“翻天覆地的變化”,“唯鐵是血的革命”,“把舊世界打得落花流水”!當然,那樣的時代,更不知作為一個人的自由、民主在哪里?而那樣的時代,豈能容下一個真正的詩人?