讓課堂扎實有效

莊聲財

讓課堂扎實有效

莊聲財

三明學院附屬小學

該文以提高小學數學教學實效為目的,結合自身教學實際,提出了創設有效情境、找準“課眼”、提供“支點”讓學生主動參與等教學新舉措。

有效教學 情境設置 小學數學

“不看廣告,看療效!”——這是一句風行的廣告詞,它告訴我們一個簡單的道理,療效才是人們選擇藥物的的關鍵因素,課堂教學行為的選擇與之同理。

當課程標準推進過程中的關注點逐漸從熱熱鬧鬧形式回歸到實實在在的本質時,當更多的人以一種冷靜的眼光審視課標時,我們一線老師對課堂教學評價的重心也逐漸從豐富多彩的環節轉移到教學實際效果上來。如何增加有效教學行為,讓課堂扎實有效,從整體上提高課堂教學質量呢?對這一話題談談自己的看法,期望藉以達到“他山之石,可以攻玉”的目的。

1 創設有效情境,讓學生愿參與

所謂創設有效情境,就是教師在教學內容和學生求知心理之間創設一種“不協調”,把學生引入與所提問題有關的情境中,觸發學生產生弄清未知事物的迫切愿望,誘發出探求性的思維活動。主要表現在設計有矛盾、有新意、有趣味的問題,激發學生參與的興趣。

例如在一次教學大賽中,我執教的是“因數和倍數的復習”,課伊始,我開門見山地說:“請看大屏幕,你們能發現哪些信息?”由于是借班上課,我抓住學生對老師好奇的心理趨向,接著問:“從屏幕中你們知道了老師的姓名和所在的學校,你們還想知道莊老師的哪些信息?”學生很自然地說出了想知道老師的年齡、身高、體重,聯系方式等。于是我便順水推舟從猜年齡切入:首先讓學生觀察后猜一猜老師的年齡,接著課件出現提示①:老師的年齡數是3的倍數,讓學生說出老師年齡可能是幾;提示②:十位上的數字是質數、個位上的數既是奇數又是合數,讓學生確認老師的年齡,并說出是怎么想的。最后從猜年齡時運用了哪些知識入手,讓學生梳理本節課要復習的概念,這樣的引入并無精美華麗的情境,卻平實而自然,不刻意雕琢卻符合學生的認知特點,在看似平平淡淡中悄悄地拉開了學習的序幕,并將學生所感興趣的信息作為教學的主線串聯。

在一堂課中,不僅在課堂的開始要創設問題情,激發學生參與動機,而且還應在整堂課的教學過程中想方設法不斷進行問題情境的創設,使學生經常處在問題情境中,從而始終保持認真、主動的態度和情緒,提高學生的數學情感素質。

2 找準課眼,讓學生能參與

寫文有“文眼”,立題有“題眼”,上課也要有“課眼”。課眼是一節課的精華所在,既是教學活動的“生長點”,這也往往是學生主動參與的觸發點。那么如何找準一節課的課眼呢?《數學課程標準》中多處提到“教師要向學生提供充分從事活動的機會”,這里的活動是指觀察、歸納、類比、思考、交流等一系列數學認知活動,無論采用何種方式組織,都離不開數學思考,都必須扎實有效。因此有生命力的“活動”是一節課的課眼,什么是有生命力的“活動”呢?首先,要組織有序,能激發學生的興趣,引發學生的數學思考。其次,要有一定思維含量,并能為學生的思維或對課堂的進程起助推作用。

例如,在“因數和倍數的復習”教學中,為了加深學生對所學概念的理解,我設計了一個“熱身操”的活動。活動要求:學生結合自己的座位號,隨著《幸福拍手歌》的旋律拍手。

《幸福拍手歌》

如果座號是合數,你就拍拍手;如果座號是質數,你就拍拍手;如果座號既不是質數也不是合數喲,就快快起來拍拍手。

如果座號是偶數,你就拍拍手;如果座號是奇數,你就拍拍手;如果座號既是偶數又是質數,就快快起來拍拍手。

如果座號是2的倍數,你就拍拍手;如果座號是5的倍數,你就拍拍手;如果你的座號是3的倍數,就快快起來拍拍手。

在對號入座時給足學生思考的時間,接著讓學生按要求(如合數、3的倍數等)舉座位牌,并讓學生互相檢查是否舉錯牌,確保每一位學生對自己的座位號分別是什么數有了清楚的認識,從而保證熱身操的順暢進行。在學生完成這些活動后,我趁熱打鐵,問:“活動中有很多的數學問題,如,1號拍了幾次手,是在哪些時候拍的手?”“你還想到什么數學問題?”“你能不能換個角度提問?”學生在深入思考的過程中,提出了許多富有思維價值的數學問題,并在交流、討論中對概念的縱橫聯系及區別有了更清晰、更深層次的認識。

3 提供“支點”,搭設“腳手架”,讓學生主動參與

扎實有效地組織學生進行學習,很大程度上取決于教師在指導過程中所扮演的角色,取決于教師能否為學生適時、適度地搭好“腳手架”,讓學生成為學習的主人。而作為知識引導者的教師要利用各種方式去激起學生認知的沖動、探究的欲望,適時為學生提供學習材料,調控恰當的學習方法。讓人人參與,共同獲取知識、提高能力、享受成功的樂趣。

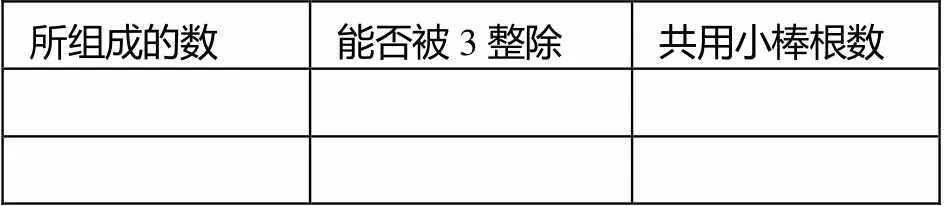

例如教學“能被3整除的數”時,課一開始,創設師生比賽這一情境,讓學生親身感受到在隨機報數進行判斷的情況下,老師不用計算器都能比我們更快,這一體驗促使學生產生了強烈的探究需求,搭好了情感的“腳手架”。接著老師短短一句“你以前是怎樣知道能被2、5整除的特征呢?”學生不僅回憶起能被2、5整除的數特征,更重要的是搜索到了以前探究數的整除特征時所采用的列舉、歸納的方法,促進了方法、策略的遷移,搭好了方法、策略的“腳手架”。接著讓學生用3、4、5三個數字組成能被2整除的三位數,用3、4、5再很快組成能被以5整除的三位數,這道題把“能被2、5整除的數的特征”這一已有知識平臺架設出來。“ 那么,用3、4、5這三個數字能不能組成能被3整除的三位數呢?請同桌合作組一組、算一算看。”學生們在經過計算后提出疑惑:奇怪,這三個數字不論怎樣排列,所得到的三位數都能被3整除。到底能被3整除的數有什么特征呢?在喚起學生們已有的經驗后,讓他們大膽猜想。一個個猜想被提出,又在大家的討論聲中被否定。我及時站到幕后,把學生推向前臺,為學生搭好攀登的“腳手架”,可以避免出現探究的無序和無效。在提出“在實驗中去尋找答案”后,我提供給學生小棒和數位表,由學生們自己去擺任意數,再填寫實驗記錄表。

所組成的數能否被3整除共用小棒根數

學生最終能依靠自己的能力掌握知識、形成技能,數表這一探究“腳手架”功不可沒。

[1] 葉柱.“真”情境:從“迷戀浮華”到“追尋實效”——數學課堂情境設計的誤區掃視和對策探索[J].黑龍江教育,2007,(7).