危機面前,領導干部要有擔當

陳統奎

人民想什么?人民滿意什么?人民不滿意什么?現在的民情、民聲、民意、民怨、民訴等等這些問題。如果第一信號的脈搏號不準,能開出對癥的藥方嗎?

法治有度,寬嚴相濟

《南風窗》:處理群體性事件,領導者需要怎樣“擔當”?

桂維民:在危機面前的擔當,首先,需要政治勇氣,要對這個事件做好最壞的打算,要把個人的名利、地位,最簡單來說就是把“帽子”放在地上,才可能以一種平和的心態去應對它。其次,就是站位,是站在人民群眾的根本利益點上,還是迎合少數人的一些不正確的主張?如果僅僅是為了把這個事情擺平,也許這個事情處理完了,但是埋下了新的更大的隱患。

在實際處理危機事件的時候,很多人往往都愿意對上負責,因為上邊是管他帽子的,底下不管他的帽子,能躲就躲,能退則退,實在躲不過去了,硬著頭皮頂住。有的時候往往是看上面的眼色行事,這是處理很多事情不成功的重要因素,上面往往對一線所發生的具體情況不了解,聽一面之詞,做出誤判,順著誤判去處置,事情就會處理不好。這種擔當,說高一點,就是黨性原則。突發事件處理得好就是黨性把握得好,黨性與民意是統一的,對老百姓的意愿把握得好,就是黨性原則的體現。

《南風窗》:群體性事件處置“了案”不“了事”的危害非常大。

桂維民:我到人大工作以后,人大接觸的信訪個案60%都是涉法涉訴的,往往“案了事未了”,這反映了兩個層面的問題,第一也許有司法不公,有人情辦案,造成了敗訴方上訪,尋找“包青天”;第二個和我們的理念有關,就是要討一個說法,往往是合情不合法,合理不合法,卻還想在法外求情,再討一個說法,這跟現在人們沒有把司法判決作為最終裁決的觀念有關,人們想求助一種人治,求哪個大領導說句話,好法外開恩。《南風窗》:處置群體性事件的基本原則是否可以概括為“寬嚴并濟”?

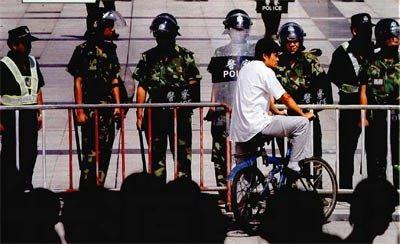

桂維民:需要再加4個字——法治有度,在法治的軌道上來處理。群體性事件多數還是屬于人民內部矛盾,只是在處理的過程當中有可能處置不好,導致群體性事件升級,變成了公共危機,沖擊核心價值觀和社會的基本制度,這就傷筋動骨,傷害比較深了。處理這類問題要“依法、有序、有力、有效”,在這個前提下講“寬嚴并濟”,這是我的態度。

有兩個理論:一個是社會“安全閥”理論,當前“經濟體制深刻變革,社會結構深刻變動,利益格局深刻調整,思想觀念深刻變化”,這“四個深刻”反映了轉型期中國的突出特點,這就需要有一個調解社會矛盾,釋放社會壓力,緩解社會沖突的平臺,讓大家有序地、理性地來釋放一種壓力,釋放一種不滿。現在有一個很好的窗口就是網絡,通過網絡問政、網絡輿情把情緒釋放了,把壓力緩釋了。但這還不夠,要拓寬有序表達的渠道。

另一個是社會燃燒理論,是中科院的牛文元借用物理學的燃燒理論解釋社會現象的一種觀點。“燃燒物質”是人與人之間、人與自然之問、人與環境之間的各種矛盾的累積,“助燃劑”是社會心理和輿情民意,點火溫度就是突發事件。

這兩個理論告訴我們什么呢?第一,列于各種社會“安全閥”應該采取一種比較平和、理性、包容的姿態;第二,對于可能引發社會燃燒的“燃點”必須采取嚴厲措施,不使“燃點”變成一種社會的燃燒。這就是“寬嚴相濟”。

傾聽:“第一信號”

《南風窗》:處理群體性事件時,為何必須把民眾的呼聲視為“第一信號”?

桂維民:人民想什么?人民滿意什么?人民不滿意什么?現在的民情、民聲、民意、民怨、民訴等等這些問題,如果第一信號的脈搏號不準,能開出對癥的藥方嗎?封建官吏都說“一枝一葉總關情”,更何況我們共產黨的官員,更應該聽民聲,聽民怨,在怨聲、罵聲當中就能聽出民意了。

實際上,很多的突發事件就是因為對民情不了解、處置不力,云南“孟連事件”之所以發生,就是因為當地的官員說話沒有人聽,干事沒有人跟,群眾對一些領導干部明顯不滿,如果對群眾反映強烈的問題早去解決的話,不至于導致民怨。所以群眾的呼聲是“第一信號”,這是你當良醫開處方的一個基本常識。民聲里面總是會有噪音的,對于少數人的噪音其實你只要處理好,這些噪音自然就消失了,不要被噪音、罵聲干擾基本的判斷。在號脈的過程當中,總會有一點肝火旺的脈象,但這不是主要原因,而是其他的原因引起的,把病治好了,肝火自然而然就會消失了。

《南風窗》:縣委書記一般是群體性事件的直接處置者,您愿意給他們哪些建議?

桂維民:實事求是地講,轉型期的縣委書記很難當,中國的政治架構,從秦以來郡縣制已經形成這么多年,自古以來都是“郡縣治、天下安”。他們的工作用日理萬機來形容絕不過分,處在發展的熱點、矛盾的焦點,也是一些突發事件的一個聚點。作為縣委書記總是希望集中精力來做一些加快發展、改善民生等方面的事情,但是往往一些突發事件會干擾他正常的關注點,所以,他第一反應往往就是不容易冷靜對待,甚至產生懼怕和回避的心理,不愿意直面矛盾,用陜西話說感到“頗煩”得很,不能理性對待。

我的建議是,首先,要理性、冷靜地對待,從訴求當中尋找解決這個問題的對策,進而弄清引起這個事件的深層原因。第二,要懷有一種熱忱,滿腔熱情地對待群眾,換位思考,體諒群眾,這些人不是到了非常困難的境地,是不會找上門來采取一些比較過激的行為和語言的。對于縣委書記來說,也許有些是一個芝麻點小事,對他們而言則是天大的事情。俗話說,“屁股決定腦袋”,坐在哪一邊,想事辦事就向著哪一邊。立場變了,態度就變了,一旦有了事,就不會覺得“頗煩”了,就像對待自己的父母兄弟一樣,設身處地幫他們解民憂,排民難。第三,要快刀斬亂麻,有的事情很簡單,縣上領導一出面,拍一個板,問題就解決了;有些事情不是當下就能解決的但也要快,也不要拖,拖容易把“小事拖大、大事拖炸”。

《南風窗》:在協調勞資關系時,社會往往認為政府偏袒資方,為什么?

桂維民:勞資雙方發生矛盾、職工和資方都把自己作為弱勢群體,希望借助于政府,政府很難端平這碗水,“手心手背”政府都要考慮到,不能有偏祖。市場經濟下往往資本處于強勢,職工相對于資方是弱勢的“打工仔”,工人的利益肯定要保護,但是有時工人們往往感覺不到,政府就好比“老公公背媳婦”,出力不討好嘛——這是我們現在的處理方式。

現在需要的是第三方。公民社會的興起是不爭的事實。非政府組織就是第三方,人們寧愿相信非政府組織,因為它跟政府沒有直接的關系,和利益相關方也沒有直接的利益。在處理一些突發事件中,特別是涉及利益攸關方的時候,有第三方介入,矛盾的雙方都不會抵觸,覺得它們更加客觀、更加公正、更加可信。社會轉型中需要第三方的力量來介入處理一些突發性事件,包括工會組織。婦聯組織、律師協會,商會組織、權威媒體等。遇到重大經濟糾紛,政府可以啟動一個臨時委員會,邀請工會代表、媒體代表、律師代表、商會組織等參與。他們可以站在比較客觀的立場,可信度更高,這樣既可以減少政府的很多壓力,也可以減少利箍攸關方的擔憂。

培育“公民文化”

《南風窗》:您還提出“公民的有序政治參與”是一劑對癥下藥的方子?

桂維民:其實就是培育公民文化。

我們現在有沒有公民意識?公民意識指公民個人對自己在國家中地位、作用的自我認識,它是責任與權利的統一,是法治與公德的統一,是時代精神與傳統文化的融合,它強調的是責任、公德、民主等現代意識。而公民文化是建立在公民意識基礎上所有公民平等、自由參與政治的氛圍,這恰恰是我們當下比較欠缺的。

在我看來,公民文化應該包含這樣一些價值觀,民主、法治、理性、有序,我把民主往前放,是因為我們現在的民主還不夠,就是公民有序參與的廣泛性和深度還很不夠。因為大家喜歡聽上面的,喜歡按紅頭文件來辦事。恰恰相反,我們應該調動公民有序政治參與的熱情,提高人民當家作主的自覺性。民主體現了公民的權利、責任和義務。少數服從多數,這是民主一個基本的原則,也許少數人掌握了真理,但當多數人不理解、不贊成的時候,少數要服從多數,另一方面,多數人要允許和容忍少數人表達,這就是一個良性互動。

作為一個管理者階層,要樹立公民社會理念,培育公民文化。比如,人大和老百姓的權益息息相關。我們每出臺一部新的地方性法規,都要通過報紙、網絡等媒體先征求意見,對群眾關注度高的,比如《物業管理條例》,還要要立法聽證會。一部新法規的產生、要與專家、利益攸關方和社會民眾互動,廣泛聽取社會各界的意見,不使立法變成少部分人的權力。