深圳:撤關撤出一個新加坡?

汪偉

深圳打算5年內使GDP翻一番,趕上新加坡。他們最重要的砝碼之一是撤銷“二線關”,將特區面積從395平方公里擴張到1952平方公里。

深圳從來沒有像2010年那樣需要好消息。

今年是深圳設特區30周年。紀念日不僅沒有讓這里的官員欣欣然,相反給他們帶來了更大的壓力。由于恰逢人大和政協換屆,加之前任市長許宗衡于2009年6月起接受調查,至今沒有移交司法機關,2010年可謂深圳的“多事之秋”,照慣例每年在三四月間召開的當地“兩會”,一延再延,直到5月底才開幕。這期間,深圳最大的出口企業富士康發生一連串跳樓事件,廣東省和中央政府均派出調查組,再次把深圳推到風口浪尖。

好消息如此珍貴。5月30日,中共深圳市委書記、深圳代市長王榮參加政協會議時出人意料地宣布“特區內外一體化方案已經獲批”時,特意加了一句,“國家的批文已經在印刷廠了”。如同一陣“及時雨”,立刻激起臺下一片掌聲。

第二天,當地和廣東媒體幾乎都用足版面,探討此事對深圳的影響,尤其是對深圳房價的影響。幾天之后,富士康宣布加薪,一線員工的工資上漲了30%。這還不算大手筆,因為這家底薪不高但鼓勵加班的企業幾天后再次宣布了加薪的消息,最高加薪幅度超過了60%。接著,深圳的人大代表們選出了新一任市長。

深圳需要一個新的開始。這一點如此明顯,即使遠在一千多公里之外的上海,也能夠感覺得到。

深圳的新象征

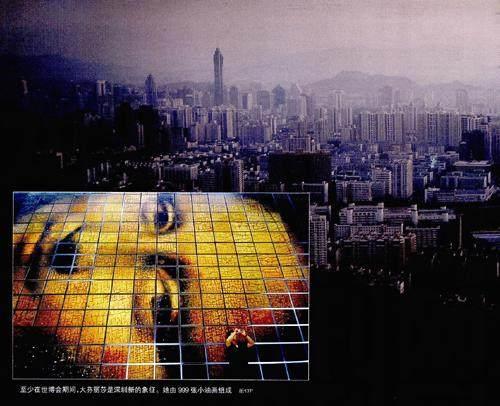

為了參加世博會,深圳在上海建起了一棟白色的房子,里面最大的展品是一堵長達43米、高7米的色彩斑斕的墻。如果你向右歪一歪脖子,可以看到一張著名的微微笑著的女人的臉——不錯,那就是蒙娜麗莎。

但她不是。雖然表情和笑容酷似,雙手以全世界熟悉的方式交疊在一起,這幅大畫上美麗的女人卻有另一個名字,人們叫她大芬麗莎。

至少在世博會期間,大芬麗莎是深圳新的象征。她由999張小油畫組成,畫好這些畫,花了507名畫師的一天時間。他們都是深圳大芬村的畫師,只占這個村全部畫師總數的6%。

在否決了深圳先后送交的13個方案之后,國際世博局認可了大芬麗莎。很顯然,大芬麗莎是一個新的世界格局的象征。在這個世界格局里,數量眾多的中國勞動力臨摹西方的創造物(從經濟制度到蒙娜麗莎),為世界提供物美價廉的消費品,增進了自己的財富,也改變了世界。

大芬村位于深圳龍崗區布吉鎮,方頭方腦的七層樓房一棟挨著一棟,上面整整齊齊地貼著十厘米長、6厘米寬的瓷磚。這種式樣拘謹呆板的樓房的底層,遍布深圳和珠三角各鄉鎮,成了過去30年中當地農民洗腳上岸的最好證明。這里是農村,但是再也沒有農民了。大芬村原有的300多名農民,多數情況下成了房東。這一點都不奇怪。深圳和珠三角是欣欣向榮的全球制造業基地,廠房占據了田地,成千上萬的勞動力從外地涌入這里,把房子租給他們,就成了大多數本地農民的現實選擇。

但大芬村并不出產鞋子、成衣、電子元件或任何人們耳熟能詳的中國商品。這里有800家畫廊,8000多名畫師,每年向全世界賣出成千上萬張書畫。這些書畫絕大多數臨摹自畫冊、明信片和照片。蒙娜麗莎是大芬村臨摹得最多的一張畫——這也是大芬麗莎的由來——技巧熟練,價格卻很便宜,有的只要幾十塊錢一張,很適合用來裝飾墻面。來自大芬村的油畫占領了全球65%的市場,這門生意每年為大芬村創造出5個億的產值。

和深圳富士康這樣的制造業巨頭的規模——30萬工人,產值數千億元——相比,大芬村的經濟成就似乎不值得一提。如果說大芬村和此地其他村莊有什么不同,那就是,那里是我看過的第一家有美術館的村莊。

大芬美術館是一棟后現代的深灰色建筑,里面正在舉行畫展,展出原創的油畫。這些畫同樣出自那些在大芬村租房賣畫的畫家之手。中午休息時間,大芬村的孩子在美術館前翻上爬下,不時發出尖銳的笑聲。也許正是這種笑聲,可以把大芬村和深圳其他制造業重地區別開來,那些廠房林立的地區很難感受到如此溫情而富有生活氣息的場面。以十幾公里之外的龍華鎮為例,那里集中著富士康和華為等龐然大物,整個鎮子像一個坐落在郊區的特大技工學校。在門禁森嚴的富士康廠區,工人們正忙著在職工宿舍樓的三樓部位張起一張白色的大網,另一些人則忙著封閉宿舍的陽臺;屋頂天臺已經豎起了高高的屏障。這些都是防止還有年輕的工人去跳樓的措施。大芬村的安靜和這里的雜亂形成了鮮明的對照。

大芬麗莎在上海世博會上成為深圳的象征,看上去是由很多偶然因素作用的結果。但在富士康事件之后,深圳的確需要用一種新的眼光審視以前的發展方式。

深圳市委書記王榮所說的那個“特區內外一體化方案”,看上去是個機會。

他說的是由廣東省上報國務院的《關于延伸深圳經濟特區范圍的請示》。請示要求把深圳全區納入到“特區”的范疇中來,國務院的批復同意,解決了一個持續30年的歷史遺留問題。

失去的影響力

1985年前后,一道自東向西、全長約90.2公里的邊防管理線,把深圳一分為二。這道關內即“特區”,由羅湖、福田、南山、鹽田四個區組成,總面積395平方公里;關外包括寶安、龍崗和2007年成立的光明新區及2009年成立的坪山新區,總面積1557平方公里,接近特區的4倍。

這條邊防線由混凝土界樁和鐵絲網組成,被深圳人稱作“二線關”,以區別于那條分割深圳和香港的邊防線。盡管2003年深圳不再執行入關需辦理邊防證的規定,但在法律意義上,這條邊防線要到2010年7月1日才不復存在。

在上世紀80年代,“二線關”是一條意識形態的分界線。特區——這個和深圳密不可分的詞,意味著將社會主義政治制度與所謂“資本主義經濟制度”重新組合。改革的目的是提升社會主義的效率,“時間就是生命”和“效率就是金錢”都是廣東官員發明的。這兩句口號代表了效率和物質激勵這兩種以前不被重視的取向,但決策高層當時對改革可能帶來的后果仍心存疑慮,所以,“二線關”就應運而生了。

鐵絲網的目標是適度降低特區的影響力,并且把一切可能動搖社會主義制度的因素隔離在關外,只留下了8個檢查站,供人流車輛出入(另有若干耕作口,供關內農民到關外種地)。事實上,柏林墻被推倒后,深圳也許是世界上僅有的用鐵絲網和水泥墩將自己一分為二的城市。

這道鐵絲網也反映了改革開放之初中國高層的矛盾心態。30年后,對市場經濟的抵觸情緒已經煙消云散,特區內實行的政策早已成為中國各地的普遍做法。但深圳還在品嘗自我隔離的苦果,這里如同兩個相隔遙遠的城市。區一級的行政官員對一組數字如數家珍:

關外每平方公里產值僅相當于關內的兩成,關外學生人均預算內教育事業費低于全市平均水平約1000元。龍崗區區長說,本轄區路網密度不足城市規劃標準的一半,每萬人病床擁有量只有9.4張,全市平均水平是17張;而在警力配備方面,更是相形見絀,全市每萬人14個警力,龍崗每萬人只有6個警力,而在布吉街道,每萬人只有2個警力。

這道關卡造成的最鮮明的痛苦是堵車。大量人口住在房價較為便宜的關外,每到上下班的高峰時段,檢查站內外總是擁堵著大量車輛。出租車司機視通關為畏途,而漫長的通勤時間在讓上班族感到疲憊之余,也讓他們有空編撰出許多嘲笑此事的笑話。

“既然住到布吉,就別抱怨了”,其中一個笑話說,“地名都提醒你‘不急了”。

多年來,深圳的政府官員、全國人大代表和專家學者呼吁撤銷“二線關”。他們希望特區擴大了地理范圍后能為深圳注入新的活力,讓這座曾經的明星城市重新獲得全國性的影響力。

1992年鄧小平南方講話之后,新一輪經濟改革起步,幅度之大是上世紀80年代難以想象的。各地興起GDP競賽,稅收、土地、金融方面的優惠政策層出不窮,長三角崛起,深圳作為特區的特許政策優勢不再明顯。

富有爭議的厲有為于1992年出任深圳市長,次年4月又成為深圳市委書記,在此職位上一直任職到1998年1月,這正是中國普遍推廣市場經濟的決定性時期。厲有為為了捍衛深圳作為特區的榮譽,曾經積極地參與了一場官員“特區不特”的論爭。但事實是,原先為深圳特有的優惠政策被珠三角和更多的內地政府所仿效和復制,深圳雖然能夠繼續維持高速增長,但很難再獨享這種高速增長帶來的光榮。

厲有為真正成為一個標志性人物,是卷入了1997年關于所有制的爭論。那次爭論是從他在中央黨校期間撰寫的一篇關于所有制的論文開始的。他提出應該在公有制和私有制之外,建立一種混合所有制的形式,以解決經濟改革中關于所有制的爭議。這種思路和后來在中國大力推行的股份制大體一致,當時卻讓厲有為遭到攻擊。

在厲有為之前的深圳早期幾任市委書記,或為廣東地方干部出身,或為廣東省人。首任書記張勛甫原為廣東省計委主任,吳南生原為廣東省委書記,1980年6月兼任深圳市委書記和首任市長,9個月后返回廣州,由62歲的梁湘接任,直到1986年5月。梁湘后曾任海南建省籌備組副組長、海南省委副書記、首任省長等職務,直至1989年9月退休。接替梁湘職務的是時任國務院副秘書長、廣東人李灝,他也是厲有為的前任。

改革開放早期提倡敢想敢干,鼓勵地方官員根據地方特點,盡可能地促進經濟增長。那些大膽的官員的施政方式往往帶有鮮明的地方色彩和個人風格,厲有為是這種風氣的一個高峰。但1997年攻擊厲有為的人和為他辯護的人都知道,對深圳官員的攻擊并不僅限于個人,深圳是改革開放政策的象征,這是關于改革與社會主義能否兼容的意識形態爭論的繼續。

但總的來說,上世紀90年代以后,通過分稅制改革,中央政府加強了對地方政府的控制,中國政治中的地方色彩和個人風格日益被淡化了。這個過程和深圳逐漸離開中國政治舞臺中心的過程,是同步的。

特區政策的普及化和地方色彩的逐漸淡出讓“二線關”變成了一種不必要的障礙,盡管中央政府在2000年的一次調查仍然支持保留鐵絲網,但早在1997年香港回歸之后,這道關的存在就僅僅是一種政治上的慣性罷了。

為了讓這種慣性自然消失,深圳又等了13年。正是在這13年里,深圳曾有的作為改革開放地標的位置“消失”了。

趕超新加坡

大型企業紛紛前往長三角,深圳頭頂上的明星光環迅速黯淡,上世紀90年代后期的這種變化導致的失落,折磨著許多新老深圳人。其中有一個生于1975年的年輕人,從武漢來到深圳不久,當時在一家證券網站做編輯。2002年,他用一個夸張的網名“我為伊狂”在網上發了一篇長達18000字的文章,批評深圳已經喪失了改革精神,并且失去了在全國的重要性。

這個年輕人名叫咼中校,那篇長文有一個動情的標題:《深圳,你被誰拋棄?》據說當年90%以上的深圳公務員讀過這篇文章,時任深圳市長的于幼軍也不例外。在媒體的撮合下,于幼軍還和網友咼中校進行過一場兩個小時的交流。這種開風氣之先的行為后來被反復仿效,證明深圳雖然失去了經濟和政治上的全國影響,但作為曾經的“改革開放的窗口”,人們仍然期望在這里能夠看到一些突破常規的動作。

咼中校和于幼軍差不多時間離開了深圳。于幼軍當時是一顆冉冉升起的政治明星,離開深圳后曾出任湖南省副省長、山西省長和文化部副部長,直到2008年因事被處分,被撤銷中央委員職務,留黨察看兩年。而咼中校落腳到香港,成為了《亞洲周刊》的編輯。在他去香港的前一年,也即于幼軍赴湘就任的那一年,富士康成了中國最大的出口企業,這個記錄一直保持到現在。這些年來,深圳的房價已經翻了若干倍。

他認為深圳的未來比2002年更加不確定,咼中校對深圳的疑問已經從“深圳,你被誰拋棄”,變成了“深圳,你在拋棄誰”。特區成立30年后,高漲的房價正在改變這座移民城市寬容的底色。他認為,越來越多的新移民在“逃離深圳”。

許宗衡是第一個在任內被調查撤職的深圳市長,接替許宗衡代理市長職務的是蘇州市長王榮。今年5月底,王榮成為新一任深圳市委書記。幾天后,常務副市長許勤被選為新一任深圳市長。許勤是2008年從發改委調到深圳的,一直到2010年5月,他一直兼任發改委高技術產業司司長的職務。

王榮和許勤都有博士學位,是新一代技術官員的代表人物。王榮還曾是南京農業科學院的博導,在網絡上,他被深圳的市民稱為“王博”。5月31日,王榮向深圳的人大代表作政府工作報告,其中給深圳提出的目標是:5年內GDP翻一番,超過1.5萬億元,趕上新加坡;人均生產總值超過2萬美元,達到中等發達國家的水平。

王榮提到深圳的一段歷史。“以前特區老書記管中央要了3000萬,然后靠解放思想解決了發展的困惑,今天我們需要更大的智慧。”在他當選為深圳市委書記的中共深圳第五次黨代會上,王榮說,深圳和一個30歲的人一樣,越來越需要確立一個目標,那就是擺脫意志力退化、進取心弱化;深圳需要“有激情有夢想誘惑力”,“再造一條新路”。

這條新路上最重要的砝碼有兩個。一是撤關釋放出關外的大量土地,二是深圳轄內的創新型企業數量多。但新當選的黨政官員們首先必須對汪洋主政廣東之后提出的產業升級計劃表示支持。這個計劃又叫“騰籠換鳥”,即附加值低的勞動力密集型產業要為附加值高的產業讓路。

作為曾在發改委內分管高科技產業的前司長,許勤對這種思路一定不會陌生。“土地發展是一個瓶頸,但是我們的土地并不是沒有”。許勤說,未來的深圳“對于高污染產出的產業,土地的轉讓成本是高的,根本沒有土地。對于需要發展的精英產業,需要保證土地供應。”王榮說,深圳將在5年內基本完成歷史遺留違建和土地問題的處理,這將是一條成本高漲的路。在代理市長期間,王榮曾說,沒有拆就沒有這座城市,因為“深圳目前未辦理任何審批手續的建筑達2.93億平方米,占總建筑面積的39%”。但在深圳最大的舊城改造項目所在地大沖村,拆遷產生了10位億萬富翁和400位千萬富翁,補償范圍包括那些“未辦理任何審批手續”的違建項目。

從30年前到今天,深圳幾乎是一座無中生有的城市。而從2006年開始,深圳的城市規劃上已經無視二線關的存在。但要將這個城市從紙上的藍圖變成現實,5年是太長還是太短?