護理干預對不同肺外結核病患者從醫行為的影響

于玉琴

護理干預對不同肺外結核病患者從醫行為的影響

于玉琴

目的 探討護理干預對不同肺外結核病患者從醫行為的影響。方法 將我院收治的284例肺外結核病患者隨機分為實驗組和對照組。實驗組在常規護理的基礎上,采用全程的綜合護理干預包括心理護理、舒適護理并配合健康知識教育等;對照組采用常規護理。結果 住院期間實驗組患者較對照組患者在按時完成檢查、按時服藥、合理飲食、休息與運動適度、戒煙戒酒、心理狀態差異均有統計學意義(P<O.01);出院后2組患者在規律服藥、定期復查、功能鍛煉等情況方面的差異有統計學意義(P<O.01)。結論 在常規護理的基礎上,采用全程的綜合護理干預可提高患者的從醫行為,有助于臨床治療效果的提高。

肺外結核;護理干預

肺外結核約占結核病的5%~13%[1]。由于其表現多以局部為主要特征,所以臨床上極易被漏診。從醫行為指患者求醫后其行為與臨床醫囑的符合程度[2],包括服藥、飲食及生活方式的改變,不同的護理干預對患者的從醫行為影響是不同的,從而進一步影響了患者的臨床治愈率。針對以上情況,我科對2007年8月~2009年8月收入感染科的142例住院患者采用全程的綜合護理干預,取得了滿意的效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 284例患者均為2007年8月~2009年8月在感染科住院,經病理或細菌學確診為肺外結核病,將患者按住院順序隨機分為實驗組與對照組各142例,對照組男性79例,女性63例;年齡1~63歲,平均32歲;初中及以上文化98例,初中以下文化44例;淋巴結核32例,骨結核47例,泌尿系結核27例,女性中婦科結核36例。實驗組男性83例,女性59例;年齡3~58歲,平均30.5歲;初中及以上文化87例,初中以下文化55例;淋巴結核30例,骨結核45例,泌尿系結核34例,女性中婦科結核33例。2組年齡、職業、文化程度、疾病分布情況等差異均無統計學意義。

1.2 方法 對照組采用常規護理,對出院后的患者不施加任何影響。實驗組除采用常規護理外,對患者實施全程的綜合護理干預。包括:①健康知識教育護理:對患者及其家屬進行相關知識的宣教,包括飲食指導、休息、活動指導、隔離知識指導、用藥指導、出院指導,提高患者及其家屬的相關知識水平。②心理護理:針對患者及其家屬就診治療中普遍存在的悲觀、恐懼、抑郁、煩躁、絕望的心理狀態,分別給予安慰和幫助。在化療中抗結核藥物引起一些毒副反應,有些患者不知所措而煩躁和抑郁,甚至停藥中斷治療,因此對這類患者讓他們知道停藥后會帶來復發的危險,到那時病情反復加重,細菌耐藥后治療費用會增多,而且治療會比現在困難的多。出現毒副反應不要自行停藥,應及時請醫生處理,保證正規治療。同時囑咐患家屬在做好防護的同時,生活上應該多關心和照顧,不能歧視他們。③舒適護理:幫助患者適應新的醫院環境和建立良好心理狀態,護理人員要給患者創造一個安靜、舒適、清潔、整齊的環境并且溫濕度適宜,耐心細致地向其說明配合治療和護理的必要性和安全性,講解有關的知識和注意事項,使患者增強信心,主動配合檢查和治療。④出院后護理:根據患者具體情況制定一份家庭護理干預計劃,建立電話、書信、電子郵件等聯系方式[3];定期對出院后患者進行家庭隨訪,了解患者的情況,發現問題,立即解決問題;每月發放1次病情追蹤卡,了解患者的從醫行為,每到3個月、6個月、12個月進行匯總。

1.3 判定標準 從醫行為:完全從醫行為即按時完成相關檢查、按時服藥、合理飲食、休息與運動適度、戒煙戒酒、心理狀態良好均達95%及以上。不完全從醫行為即按時完成相關檢查、按時服藥、合理飲食、休息與運動適度、戒煙戒酒、心理狀態良好均達50%~94%。完全不從醫行為即按時完成相關檢查、按時服藥、合理飲食、休息與運動適度、戒煙酒、心理狀態良好均在50%以下。將2組患者從醫行為進行比較。

1.4 統計學處理 資料采用SPSS13.0軟件包進行統計分析,計數資料用x2檢驗。

2 結果

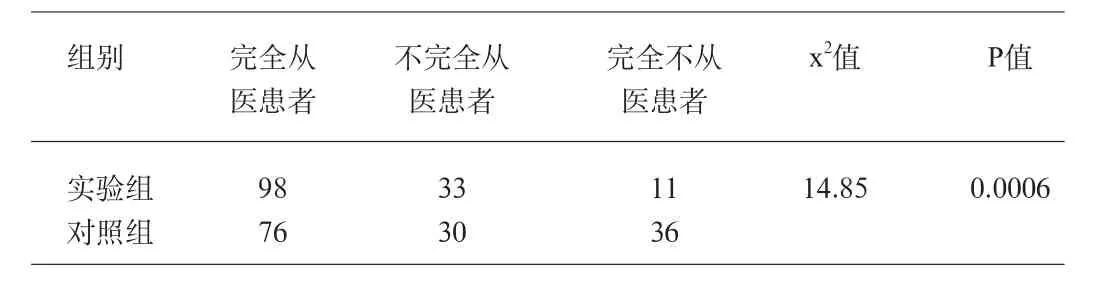

實驗組與對照組肺外結核病患者住院期間從醫行為比較(見表1)。

表1 2組患者住院期間從醫行為比較/例

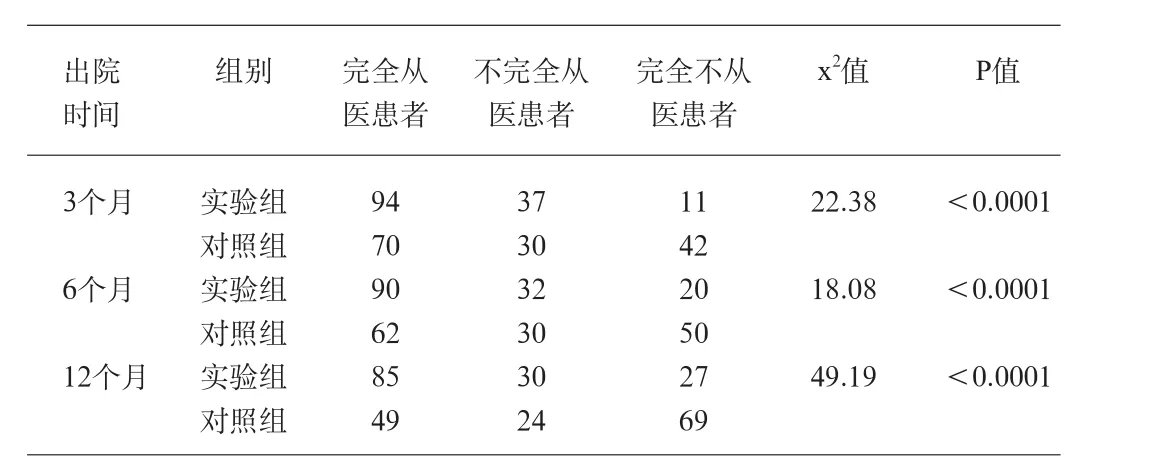

表2 2組患者在出院后不同時期從醫行為比較

3 討論

舒適護理能使患者感到舒適與家庭的溫暖,贏得患者的信任,可以使其在生理、心理、社會、精神上達到愉快的狀態或縮短、降低不愉快的程度,反過來又促進患者的臨床治療效果,預防病情惡化,使疾病發展控制在最低水平。

肺外結核病患者的心理護理是提高臨床治愈率重要組成部分。心理護理是護理人員根據心理學的理論,在護理過程中通過人際交往,以行為來影響和改變患者的心理狀態和行為,促進其康復的方法和手段[4]。護理人員能夠充分了解患者的心理狀態并給予幫助和安慰,那么就會使患者堅持規范化的治療,配合治療,調試生活,保持輕松愉快的心情,從而有助于疾病恢復。

通過采用全程的綜合護理干預包括心理護理、舒適護理并配合健康知識教育等,使患者從增加健康知識到建立健康行為[5],在知識灌輸、行為訓練、心理安慰、舒適護理等方面的反復強化,建立良好的醫患關系,加深患者對醫護人員的信任和尊重程度可提高患者的從醫行為。本資料顯示,實驗組患者較對照組患者的從醫行為在住院階段和出院后不同時期比較差異均有統計學意義(P<0.01),說明對患者實施全程的綜合護理干預包括健康知識教育、心理護理、舒適護理的護理干預可提高肺外結核病患者的從醫行為。

[1]陳賢義.充分發揮社會力量,促進結核病控制工作[J].中國防癆雜志,2004,26(1):1-2.

[2]李愛霞,王友誼,王艷麗,等.影響肺結核患者治療依從性因素調查分析[J].職業與健康,2003,19(8):135-136.

[3]中華醫學會結核病學分會.肺結核診斷和治療指南[J].中華結核和呼吸雜志,2001,24(2):70-74.

[4]陸斐,胡福山.護理心理學[M].北京:北京醫科大學,中國協會醫科大學聯合出版社,1993:74.

[5]衛生部疾病控制司,衛生部醫政司.全國結核病防治工作手冊[M].北京,1999:53-60.

10.3969/j.issn.1009-4393.2010.20.091

225300 江蘇省泰州市人民醫院南院感染科 (于玉琴)