頸椎病小齡化的臨床研究

秦鴻利,王志杰,翟云起,張桂榮,王春麗,劉麗英

(大慶油田總醫院集團龍南醫院,黑龍江大慶 163453)

近年來,臨床工作中發現頸椎病在青少年人群中發病增多,甚至好多中小學生也以頸部疼痛、活動受限為主訴前來就診。以往文獻均認為頸椎病多發生于中老年人,這一理論一直延續到現在[1]。據調查,在中國高中生中頸椎病的患病率逐年增加,研究青少年早期頸椎病的特點及防治并普及知識非常必要。為此,筆者進行了有關青少年頸椎病的調查和研究。

1 對象與方法

1.1 對象

對我院36歲以下的工作人員進行體檢,并對大慶一中的中小學生隨機抽取4個班級進行調查。調查人數共632例,分3個年齡組:1組295例,男182例,女113例,年齡15~25歲;2組201例,男97例、女111例,年齡26~30歲;3組136例,男39例、女97例,年齡31~36歲。

1.2 方法

采用問卷、專科檢查及頸椎X線片相結合的方法,根據1984年全國頸椎病座談會擬訂的頸椎病診斷標準,生理曲度測量采用Borden法。對確診為頸椎病的患者采取整脊療法治療。

1.3 統計學方法

采用χ2檢驗。

2 結果

2.1 632例頸椎病患病率調查結果

1組患病95例,男55例,女40例;2組患病97例,男39例,女58例;3組患病66例,男22例,女44例。共258例患病,患病率為40.82%。

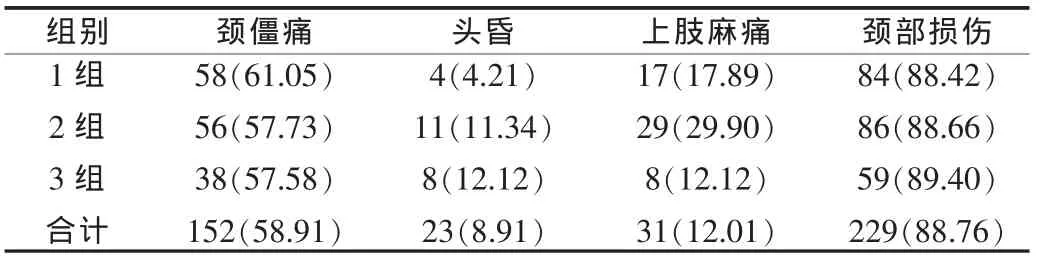

2.2 258例頸椎病臨床癥狀分類及頸部損傷史結果

具體見表1。

表1 258例頸椎病臨床癥狀分類及頸部損傷史[n(%)]

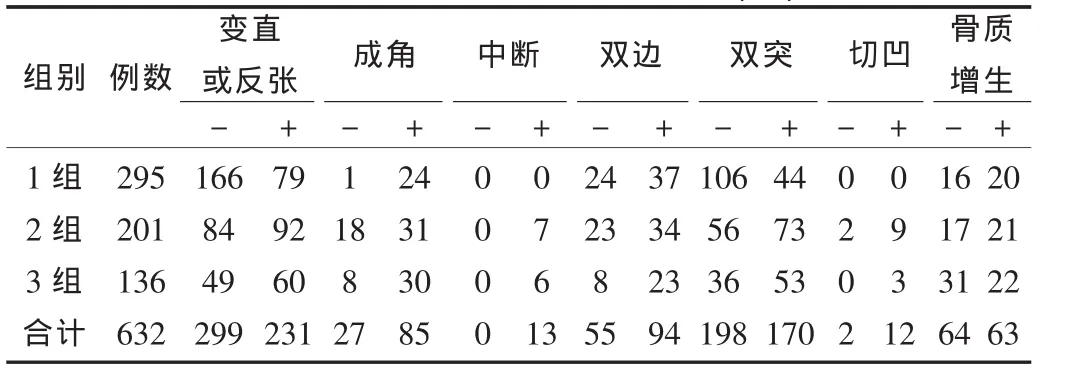

2.3 632例頸椎X線片調查結果

具體見表2。由表2可知,患病組與未患病組變直或反張、成角、中斷、雙邊和切凹方面比較,有非常顯著性差異(P<0.01);雙突、骨質增生方面比較,無顯著性差異(P>0.05)。

表2 632例頸椎X線片調查結果(例)

2.4 258例頸椎病患者經整脊療法治療后結果

治療結果分憂、良和差三等,優:1組65例(68.42%),2組60例(61.86%),3組 25例(37.88%),共 150例(58.14%)。良:1組26例(27.37%),2組 30例(30.93%),3組 32例(48.49%),共 88例(34.11%)。差:1組 4例(4.21%),2組 7例(7.21%),3組 8例(12.12%),共 19例(7.36%)。

3 討論

3.1 頸椎病小齡化臨床特點

頸椎病是在頸椎間退變的基礎上,出現椎間盤突出、骨贅形成等病理性改變,壓迫或刺激脊髓、神經根和血管等周圍組織并引起臨床癥狀和體征[2]。本調查表明頸椎病小齡化以頸性為主,占調查病例的58.91%,且頸椎病患病率高達40.82%,高于劉世杰等[3]調查60歲以上老人的患病率(36%)。曲度改變是頸椎病最明顯的前期變化,是頸椎病小齡化最為常見的頸椎影像改變,也是其發病的最重要的潛在因素。而頸椎的“雙邊”、“雙突”、“切凹”征,發生率不甚顯著,但還是明顯高于未發生變化組,“雙邊”、“雙突”主要反映了患椎的旋轉移位,這些都是頸椎病小齡化的表現。

3.2 頸椎病小齡化發病機制

青少年處于學習和剛步入工作崗位的壓力之下,同時由于電腦普及,室外活動逐漸減少,伏案時間相對較多,造成了頸部肌肉的慢性積勞性損傷。頸椎的穩定性取決于動力平衡,它包括內平衡和外平衡[4]。椎間盤、鉤突關節、椎間關節及相關韌帶為內平衡,頸部肌群保持頸椎穩定為外平衡,起代償作用。長期伏案使頭部中心前移,頸部肌群、相關韌帶處于高度緊張狀態,造成頸椎的外平衡失代償,整個頸椎發生不良應力,加速頸椎退變,甚至引起應力集中部位的骨質退變,關節囊及韌帶增生肥厚,以及椎體旋轉。當外平衡失代償引起內平衡失調時,會出現明顯的臨床癥狀及相關X線影像。

3.3 頸椎病小齡化的預防

鑒于青少年長期伏案工作學習,筆者建議以下預防措施共勉:①繼續貫徹“三個一”,保持正確的坐姿,即“頭離桌一尺,胸離桌一拳,手離筆尖一寸”。②減少在電腦、電視前的時間,以不超過1 h為度。③經常參加室外活動,減少伏案時間,也可以經常做頸部保健操來緩解頸部疲勞,消除慢性損傷。

[1]潘之清.實用脊柱病學[M].濟南:山東科學技術出版社,1996:148-160.

[2]賈連順.頸椎病研究的現狀進展和展望[J].中國矯形外科雜志,2001,8(8):733-734.

[3]劉世杰.老年人頸椎X線光片100例分析[J].空軍總醫院學報,1990,6(1):42.

[4]曾恒,周紅海.頸椎生物力學平衡變化的研究進展[J].中國中醫骨傷科雜志,2008,16(2):62.