《極限配合與技術測量基礎》課程的教學方法探討

張麓冰

(廣西機械高級技工學校,廣西柳州545005)

《極限配合與技術測量基礎》是專業技術性和實用性都很強,且與生產實際密切相關的一門專業基礎課程。學好這門課,直接關系到學生能否理解圖紙,在實際運用中也是保證產品質量的關鍵。盡管這幾年中職的《極限配合與技術測量基礎》教材內容愈來愈簡化,可由于本課程的結構與學科特點,形成了區別于其他課程的特質,如教材理論抽象,概念多,術語定義多,需記憶內容多等,且廣西機械高級技工學校為了適應社會的需要,對各課程的授課計劃進行了改動,專業基礎課學時數有所壓縮。怎樣在有限的學時里,將《極限配合與技術測量基礎》課程上好,其中對教學方法的研究是非常重要的。以筆者多年的教學經驗,認為除了傳統的利用掛板、掛圖具體講授外,以下數種教學方法的相輔相成,可以收到更好的教學效果。

1 課堂分組討論,培養學生綜合分析能力

在講授一些實踐性比較強的教學內容時,學生往往不易理解掌握。如“配合類別的選擇”這一節,以往的教學方法是,教師舉一些生產中常見的間隙配合、過渡配合、過盈配合的實例,學生被動地聽、記,一些學生課后說“這一節的內容,上課時好像都聽懂了,可是課后還是不能準確選擇”。

分析其原由,是因為學生學得死,不能全面考慮各種因素并靈活運用所學的知識。我們常說:“應該給學生一把獵槍,而不是獵物”。為了給學生“一把獵槍”,筆者采用的教學方法是:

首先組織好課堂上的相關理論知識教學,其次結合課堂討論教學,充分發揮學生的主體作用,使學生進一步加深理解掌握和鞏固所學的知識。

如車床的尾座,可安裝后頂尖,以便支承較長的工件;也可安裝鉆頭、鉸刀等對工件進行孔加工。尾座套筒安裝在尾座體的孔中,并由定向鍵導向,它只能軸向移動,不能轉動。當尾座的位置調整好后,將尾座體夾緊在床身導軌上,此時搖動手輪可使絲杠轉動,螺母便帶動尾座套筒在尾座體中實現軸向移動。那么,尾座套筒與尾座體之間應選用什么樣的配合,配合過松過緊,對尾座套筒的移動有什么影響,對于這類理論聯系實際的問題,筆者這樣安排教學環節:在課堂上首先把間隙配合、過渡配合、過盈配合的內容講授給學生,舉一個實際中的例子,讓他們了解相關的理論知識;然后將學生分成3組,并向每組提出討論題,讓他們課后去準備。3個小組的討論題分別是:間隙配合、過渡配合、過盈配合的實例,分析基本偏差及盈隙量大小對性能的影響,并確定公差等級。

學生圍繞所學過的相關知識和提出的討論題,利用業余時間自學教材,查閱圖書,還可以借助素材庫的相關內容,進行討論分析,尋求答案。再回到課堂上,每個小組派出一個代表,講述討論的結果及依據,講述不全的,組內其他同學給予補充,其他組的同學,還可以提出自己的疑問,相互討論。他們的討論是友好的、互相尊重的。有時,學生為了闡明自己的觀點,拿出自己的資料,到黑板上畫簡圖講解。這樣,不僅培養了學生綜合分析問題的能力,而且使學生在自覺、愉快的氣氛中學到了知識。

這樣的課堂是以學生為主體進行的,教師控制課堂秩序,引導學生進行正確的討論分析,及時糾正不正確的觀點,并且進行歸納總結。這種實踐性的教學內容,教師給出恰當的討論題,讓學生利用自己的實習經驗和素材庫的便利條件,去查閱、思考、分析,極大地調動了學生學習的積極性。很多知識經過學生自己的探索、討論和爭論,在頭腦中留下了深刻的印象,運用起來就會得心應手。

2 運用多媒體教學手段

多媒體教學,是輔助教學的一種手段。多媒體計算機控制下的文本、圖形、聲音、動畫、視頻圖像等各種媒體信息,向學生提供形式多樣的感性材料,調動學生各種感官參與學習。所以,教學過程中充分利用現代化的多媒體教學,能極大地調動學生的積極性。

就以形狀和位置公差這一章來說,該章是該課程的重點、難點內容之一:概念較難理解,示圖多,傳統教學需帶很多掛圖。而形狀和位置公差標準涉及面廣,特別是對影響較大的重要技術基礎標準,標準會不斷更新,部分掛圖已是舊標準的規定,且掛圖只是書中圖示的放大,講解時操作也不方便,所以教學的效果不是很好。形位公差是學生普遍反映較難理解的部分,學生往往不理解圖樣中形位公差代號的含義,為了讓學生理解圖樣中形位公差標注的確切含義,有必要將這部分內容以更直觀的形式呈現給學生。而多媒體教學可以增加教學內容的直觀性,趣味性,提高學生的學習興趣,使學生更好的理解教學內容,所以把形位公差教學內容制作成多媒體課件是必要的。

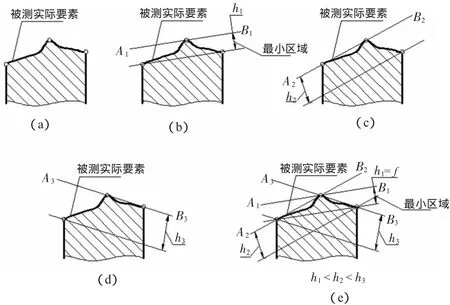

在教學過程中,要注意課件的交互性。根據不同層次學生的接受能力和反饋情況操作,應根據每個動畫的特點,分解成若干步驟,每操作一步,再加以適當的講解。例如:在表現給定平面內的直線度的形位誤差評定原則時,教師在power point幻燈片分解為如圖1所示的5個步驟:

第一步,告訴學生哪一個是被測實際要素,如圖a)所示;

第二步,是理想線可能的方向A1B1及相應的距離h1,并強調它包含被測實際要素全部,如圖b)所示;

第三步,是理想線又一個可能的方向A2B2及相應的距離h2,并強調它包含被測實際要素全部,如圖c)所示;

第四步,是理想線可能的第三個方A3B3及相應的距離h3,并強調它包含被測實際要素全部,如圖d)所示;這三個理想線可能方向的距離,讓同學們比較一下大小,并判斷哪個理想線是用來評定誤差的;

第五步,可以告訴學生理想線是符合最小條件的方向的A1B1及相應的距離h1,必須小于或等于給定的公差值,如圖e)所示。并讓學生們再體會一下評定形狀誤差須在實際要素上找出理想要素的位置,理想直線的位置可以做無限多個,但理想要素的位置符合最小條件,其評定的數值是最小的也是唯一的。

教學中還要觀察學生的反映,如果都理解了,再利用回放鍵,讓整個動畫連續播放一遍,讓學生對動畫有個整體的感覺;如果還有部分學生不理解五個步驟中的某一步,可以再針對這一步進行講解。通過這樣的操作和講解,使抽象的概念具體化,學生容易理解和掌握。

圖1 給定平面內直線度形位誤差的評定

利用現代多媒體教學手段,可達到兩個效果:

一是提高學生的學習積極性。心理學認為,在課堂上學生注意力的集中時間是有限的。長時間地集中注意力,會引起他們的思維疲勞甚至厭煩。此時,如果能不失時機地利用現代教育媒體的表現力,給學生一種具有新意的刺激,可以使學生從原來的抑制狀態轉化為興奮狀態,從而提高學生的學習積極性。

二是有利于啟發學生的思維。要想實現教學目標,學生必須積極的思維,若學生只是被動地接受,這是有悖教學原則的。要啟發學生的思維.只是簡單地進行課堂提問是不夠的,還應當有一些新方法。由于不失時機地運用了現代教育手段,學生的思維活躍了,思路打開了,自然就會收到良好的學習效果。

3 加強理論與實踐互動,注重實踐能力培養

公差課是一門實踐性很強的課程,光靠理論講授和學習,想達到預期的學習目的是不夠的,還要加強理論與實踐互動,增加學生的感性認識。比如通過對照圖紙檢測一批零件的合格率,來加深對公差帶、偏差等概念的理解。在學習“配合”的內容時,帶領學生到工廠去觀察間隙、過渡、過盈配合的應用及特點。又如在講“同軸度公差”時,以軸類零件為例,除了講解該零件的尺寸標注、形位公差和表面粗糙度的標注及各種技術要求的表達外,還要告訴學生在車削過程中,怎樣保證同軸度公差。最后到實習工廠演示如何根據該零件的圖紙按要求進行成品檢驗。這樣不但將公差配合中的許多概念聯系起來,還將“機械制圖”和“極限配合”、“機械基礎”、“機制工藝”等相關知識聯系起來,促進了知識遷移,在培養本學科實踐能力的基礎上,提高了對知識的綜合運用能力。

在實驗教學中,要組織好實驗和實測,提高學生的實際檢測能力,讓學生掌握常用和通用計量器具的使用方法,如千分尺、游標卡尺、百分表、量規、量塊等,用它們來測量常用的零件,要邊檢測、邊調整,對量具的選用及組合、具體的測量方法作解釋;條件允許時,還可讓學生到生產一線親身體驗,提高操作能力,為專業課學習及今后就業打下良好基礎。

在講授“公差”與“誤差”概念時,發現學生不能正確區分其含義。為澄清概念,筆者拿來測量工具(游標卡尺、千分尺)、零件(若干個階梯軸)和零件的加工圖紙,要求學生進行測量。通過測量,學生明白了,凡是在圖紙公差范圍內的階梯軸,誤差不超標,即為合格品;凡是超出圖紙公差范圍內的階梯軸,誤差超標,即為不合格品。

理論與實踐的合理互動,不但可以培養學生實踐能力,還可以使學生把抽象的理論知識感性化,易于理解與掌握課程相關內容。

4 結束語

總之,教學實踐表明,在公差課的教學中,教師要吃透該課程的特點,對不同的教學章節,靈活機動地采用上述教學手段,就能抓住學生學習的興奮點,激發學生的學習動機,充分發揮學生的主體作用,從而收到良好的教學效果。

[1]楊昌義.極限配合與技術測量基礎[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2007.

[2]黃云清.公差配合與測量技術[M].北京:機械工業出版社,2001.

[3]馬正元.幾何量精度設計與檢測[M].北京:機械工業出版社,2000.