集群龍頭企業應對挑戰者的博弈問題探討

吳 凱,譚春蘭,熊 濤

(上海海洋大學 經濟管理學院,上海 201306)

1 集群內龍頭企業的作用

一般而言,集群內龍頭企業具有經營規模大、市場占有率高、市場開拓能力強、創新優勢明顯、具有完善的經營管理體制和健全的科學管理體系等特征。只有具備這些特征的企業才能夠成為龍頭企業,才能夠在集群中發揮“龍頭”作用。

1.1 龍頭企業投資的外部經濟效應

龍頭企業生產效率高,生產性龍頭企業產出大、原材料需求較多;服務型龍頭企業顧客流通量大,因此龍頭企業對交通運輸的依賴往往較大,這直接刺激龍頭企業對交通等基礎設施建設的投資。另外,作為區域的利稅大戶,龍頭企業往往會要求政府投資公共設施為龍頭企業的生產、發展提供便利。無論是龍頭企業直接投資,還是由政府出資,該投資所帶來的好處都必然以公共物品的形式被集群其它成員無償共享。

另外,龍頭企業用于供應鏈建設、行業規范確立及市場體系完善方面的私人投資也可使其它成員企業節省本該用于該方面的投資并降低交易成本,帶來外部經濟效應。

1.2 龍頭企業的示范效應

(1)龍頭企業的知識擴散效應

產業集聚可以促進知識的傳播擴散,尤其是隱性經驗類知識的交流。在集群內所有相關產業中,龍頭企業最先涉入該產業的生產和研究,因而掌握了更多的顯性和隱性知識,并且由于其交流面廣、影響力大,使其具有更強的知識擴散能力。

(2)龍頭企業創新的帶動效應

理論研究證明,集群內的企業要比集群外的企業具有更強的創新動力、更優的創新績效。這種創新優勢源自集群內企業的交易成本優勢和共同的知識基礎,龍頭企業自身積累了更多的經驗類知識,再加上與其它成員之間的交流獲得更多的隱性知識作為創新基礎,帶動其它集群成員及整個集群的創新。

1.3 龍頭企業的品牌促進效應

一般而言,處于共同生產區位的企業可以通過外部規模經濟樹立地區聲譽。地區品牌的形成并非一蹴而就,而是由長期的創新累積而成,龍頭企業由于其本身更具有創新優勢,便順理成章地在區域品牌形成過程中發揮“領頭羊”作用。

2 集群龍頭企業與挑戰者的博弈關系

集群外企業一般是以挑戰者身份進入集群,它們的進入一方面會擠占集群內企業的市場占有率,對集群內成員的利益構成直接威脅;另一方面有實力的挑戰者的加入又能起到更新集群知識的作用,為集群帶來創新的活力。因此集群成員與外來進入者之間是基于利益均衡的復雜博弈關系。

2.1 博弈關系中二者的地位

龍頭企業是產業集群的在位者,在集群中具有較大的影響力,擁有資金、技術、市場、物流等方面的優勢,可以較容易地與集群內其它企業組成利益共同體,共同抵御外來侵入。由于挑戰者的進入是在不擴大市場容量的情況下,分割集群成員企業的市場占有率,威脅的是所有成員企業的利益,所以以龍頭企業為首的利益共同體規模甚至可以大到涵蓋集群內所有成員企業,并且共同的利益目標驅使這種利益共同體的合作關系相對穩定。

挑戰者是產業集群的進入者,很多時候是孤軍作戰。出于力量抗衡的需要,它也可能與集群外其它企業達成合作協議組成同盟者,共同對集群龍頭企業展開進攻。但是這種合作具有不穩定性,因為每個企業都是出于自身利益最大化考慮的“經濟主體”,如果對集群的挑戰短期看不到利益的話,他們會選擇背棄這種不具有法律約束力的合作協議。非穩定的同盟關系大大削弱了挑戰者的力量,使得挑戰者與龍頭企業之間的地位不對等。

2.2 博弈關系的利益驅動力

挑戰者進入集群的動因主要來自兩個方面:市場擴大的需要和競爭優勢的獲取。一方面,隨著企業生產規模的擴大,要求有不斷增長的市場容量滿足企業發展的需要,市場容量在原有基礎上的擴大畢竟有限,新市場的開拓勢在必行;另一方面,產業集群可以降低企業交易成本、分享公共基礎知識和專業技術勞動力資源、促進企業之間的分工和生產靈活性,給企業帶來競爭優勢,另外,通過專業知識和隱性經驗類知識的交流,又可以使集群成員更有創新優勢。競爭優勢和創新優勢的獲取是挑戰者為求長遠發展而進入集群的重要動力。

對于龍頭企業來說,外來企業的進入會分割集群內的市場利益,降低龍頭企業的經濟利益,甚至威脅到龍頭企業的地位。無論是從集群長遠發展目標考慮,還是出于自身的短期利益,龍頭企業都會對外來入侵者示以抵制的威脅,并在必要時采取實際的抵制行動。

2.3 博弈關系中的風險因素

前述利益驅動力促使挑戰者選擇進入集群,而集群龍頭企業為維護自身及整個集群利益,代表集群對挑戰者的進入進行抵制。但是該進入-抵制博弈關系中的風險因素又給博弈雙方帶來后顧之憂。

龍頭企業方面:如果抵制行為的力度不夠大,不足以對挑戰者的進入行為形成可置信的威脅;但是抵制力度太大,又必然造成更大的抵制成本。龍頭企業面臨的挑戰者往往不止一個,而是多個,就算龍頭企業在單次博弈中勝利,但如果抵制成本給龍頭企業帶來的損失過大,仍不免承受被其它挑戰者攻擊的風險。并且集群內其它成員也可能采取“借刀殺人”的策略,通過外來挑戰者的力量將龍頭企業擊垮,從而借機取代龍頭企業在集群中的地位。

挑戰者方面:龍頭企業在長期集群發展中所培養起來的競爭優勢和規模優勢,使得挑戰者的單獨行動難以對龍頭企業形成重大威脅,并且在面臨外來挑戰時,集群內其它企業與龍頭企業具有共同的利益目標,它們的協助更加強了龍頭企業的抵御實力。為增加勝算因素,挑戰者唯有與其它企業達成聯合協議,形成挑戰者同盟,但是這種協議不具有法律約束力,同盟者隨時可能背叛同盟的協議,改行“鷸蚌相爭,漁翁得利”的策略。即在龍頭企業與挑戰者之間因博弈損失而兩敗俱傷時,同時擊垮龍頭企業和挑戰者,進入集群。

3 集群龍頭企業與挑戰者的博弈模型

3.1 模型的假設條件

(1)龍頭企業的唯一性。該模型中一個產業集群內只存在一個龍頭企業(即有一個企業相對于集群內現有其它企業具有絕對優勢),或幾個大型龍頭企業組成一個利益共同體(由于具有共同的利益目標,博弈中也可把該利益共同體看成一個單獨的龍頭企業)。

(2)信息是完全的,但具有暇眥。每個參與人都知道自己的行動集合,每個參與人也知道對方的行動集合,每個參與人都知道對方知道自己和對方的行動集合及各行動策略將帶來的短期后果(即期支付),但對對方遠期戰略和當前策略選擇所引起的未來支付等信息并不完全了解,所以參與人在博弈過程中更傾向于按對方的即期支付來猜測對方的策略選擇,進而據此作出自己的策略選擇。

(3)挑戰者的進入必定是有利可圖,不然沒有動力驅使他去冒這個風險;挑戰者的進入也必然導致龍頭企業至少是短期利益的減少,否則龍頭企業一定不會采取抵制行為,博弈也就不存在。

(4)龍頭企業具有后發行動優勢。龍頭企業是集群的在位者,只能被動地等待挑戰者的進攻,它的戰略是建立在挑戰者行動選擇基礎之上,因而只有當挑戰者已經作出進入或不進入選擇的行動后,龍頭企業才決定要不要抵制。

3.2 模型的基本要素

(1)參與人。由于假定了可能出現的多個龍頭企業為利益共同體,因此模型中參與人就只有作為在位者身份的龍頭企業和市場進入的挑戰者。

(2)戰略。戰略是行動的規則而不是行動本身。該模型中挑戰者有兩種可能的行動選擇:進入和不進入,同樣,針對挑戰者的不同行動選擇和已知的市場信息,龍頭企業在其可選的戰略空間內選擇抵制或不抵制的戰略。

(3)支付。支付是指每個參與人從各種戰略組合中獲得的確定效用水平或期望效用水平。完全信息條件下,參與人可以根據對方的行動選擇和自己的戰略很清楚地知道各種可能情況下對方和自己從博弈中獲得的支付。

3.3 博弈模型的建立

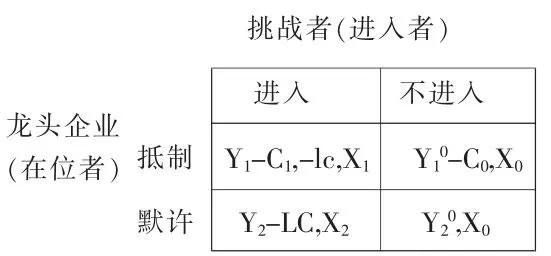

挑戰者是集群的進入者,而集群龍頭企業代表集群內所有企業(在位者)作出抵制或默許的行動選擇,所以該博弈類似于市場進入博弈。基本模型如圖1。

圖1 市場進入的一般博弈模型

其中,Yi是龍頭企業扣除抵制成本以前的收入,Ci是抵制成本,Xi是挑戰者的凈收益。當挑戰者選擇不進入時,無論龍頭企業選擇抵制還是默許,都不會給挑戰者帶來損失,所以挑戰者的凈收益總為X0;挑戰者不進入時,龍頭企業的抵制行為變得沒有實際意義,所以也不會造成實際的抵制成本,即C0=0,Y10=Y20。

另外,由于挑戰者的進入必然威脅龍頭企業的利益,故有Y20=Y10-C0=>max{Y1-C1,Y2}。對于挑戰者來說,在不被抵制的情況下,進入比不進入好,這樣它才有動力進入;而一旦受到抵制,它的情況將比不進入時更糟,這使他在進行策略選擇時必須慎重考慮可能造成的后果,由此可得到X1<X0<X2的關系。

(1)可置信威脅的抵制行為

為了維護自身的利益,龍頭企業只得通過抵制行為來阻止挑戰者的進入,但是這種抵制又會造成成本C1,對龍頭企業來說,最好的結果是挑戰者主動放棄進入,龍頭企業也就不用花費成本去抵制。龍頭企業要想讓挑戰者主動放棄進入,就要對挑戰者示以威脅,以顯示其抵制的決心,并且這種威脅要是可置信的,即就算是需要花費抵制成本的情況下,抵制仍能獲得比不抵制時更高的凈收益,也就是Y1-C1>Y2。

在這種情況下,威脅就是可置信的。只要挑戰者知道龍頭企業會不惜一切成本去抵制挑戰者的進入,以確保損失最小化,挑戰者就會主動放棄進入,以求得不低于X0的收益,因為在給定龍頭企業抵制的前提下,進入反不如不進入好(即X1<X0)。所以威脅可置信情況下,龍頭企業主要工作就是通過輿論宣傳等方式讓挑戰者明確知曉這一個信息,并且適時給以威脅的行為表示,作出抵制的姿態。

(2)不可置信威脅的抵制行為

單次靜態博弈中,威脅的可信性一般是基于短期利益考慮,即博弈中的Y1-C1和Y2分別是龍頭企業采取抵制和默許行動時的即期收益。在龍頭企業的抵制威脅不可信的條件下,即出現Y1-C1<Y2,挑戰者將清楚地知道當他采取進入策略時,盡管導致了龍頭企業凈利益的減少,但由于抵制成本太大或其它原因,龍頭企業默許時的損失反而會比抵制時的損失更小。挑戰者堅信,出于短期損失最小化的考慮,龍頭企業定會默許挑戰者的進入,因此挑戰者會大膽地選擇進入的行動策略。

但是,龍頭企業在進行策略選擇時并不總是只局限于短期經濟利益的最大,作為集群的支柱企業,他們還要擔當起保持集群的長期永存和持續競爭優勢發揮的重任。因此,在討論龍頭企業應對挑戰時,需區分其短期利益獲取和長期戰略實現兩種不同的目標考慮。

①基于短期目標利益獲取的龍頭企業的應對戰略

龍頭企業基于短期目標利益獲取考慮,有兩種可能的情況:

第一,龍頭企業沒有長期的戰略目標規劃,或者說長期目標的規劃尚不明確,只需考慮當前利益最大化。

第二,沒有明顯的證據表明短期經濟利益的獲取會對龍頭企業的長期戰略的實現產生實質性影響,或者挑戰者沒有足夠的實力在集群內與龍頭企業長期共存,就算進入了集群,也會在不久后因被打敗而離開集群,所以不會對龍頭企業的長期利益構成威脅。

在威脅不可置信條件下,如果龍頭企業基于短期目標利益獲取考慮,挑戰者掌握到Y1-C1<Y2這一信息后,必定大膽地選擇進入行動。在給定挑戰者進入的前提下,龍頭企業只能被動地選擇默許,因為默許不用花費額外的成本,至少還可以獲得Y2的收益,反正也沒有長遠的戰略目標需要考慮,盡管情況比挑戰者不進入時變差了,但也算是獲取了短期利益的最大化。

②基于長期戰略目標實現的龍頭企業的應對戰略

由于完全信息的暇眥性,并且挑戰者先行動,使其不能確切知道龍頭企業在進行博弈策略選擇時,究竟是基于短期目標的實現考慮,還是具有長遠的戰略規劃。未來的不確定性使得挑戰者無法準確地預測進入集群后的長期利益或損失,所以一般以短期利益的獲取作為其行動指南。在威脅不可置信的情況下,盡管冒了只收益X1的最小收益的風險,挑戰者還是會堅決地選擇進入行動。

但是如果龍頭企業能準確地估量挑戰者進入條件下可能給集群帶來的未來經濟損失,情況就不一樣了。假定龍頭企業不抵制時,挑戰者進入給龍頭企業帶來的長期損失為LC;龍頭企業抵制時,挑戰者進入給龍頭企業帶來的長期損失為lc,LC>>lc≈0,則考慮長期戰略目標的龍頭企業面臨的實際博弈模型變為:

盡管短期來看,Y1-C1<Y2,該威脅是不可置信的。但由于考慮了挑戰者進入將造成的長期影響,并且LC>>lc,龍頭企業很容易得到Y1-C1-lc>Y2-LC的結論。即給定挑戰者進入的情況下,基于長期戰略目標考慮的龍頭企業仍然會采取抵制行動。而挑戰者是力求即期利益的最大,只要知道從短期利益考慮,該抵制威脅不具有可信性,就一定會選擇進入策略,所以龍頭企業也就一定會對此采取抵制措施。

圖2 基于長期戰略目標考慮的龍頭企業面臨的博弈模型

這樣一來,博弈的兩個參與人基于不同知識的博弈模型展開博弈,形成一個非正常的均衡。博弈過程并沒完全結束,挑戰者已經作出的進入行為已經無法撤回,只能被動地接受X2-X1的損失,然后過渡至下一輪的博弈。挑戰者第一輪進入博弈的失敗教訓使它認清了龍頭企業的長期戰略性思維習慣,在以后與龍頭企業的博弈中就會綜合考慮長、短期利益目標,以作出正確的行動選擇。其它的挑戰者再與龍頭企業進行進入博弈時,也會以第一個挑戰者的失敗為教訓,綜合考慮長、短期利益目標,這樣重復進行的博弈才能得到長期、有效的均衡。

3.4 博弈結果分析——模型的應用范圍

該模型中由于龍頭企業基于長期戰略目標的考慮,采取出乎挑戰者意料的應對策略,結果給挑戰者以出其不意的打擊。但是這種創新的博弈思維也并不是萬能的,它的使用也要限定在一定的條件范圍內:

(1)龍頭企業具有一定的實力基礎,可以承受博弈帶來的損失。在抵制威脅的短期不可置信情況下,龍頭企業基于長遠戰略目標實現所采取的抵制策略是以犧牲短期經濟利益為前提(Y1-C1<Y2),如果龍頭企業不能承受博弈帶來的短期損失,也就無法以奇招求長勝。

(2)挑戰者一旦被打敗,短期內很難再對在位者構成重大威脅,且不存在“鷸蚌相爭,漁翁得利”。因為如果存在這種情況的話,挑戰者或集群外其它有進入意向的企業就會采取輪番進攻,以持久戰通過多次博弈給龍頭企業造成短期損失的累加最終擊敗龍頭企業的防御,而進入集群,甚至取代龍頭企業的地位。

(3)龍頭企業的經營者要有長遠的戰略眼光,否則僅局限于短期的利益得失,就無法從企業乃至集群長期利益角度考慮作出出奇制勝的決策。

4 結論

在社會經濟活動中,各個參與者都是按既定的市場規則和理性人利益最大化的常理性思維來分析對方的行動策略,并據此制定自己的行動戰略。如果有人能突破這種思維局限,以短期利益的犧牲為代價,采取對方認為非理性的策略,這種出其不意的打擊必使對方防不勝防,這種具有戰略思維的經濟主體也必將在競爭中取得長遠的勝利。

[1]王力輝.龍頭企業對產業集群經濟的作用分析[J].科技經濟市場,2007,(4).

[2]麻勇愛,雎國余.論產業集群內企業的惡性競爭——一個基于無限期重復博弈模型的解釋[J].河北師范大學學報(哲學社會科學版),2009,(3).

[3]聶泳祥.產業集群的合作博弈性質和形成機制——企業家合作能力的分析視角[J].中南財經政法大學學報,2008,(3).

[4]吳志峰,徐虹釵.論龍頭企業在產業集群發展中的作用——以福建省產業集群為例[J].內蒙古電大學刊,2008,(12).

[5]陶永宏等.產業集群企業入群行為的博弈分析[J].華東船舶工業學院學報(自然科學版),2005,(10).

[6]賈生華,楊菊萍.產業集群演進中龍頭企業的帶動作用研究綜述[J].產業經濟評論,2007,(6).

[7]李煜華等.東北老工業基地產業集群入群行為博弈分析[J].科學學與科學技術管理,2008,(6).