濟南奧體中心山體邊坡斷崖面生態修復模式及效果

劉高鵬,金章利,牛海波,戴方喜,樊建修,陳先強

(1.三峽大學,湖北宜昌 443002;2.湖北三峽職業技術學院,湖北宜昌 443000;3.陜西紅葉集團,陜西西安 710054)

生態修復指的是采取各種手段,如生態工程、生物技術等,使受損或退化的生態系統恢復或重建到與原來相近的結構和具有自我維持功能的穩定狀態[1-3]。由于長年開山采石,濟南市周邊破損山體達 70余處,棄石坡 20多處,水土流失嚴重,生態環境與景觀受到極大破壞,急需生態修復的面積多達 173.3 hm2。筆者采用綜合生態修復模式,對濟南典型的破損山體——奧體中心開挖巖質邊坡斷崖面開展了生態恢復,并取得了不錯的效果。在這里對所用的各種技術略作總結和介紹,以期為治理濟南其他破損山體提供實踐經驗與借鑒。

1 項目區概況

濟南奧體中心是 2009年第十一屆全運會的主賽場之一,位于濟南市東部。地處中緯度,屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候區,四季分明,年均氣溫 14.3℃、降水 685 mm。有棕壤、褐土、潮土、砂姜黑土、水稻土、風砂土 6個土類。植物總計有 1 175種和變種,分屬于 149科,以華北成分占絕對優勢,其他有亞熱帶成分(多是生態幅度較大的種類)。開挖山體斷崖面位于濟南奧體中心東西兩側的體育東路和體育西路,形成的裸露高陡巖石斷崖面合計 14 100 m2,對區域環境景觀、水土保持、生態穩定性產生了極大的負面影響。為了實現生態文明與和諧全運,需修復由于工程建設遭破壞的生態環境。

山體的巖質為石灰巖夾碎屑巖及變質巖,坡面基本無土壤基質。坡度大于 70°,坡體生物量極少,僅在一些坡度較緩部位有少量草本植物生存,但肉眼可辨其生理指標極弱。整個山體只見泥質夾層偶爾有少量小灌木生長,但其株高明顯低于周圍山體同類型植物。總之,山體經開挖后,地表植被破壞嚴重,生態功能基本喪失,雖經一段時間的自然擱置,但生態改觀微乎其微。

原山體上未經采石的部位,植被覆蓋良好,喬木以松柏為主,但較為稀疏;其余為鄉土草本植物,以狗牙根和狗尾草為主,有少量低矮灌木,主要為金櫻子等。

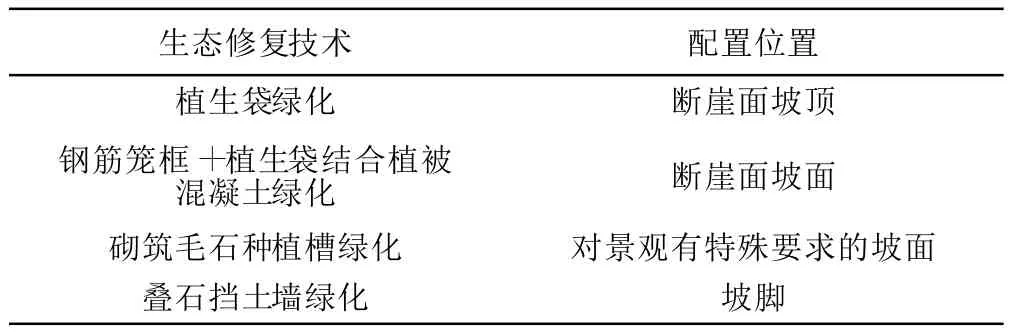

2 綜合生態修復模式

在對開挖山體斷崖面邊坡進行綜合分析的基礎上,根據斷崖面自身的特點,依據不同的景觀要求,在開挖山體邊坡斷崖面不同位置采用不同的生態修復技術開展生態恢復,以達到景觀要求與生態修復的最優化。具體配置方案見表1和圖1。

表1 生態修復技術及配置位置

圖1 生態修復技術及配置位置

2.1 植生袋綠化技術

本技術用于開挖山體斷崖面邊坡坡頂。采用鋪、疊方式將植生袋碼放在坡頂邊緣處實施生態修復,把植生袋砌疊成外高內低;將坡頂徑流排入截水溝,防止其沖刷坡面。

植生袋綠化技術,也稱生態袋綠化技術,是將由高分子材料制作的植生袋裝滿種植土、長效復合肥、生物菌肥等綠化基材,經連接裝置(標準連接扣、工程固定扣、錨桿、膨脹螺絲等)有效固定、疊放在邊坡上,再在其中栽種或在表面噴射植物種子的一種生態護坡技術。具體操作時注意如下內容:

(1)先清理坡頂松散危石,然后將錨桿或膨脹螺絲固定于坡頂穩定的巖體上,通過工程固定扣將植生袋固定于錨桿或膨脹螺絲上,使植生袋固定于穩定的坡頂巖體上。同時用帶倒鉤的標準連接扣連接各植生袋,把鋪疊的植生袋連接為一個整體。

(2)選擇鄉土草灌木、蔓藤等易成活、少(免)維護的植被,采用在植生袋墻體表面噴播、壓播、圍栽、混播、插播等方法,對邊坡坡頂進行綠化。具體物種為:灌木類有檸條、小葉黃楊、紫穗槐、紫花苜蓿、多花木蘭、胡枝子等;草本類有狗牙根、沙打旺、白三葉、波斯菊、根莖羊茅、高羊茅、節水草、冰草等。

植生袋有一定的柔性變形,待植物生長到一定階段后,其發達的根系可穿透植生袋,會將各個植生袋連接成更為牢固的整體,從而實現水土保持、邊坡防護和綠化等多種功能。

植生袋綠化技術的優點是施工工藝簡單,設備投入低;缺點是施工繁瑣,勞動強度大[4-5],施工效率低。通過此技術的局部應用,能有效防止坡頂徑流對坡面的沖刷。

2.2 鋼筋籠框+植生袋結合植被混凝土綠化技術

本技術用于開挖山體斷崖面邊坡坡面。

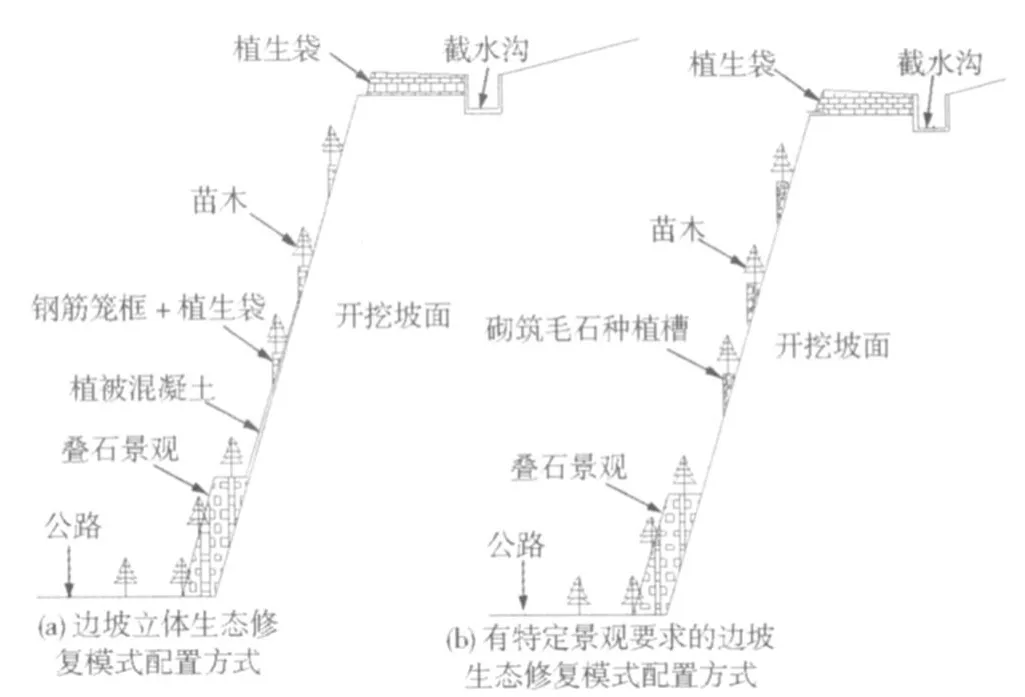

(1)鋼筋籠框 +植生袋綠化技術。將鋼筋焊接成籠框并插于巖體內部,固定于坡面,規格大致為 1.5 m×0.7 m×0.7 m(長×寬×高);用裝入種植土的植生袋將底部封閉,側面用植生袋以砌磚式包裹,形成一個框狀種植槽;植生袋與鋼筋框之間襯以鐵絲網,以防止植生袋由鋼筋籠框漏出、增加植生袋外側噴播混合草種的附著力;框內添入種植基材,栽植植物,基材是由土壤、復合肥和有機質(酒糟和鋸末)依一定比例混合而成,如圖2所示。此技術的優點是:焊接籠框具有較大的種植空間,可栽植喬木及大型灌木,快速實現高層植物綠化坡面的目的。可選擇的喬木樹種有臭椿、側柏、刺槐等。

圖2 鋼筋籠框示意圖

(2)植被混凝土生態防護技術[6-7]。該技術是采用特定混凝土和混合植綠種子配方,對巖石邊坡進行防護和綠化的一種新技術。此技術的核心是植被混凝土綠化添加劑技術,該技術是三峽大學的專利產品,它的應用不僅可以增強植被混凝土護坡和抗沖刷能力,而且可使植被混凝土不龜裂,改善植被混凝土的物理、化學特性,營造較好的植物生長環境。植被混凝土生態防護技術不僅可以較好地解決巖質邊坡防護與快速綠化問題,而且在灌草植被與基材的共同作用下,基材的抗侵蝕性會得到進一步的增強。此外,該技術還可以保障植被快速成型。可選擇的植物種有狗牙根、紫花苜蓿、根莖羊茅、胡枝子、波斯菊、多花木蘭、紫花苜蓿、白三葉等。

(3)鋼筋籠框+植生袋結合植被混凝土綠化技術。植被混凝土生態防護技術可以快速恢復裸露邊坡植被,但在短期內恢復的多為草本植物與灌木,無法形成喬灌草的立體生態模式。鑒于此,在進行斷崖面邊坡坡面生態修復時采用了鋼筋籠框 +植生袋綠化結合植被混凝土綠化技術。前者形成由喬木和大型灌木組成的高中層植被,后者形成由灌木與草本組成的低層植被。

2.3 巖壁砌筑毛石種植槽綠化技術

此技術主要應用在十分陡峭的具有特殊景觀要求的斷崖面邊坡坡面上。由于這些陡峭巖壁基本不具備植物生長基材附著或存蓄的條件,故而只能采取或在巖壁上開鑿坑穴,或在巖壁上砌筑小型圍擋結構,如坑、槽、臺,狀如燕窩、魚鱗,在里面種植耐干旱、貧瘠的灌喬木和藤蔓類攀爬植物,在邊坡上形成與鋼筋籠框+植生袋內相同的梅花狀短期點式綠化、遠期藤本與木本結合面式綠化。種植前,在坑穴、槽臺內填充好為植物生長提供養分和水分的種植基材(成分與鋼筋籠框植生袋內的相同)。藤蔓類攀爬植物種植在坑穴邊緣以達到上攀下垂的效果,為加快爬藤的攀爬速度,可在坡面掛塑料網或鐵絲網。喬木類高層植物可選臭椿、側柏、刺槐等;灌木類可選砂地柏、檸條、小葉黃楊、紫穗槐、胡枝子等;爬藤類可選扶芳藤、蛇葡萄、爬山虎、葛藤等。

該技術的優點是施工工藝簡單,適宜性強,綠化效果具長期性和易維護性,還可人為進行規劃設計以取得良好的景觀效果,較好地解決了巖石邊坡水土流失和植被恢復問題[8-10]。缺點是實現全坡面綠化較慢,往往需要 2~3 a甚至更長的時間[11-12]。該技術用于本斷崖面對景觀有特殊要求的陡峭、穩定且無危石的崖壁上。

2.4 疊石擋土墻綠化技術

濟南市石材豐富,疊石景觀在園林設計中較為常用。在開挖斷崖面坡角處將形態各異的石材以水泥砂漿膠結,使其成為水泥砌石墻體,墻體高 6~10m不等,厚依石材取 1 m左右。既可起到擋土墻的作用,又可在疊石間栽植花草樹木,營造園林疊石景觀效果。

在設計、施工時,石材的紋理、輪廓、造型、色彩、意韻等都是應該考慮的因素,要結合現代美學中點、線、面的構圖原理來營造現代園林疊石景觀并根據設計意圖對天然石材稍微加工。值得注意的是:要根據石材本身的特征和周邊的自然環境,注重生態效益,盡量少用硬質景觀,多創造可供植物生長的條件,使園林疊石景觀生態效益最大化。

精心選擇植物,要考慮種類、形態、高低、大小以及不同植物之間的搭配形式,宜選用常綠、耐旱、耐高溫的植物種。柔美的植物可以襯托山石的硬朗和氣勢,而石材之輔助點綴又可以讓植物顯得更加富有神韻。總之,植物與石材搭配以求創造出豐富多彩的景觀。可選喬木類樹種有側柏、刺槐等;灌木類有砂地柏、迎春、多花木蘭、紫花苜蓿、小葉黃楊、紫穗槐、胡枝子、黃薔薇等;草本植物有波斯菊、繡線菊等。

該方法的優點是施工工藝簡單,景觀效果較好,具長期性和易維護性,還可人為進行規劃設計以取得良好的景觀效應,快速解決綠化與景觀問題;缺點是造價較高。該方法用于本斷崖坡面坡腳位置,具有擋土墻與園林疊石景觀的雙重功效。

3 綜合生態修復模式效果分析

(1)植被蓋度與景觀效果。據監測:工程完工 3個月后,坡頂及坡面沒有特殊景觀要求區域的植被蓋度達到 90%以上,坡面有特殊景觀要求及坡腳區域植被蓋度約為 60%。修復后的坡體,雖與周邊自然生態景觀還有差異,但比修復前已有了質的區別,生態、景觀效應初現。相信隨時間的推移和種植槽內藤本植物的生長,坡體植被蓋度將會繼續提高,景觀效果也會更加顯著。

(2)栽植苗木成活率與物種發芽率。栽植苗木成活率可以反映栽植苗木對立地條件及氣候的適應性。據調查:完工 3個月后,喬木類臭椿、側柏、刺槐等,灌木類砂地柏、檸條、小葉黃楊、紫穗槐、紫花苜蓿、多花木蘭、胡枝子等,爬藤類扶芳藤、蛇葡萄、金銀花、五葉地錦、爬山虎、葛藤等,草本類狗牙根、白三葉、波斯菊、根莖羊茅、高羊茅、冰草、繡線菊等,都表現出良好的生態適應性,是本地區相似立地條件區域生態修復可以選擇的先鋒植物物種。

(3)邊坡危害防治與水土保持。通過生態修復,崩塌危害得到一定遏制,加之坡腳園林疊石攔擋作用,有效保障了邊坡下公路的安全運行。另外,邊坡植被把部分降雨滯留于坡面,既可為植被生長提供水分,又可減少地表徑流,減輕公路路面雨天排水壓力。隨著植被的生長,因汽車噪聲、廢氣排放和夜間行車燈光對沿線帶來的環境污染會得到一定改善,路容也會得到美化,有利于行車安全。

4 結 語

近年來,邊坡的生態修復技術得到了較快發展和廣泛應用,并取得了較好的生態效益和社會效益。依據濟南奧體中心開挖巖質邊坡斷崖面的特點及景觀要求,采用多種方式對邊坡進行了生態修復,取得了不錯的生態效益和景觀效果,為濟南周邊破損山體的生態修復提供了多種適宜的修復技術和工程實踐經驗,對于今后生態修復工作具有一定的借鑒意義。在實際工程應用中,應該根據工程狀況,因地制宜,選擇合適的生態修復技術,同時不斷開拓創新,對邊坡進行綜合治理,實現“一坡數模式、一坡一方案”。

[1]余新曉,牛健植,徐軍亮.山區小流域生態修復研究[J].中國水土保持科學,2004,2(1):4-10.

[2]李洪遠,鞠美庭.生態恢復的原理與實踐[M].北京:化學工業出版社,2005.

[3]逄勇,朱偉,王華,等.濱江水體水質改善、生態修復理論及應用[M].北京:科學出版社,2008.

[4]鄧輔唐,鄧輔商.植生袋在高速公路石質邊坡生態防護中的應用[J].中國水土保持,2005(1):42-43.

[5]江賢圣.植生袋生態防護的設計與施工研究[J].安徽農業科學,2007,35(23):7 245-7 247.

[6]許文年,王鐵橋,葉建軍.巖石邊坡護坡綠化技術應用研究[J].水利水電技術,2002,33(7).

[7]許文年,王鐵橋,葉建軍.工程邊坡綠化技術初探[J].三峽大學學報:自然科學版,2001,23(6).

[8]高麗霞,劉水,陳陽春,等.廣州南沙采石場植被生態修復工程土建技術應用及評價[J].廣東林業科技,2008,24(1).

[9]夏長華,方雪松.北京建材化工廠采石場邊坡生態修復施工實踐[J].地質災害與環境保護,2008,19(3):90-94.

[10]吳長文,章夢濤.裸露山體缺口生態治理[M].北京:科學出版社,2007.

[11]章恒江,章夢濤,付奇峰.巖質坡面噴混快速綠化新技術[J].國外公路,2000,20(5):30-32.

[12]張鳳,申歡華.柯家山采礦場生態環境恢復治理工程[J].西部探礦工程,2006,18(9):279-281.