血清瘦素水平與顱內動脈狹窄相關性研究

李紅燕, 祖合熱, 地力木拉提, 何曉燕, 楊麗娟, 莫合塔爾, 朱 沂

有文獻報道瘦素與冠心病、糖尿病等有關,但是否與顱內動脈狹窄有關,是否為腦血管病的危險因素,相關研究較少。為此,本研究觀察了顱內動脈狹窄患者血清瘦素的水平,旨在研究兩者是否有相關性,提供腦血管病新的防治方法。

1 資料與方法

1.1 觀察對象 選取我院 2004年 4月 ~2008年 9月期間經頭部 CTA或 MRA證實為顱內動脈狹窄者 60例為實驗組,其中男性 40例,女性 20例,年齡 43~78歲,平均 62.74±9.59歲。選擇同期在我院住院經頭部 CTA或 MRA證實無顱內血管狹窄者60例為對照組,其中男性 35例,女性 25例,年齡 49~70歲,平均 61.00±5.54歲。兩組之間的年齡和性別組成均無顯著性差異(P>0.05)。

納入及排除標準:實驗組經頭部 CTA或 MRA證實顱內動脈至少有一支狹窄≥50%;對照組經頭部 CTA或 MRA證實顱內動脈無明顯狹窄。兩組均排除肝臟及腎臟等疾患;排除糖尿病及原發性或繼發性高血壓;排除腫瘤。

1.2 方法

1.2.1 一般檢測 每位患者均測量身高、體重、計算體重指數 (BMI=體重/身高 2)、血壓。于入院第 2天晨空腹行靜脈抽血測空腹血糖(FBG)、甘油三脂(TG)、總膽固醇(TC)、低密度脂蛋白(LDL)、高密度脂蛋白(HDL)、肝功、腎功等生化指標,均在全自動生化儀上當日完成。

1.2.2 空腹胰島素(FIN)測定 用放射免疫法測定。

1.2.3 血清瘦素測定 離心分離血清測定瘦素水平,主要應用酶聯免疫吸附方法(ELISA)測定,試劑盒為美國 DSL試劑。在所有標本收集完成后集中檢測。用芬蘭 MK-Ⅲ型酶標儀進行雙波長比色(450/630nm)繪制標準曲線;每盒 6個標準對照,同時設置標準對照、底物對照、酶結合物對照。

1.2.4 胰島素抵抗的評價方法 采用穩態模式評估法(HOMA)計算評價胰島素抵抗指數(HOMA-IR),HOMA-IR=空腹血糖(FBG)×空腹胰島素(FIN)/22.5。

1.2.5 統計學處理 采用 SPSS11.0統計軟件對所有數據進行統計分析,計量資料以±s表示,組間比較用隨機化設計資料均數的 U檢驗,計數資料率的比較采用卡方檢驗。

2 結 果

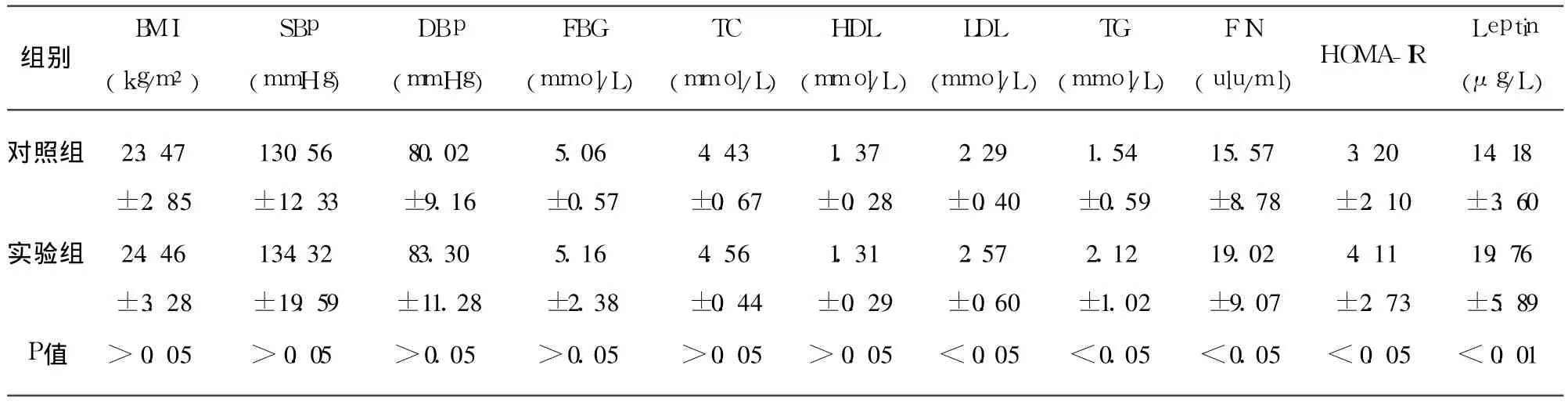

2.1 實驗組和對照組各項生化指標及血清瘦素的比較

見表1。從表1中可以看出,實驗組和對照組的體重指數、血壓、空腹血糖、總膽固醇、高密度脂蛋白水平差異均沒有統計學意義(P>0.05)。實驗組低密度脂蛋白、甘油三酯、空腹胰島素、胰島素抵抗指數及血清瘦素均高于對照組,有統計學意義(P<0.05),其中血清瘦素水平顯著高于對照組(P<0.01)。

表1 實驗組和對照組各項指標的比較±s)

表1 實驗組和對照組各項指標的比較±s)

組別BMI(kg/m2)SBp(mmHg)DBp(mmHg)FBG(mmol/L)TC(mmol/L)HDL(mmol/L)LDL(mmol/L)TG(mmol/L)FIN(ulu/ml)HOMA-IR Leptin(μg/L)對照組實驗組P值23.47±2.8524.46±3.28>0.05130.56±12.33134.32±19.59>0.0580.02±9.1683.30±11.28>0.055.06±0.575.16±2.38>0.054.43±0.674.56±0.44>0.051.37±0.281.31±0.29>0.052.29±0.402.57±0.60<0.051.54±0.592.12±1.02<0.0515.57±8.7819.02±9.07<0.053.20±2.104.11±2.73<0.0514.18±3.6019.76±5.89<0.01

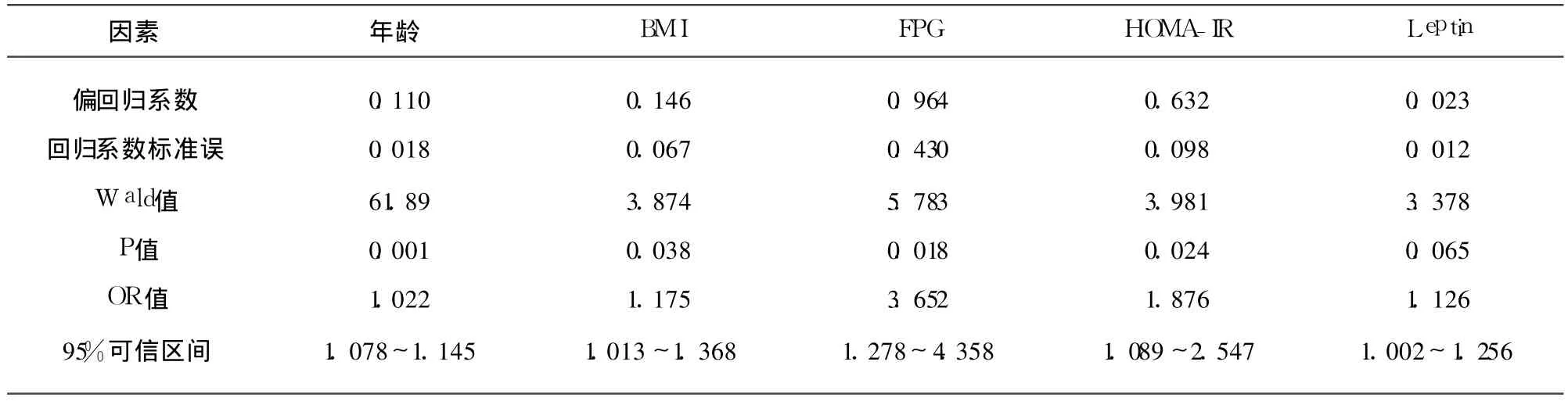

2.2 多因素 logistic回歸分析

以是否發生顱內動脈狹窄為應變量進行多因素logistic回歸分析,進入方程式的為年齡,BMI、SBp、DBp、FBG、TC、LDL、FIN、HOMA-IR及 Leptin,其中有意義的變量為年齡、BMI、FBG、HOMA-IR及 Leptin。結果見表2。

表2 logistic回歸分析選入方程的因素

2.3 血清瘦素與其他生化指標相關性分析

多元相關性分析顯示血清瘦素水平與體重指數、空腹血糖,總膽固醇、胰島素抵抗指數成正相關 r>0.4,P<0.01。

3 討 論

1944年首次在肥胖小鼠中分離出肥胖基因,瘦素(Leptin)是肥胖基因編碼的產物,主要由脂肪細胞分泌,是一種由 167個氨基酸組成的蛋白質。有大量的臨床資料顯示瘦素與糖尿病、冠心病、腦血管病有相關性。目前作用機制還不明確,其可能的發病機制[1]是:(1)炎性細胞因子的過度表達與瘦素相互作用,產生瘦素抵抗、胰島素抵抗和血液流變學改變,促進疾病的發生;(2)瘦素通過與其受體結合傳遞其調節能量代謝的信號,炎性細胞因子可在分子水平干預其信號轉導,影響瘦素的生物學作用;(3)炎性細胞因子能影響瘦素的合成,細胞系研究與動物試驗已經證實瘦素的合成在急性炎癥過程中起重要作用;作為炎癥介質網絡中的一種因子,瘦素具有抑制炎癥的作用;(4)在大鼠實驗中,動脈壁損傷后,由于體內缺乏瘦素,形成血栓的持續時間與血栓閉塞血管的時間顯著延長,而在損傷前給予瘦素治療則明顯減輕血栓性損害的嚴重程度,使血栓形成的持續時間縮短,這可能是瘦素與血小板和血管內皮細胞瘦素相互作用所致;同樣,在人體也可發現有類似的作用。還有部分學者[2]認為血清瘦素可能通過增加交感神經興奮性,引起內皮細胞增殖、促氧化作用及促進血栓形成,從而介導了動脈粥樣硬化的發生和發展。是否還存在其他機制,目前有待于研究。

目前大多數臨床資料表明腦血管病傳統的危險因素是糖尿病、高血壓,本研究為去除該因素的影響,在觀察資料中剔除了糖尿病及高血壓的個體。

結果顯示:在均衡了兩組年齡、體重指數、血壓、空腹血糖等的傳統腦血管病危險因素的條件下,實驗組的 Leptin顯著高于對照組(P<0.01)。進一步的 Logistic回歸分析顯示有意義的變量除了年齡、BMI、FPG、HOMA-IR以外,Leptin水平也是獨立的危險因素之一。因此,可考慮 Leptin是顱內動脈狹窄的獨立的危險因素,但國內目前尚未見相關文獻報道。

Soderberg等[3]對 94例缺血性卒中患者進行研究后發現,72%的男性和 59%的女性瘦素水平增高;缺血性卒中患者多伴隨高血壓、空腹血糖和胰島素水平增高。通過 Logistic回歸分析后認為瘦素是獨立于其他危險因素的卒中危險因素。Ciccone等[4]對 120例健康人測定瘦素水平,同時行 B超探測頸內動脈,發現瘦素水平與無癥狀動脈硬化所致的頸動脈內膜增厚有相關性,考慮瘦素在動脈硬化的進程中起著重要的作用。本研究也顯示瘦素與顱內動脈狹窄有一定的相關性。

另外,本資料多元相關分析顯示,血清瘦素水平與體重指數、空腹血糖、總膽固醇、胰島素抵抗指數有顯著的相關性,提示瘦素可能通過胰島素抵抗、血脂代謝等途徑對動脈狹窄產生作用。

綜上所述,本研究證實顱內動脈狹窄患者與對照組人群血清瘦素水平存在顯著性差異,說明顱內動脈狹窄與瘦素有一定的正相關性。考慮高瘦素是顱內動脈狹窄的危險因素之一,但由于本資料病例數較少,且沒有將顱內動脈狹窄程度作為觀察指標,還需要進一步大規模的臨床資料驗證。

[1] Burguera B.The long form of the leptin receptor is widely expressed in the human brain[J].Neuroendocrinology,2001,71:187-195.

[2] Park HY,Kwon HM,Lim HJ,et al.Potential role of leptin in angiogenesis:Leptin induces endothelial cell proliferstion and expression of matrix metalloproteinases in vivo and in vitro[J].Exp Mol Med,2001,33:95-102.

[3] Soderberg S,Stegmayr B,Ahlbeck-Glader C,et al.High leptin levels are associated with stroke[J].Cerbrovasc Dis,2003,15(1-2):63-69.

[4] Ciccone M,Vettor R,Pannacciulli N,et al.Plasma leptin isindependently associated with the intima-mediathickness of the common carotid artery[J].Int J Obes Relat Metab Disord,2001,25(6):805-810.