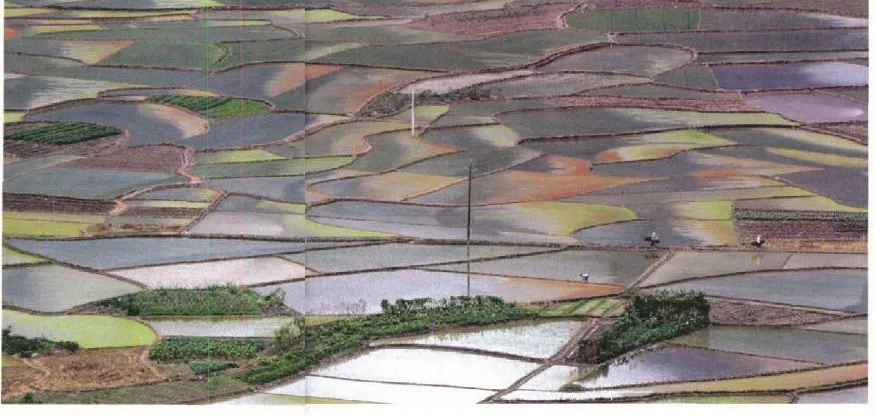

科技特派員引領廣西農民致富奔小康

文/廣西壯族自治區科技廳政策法規與社會發展處

圍繞科技特派員創業鏈建設,針對農業產業鏈關鍵環節和瓶頸問題,廣西還實施了一批科技創業項目,通過項目的帶動,既解決了科技特派員產業鏈培育過程中的關鍵技術問題,又促進了科技特派員創業發展。

有這樣的一個群體,他們手中掌握著一定的科學技術,他們將自身掌握的這些技術與農村農民的需要緊密結合,他們活躍在田間地頭、企業車間,給農民帶去致富的本領,幫助農民增產增收,與此同時,他們也在這種助農增收的過程中,開展創新創業的活動,成就自己的事業和夢想,這個群體有一個共同的名字——科技特派員。

在廣西,科技特派員已經成為促進當地農村經濟社會又好又快發展的一支不可或缺的生力軍。據了解,截至2009年,廣西已有10個市開展了農村科技特派員基層創業試點工作,派出農村科技特派員2000多人,覆蓋了全區58個縣(市、區)。據不完全統計,這些科技特派員在農村建立創業示范基地56個,示范點1258個,推廣新技術、新成果560項,引進新品種860個,幫助鄉村、企業解決生產、技術問題達1150個。在開展科技特派員制度試點工作中,廣西涌現出了許多先進典型,林偉文、黃樹新等13人被評為全國優秀科技特派員,梧州市科技局等3個單位被評為全國優秀科技特派員工作先進集體。玉林巨東養雞產業、蒙山兔產業等被評為國家級科技特派員創業鏈。

以項目帶動科特派創業鏈建設

“農民渴望技術扶持,企業需要技術支撐,單純的技術供應還不能解決這些實際問題。科技特派員制度的實施,需要項目的帶動,有了項目的帶動,就等于給現代農業上了雙重保險,廣大農民就看到了增收的希望。”廣西壯族自治區北流市動物衛生監督所高級獸醫、全國優秀科技特派員林偉文說起當科技特派員的感受時這樣表示。

如果要追根溯源的話,廣西科技特派員創業鏈的建設,可能始于聯合國UNDP“中國農村科技扶貧創新和長效機制探索項目”。

UNDP“中國農村科技扶貧創新和長效機制探索”是由聯合國開發計劃署、中國科技部和商務部共同啟動實施的國際合作項目,計劃總投資720萬美元,其中UNDP援助資金180萬美元,科技部配套資金540萬美元。覆蓋全國15個省(自治區、直轄市)30個縣(市),主要是圍繞我國全面建設小康社會的長期發展目標,通過利用科技特派員制度,使農民掌握適當的技術和技能,提高農業生產效率,增加農民收入。

自2006年項目實施以來,廣西對科技特派員扶貧和長效機制方面進行探索研究,立足蒼梧、北流2試點縣(市)實際,抓住項目地方特色,樹立自身品牌。派遣到4個試點鎮的科技特派員引辦和領辦農民專業合作社10個,組建公司或企業3個,建立示范基地面積11780畝,引進新技術、新成果86項。4個試點鎮的農民人均純收入增長幅度高于所在地區,項目區所在縣(市)農民人均純收入也有較大幅度的增長,惠及當地婦女兒童,試點鎮貧困人員與婦女受益率均超30%以上。2010年2月,廣西科技廳被評為“中國農村科技扶貧創新和長效機制探索”項目實施先進單位。

科技部部長萬鋼曾經強調“要圍繞建設和延長農業產業鏈、發展區域特色優勢產業,系統推進科技特派員創業工作”。對此,廣西壯族自治區科技廳副廳長納翔表示,“廣西實施UNDP項目做了大量扎實有效的工作,特別是在如何以項目帶動科技特派員創業鏈建設,培育壯大區域優勢特色產業,促進區域經濟發展方面,做了大量富有成效的探索。”

據了解,廣西通過以項目的形式促進和帶動各地科技特派員工作的開展,在試點縣(市)帶動建設了一批科技特派員創業鏈。如UNDP項目廣西蒼梧縣、北流市兩個試點縣(市)突出以科技特派員團隊服務農業產業鏈,每年都派出科技特派員,以團隊的方式服務縣(市)農業優勢特色產業開發和農村龍頭企業。科技特派員下到駐地后,根據需要積極參與到產業發展的技術培訓、改良品種、引進示范推廣優質品種、規范種養殖、改善動物營養、普及加工技術、轉化推廣科技成果各個環節中去。堅持與龍頭企業、種植養殖戶建立利益共同體的緊密關系,為企業和種植養殖戶提供產、供、銷一條龍技術服務,為縣(市)農業優勢特色產業發展做出了積極的貢獻。

同時圍繞科技特派員創業鏈建設,針對農業產業鏈關鍵環節和瓶頸問題,廣西還實施了一批科技創業項目,通過項目的帶動,既解決了科技特派員產業鏈培育過程中的關鍵技術問題,又促進了科技特派員創業發展,收到了良好的效果。據了解,廣西通過有目的的培育,爭取國家星火計劃、科技特派員專項和下達自治區、市級科技項目的形式,扶持科技特派員創業,先后在試點縣(市)實施《涼亭雞(配套系)選育》、《優質無公害涼亭雞(配套系)新品種中試》、《沙糖桔品種選育技術研究》等27個項目,通過項目實施,集成轉化應用一批先進科技成果,提升農業產業鏈科技含量。

廣西還實施了一批科技創業項目,通過項目的帶動,既解決了科技特派員產業鏈培育過程中的關鍵技術問題,又促進了科技特派員創業發展。

深入產業鏈開展創業和服務

納翔表示,廣西科技廳堅持用新型工業化的思路發展現代農業,按照市場需求和比較優勢,對農業產業鏈合理分工,建立了有效的組織管理體系,支持科技特派員在產業鏈各個環節開展創業和服務。科技特派團隊以普及科技、引進改良品種、引進先進加工技術、建立示范小區、創立品牌、搞好銷售渠道、提高農民的組織化程度等各種方式深入到產業鏈的各環節開展創業和服務,形成了包括“科技特派團隊+公司+基地+農戶”、“科技特派員團隊+合作社(協會)+基地+農戶”和“科技特派團自主創業”三種形式的科技特派員團隊服務產業鏈模式和“黨支部+科技特派員”工作模式。

廣西通過以項目的形式促進和帶動各地科技特派員工作的開展,在試點縣(市)帶動建設了一批科技特派員創業鏈。

“科技特派團隊+公司+基地+農戶”。在北流,有一種家喻戶曉的科技服務模式,那就是“科技特派團隊+公司+基地+農戶”。這種模式的主要特點,是科技特派員通過技術和信息等服務,幫助企業建立科技示范基地,帶動農戶加入到產業鏈條中去,有效引導資金、技術、人才等要素加快向農村流動,集聚、優化社會資源配置,推動地方產業進步,從而促進當地社會經濟發展。建立這種科技扶持養殖新模式的,是以連任多屆科技特派員的北流市動物衛生監督所高級獸醫林偉文為代表的科技特派團隊。

北流市農民素有養殖肉雞的傳統,投資少,周期短,飼養量可大可小,靈活性強等特點,成為廣大農戶優選項目。但在市場經濟條件下,傳統的養殖模式早已無法適應市場的需求,也無法打出地方特色品牌。2005年,林偉文作為北流市首批科技特派員受派到廣西涼亭禽業集團有限公司,開始了他一段不同尋常的人生經歷。

“打鐵還需自身硬”。憑借“高級獸醫”豐富的專業知識,林偉文首先從技術難題入手,針對一些關鍵問題進行技術攻關,在主持實施《涼亭雞(配套系)選育》項目工作中,制訂了一系列選育技術措施并組織實施,解決了涼亭雞的質量問題。2006年,《涼亭雞(配套系)選育》項目榮獲玉林市科技進步三等獎,涼亭雞獲得了“廣西名牌產品”。

同時針對原有相對松散的肉雞養殖,林偉文又向公司領導提出了對企業和養殖戶資源進行優化整合配置的技物配送模式,即公司為合作農戶提供種苗、飼料、藥物、技術跟蹤、銷售等一條龍服務,農戶負責肉雞的全方面飼養,管理實行統一種苗、統一標識、統一管理、統一標準、統一配料、統一技術服務、統一銷售。技特配送模式將公司和農戶各自的優勢資源有機地結合,促進雙方資金、勞力、場地、技術等優勢互補。公司采納了他的建議后,2007年由林偉文主持實施廣西科技廳的《北流市涼亭雞無公害養殖技物配送“結對共進”示范課題》,很快就取得了良好的成效:技物配送模式降低了農戶的養殖風險,解決了技術和銷售問題,走上了脫貧致富的道路;對農戶實行統一管理后,實現了涼亭肉雞養殖的無公害化和標準化,所養殖的肉雞的品質和檔次獲得了保證和提升,企業也獲得了很好的經濟效益并不斷發展壯大。

“科技特派員團隊+合作社(協會)+基地+農戶”。為了讓村民“看得見、摸得著”技術服務,幫助村民掌握技術,增強致富信心,蒼梧縣的科技特派員與村黨支部合作組建基地,培育示范戶,通過舉辦形式多樣的培訓班使沙糖桔果農掌握先進種植技術,并使技術輻射面進一步擴大。同時,科技特派員還積極依托村黨支部,組織成立了育民村砂糖桔協會,一方面通過協會為果農提供統一的種苗、農藥、技術指導,并統一對果農的沙糖桔進行銷售,解決了果農的后顧之憂;另一方面通過協會申請無公害基地認證,申請注冊商標“滿堂吉”牌砂糖桔,打造品牌,增強了沙糖桔的市場競爭力。

蒼梧縣科技特派團隊和村黨支部在創建沙糖桔創業鏈過程中一起摸索和總結出來了這種的工作模式,被稱之為“科技特派員團隊+合作社(協會)+基地+農戶”模式,這個模式的特點,就是科技特派員團隊通過有償或無償技術服務的形式參與到合作社中去,利用合作社為平臺,推行技術改良等手段樹立示范樣板,以技術培訓和信息服務增進合作社和農戶之間的聯系,從而帶動產業的科技投入,提高群眾的科技素質和致富能力。科技特派員開展各項工作所取得的成果通過企業和合作社為載體在行業間得到了傳播,實現了合作社(協會)的資金、技術和銷售等資源共享,聚合了行業力量,形成了搏擊市場的合力,有效地提高了抵御市場風險的能力,實現整個產業的提升。

“黨支部+科技特派員”模式。

“一個籬笆三個樁,一個好漢三個幫”。單槍匹馬闖蕩江湖建功立業的傳奇在開放現代的社會已經離我們漸行漸遠了。不論是個人還是企業,如果縱觀他們的發展史,都可以清晰地看到,他們“不是一個人在戰斗”,借靠外力,激發更大的能量,是他們獲取成功的不二法寶。農村科技特派團隊在實際工作中,也不例外。

六堡茶是梧州“三寶”之一,屬黑茶類。2009年,科技特派員通過與當地村黨支部聯手,共同舉辦六堡茶栽培技術和市場營銷培訓班20多期,培訓農民5000余人次,培養出了一批具有一技之長的新型農民,提高了廣大農民群眾的科技文化素質致富能力,還牽頭組建六堡茶專業協會、培育農業龍頭企業,提高了農業生產的組織化程度,提升了農業生產的科技含量,促進了六堡茶特色產業發展。項目實施期間新增六堡茶種植面積達7000多畝,同時形成了多個六堡茶專業村。

同時,村黨支部還幫忙挑選出部分上規模、熱心幫助群眾的經濟能人種養大戶,由科技特派員對其進行重點幫扶和技術指導,提高經濟能人的“雙帶”能力,并吸收到科技特派員隊伍中,這些科技特派員掌握技術后,再把技術傳授給更多的農民,以此帶動更多農戶發展特色產業。

蒼梧縣六堡鎮六堡村六堡茶種植戶李恒明就是這樣一名經濟能人,他在村黨支部的幫助下和駐村科技特派員的指導下,除了自己帶頭致富外,還積極幫扶村上貧困戶,使他們共同致富。

“科特派”在實踐中成就自我

科技特派員不僅在帶領農民致富奔小康上發揮著巨大的作用,與此同時,他們也在實踐中走出了一條自我成長、自我創業的成功軌跡。廣西岑溪市外貿雞場有限公司總經理李開達就是其中的一個典型代表。

李開達是岑溪市外貿雞場有限公司的法人代表、農業技術推廣研究員,2004年年初,他被聘任為科技特派員,負責指導岑溪市農民發展養殖古典型三黃雞,為延長古典型三黃雞產業鏈和促進農民致富走出了一條成功的路子。與此同時,李開達的企業發展也蒸蒸日上,成為當地有名的企業家。并被評為2007年度UNDP項目優秀科技特派員。

1982年,李開達大學畢業后,分配到岑溪市外貿雞場,當時這個僅有8個人的小企業雖然很不起眼,但李開達認定在這個小企業里面有自己施展才華的平臺。當時,全國各地都在引進國外的快大雞,大力發展規模養雞業,而李開達卻對瀕臨滅絕的岑溪市本土的古典三黃雞情有獨鐘。李開達認為,如果對“古典型岑溪三黃雞”進行系統選育,把它培育成為優質的地方土雞,并把“古典型岑溪三黃雞”培育成為一個產業,一定能夠引領農民脫貧致富。

李開達在岑溪市66個鄉村里,成立了家禽協會,引導農民進行標準化養殖“古典型岑溪三黃雞”,并發揮家禽協會這個橋梁和紐帶作用,使“古典型岑溪三黃雞”生產經營從分散模式向標準化、產業化模式發展,使家禽協會成了“古典型岑溪三黃雞”產業鏈的技術與物資配送和利潤分配的協調機構,為養殖戶提供種苗、飼料、技術服務、商品雞的回收一條龍服務。實行“古典型岑溪三黃雞”統一對外銷售,使“古典型岑溪三黃雞”產業鏈得到快速發展,有效促進農民增收。

李開達決心把“古典型岑溪三黃雞”從市場的銷售延伸到市民的餐桌,與消費者進行零距離的接觸,把“古典型岑溪三黃雞”做成飲食文化的品牌。他通過深加工把“古典型岑溪三黃雞”開發為水晶雞系列品牌,用連鎖店的規模,把“古典型岑溪三黃雞”品牌跨長江、過黃河。目前,全國各地已開設了300多家以“水蒸雞”為招牌菜的“古典雞系列飯店”。僅在廣西區內的70多家連鎖店里,就安置了近3000人就業,僅飲食業這一行,每年就為國家增加500多萬元稅收。

2005年,岑溪市外貿雞場改制為岑溪市外貿雞場有限公司,李開達的身份從國有企業家轉為民營企業家。他以公司帶基地連農戶加連鎖店的經營模式,上馬建設兩個新的種雞場。這兩個新種雞場投產后,企業爭取實現年育種雞苗3000萬羽,實現產品銷售收入5億元,實現“古典型岑溪三黃雞”產業為社會提供2萬個就業崗位的奮斗目標。

李開達說:“我是農民的兒子,我是在梧州本土成長起來的民營企業家,帶領農民脫貧致富、為社會創造更多的財富是我一生的追求,更是一個民營企業家的社會責任。”科技特派員不僅幫助當地農民解決了種養難題,也在實踐中讓自己探索出了企業發展的新路。