基于物聯(lián)網的智能數字校園研究與設計

李俊華

(閩江學院 現代教育技術中心, 福建 福州 350108)

基于物聯(lián)網的智能數字校園研究與設計

李俊華

(閩江學院 現代教育技術中心, 福建 福州 350108)

為解決當前數字校園存在的資源整合與共享困難、管理效率較低等問題,在分析物聯(lián)網時代智能數字校園實際需求的基礎上,設計了基于物聯(lián)網的智能數字校園系統(tǒng)的體系結構及其功能模塊,研究了RFID技術、EPC編碼技術、傳感器技術等關鍵技術。基于物聯(lián)網的智能數字校園能夠實現身份自動識別、圖書借閱管理、多媒體教室與實驗室管理、校內消費管理等,為師生的工作、學習和日常生活提供更高效的服務。

物聯(lián)網;智能數字校園;RFID;自動身份識別

1 引言

現代網絡通信技術的快速發(fā)展以及計算機相關硬件設備的快速普及,促進了高校信息化建設的步伐,當前各大高校已建成不同規(guī)模的數字校園,在一定程度上實現了高校信息化資源整合、校內電子支付以及財務系統(tǒng)等各類信息管理系統(tǒng)的集成,[1]為師生的工作、學習和日常生活帶來了許多便利,如校園一卡通系統(tǒng)的建設與使用為學生在校內就餐、購物、圖書借閱等提供了一種便捷的方式。然而,當前數字校園在建設過程中不同程度地出現了信息系統(tǒng)集成難度大、用戶信息采集與更新不方便、學生一卡通丟失較多且難以進行跟蹤追回等問題。同時隨著各類機構和銀行不斷推出新的信息卡,每一位學生往往擁有多張信息卡,這給學生的日常使用帶來了許多不便。

自20世紀90年代以來,互聯(lián)網的高速發(fā)展與快速普及,對高校校園建設、教育教學模式、師生學習和生活方式產生了重要的影響,使高校全面進入了數字化時代。互聯(lián)網技術與移動通信網絡的不斷深入發(fā)展,促使了新一代網絡技術——物聯(lián)網的形成與發(fā)展,這將促進新一代智能數字校園的研究與建設,從而為高校數字化資源與信息化系統(tǒng)的高效整合提供更有利的條件[2],更好地為廣大師生的工作、學習和日常生活服務。為此,我們在研究了物聯(lián)網功能及其特征的基礎上,設計了一種基于物聯(lián)網的智能數字校園系統(tǒng)。

2 物聯(lián)網時代的智能數字校園

物聯(lián)網 (Internet of Things,簡稱IOT)又稱為傳感網,是互聯(lián)網從人向物的延伸,是指在真實物理世界中部署具有一定感知能力和信息處理能力的嵌入式芯片和軟件系統(tǒng),通過網絡設施實現信息傳輸和實時處理,從而實現物與物、物與人之間的通信。[3]從技術的角度來看,物聯(lián)網是在計算機互聯(lián)網基礎上利用射頻識別 (RFID)、無線數據通信等技術,將射頻識別設備、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設施按約定的協(xié)議把任何物品與互聯(lián)網連接起來進行信息交換和數據通信,[3]以實現智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)測和管理的新一代網絡技術。[4]

在物聯(lián)網中,各類終端設備被植入可進行編碼、掃描、讀寫的微型感應芯片,而且將其接入高速互聯(lián)網,使各類終端設備變得更加智能化,方便相關物品的自動識別、跟蹤定位、遠程遙控、信息共享、資源管理等。[5]因此,物聯(lián)網能夠利用RFID標簽、傳感器、無線通信網絡等實時采集物品的各種信息,并將這些采集到的信息通過高速互聯(lián)網或無線網絡傳輸到信息處理中心,這些信息在信息處理中心經過云計算技術提供的海量信息處理功能對其進行智能化處理之后,就可以實現人與人、物與物、人與物之間的有效溝通。[6]因此,物聯(lián)網可以提高各類物品和資源的管理效率和使用效率,也非常適用于智能數字校園的建設。

云計算技術和傳感器技術的快速發(fā)展,促使了物聯(lián)網時代的到來。當前手機已成為高校師生必備的日常用品,手機中具有可集成師生個人信息的SIM卡,這為物聯(lián)網時代新一代智能數字校園的構建奠定了良好的基礎。物聯(lián)網時代的智能數字校園是以師生用戶手機中的SIM卡和標簽識別器為主要終端設備,以物聯(lián)網為網絡環(huán)境,將高校師生的相關信息集成在其手機的SIM卡中,[7]從而使手機可用于實現師生身份識別、圖書借閱管理、多媒體教室與實驗室管理、校內消費管理等多種功能,能夠方便、快捷地為師生的工作、學習和日常生活提供全方位的便捷服務。[8]為此,我們在研究物聯(lián)網時代智能數字校園實際需求的基礎上,設計了一種基于物聯(lián)網的智能數字校園系統(tǒng)。

3 基于物聯(lián)網的智能數字校園系統(tǒng)設計

根據數字校園各類功能有效集成和方便用戶使用的基本理念,基于物聯(lián)網設計了一種可實現用戶管理與自動身份識別、圖書借閱、校內消費、學生信息管理等功能的智能數字校園系統(tǒng)。

3.1 體系架構

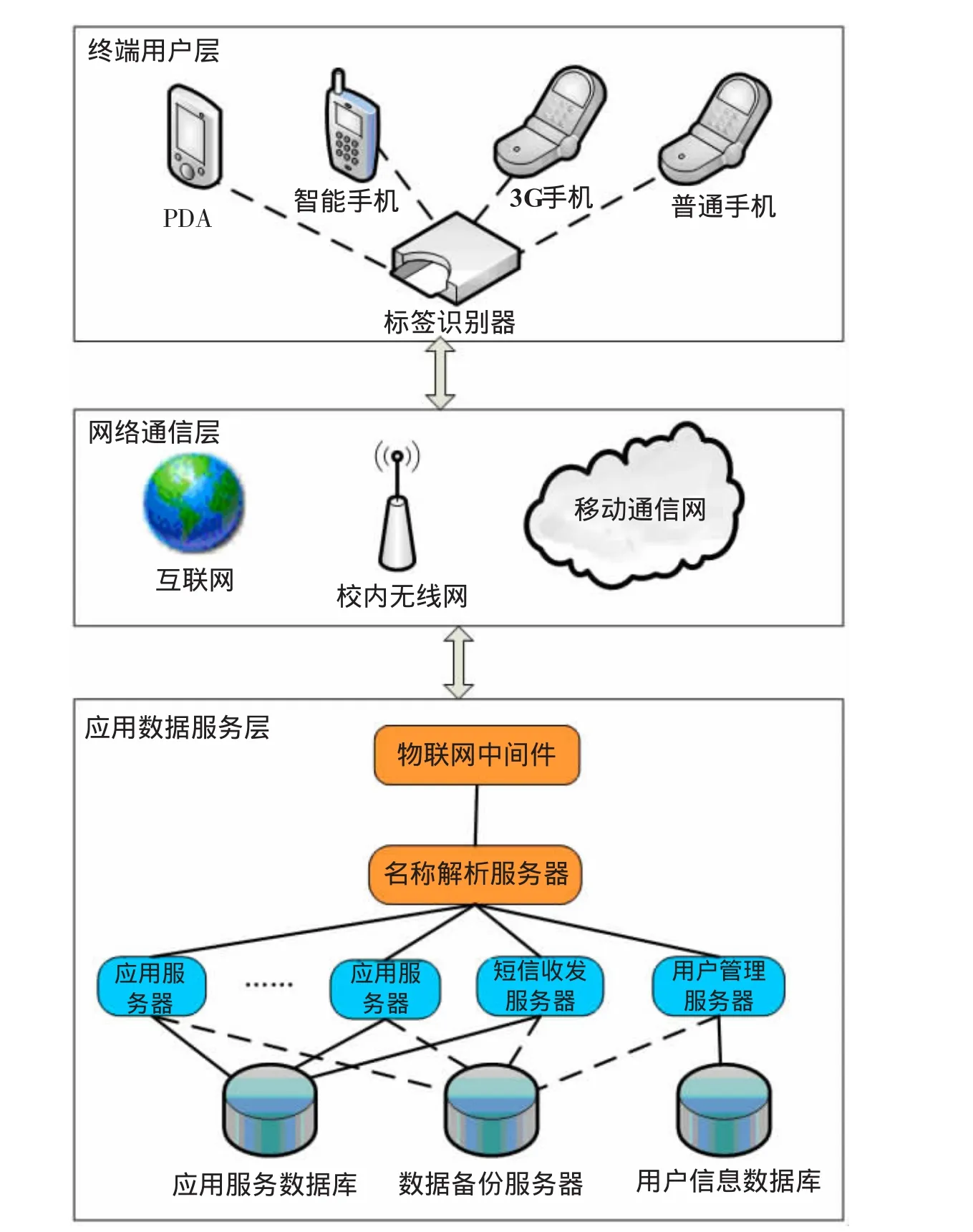

根據物聯(lián)網時代智能數字校園對師生身份自動識別、應用數據管理集成與共享的實現需求,基于物聯(lián)網的智能數字校園采用如圖1所示的三層體系,主要包括應用數據服務層、網絡通信層和終端用戶層。其中,應用數據層包括用戶信息數據庫和用戶信息管理服務器以及圖書借閱管理、校內消費管理等各類應用服務器及其相應的應用數據庫、數據備份服務器,主要用于智能數字校園系統(tǒng)中用戶基本信息的存儲與管理、師生學習和工作中相關信息的管理及其處理、以及用戶基本信息、用戶個人賬戶信息、圖書借閱信息、多媒體教室和實驗室使用信息、校內消費信息等數據的備份;網絡通信層包括互聯(lián)網、高校自建的校內無線通信網和移動通信網組成,主要用于智能數字校園相關數據信息的交換與實時通信、短信收發(fā)等;終端用戶層包括具有SIM卡的普通手機、3G手機、智能手機和PDA、標簽識別器,主要用于實時采集存儲在手機SIM卡中的用戶信息。這樣,通過師生手機SIM卡提供的統(tǒng)一用戶身份識別機制,可方便地實現數字校園系統(tǒng)內各類數據信息的高效管理與校內共享以及現有各類信息管理系統(tǒng)、數字化辦公系統(tǒng)的集成。

圖1 基于物聯(lián)網的智能數字校園體系架構

3.2 系統(tǒng)功能模塊

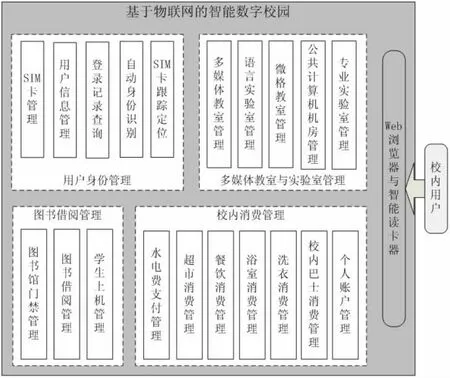

以統(tǒng)一用戶身份識別機制為基礎,基于物聯(lián)網的智能數字校園系統(tǒng)主要由用戶身份管理、圖書借閱管理、多媒體教室與實驗室管理、校內消費管理五個功能模塊構成,其功能模塊如圖2所示。

圖2 基于物聯(lián)網的智能數字校園的功能模塊

3.2.1 用戶身份管理

為基于校內師生手機SIM卡實現用戶身份自動識別,校內師生在使用該智能數字校園系統(tǒng)之前,首先需要在學校智能數字校園管理部門申請在自己的手機SIM卡中以RFID電子標簽的形式寫入自己的個人基本信息,如姓名、性別、身份、職務、單位、籍貫、出生年月日等。這樣,一張普通的手機SIM卡就可以變成存儲了師生用戶基本信息、可用于校內師生自動身份識別的終端設備,寫入了師生用戶基本信息的SIM卡可完全替代目前互聯(lián)網時代數字校園中廣大師生用戶正在使用的工作證、學生證、就餐卡、圖書證等。在學生畢業(yè)或教師離職時,在學校智能數字校園管理部門申請刪除自己手機SIM卡中的個人信息,這樣用戶手機卡就失去了自動身份識別功能,變?yōu)橐粡埰胀ǖ氖謾C卡。系統(tǒng)管理員可以利用管理員SIM卡登錄系統(tǒng),利用用戶信息管理功能對師生的基本信息進行添加、刪除和更新等操作,對掛失的SIM卡賬戶進行凍結,以免對師生的個人財產造成損失。同時,師生可通過登錄記錄查詢模塊查看自己使用圖書館、語言實驗室、微格教室、公共計算機機房、各專業(yè)實驗室等校園公共設施的詳細情況。自動身份識別功能主要用于學生進行選課、學習成績查詢、實驗室上課、進入圖書館、圖書借閱、校內消費以及教師進行實驗室上課、圖書借閱、校內消費等場合的用戶身份自動識別。SIM卡跟蹤與定位主要用于用戶手機丟失之后,根據最近一次用戶身份識別時標簽識別器的位置或手機最近一次的移動通信服務基站位置來定位手機最可能的位置,為用戶找回手機和SIM卡提供參考信息。

3.2.2 多媒體教室與實驗室管理

隨著數字校園建設的不斷完善,高校擁有了大量的多媒體教室、微格教室、語言實驗室、公共計算機機房、物理、化學、藝術設計等專業(yè)實驗室,如何有效管理這些公用設施成為智能數字校園需重點解決的問題之一。教師在多媒體教室給學生授課已成為高校的普遍現象,基于物聯(lián)網的智能數字校園在多媒體教室的多媒體控制臺上安裝標簽識別器之后,教師可使用自己的手機SIM卡進行自動身份識別,代替原先的鑰匙或餐卡等來開啟多媒體教室控制臺柜門,進而打開多媒體設備進行上課,提高多媒體教室的使用效率。微格教室、語言實驗室、公共計算機機房等公共實驗室是當前大學生學習的重要公共場所,基于物聯(lián)網的智能數字校園中的公共實驗室安裝標簽識別器之后,師生在進入和離開公共實驗室時使用自己的手機SIM卡進行自動身份識別,系統(tǒng)將會記錄師生使用公共實驗室的時間。同時,師生用戶在登錄語言實驗室的網絡教學平臺時也需要使用手機進行自動身份識別,以便系統(tǒng)記錄師生使用網絡學習平臺進行教學和學習的具體情況。在物理、化學、生物、藝術設計等專業(yè)實驗室門口安裝用于師生SIM卡自動身份識別的標簽識別器,對教師和學生使用該實驗室的狀態(tài)進行記錄,以便實現對專業(yè)實驗室科學、有效的管理,提高實驗室管理的成效。

3.2.3 圖書借閱管理

師生進入圖書館時只需將自己的手機放在圖書館門禁處的標簽識別器處,圖書館門禁管理模塊即可根據所讀取的RFID電子標簽信息通過網絡傳輸到用戶管理模塊,進行自動身份識別處理。對于其合法用戶,圖書館門禁自動打開,否則用戶將無法進入圖書館。圖書借閱管理功能主要用于用戶在閱覽室查閱圖書時記錄已查閱圖書信息、查閱的起始時間、查閱次數等,以及用戶在借書處通過手機SIM卡成功進行用戶身份識別之后,通過相應圖書的二維條碼來記錄用戶借閱的圖書詳細信息,從而實現完全自動的圖書查閱和借閱。同時,師生用戶在圖書館所借閱的書籍目錄信息會以手機短信的方式發(fā)送到用戶手機上,以便師生用戶對自己所借的書籍進行及時的核對。學生在圖書館電子閱覽室查閱學校購買的中外文期刊數據庫、電子書籍、視音頻學習資料等電子資源時,可利用自己的手機SIM卡進行自動上機管理功能。由此可見,物聯(lián)網在圖書館管理中的應用可大大提供圖書館管理的自動化程度,降低圖書館管理方面的人力投入。

3.2.4 校內消費管理

高校的校內消費是師生日常學習生活的重要組成部分,基于SIM卡自動身份識別的校內消費管理是一種便捷、安全的消費支付模式,可為高校師生提供優(yōu)質的支付管理服務。校內師生通過手機SIM卡的自動身份識別之后,就可利用水電費支付管理功能支付相應宿舍和家庭的自來水費、公共浴室使用費、宿舍熱水使用費、洗衣費、電費等,這樣可大大減少使用現金支付的麻煩。師生在校內超市購物或在校內食堂就餐時,利用手機SIM卡成功進行自動身份識別之后,便可利用超市消費管理或餐飲消費管理功能為自己的購物和就餐付款,實現校內方便、安全的消費。校內巴士消費管理主要用于師生用戶在乘坐校園巴士 (或電瓶車)的時候,進行自動身份識別和消費支付,以此取代當前校園巴士使用現金消費的模式。個人賬戶管理主要用于師生用戶查看自己的賬號余額、消費記錄、從自己銀行賬戶向校內SIM卡賬戶轉賬等功能,同時,師生用戶每在校園中成功進行一次消費或充值,消費管理系統(tǒng)都會將其消費的具體項目及其所花費的數額、或充值數據及其賬戶余額通過手機短信發(fā)送到用戶手機上,以便師生用戶對自己的賬戶進行實時監(jiān)視和管理,從而提高校內消費支付的安全性。

4 基于物聯(lián)網的智能數字校園的關鍵技術

4.1 RFID技術

射頻識別RFID(Radio Frequency Identification)技術是一種非接觸式的自動識別技術,它通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據,RFID系統(tǒng)主要包括RFID電子標簽、標簽識別器兩部分,其中RFID電子標簽中存儲有EPC碼。[9]RFID技術是基于物聯(lián)網的智能數字校園的核心技術,它能為師生手機上SIM卡貼上RFID電子標簽,當師生攜帶具有RFID電子標簽的手機SIM卡通過標簽識別器時,電子標簽被標簽識別器自動感應并通過無線網絡將電子標簽中的信息傳送到信息處理中心,經過處理之后再將處理結果發(fā)送到標簽識別器上,從而實現靈活、高效的自動身份識別和信息管理。[10]

4.2 EPC編碼技術

EPC(Electronic Product Code)編碼技術是基于物聯(lián)網的智能數字校園的關鍵技術之一,它能夠為單一的物理對象提供唯一的標識碼,是一種嚴格意義上的物品標識,可以克服二維條形碼無法識別單個物品、條碼容易破損而丟失信息等缺點,[11]目前通常采用64位或96位的ID編碼。存儲在EPC碼中的信息包括種類、名稱、時間等物品基本信息,以及物品概述、物品功能等物品的參考信息。雖然EPC碼存儲的信息非常有限,但它通過與對應的后臺數據庫管理系統(tǒng)相連,可通過名稱解析服務器實時獲取EPC碼對應的物品詳細信息。[12]

4.3 傳感器技術

傳感器是一種能感知預定的被測指標并按照一定的規(guī)律轉換成可用信號的器件和裝置,通常由敏感元件和轉換元件組成,是物聯(lián)網中采集信息和實現對現實世界感知的重要設備。[10]傳感器的種類很多,如速度傳感器、射線輻射傳感器、熱敏傳感器、位置傳感器、能耗傳感器等,由于基于物聯(lián)網的智能數字校園是以師生用戶的SIM卡為EPC碼存儲設備的。[10]所以,基于物聯(lián)網的智能數字校園用戶終端采用的標簽識別器是射線輻射傳感器,主要用于讀取師生用戶手機SIM中嵌入的EPC碼信息。傳感器在讀取這些EPC碼信息之后,首先將其轉換為適合網絡傳輸的數據格式,然后再將這些采集到的EPC碼信息發(fā)送到相應的通信網絡,供信息處理中心服務器對這些信號進行相應的處理,以實現智能數字校園的自動身份識別和自動控制等。

5 總結

物聯(lián)網時代的到來給高校數字校園系統(tǒng)的升級與維護帶來了一次新的機遇與挑戰(zhàn),基于物聯(lián)網的智能數字校園能夠有效解決傳統(tǒng)數字校園建設中所遇到的數字資源整合與共享、自動身份識別、圖書借閱管理、校內安全消費、校內各類信息管理系統(tǒng)集成等難題,通過基于師生用戶手機SIM卡的統(tǒng)一自動身份識別,為廣大師生的日常學習和生活提供高效、優(yōu)質的服務。雖然基于物聯(lián)網的智能校園在高校公共設施管理與使用、用戶自動身份識別等方面具有很好的應用前景,但由于標簽識別器這一個設備的成本較高,不便于在個性化的網絡教學、辦公系統(tǒng)查詢等信息資源服務場合應用,導致基于物聯(lián)網的智能數字校園在校內統(tǒng)一上網認證、網絡教學等個人應用方面具有一定的局限性,如何充分利用物聯(lián)網的優(yōu)勢提高數字校園的智能化程度還需進一步研究。

[1]高進.從一卡到無卡——高校校園一卡通金融支付展望[J].江西青年職業(yè)學院學報,2009,19(3):38-41.

[2]王曉靜,張晉.物聯(lián)網研究綜述[J].遼寧大學學報:自然科學版,2010,37(1):37-39.

[3]蔣林濤.互聯(lián)網與物聯(lián)網[J].電信工程技術與標準化,2010(2).

[4]古麗萍.備受青睞的物聯(lián)網及其應用與發(fā)展[J].中國無線電,2010(3):25-28.

[5]沈蘇彬,范曲立,宗平.物聯(lián)網的體系結構與相關技術研究[J].南京郵電大學學報:自然科學版,2009,29(6):1-11.

[6]王建宙.詳解物聯(lián)網三特點[EB/OL].[2010-05-18].http://tech.sina.com.cn/t/2009-09-14/11173435515.shtm l.

[7]李琳.SIM卡在物聯(lián)網環(huán)境下應用的新思考[J].電信技術,2010(1):19-21.

[8]王三林.智能型數字校園網的探討[J].湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院學報,2009,15(1):33-35.

[9]任志宇,任沛然.物聯(lián)網與 EPC/RFID技術[J].森林工程,2006,22(1):67-69.

[10]何可.物聯(lián)網關鍵技術及其發(fā)展與應用[J].射頻世界,2010(1).

[11]華玉明.RFID、條碼及EPC編碼之間的關系研究[J].中國電子商情,2008(5):69-71.

[12]王忠敏,等.EPC技術基礎教程[J].北京:中國標準出版社,2004.

Analysis and Design of Intelligent Digital Campus Based on the Internet of Things

Li Junhua

(M odern Education Technology Center of M injiang University,Fuzhou 350108,China)

In order to solve such problems in theexisting digital campusesas difficulties in integrating and sharing resources,ineffectivemanagement,etc.,this paper,after analyzing the requirements for intelligentdigital campuses in this era of internetof things,designsa systematic structure and functionalmodulesof intelligentdigital campusbased on the internetof things.Subsequently,itgoes further into a study ofsome key technologies,such asRFID,EPCCode and Sensor.The intelligentdigital campusesbased on the internetof things include the following functions:automatic identification,librarymanagement,multimedia classroommanagement,laboratorymanagement,campus consumptionmanagement,which provide teachersand studentswithmore efficientservice.

the internetof things;intelligentdigitalcampus;RFID;automatic identification

TP393

A

1673-8535(2010)03-0049-06

李俊華(1971-),男,福建仙游人,閩江學院現代教育技術中心實驗師,研究方向:數字化校園的研究與應用、網絡教學資源系統(tǒng)的應用與開發(fā)、通信與信息系統(tǒng)技術的應用研究。

(責任編輯:鐘世華)

2010-03-01