云南省姚安縣糧食安全狀況調查分析

○王姍姍 田東林 雷磊華

(云南農業大學經濟管理學院 云南 昆明 650201)

云南省姚安縣糧食安全狀況調查分析

○王姍姍 田東林 雷磊華

(云南農業大學經濟管理學院 云南 昆明 650201)

糧食安全問題不僅是一個關系到千家萬戶的經濟問題,也是一個社會問題,直接關系到云南邊疆鞏固、民族團結和政治穩定。本文以云南省姚安縣為例,在實地調查的基礎上,通過對其基本狀況、問題和因素的分析,得出促進姚安縣糧食安全的基本結論和建議。

糧食安全 云南 姚安縣 現狀 建議

云南是一個地處邊疆、擁有眾多少數民族的高原山區省份,自然地理條件特殊,社會發育程度和經濟發展水平較為落后,這些客觀因素決定了云南省糧食安全問題之嚴峻。而對于姚安縣來說,糧食安全問題更是重中之重。姚安縣是滇中城市群中的節點城市,是南永經濟帶的中間地帶,具有獨特的區位優勢。保證糧食基本自給、分擔糧食安全責任,是姚安縣今后糧食生產的基本任務。

一、現狀

姚安縣位于云南省中部,是一個以農業為主的貧困縣。面積為119.3平方公里的姚安壩子也是楚雄彝族自治州境內最大的壩子之一,全縣轄5個鎮、4個鄉,包括棟川鎮、光祿鎮、前場鎮、彌興鎮、太平鎮、適中鄉、左門鄉、官屯鄉、大河口鄉。糧食生產一直是姚安縣的優勢產業,境內有6933公頃田地可連片耕作,人均擁有糧食402.29千克。近年來,建成了玉米百畝核心區2個17.1公頃、千畝展示片2片157公頃、萬畝示范區2個13456公頃;農作物間套種完成烤煙套種玉米和烤煙套種蔬菜5545公頃;盛產糧、煙、桑、畜、魚、各類蔬菜,年均提供商品糧2600萬千克以上,是楚雄彝州的糧倉和著名的魚米之鄉。

然而,當前姚安縣糧食安全面臨多種現實挑戰,包括農業微利局面并沒有得到改變、良田非農化趨勢明顯、耕地非糧食化現象普遍、糧食作物品質差導致農業增產不增收、農民的種糧積極性下降、市場沖擊、氣候變化等。

二、姚安縣糧食安全影響因素

1、自然條件

姚安居云南省中北部、楚雄彝族自治州西北部,土地面積1803平方公里,其中壩區面積占20.4%,半山區、山區面積占79.6%。占全縣總面積20.7%的姚安壩子,較之鄰縣顯“三高一低”的分布現狀,形成谷地。受半山區和山區地理條件制約,姚安耕地分布零散,難以形成規模。姚安氣候屬北亞熱帶冬干夏濕季風氣候區,冬春少雨,氣候干燥,雨量偏少,低溫霜凍。這樣的地貌特征和氣候條件直接制約了水稻等糧食作物的增產,對該縣的農業生產造成了一定的影響。

2、農作物種植結構

近年來,姚安縣糧食安全形勢總體較好,糧食綜合生產能力穩步提高,食物供給日益豐富,糧食自給有余,供大于求。2007年、2008年、2009年的農作物總播種面積分別為23392公頃、23461公頃、24032公頃,其中糧食作物播種面積14585公頃、14463公頃、14873公頃,經濟作物播種面積8807公頃、8998公頃、9159公頃。

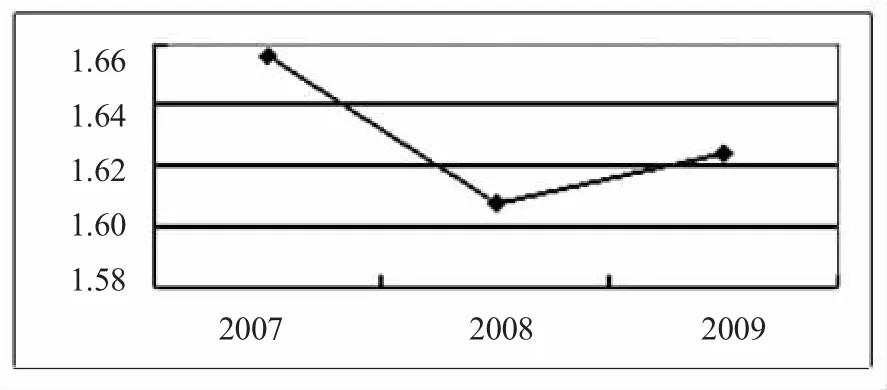

圖1 2007—2009年姚安縣糧經作物種植面積比

2007—2009年糧食作物與經濟作物的種植面積占總播種面積的比重分別為62.35∶37.65、61.65∶38.35、61.89∶38.11。從姚安縣近三年來糧經作物面積比的波動(見圖1)可以看出,較經濟作物而言,糧食作物的種植面積波動較大,在2007年達到最高點,2008年降至最低點,到2009年略有回升。調查資料顯示,2008年,糧食作物播種面積同比下降0.83%,經濟作物播種面積同比增長2.17%。到2009年,糧食作物播種面積增長到2.83%,經濟作物播種面積同比增長1.79%,增幅減小。在對前場鎮、棟川鎮等鄉鎮的田野調查中了解到,一些經濟作物的種植面積在不斷擴大,農業結構趨于優化,質量在不斷提高,而當地的主要糧食作物為水稻、小麥、玉米、豆類、薯類和蠶豆等,且大多留作自用,未能產生可觀的經濟效益。

3、耕地

姚安縣耕地總面積9505.9公頃,其中家庭承包耕地面積8788公頃,土地流轉面積為1478公頃,占家庭承包耕地面積16%。至2008年,全縣共劃定基本農田地塊81片,設置保護標牌77塊,并將加強耕地保護納入村規民約的內容,規定農戶不準在基本農田保護區內拋荒、閑置、取土、建房、辦廠、葬墳、挖魚塘等。調查資料顯示,通過考核,至2008年底,全縣的耕地保有量20962.36公頃、基本農田面積17650.47公頃、基本農田保護率為84.2℅,沒有突破楚雄州下達的耕地保有量指標。

然而,姚安縣面臨的耕地現狀是人均耕地面積少,人均只占有耕地量不足0.07公頃,且無科技指導土地整理,難以形成規模。此外,當地養殖業的經濟效益較高,在前場鎮的調研中我們了解到,以養肉兔為例,一般4、5個月即能出售,繁殖周期快、投資少、見效快。與單純的種糧相比,農戶會選擇少種地,追求經濟效益高的產業。因此,耕地的減少和耕地撂荒的情況時有發生,對糧食安全造成威脅。

4、農田水利

姚安縣屬于多山地區,大部分農田還缺乏灌溉設施的“望天田”,地震、干旱、洪澇也都是影響當地農業發展的因素。2010年初的嚴重旱災,導致姚安農作物受災面積達10320公頃,占全縣播種面積的80.72%,其中成災7593公頃,絕收3213公頃。究其原因,主要是由于不降水或降水不平衡造成的,更重要的是,由于水利設施落后、短缺,不能有效調控水資源,因而在旱季釀成大災。而當地灌溉主要依靠排水上山,河道、溝渠也都存在一定的問題,現有的農田水利工程有相當一部分已超過了規定的使用年限,老化失修嚴重,旱災、澇災等自然災害都會影響到糧食生產。因此,農田水利基礎設施建設直接關系到農業綜合生產能力和抗災減災能力,也是確保當地糧食安全的一項重要舉措。

5、農民收入

姚安縣農業戶數48592戶,農業人口189985人,農村勞動力121792人,其中外出務工勞動力31801萬人,其主要收入來源為外出務工收入和在家務農收入。

表1 姚安縣農民人均純收入統計表

從表1可以發現,2007—2009年,該縣農民人均純收入相比往年有了大幅增加,且呈現出期末加速增長之勢。到2009年,該縣農民人均純收入保持了2007年以來連續3年的兩位數增長勢頭。資料顯示,2009年全縣外出務工人數達36374人,比上年增長6.88%,實際外出務工收入比上年增長13.18%,人均增加203元。調查發現,在姚安縣農戶的收入構成中,外出務工收入是農民收入的主要來源,由于農業生產的比較利益較低,農民往往把種糧當作一種副業,由老人和婦女從事農業生產,對糧食生產造成了很大影響。

三、姚安縣糧食安全問題成因分析

1、農產品結構性供給過剩與勞動力供給過剩并存

在調查中我們還發現,姚安縣的農業產業結構已經由單一的糧食、烤煙生產轉向發展多種經營。這樣做確實能在短期內增加農民收入,但是農產品結構性供給過剩的問題始終沒有得到根本緩解。加之姚安縣人均占有耕地少,2007年全縣鄉村勞動力為12.5萬人,勞動力人均耕地面積僅為0.098畝。此外,隨著農村產業結構調整和退耕還林政策的實施,人多地少的矛盾將更加突出。

2、農村勞動力質量下降,農民增收難度加大

農村勞動力是農業生產的主力軍,也是建設社會主義新農村的主體。但長期以來,隨著勞務經濟的發展,當地素質相對較高的青壯年勞動力紛紛外出打工,從事農活的大多數是體力差、科技文化水平低的留守婦女、留守老人和留守兒童,勞動力斷層現象日益顯現,導致農村勞動力數量和質量雙重下降,并有進一步加劇的趨勢。因此,農村勞動力素質低下將直接致使農業生產管理粗放、科學種田水平低下、農業發展后勁乏力,從而造成農民增收難度加大。

3、農業基礎設施脆弱,自然災害抵御能力差

農業生產受自然氣候環境條件影響較大,收益不確定因素仍然存在。一直以來,自然災害的頻繁發生都是威脅姚安縣農業生產的難題之一。雖然幾年來加大了農業基礎設施的投入,農田水利條件大為改善,但抵御自然災害的能力仍然較脆弱,農業生產風險依然較大。特別是“7.09”地震恢復重建建設工程較多,建設中出現石料、砂子等地方建材緊缺,工價、建材價格偏高,資金補助標準低等,在一定程度上影響了基本農田整理項目建設工程進度,影響了農業基礎設施建設,影響了農業增效、農民增收、農村經濟發展。

4、農業缺乏產業化

一是企業與農民利益聯結機制尚未建立健全。多數農業企業參與基地建設的意識不強,與農戶的聯結作用不明顯,“訂單農業”和“公司+農戶+基地”的經營模式雖然在少數企業和農戶間有所推動和發展,但還未能大范圍有效推廣。農業企業普遍存在與農戶利益聯結松散現象,還沒能真正形成利益共享、風險共擔的運行機制。

二是農業龍頭企業產品技術起點低、科技含量不高。由于現有的農業企業多由小作坊式、家庭式發展起來,存在科技投入不足、技術含量不高、產品技術含量低的問題,產品檔次不高,難以創品牌。近年來,在當地政府的扶持引導下,農業龍頭企業培育力度加大,但由于企業總體數量不多、規模小、產業鏈不長,與實現農業產業化的要求仍有一定差距。特別是沒有真正上規模、上檔次的農業龍頭企業。

三是土地的分散經營難以實現統一產業、統一經營、統一管理。由于受傳統農業經營模式和資金等諸多因素的影響,農民的產業意識不強,多數農民仍然靠傳統方式進行農業生產,農業經營規模過小、農業勞動生產率低、農業機械化程度不高、農業產業化進程緩慢。土地的分散經營直接制約了農業產業的規模化、產業化發展。

四、姚安縣糧食安全的基本判斷

1、從總量上看

姚安縣糧食安全實現了由短缺到總供給與總需求的基本平衡,其糧食的供給主要得益于近年來耕地面積的有效增加和商品糧基地的建設。

2、從結構上看

農產品結構性過剩是制約姚安縣糧食安全的主要因素。根據李嘉圖的比較利益理論,農業比較利益低的現象在姚安縣糧食生產中依然存在,農民糧食生產的思想仍停留于自給,而經濟作物的面積和產量有了較大幅度的提高。

3、從農業勞動力構成看

農村青壯年勞動力大量外出打工,造成農業生產中勞動力不足現象突出,勞動力的“空殼”現象嚴重,影響了糧食生產的有效供給。

4、從區域布局看

糧食主產區主要集中于棟川鎮、太平鎮等壩區,處于山區、半山區的鄉鎮如前場鎮的半山區主要以發展經濟作物、畜牧業為主,糧食生產不能滿足自給,不足部分基本都是通過到當地糧食市場購買解決。

五、結論與建議

1、優化種植業結構與區域布局,確保糧食安全

在耕地面積不能有效增加的情況下,一是要加大中低產田的改造力度,基本思路是低產變中產,中產變高產,高產變最高產。二是突出優勢,合理調整和規劃作物種植的區域布局,壩區以種植糧食作物為主,如水稻、小麥、蠶豆等,同時應用生物多樣性技術,大幅度擴大套種和復種面積;半山區以發展玉米、有機蔬菜、有機水果等經濟作物為主,推進無公害農業的發展;山區以發展經濟林、用材林等為主。

2、推進農業產業化化發展

一是加大土地流轉力度,合理規劃農業布局。以姚安縣的鄉(鎮)、村為單位建立起土地流轉機構,立足于山區、半山區的實際,找準資源優勢,按照“因地制宜、區域生產、規模經營”的原則,利用作價入股等方式把便于糧食生產規模化的耕地連成一片,形成規模種植,以此來解決從事糧食生產規模化的經營者的利益問題,以及規模化所需的土地連片集中問題。

二是構建信息電子商務交易平臺,促進農產品網上交易順利進行。通過糧食物流與電子商務相結合組建信息支付交易系統,打造現代化糧食物流發展電子商務平臺,實現糧食高效流通,達到交易快捷、高效的目的,使農業產業規模化發展。

三是糧食管理部門要改進服務方式,提高服務水平。姚安縣的國有糧食購銷企業,要和規模化的糧食生產者結成利益共同體,實行訂單收購和上門服務,不僅為其提供信息和市場服務,而且還要適時地提供倉儲、保管等條件,從而保證糧食安全。

3、以農田水利為重點,加強農業基礎設施建設

姚安縣大部屬于山區和半山區,為了改變水利設施城鄉分布失衡的現狀,增強水利設施的排澇能力和抗旱能力,主要通過修建蓄水塘壩或提水工程、輸配水系統等措施,以滿足田間灌溉的需水要求。第一,解決水源不足和長時間干旱的問題,水利主要治理措施為“蓄、引、提、調”。修建庫塘,環山開溝,梯級截水,層層攔蓄,開挖延伸引水渠道,扎根江河與中型水庫,興建高揚程抽水站。第二,鼓勵農民自愿投工投勞開展直接受益的小型水利設施建設,特別是山丘區塘堰、水窖等建設改造。第三,綜合運用工程、農藝、管理等措施,發展節水灌溉農業,鼓勵有條件的地方推廣滴灌、噴灌等節水技術。第四,落實病險水庫除險加固資金投入,擴大實施山洪災害防治試點,加強地質災害防治工作。

4、提高勞動力質量,促進農民增收

一是增加農業的人力資本投入。姚安縣的農村勞動力向城市大量轉移,傳統的勞動密集型農業模式難以維持,只有提高單個農民的生產率,向資本、技術密集型農業轉變,才能扭轉糧食生產不斷下滑的趨勢。要提高農民素質,除了普及九年制義務教育、大力發展農村職業技術教育之外,還必須徹底改革原有的以城市為中心的教學內容和教學模式,使農村教育面向農村的現實需要,更好地為農村服務。

二是加強與高等院校、研究機構的合作。如由云南農業大學與該縣共同推出的“3+3”科教興農校縣聯合行動,即云南農業大學的一個學院與姚安縣一個部門對口一個鄉鎮;一個學院黨總支與姚安縣職能部門的一個黨支部對口一個脫貧致富示范村黨支部;教授、博士與姚安縣百名干部對百家農戶實行定點定人對口幫扶活動。此項目在解決當地農業科技投入不足、實現云南“百億斤糧食增產計劃”戰略中發揮了重要作用。

5、實行耕地保護,提高生產效率

土地是農業生產的基本物質條件,而粗放式的工業化、盲目的開發區建設都導致耕地銳減。因此,要保證耕地供應和糧食生產,就必須改變我們的城市化、工業化模式,對開發區進行綜合治理,實行嚴格的耕地保護制度,以遏制耕地銳減趨勢。此外,土地的低效利用也是限制糧食生產的重要因素,必須通過進一步的土地產權改革,加大產權的保護力度,來促進土地的規模化經營,提高土地生產效率。

(注:基金項目:國家社科基金西部項目“新形勢下糧食安全問題研究——云南的探索與實踐”,項目編號:09XJY020。)

[1]黃元發、顏文彬、胡有洲:農業綜合開發水利措施技術要點[J].中國農業綜合開發,2009(4).

[2]郭曾:淺談延邊州糧食流通業發展存在的問題與改善措施[J].吉林農業,2009(8).

[3]增收新亮點 蒜業富姚安[J].山西農業:致富科技版,2007(2).

[4]姚安縣種植結構不斷趨于合理[EB/OL].玉溪農業信息網,2009-06-22.

[5]蔡運龍:我國經濟快速發展中的耕地問題[A].國家土地管理局科技宣教司等:土地用途管制與耕地保護[C].北京:北京大學出版社,1997.

[6]中國21世紀議程:中國21世紀人口、環境與發展白皮書[M].北京:中國環境科學出版社,1994.

[7]杜受祜等:中國糧食問題:現實分析與評價[J].中國農村觀察,1996(1).

(責任編輯:胡婉君)

book=86,ebook=141