臨汾市堯都區2009年飲水安全工程枯水期水質監測分析與評價

張明寧

(山西省臨汾市堯都區疾病預防控制中心 山西臨汾 041000)

臨汾市堯都區2009年飲水安全工程枯水期水質監測分析與評價

張明寧

(山西省臨汾市堯都區疾病預防控制中心 山西臨汾 041000)

農村飲水安全工程水質衛生監測是掌握農村飲用水水質衛生狀況及變化趨勢,建立農村飲用水水質衛生常規監測制度不可缺少的工作,其目的就是分析與了解廣大農村地區飲用水衛生狀況,為飲水安全工程效果評價提供必要的依據,從而確保人民群眾的飲水安全。

飲水安全 枯水期水質 監測分析與評價

水是維持生命和新陳代謝必不可少的物質,飲用水水質的優劣直接關系到人體的健康程度及壽命的長短。據世界衛生組織的調查,人類所發生的疾病80%與水有關,也就是說水質不良可以引發多種疾病。因此,切實做好飲用水衛生安全保障工作,對改善和提高民眾飲用水質量起著重要作用,是落實科學發展觀的基本要求,是實現全面建設小康社會目標、構建和諧社會的重要內容,更是維護人民群眾健康權益的一項重要舉措。

農村生活飲用水衛生狀況是反映社會、經濟發展和居民生活質量的重要標志。開展農村飲水安全水質衛生監測是了解農村改水工作的效果,促進社會主義新農村建設的需要。為此,我們按照上級有關部門的要求和安排對我區2009年農村改水項目及農村飲水安全工程的水質情況進行了一次衛生學監測,現將相關情況匯總,報道如下。

1 組織與實施

1.1 水質監測范圍

在我區開展2009年農村飲水安全工程水質衛生監測工作,是以山西省改水項目實施方案提供的本底資料為依據而進行的,11個農村改水項目監測點也是按照實施方案的要求而確定的。

1.2 監測內容

(1)枯水期和豐水期各檢測1次,每次檢測出廠水、末梢水水樣各1份。

(2)水樣的采集、保存、運輸和檢驗均按照《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750—2006)的要求進行。

(3)水質分析結果的評價均按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2006)的要求進行。

1.3 工作職責

(1)在省、市項目領導組的領導下,成立我中心項目實施領導組,負責項目工作的具體實施。

(2)在上級疾控部門的統一部署下,按照實施方案的要求組織落實我區項目的工作任務,及時解決項目實施過程中的問題。

(3)負責我區水樣的采集、實驗室分析和供水工程基本情況調查工作,按時完成水樣監測數據的審查、錄入、打印及網絡直報、資料匯總、總結及歸檔。

1.4 項目實施情況

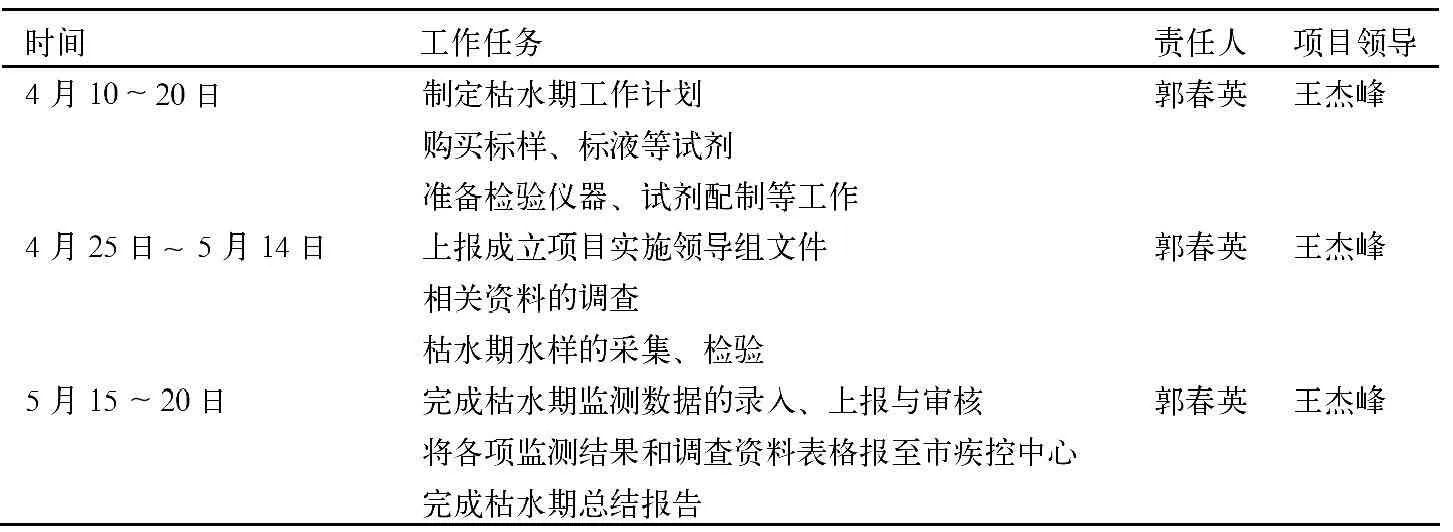

根據省、市項目組的要求,我們本著科學規范、認真負責、避免差錯、結果真實的原則開展與項目有關的各項工作,同時我們積極與我區水利部門聯系,爭取到他們的支持與配合,從而減少了項目實施工作中可能出現的不必要的阻力和麻煩,在保證工作質量的前提下,確保按照時間要求完成此項工作,我區項目枯水期開展的具體工作如下(表1)。

2 監測質量管理

2.1 檢驗方法

水質檢驗方法按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2006)進行。

表1 我區項目枯水期開展的具體工作表

2.2 評價標準

水質分析結果的評價標準按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2006)進行。

2.3 檢測質量控制

所有檢驗人員均持證上崗,確保了參加水質檢測的檢驗人員的專業技能達到要求。檢測所使用的標液均購自國家標準物質中心有證標液,保證了測量溯源性滿足要求。樣品要求統一編號,保證樣品管理滿足要求。

工作中我中心實驗室全體人員克服困難,按照技術方案的要求認真執行。從現場調查、采樣到實驗室檢測均采取質量保證措施,建立了嚴格的實驗室管理制度和實驗室內的質量控制,按技術方案的要求進行了空白樣、平行樣(10%)和水質標樣的檢測,建立了監測數據的審核檢查制度。

3 主要結論

本次枯水期水質監測共采集水樣22份,其中出廠水11份、末梢水11份。出廠水超標率為18.2%;末梢水超標率為27.3%。主要污染指標是微生物(總大腸菌群和耐熱大腸菌群)指標超標,飲水中因總大腸菌群和耐熱大腸菌群所引起的水質超標率為18.2%。

4 存在問題

(1)末梢水超標率略高于出廠水。

(2)高鐵水樣監測色度并不超標。

(3)多數檢驗項目仍停留在繁瑣的化學分析法操作階段,增大了工作量和工作強度。

5 原因分析

(1)農村飲水超標的主要因素是微生物指標超標,也是導致末梢水超標率略高于出廠水的主要原因,說明末梢水管網有受到污水污染的可能。

(2)集中供水不處理、不消毒、無消毒設備是本次監測存在的突出問題,未處理的飲用水已成為農村地區飲水安全的重要隱患。

6 建議與打算

(1)一旦檢出理化項目超標的水樣,最好能請上級部門檢測確認,以保證檢測數據的準確性和可靠性。

(2)農村鄉鎮供水水廠應加大基礎設施建設,完善水處理工藝和設備,必須對水質進行有效的消毒,以提高飲水安全,保障飲水人群的身體健康。

(3)針對不同原因引起的飲用水安全問題,應采取積極有效的措施進行預防和控制,加強宣傳教育,大力提高全社會的飲用水安全意識,同時,加強應急能力建設,提高應對各種飲用水突發事件的預測能力和快速反應能力。

(4)加強對衛生監測檢驗人員的專業技能培訓,進行經常性的督促指導工作。

(5)加強對農村集中式供水水質的衛生監督和監測力度,杜絕水質安全事故的發生。

R2

A

1674-0742(2010)06(c)-0133-02

2010-04-28