區域物流產業總體發展模式初探

舒輝,周熙登

(江西財經大學,江西南昌330013)

區域物流產業總體發展模式初探

舒輝,周熙登

(江西財經大學,江西南昌330013)

區域經濟與區域物流是彼此依存的統一體,區域經濟是包括物流活動在內的各種經濟活動的總和,區域經濟發展水平決定了區域物流產業的發展模式與區域物流系統的空間結構。隨著區域經濟發展從不平衡到平衡,區域物流產業發展模式也由增長極發展模式、點—軸發展模式向網絡發展模式動態演化。其中,網絡發展模式是物流產業發展的目的,而點—軸發展模式是增長極發展模式向網絡發展模式演化的中間階段。因此,在區域物流發展規劃中,應根據區域經濟發展階段的不同,合理確定區域物流資源的空間配置方式,同時結合區域經濟產業結構與產業規模,把區域物流確定為區域的主導產業、協作配套產業或基礎性產業予以發展。

區域物流;發展模式;區域經濟

區域經濟是包括物流活動在內的各種經濟活動的總和,對區域物流發展具有決定性作用。區域物流作為區域經濟活動的重要組成部分,對整個區域經濟發展具有推動作用,其存在和發展的主要目的,就是最大限度地發揮本區域的物流能力,實現物資的空間效益、時間效益以及各種物流環節的合理銜接,促進本區域經濟發展。因此,從總體上看,區域經濟與區域物流是整體與局部的關系,是彼此依存的統一體。這具體表現為:區域物流是區域經濟的重要組成部分,它的發展為區域經濟發展提供了良好的實體移動平臺,促進了區域經濟的發展;同時區域經濟的發展也會促進區域物流的集中,使之形成規模,從而促進區域物流的發展。[1]

一、區域物流產業總體發展模式

區域經濟發展水平決定區域物流產業發展模式,主要包括增長極發展模式、點—軸發展模式和網絡發展模式。

1.物流產業增長極發展模式

佩魯的增長極理論指的是經濟要素集聚與擴散彼此協同而形成的一種地域經濟形態。這種增長極系統必須以優越的內外物流系統為前提,這是因為物流系統促使其生產要素在空間上高度集聚,并盡可能利用周邊地區的資源,此外物流系統也保證了增長極城鎮具有優良的外部聯系環境,使之能夠與市場形成更為緊密的聯系。從長遠來看,物流產業發展必然會對整個區域的產業發展起到很好的支撐和促進作用,其經濟效益也必然會向整個區域輻射,使周邊地區的經濟、管理、技術水平等得到全面提高,從而帶動區域經濟全面發展。這就是物流產業的擴散效應,在這種狀況下區域物流系統空間結構大多以一點或數點為核心,呈放射狀分布。[2]

物流產業增長極發展模式的形成有兩種途徑:其一是由市場機制引導物流企業在某些大城市或具有優勢的地理位置集聚而產生;其二是由政府通過經濟計劃及重點投資主動建立。很顯然,后一種途徑對我國區域物流發展產生了很大的影響和吸引力,并在發展規劃制定、產業布局安排以及物流中心分布等宏觀決策中得到體現。這種模式主要通過生產要素集聚來確立經濟優勢,并通過極化效應不斷成長。[3]

2.物流產業點—軸發展模式

物流產業點—軸發展模式是由增長極模式發展起來的一種區域物流發展模式。“點”指的是各級物流園區或物流中心,即增長極。隨著增長極數量的增多,增長極之間出現了彼此連接的交通線、通信干線等基礎設施束,即“軸”。在物流系統形成過程中,經濟要素在“點”上集聚,由線狀基礎設施聯系在一起而形成“軸”。“軸”對附近區域具有很強的經濟吸引力與凝聚力。軸線上集聚的社會經濟設施,通過產品、信息、技術、人員、金融等向周邊區域進行擴散。擴散的物質要素與非物質要素作用于附近區域,與區域生產力要素相結合,形成新的生產力,推動區域經濟發展。在國家與區域經濟發展過程中,必然會在基礎設施束上形成產業集聚帶。由于不同地區地理位置及社會經濟發展特點存在差異,點—軸式空間結構形成的過程具有不同的內在動力、形式以及不同的等級和規模。區域經濟發展水平不同,區域經濟形成的空間結構特征也不同。這種特征表現為集聚與分散的程度以及區域經濟客體間的相互作用。隨著區域經濟的進一步發展,“點—軸”一定會發展成“點—軸—集聚區”。[4]

3.物流產業網絡發展模式

物流產業網絡發展模式指區域經濟發展到一定程度后,依托已經建立起來的點—軸式等級體系,發揮各級增長極城鎮物流產業對周邊腹地經濟發展的組織與帶動作用,推動整個區域經濟一體化的進程。同時,以各級軸線為基礎,建立起各類要素的流通或傳遞網絡,把各個地區連接在一起,逐步實現區域經濟一體化。網絡開發理論是點—軸開發理論的延伸和繼續,并強化“點”、“軸”在經濟發展中的輻射效應,是經濟較發達地區實現區域整體均衡發展的有效方法。網絡指某個區域內各級物流節點之間以及軸線之間經緯交織發展而成的點、線、面統一體。其中,物流節點指區域內部增長極城鎮的物流節點,如物流園區、物流中心等;軸線指節點之間起連接作用的線狀通道,如鐵路、公路、信息網絡等基礎設施。[5]

網絡發展模式要以一定的經濟社會發展水平為基礎。如美國東北部地區、日本太平洋沿岸地區以及我國珠江三角洲、長江三角洲、環渤海地區的部分地區。由于發達地區的區域經濟已經達到高度發展階段,區域經濟要取得更進一步的發展,就必須縮小區域之間的差距,使經濟在空間上達到均衡。另外,規模經濟是有一定限度的,如果區域經濟活動過度集中于少數的點或地帶,就會產生一系列的“膨脹病”以及規模不經濟現象。正是基于以上原因,區域物流網絡發展模式才能在區域開發中顯示出它真正的價值。[6]

二、區域物流產業發展模式的動態演化

區域經濟的發展水平決定著區域物流系統的空間結構。區域經濟的發展經歷了從不平衡到平衡發展的過程。在區域經濟發展初期,區域經濟發展的不平衡性促使物流經濟要素在面積狹小的城市區域集聚(如物流中心城市),使其物流及綜合經濟實力增強,對周邊地區經濟發展產生強烈的輻射和帶動作用,物流發展表現為增長極發展模式。改革開放初期,我國經濟基礎薄弱,不具備均衡發展的條件,沿海地區具有得天獨厚的地理條件和發展基礎,國家將發展的重點放在東部沿海地區,上海作為長江三角洲地區的龍頭城市,經濟活動密集,物流活動頻繁,物流需求量大,有力集聚江蘇和浙江地區物流資源,成長為長江三角洲地區的物流增長極,帶動周邊地區經濟發展。近年來,國家實施西部大開發戰略,把重慶、成都、西安作為中心城市與西部地區物流發展的支撐點,將之培育成各個區域的物流增長極,[7]發揮物流體系輻射效應,促進四川、陜西、重慶三省(市)經濟發展。

區域經濟發展到一定階段后,物流資源的集聚和擴散效應會帶動物流中心城市第二、第三產業結構的演進和升級,[8]促使部分產業和生產要素向周邊城鎮轉移,而且隨著物流資源沿著城鎮之間的資源流動路線進行集聚,新的物流增長極出現,新舊物流增長極通過各類交通干線,構建點—軸式物流系統。隨著改革開放的不斷深入,長江三角洲地區經濟實力大大增強,產業結構進一步調整,以上海為中心的產業逐步向江蘇和浙江轉移,催生了新的增長極,包括以南京為中心的物流圈,輻射徐州、蘇州、鎮江、揚州、連云港、鹽城、淮安、宿遷等12個城市的副梯度物流圈,以杭州和寧波為中心的物流圈,輻射浙江省其他9個地級市的副梯度物流圈,形成了“以上海為中心,蘇浙為兩翼”的經濟發展格局,加快了長江三角洲地區經濟的協調發展。

同理,新的物流增長極通過集聚和擴散效應帶動周邊欠發達地區經濟發展。當區域經濟發展到一個更高階段——均衡發展階段時,隨著物流點狀(增長極)集聚和線狀(軸)集聚程度的加深,區域內物流經濟要素運動趨向于多方向性的擴散與輻射,不發達地區物流經濟水平提高,整個區域經濟呈現出高水平的同質性,物流產業發展模式演變為網絡發展模式。近年來,特別是我國加入世界貿易組織以來,各種生產資料包括資金、技術、人力云集長江三角洲地區,隨著經濟的進一步發展,各城鎮之間的差距不斷縮小,特別是作為上海周邊地區的浙江省,經濟發展水平與上海相比差距并不是很大,屬于大體“勻質”的發展區域,這為區域物流網絡發展模式提供了必要的條件。在交通方面,長江三角洲地區具有發達便捷的交通網絡優勢,滬寧高速公路、滬杭高速公路與鐵路、寧杭高速交通體系、滬京高速鐵路以及沿海、沿江公路與鐵路運輸系統連成一體。在政策方面,國家及地方出臺了相關政策,為物流網絡發展提供了有力的保證,如2001年上海市制定的《上海市“十五”現代物流產業發展重點專項規劃》、2002年制定的《江蘇省現代物流業發展規劃》、2006年浙江省“十一五”期間制定的《浙江國際物流中心布局規劃》以及2010年5月24日國務院正式批準實施的《長江三角洲地區區域規劃》等,為區域物流網絡發展提供了新的契機。長江三角洲地區依托經濟的快速發展,經過增長極和點—軸發展模式后,其物流圈體系已經初步形成,具體包括:以上海為中心包括蘇州、無錫、南通、嘉興等城市的上海物流圈,以南京為中心包括鎮江、揚州、常州等城市的南京物流圈,以杭州為中心包括寧波、紹興等城市的杭州物流圈。上述物流圈分別以各中心城市為增長極,同時三大物流圈又以上海物流圈為增長極。總體上,長江三角洲地區已經形成了多中心、多層次的復合型物流網絡,網絡效應已經初步顯現。

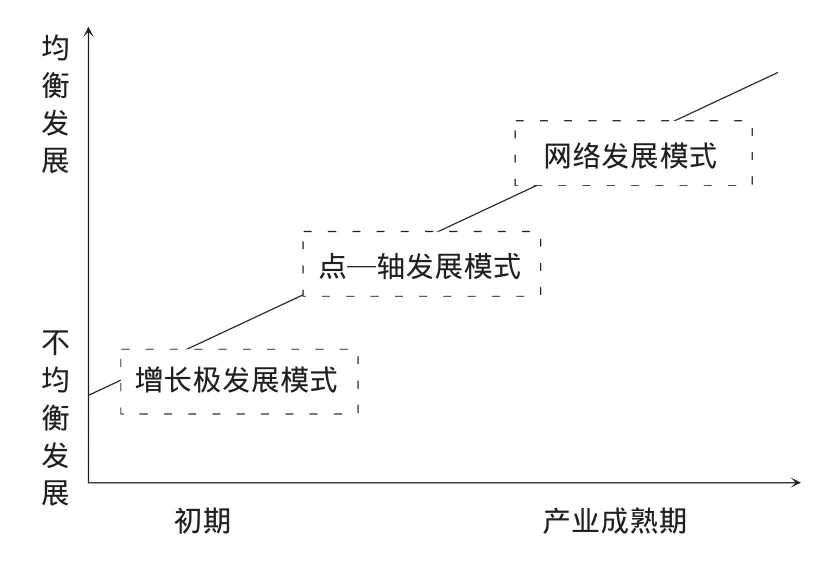

區域均衡發展是經濟發展的最終目標,初期的不均衡發展是區域最終均衡發展的方略。在區域經濟發展的不同階段,其物流發展模式也不盡相同。在區域經濟發展初期,物流產業發展適用增長極模式;經過一個階段后,區域內產業處于成熟期,物流產業適用網絡發展模式。網絡發展模式是物流產業發展的目的,點—軸發展模式是增長極發展模式向網絡發展模式演化過程中的一個過渡階段。具體發展歷程如圖1所示。

三、區域物流與區域經濟協調發展

區域經濟發展最終的目標是謀求整個區域資源的優化配置,以獲得最佳的綜合效益。因此,與區域經濟增長相適應的物流系統運作模式必須首先明確自己在特定區域中的產業配置方式和空間配置模式,充分體現區域物流資源在產業間及空間上優化配置的思想。[9]

1.區域物流資源的產業配置

具有競爭優勢的產業或產業群的形成是區域經濟發展的核心。因此,區域物流發展的過程,同時也是充分發揮區域優勢,形成具有競爭優勢的產業或產業群,并取得最佳綜合效益的過程。在區域物流發展規劃中,應結合區域經濟產業結構與產業規模,確定區域物流應作為區域主導產業、協作配套產業還是基礎性產業予以定位和發展。以區域特殊地理位置(如港口、區域物流中轉中心等)為基礎,承擔區域內外貨物中轉樞紐功能的物流活動,應把物流產業作為該區域的主導產業。在政策引導下,特定區域內集聚了大量同類或相互關聯的產業,這不僅要求所提供的物流具有供應鏈一體化能力,而且對物流綜合服務能力的要求也比較高,此時把物流產業定位為該區域的協作配套產業,其目的就在于協調主導產業生產運營,提高主導產業市場競爭力。[10]

2.區域物流資源的空間配置及功能

圖1 物流產業發展模式動態演化

區域經濟發展階段不同,其區域物流資源空間配置方式亦不同。一般說來,在區域經濟發展初期——不平衡發展階段,應采取增長極式的系統結構,其主要功能是服務區域內相關優勢產業,促使經濟要素在區域內集聚。在這個階段,依托區域內優勢產業合理規劃物流園區,建設并完善物流基礎設施,以此作為物流增長極,對周邊地區的資金、技術、市場、人力資源等產生吸引和集聚力,促使它們向中心區域集聚,加速中心區域發展。

在區域經濟發展中期——不平衡發展階段后期,產業生產規模擴大,區域經濟系統輸入輸出量增加,區域物流活動范圍和能力也相應擴大和提高,物流系統空間結構應采取點—軸式系統結構。其主要功能不僅是促使經濟要素集聚,而且是強化各類主導產業的輻射作用,帶動周邊地區發展。在這個階段,隨著產業的區間轉移,技術、人才、資本等生產要素流向低梯度區域,要結合產業區間轉移的區位和規模,對物流系統進行合理規劃,優先布局。[11]在重要的交通樞紐上規劃不同功能的物流園區,支撐本地區產業正常運營。同時,物流園區建設將進一步引發商流、資金流、信息流、技術流的集聚效應,促進交通運輸業、商貿業、金融業、信息業等多種產業的發展,進而促使區域經濟發展形成新的增長點,通過良好的集散條件,吸引物資進入到該區域,形成某一種或多種物資的交易中心,促進當地區域經濟發展。[12]

在區域經濟平衡發展階段,依托各城鎮已經建立起來的點—軸式等級體系及主導產業,從系統的角度出發,兼顧市場原則,統籌規劃,對區域產業結構進行有序調整,促進各區域協調發展,實現整個區域經濟的一體化。在這個階段,隨著區域貿易壁壘的撤除、合作關系的建立、區域間經濟互補性的增強,各城市間的貿易往來日益頻繁,物流作為維系各產業關系的紐帶,需要高效的區域物流體系為之服務,這有利于區域經濟的發展,其物流系統空間結構應采取網絡式系統結構。因此,必須對各城鎮物流產業定位與空間布局進行合理規劃,加強區域內物流樞紐城市、物流園區與交通主干線規劃的銜接,進一步優化區域交通運輸網絡規劃,構筑以綜合交通網絡系統為主的物流運輸平臺;加強城鎮間交通建設的協調和銜接,消除運輸市場壁壘,提高城鎮間物流運輸能力,適應區域內產業升級和周邊地區產業擴充、轉移及合作產生的大量運輸需求。最后,整合區域內物流資源,實現區域物流的合理化與物流整體效益的最優化。

從更大的區域范圍來講,由于各地區經濟發展現狀與發展條件存在差異,既有發達地區,也有不發達地區,既可采用一種開發模式,也可視情況以一種開發模式為主,與其他開發模式結合起來運用。

四、結論

本文在研究區域經濟發展理論基礎上,剖析區域物流內涵、發展趨勢及其與區域經濟發展的互動關系,查閱大量文獻,總結出了區域物流產業發展的三種模式:增長極發展模式、點—軸發展模式和網絡發展模式,指出了各發展模式之間的關系,最后從產業配置方式和空間配置模式的角度闡述了區域物流與區域經濟的協調發展。

*本文系江西省社會科學“十一五”規劃項目“基于區域發展戰略的區域物流發展模式與政策研究”(項目編號:08YJ16)的部分研究成果。

[1]鄒躍飛.武漢城市圈區域物流協調發展的政策支持研究[D].武漢:華中科技大學,2007:10-11.

[2]、[3]、[9]、[10]韓美貴.基于區域經濟發展的南京現代區域物流體系研究[D].西安:西安理工大學,2005:20-21、23.

[4]、[8]田青,鄭力,繆立新.物流產業經濟學[M].南京:南京大學出版社,2007:57-62.

[5]、[6]王靜.區域經濟發展中網絡開發戰略模式研究[J].陜西教育學院學報,2007(2):76-78.

[7]楊佩珍,張無畏,等.西部區域物流模式整合研究[J].商業時代,2005(21):19-20.

[11]殷軼.深圳市物流業與區域經濟協調發展關系研究[D].北京:北京交通大學,2007:14-18.

[12]趙習頻.基于區域經濟的區域物流體系研究[D].武漢:武漢理工大學,2003:20-26.

責任編輯:陳靜

Abstract:Regional economy and regional logistics will be interdependent with each other.The regional economy is the sum of different kinds of economic activities,including the logistic activities.And the level of regional economy development will determine the development pattern of regional logistics industry and the spatial structure of regional logistic system.With the changing from an imbalance regional economic development to a balanced one,the development pattern of regional logistic industry is also changing from Growth Pole or point-axis to a networked one.Among them,the network development pattern is the target of logistics industry development,while the point-axis development pattern is the middle stage of the changing from Growth Pole development pattern to network development pattern.So,in regional logistic development planning,we should determine the rational spatial distribution pattern for regional logistic resources according to the different stages of regional economic development.And with the consideration of regional economic industrial structure and scale,we should develop regional logistics in different ways according to if it is the leading industry,coordinate supporting industry or fundamental industry.

Key words:regional logistics;development patterns;regional economy

Primary Study on Overall Development Patterns of Regional Logistics Industry

SHUHui and ZHOUXi-deng

(Jiangxi University of Finance and Economics,Nanchang,Jiangxi330013,China)

F250

A

1007-8266(2010)09-0022-04

舒輝(1961-),男,江西省于都縣人,經濟學博士,江西財經大學產業集群與企業發展研究中心、工商管理學院教授,博士生導師,主要研究方向為標準化與質量管理、物流管理、技術創新和項目可行性研究;周熙登(1983-),男,四川省達州市人,江西財經大學信息管理學院博士生,主要研究方向為區域物流。