高校圖書館知識傳播效能研究

張曉芳

(渤海大學圖書館,遼寧 錦州 121000)

近幾年,許多學者開始嘗試從知識轉移的角度研究圖書館活動,形成了一系列研究熱點[1,2]。例如:馬恒通提出收集并傳播知識是建設圖書館的初衷,是圖書館的歷史使命,是基于文獻客觀知識轉化和語言客觀知識轉化而進行的[3],并指出圖書館學的研究對象是館藏的知識傳播,以及其內容體系與知識傳播論的重要意義[4];孫玉英和劉艷惠探討了圖書館與知識創新、知識傳播的相互關系,以及圖書館在知識傳播中如何力求創新等問題[5];周九常在對圖書館知識共享體系構成要素的研究基礎上,提出了基于單一型圖書館和聯合型圖書館的知識共享實現模式[6];徐愷英等人提出以學科為基礎,依靠高校的資源和人力優勢,構建高校圖書館學科知識服務模式[7]。

在這些研究成果的基礎之上,筆者探討了知識傳播的基本內涵,從而提出了高校圖書館知識傳播效能的六維度考察方法,并針對目前一些高校圖書館存在的問題提出了提高知識傳播效率的理論、方法、策略和主張,與上述研究成果相比也許更具優勢。

1 知識傳播的基本內涵

知識是人類通過勞動創造出來的精神產物,是人類對客觀世界的深刻理解,是描述客觀世界的抽象概念體系,是傳承人類認識客觀世界的途徑。

知識傳播是指知識通過各種媒介在不同人群中的廣泛散布,從而實現知識的流動、傳遞和普及。

首先,知識是人類精神的產物,每一個具體的知識最小組成部分都印著人類主觀認識的烙印。因此,知識傳播是人類精神層面的交流,是人類思想的碰撞。這決定了知識傳播具有如下規律:第一,知識不會因為傳播而產生消耗;第二,知識在接收群體內心世界中的重新建構才是一個知識傳播過程的終點;第三,人類的幻想、想象、靈感、直覺、欲望、動機、信仰、習慣、情感、意志等非理性因素通過影響人類思維活動而對知識傳播發揮著重要的控制與調節作用。

其次,知識傳播的方式隨著人類社會的發展而發展。例如:在史前社會的中前期,人類采用動作、表情、吼叫、語言、象形文字等方式傳播以狩獵為主的生存知識。在史前社會的中后期,出現了以古歐洲的“溫察文化”、中國的“仰韶文化”和“古蘇梅爾人文化”等為代表的象形文字傳播方式。在奴隸社會的中前期,人類開始在龜甲、獸骨和陶器等上面刻畫文記性質符號體系傳播各種社會知識,其中以中國的甲骨文、巴比倫人的楔形文字、埃及人的圣書文字和中美洲的瑪雅文字為代表。在奴隸社會的中后期,出現了以埃及胡夫時期的文檔館、阿門霍特普四世的皇宮圖書館、古巴比倫和古希臘神廟的藏書館以及中國西周時期的盟府為代表的雛形圖書館。在封建社會時期,人類開始采用各種印刷技術。在現代,人類開始采用電子信號以及光信號記錄、處理、傳播信息與知識,出現了廣播、電視、電影、計算機、網絡媒體等知識傳播方式。

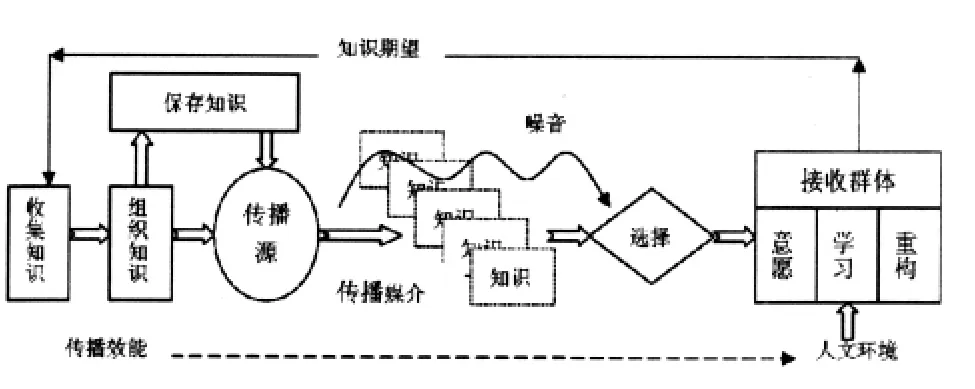

同時,根據傳播學理論,一個完整的知識傳播過程至少包括傳播源、傳播媒介和接收群體3個組成因素。就高校圖書館而言,該3個組成因素又包含了收集知識、組織知識、保存知識、選擇知識、傳播噪音處理、知識期望信息反饋、人文環境等環節,如圖1所示。其中,傳播源是指知識廣泛散布的源頭,是知識傳播過程中的泵浦性元器件。傳播媒介是指知識從傳播源到達接收群體之前所經歷的人和事物,是傳播源與接收群體之間的聯系紐帶,是知識傳遞過程中的傳輸通道。傳播噪音是指知識在傳播過程當中所攙雜的干擾因素。人文環境是指接收群體與知識傳播組織機構的互動氛圍以及知識傳播組織機構通過場館與服務所表達的人文情懷,是接收群體接收知識的外部環境。

圖1 知識傳播過程模型

最后,知識是一個具有明確使用價值的存在。其使用價值主要體現在3個方面:第一個方面是人類通過學習知識從而提高個體的素質;第二個方面是通過指導生產實踐從而提高勞動生產率[8];第三個方面是傳承人類對客觀世界的認識。因此,知識傳播的最終目的是促進人類個體素質的成長、提高勞動生產率和保證人類文化與認識的薪火傳承。

2 知識傳播效能的六維度考察方法

知識傳播效能是指衡量一個主體實現知識傳播目標、完成知識傳播任務、開展知識傳播活動的品質、效率與潛力的綜合性指標。就高校圖書館而言,它可以通過如下6個維度進行考察:

2.1 方向維度,即知識傳播活動所體現的社會價值觀與所追求的目標體系

社會價值觀對人類活動的影響是一種普遍性約束,不存在沒有社會價值取向的人類活動。而知識傳播的本質是人類散布與獲取知識的活動,也必然受社會價值觀約束。一方面,組織機構先按照社會價值觀的約束與指導制定知識傳播的目標體系,然后按照目標體系所指引的方向和社會期望進行知識傳播,從而促進知識接收群體按照社會所期望的價值取向進行成長。另一方面,接收群體先按照自我內心世界的價值取向與社會價值觀約束形成知識獲取意愿,然后按照獲取意愿進行知識選擇,最后通過學習活動使所選擇的知識在自我內心世界中進行重新建構。并且知識傳播行為只有在正確的社會價值觀和知識傳播理論的指引下,為了實現正確的目標體系而進行活動,才能取得良好的傳播效果,才能不斷提高傳播效能,這是知識傳播的方向性問題。

2.2 質量維度,即知識傳播的一種內在規定性

它是描述知識傳播“信號”強弱的指標,是判斷知識傳播層次的標準,它可以通過傳播源、傳播噪音、傳播媒介、知識包等方面進行定性評價。一方面,度量知識傳播質量是發現各個傳播環節缺陷、區別知識傳播層次、制定方針政策和理論創造的依據。另一方面,提高知識傳播質量是知識傳播系統升級、知識傳播矛盾的有效解決和知識持續傳播的必由之路。

2.3 效率維度,即知識傳播成果與投入的比值

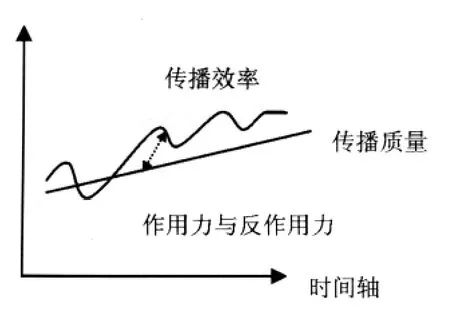

知識傳播成果主要表現為被接收群體內心世界重新建構的知識數量。投入主要是指保障知識傳播持續穩定運行的資金、以設備與場館等形式存在的有形資產和以組織文化存在的無形資產。傳播效率是以傳播質量為基礎的衡量知識傳播短期效果的量化指標,如圖2所示。一方面,傳播效率圍繞傳播質量進行變化。從短期來看,由于環境適應和技術調整的滯后性,傳播效率會產生暫時的高峰與低谷。從中長期來看,傳播效率的總變化趨勢與傳播質量保持一致,受傳播質量約束。另一方面,傳播效率的變化是傳播質量的反映,對傳播質量存在反作用力。也就是說,傳播效率趨勢的持續性單調變化將會促使傳播質量按照相同的單調性進行變化。

圖2 傳播效率與傳播質量關系模型

2.4 內容維度,即知識包內部所包含的實質或意義

它是傳播者向接收群體傳遞思想、情感、觀念、經驗、方法的媒介。一方面,對于接收群體來說,不同內容的知識被接收的程度具有明顯的差異性。只有那些是接收群體所期望的并與接收群體內心世界中的知識結構相匹配的內容才能被有效接收。對于傳播者來說,所傳播的內容不僅要迎合接收群體的期望,還要接受社會價值觀的約束。另一方面,內容是傳播與接收的實體,是傳播源結構的體現。內容的豐度決定了接收群體的結構和規模。

2.5 發展維度,即知識傳播由小到大、由簡單到復雜、由低級到高級的變化軌跡

它是一個度量知識傳播潛力的指標。一方面,當對知識傳播效能進行刻畫時,不僅要反映傳播系統當前時刻的狀態,還要通過歷史狀態的比較預報傳播系統下一時刻的可能狀態;不僅要重視當前時刻的傳播能力,更要重視傳播能力的變化速度,以及傳播系統潛力的挖掘。另一方面,知識傳播系統的發展是具有前進性的運動。它不僅是數量的增加,更是知識傳播結構的改變和優化,以及傳播質量的改善和提高。它的本質是創新。只有通過增強意識創新、理論創新、制度創新、科技創新才能切實地促進知識傳播效能長時期的持續性提高。

2.6 方法維度,即解決知識傳播問題的具體辦法、途徑和程序

一方面,任何問題的解決都存在一個方法的問題,好的方法有助于問題的解決,能起到事半功倍的效果。不好的方法將阻礙或延緩問題的解決,導致事倍功半。因此,知識傳播也同樣存在一個方法的問題。另一方面,方法是知識傳播系統競爭性的反映。方法與傳播系統相匹配意味著該系統具有廣泛散布知識的潛力。因此,改善知識傳播方法是評價傳播效能的一個重要維度。

3 提高知識傳播效能的策略

3.1 問題的提出

圖書館作為人類知識的重要存取中心,具有“積聚”與“傳播”知識的功能,而“傳播知識”,應是圖書館更為重要的功能之一。為此,大多數高校圖書館在理念上、設施設備上、館藏上以及服務上都進行了相應的調整,并取得一些喜人的成果,高校圖書館在學校的地位及用戶心目中的地位得以整體上升。但是通過筆者的調查與了解,一些高校圖書館在“傳播知識”效能上卻仍有許多不盡如人意之處。其一,對高階知識的傳播比較薄弱。高校圖書館所傳播的知識主要是以文獻載體(含紙質文獻和電子文獻)為主的顯性知識,隱性知識和情感知識無論在傳播意識、傳播理論、傳播方法和傳播內容等方面都比較薄弱,沒有形成一個穩定有效的高階知識傳播源,缺少高階知識傳播氛圍,高校圖書館開展學術報告、系列講座等學術交流活動相對較少。其二,人員素質參差不齊,必然造成服務水平的高低不一,致使不能很好地為讀者提供深度服務,使知識在傳播效能上受到制約。其三,工作人員科研意識淡薄,館內無良好的科研氣氛,不能以科研促服務,評職成為圖書館科研數量及水平的晴雨表。究其原因,即大多數高校圖書館的職稱評定制度存在弊端,評職主要還是依據工作人員所發表的學術論文數量。而工作人員一旦獲得了高級職稱,研究工作或研究成果則迅速減少,“職稱論文”這種現象嚴重影響了圖書館科研工作的發展,進一步影響了圖書館員個體隱性知識的傳播。因此針對這些高校圖書館存在的問題,筆者提出了提高知識傳播效能的策略。

3.2 解決策略

①精兵瘦身策略。所謂精兵是指通過引進和培養等方式打造一批高水平、高素質的人才,從而促進圖書館服務水平的提高,促進知識的傳播。所謂瘦身是指通過提高電子文獻與紙質文獻的分配比例來調控紙質文獻的增長速度,并通過對那些老化的文獻資源進行分級淘汰以提高流通書庫(含期刊庫)的文獻資源品質。例如:通過參與電子期刊的開放與公益存取大比例地縮減紙質期刊的訂購量;通過淘汰應試習題集類文獻來提高經典著作的比重。

②強聯盟策略。所謂強聯盟策略是指通過強化資源統籌管理從而實現館際間的協作、整合、共享以及知識在館際間的無障礙傳播。具體來說,主要就是把文獻資源建設、組織學術交流活動、制定行業標準與制度的管理權從高校中剝離出來,并由聯盟委員會行使其職能。這樣就可以通過聯盟委員會的統籌管理,從而避免館際間的重復建設和資源浪費。例如:在聯盟內只建設一個可以共享的樣本典藏庫,避免館際間樣本典藏庫的重復建設;通過聯盟內文獻資源的定期輪流互換,豐富知識傳播內容;通過加強聯盟內學術交流活動實現隱性知識的傳播。總之,目前高校圖書館間存在很多可以相互協作與共享的領域,并且物流與技術手段的快速發展也為這種館際間的強聯盟提供了有效的支持。打破館際間壁壘、提高資源共享程度、實現知識跨館傳播將是圖書館未來發展的必然趨勢[9,10]。

③學科館員策略。讀者的自然狀況、心理興趣、研究方向、學習內容、借閱記錄以及社會學術發展等背景信息可以在一定程度上反映讀者的借閱行為。也就是說,通過挖掘讀者背景信息可以發現和預報讀者即將發生的、潛在的借閱需求和借閱興趣。并且,讀者有很多時候不能清楚了解自身的借閱情況,對自己的借閱需求以及社會學術發展情況處在一種模糊的了解狀態,特別是本科學生的學習[11]。這種情況阻礙了讀者的發展以及高校圖書館的知識傳播。而實踐證明,通過學科館員的工作和知識智能推送是解決該問題的有效方法,即通過對具體學科與學校現狀的研究,由專業的研究性館員向讀者群體推薦或提供經過精細篩選的個性化知識包。雖然一些高校圖書館的學科館員制度開展比較早,工作質量也相對較高。但是,目前的學科館員工作基本上只是對一些博士和教授開展,普通教師和學生則不在工作范圍之內。因此,無論是工作覆蓋范圍,還是傳播潛力都有繼續提高的空間。

4 結論

20世紀80年代,計算機、網絡和通信等技術開始得到了廣泛應用和發展。這不僅迅速降低了高校圖書館大部分工作的復雜度與勞動強度,還直接促使高校圖書館產生了廣泛的質變,從而導致對高校圖書館認識的變革。時至今日,從知識傳播效能的角度考察高校圖書館活動是一個比較新穎的研究方向。高校圖書館應積極應對這種變革,特別是我國高校圖書館更應該在這種變革中打破館際間的壁壘、提高資源共享程度、強化知識智能推送能力、實現知識跨館傳播以及進行廣泛的精兵瘦身。有關這方面的廣泛調查與實證分析以及知識傳播效能指標體系的量化標準將是今后研究的重點。

[1] 賴茂生,王琳,李宇寧.情報學前沿領域的調查與分析[J].圖書情報工作,2008(3):6-10.

[2] 賴茂生等.情報學前沿領域的確定與討論[J].圖書情報工作,2008(3):15-18.

[3] 馬恒通.圖書館知識傳播論綱[J].中國圖書館學報,2007(6):34-37.

[4]馬恒通.知識傳播論——圖書館學研究對象新探[J].圖書館,2007(1):15-21.

[5] 孫玉英,劉艷惠.論圖書館知識傳播與知識創新[J].情報資料工作,2007(2):84-85.

[6] 周九常.圖書館知識共享體系的基本架構和實現模式[J].圖書情報工作,2007(6):62-65.

[7] 徐愷英,劉佳,班孝林.高校圖書館學科化知識服務模式研究[J].圖書情報工作,2007(3):14-17.

[8] Nonaka I..A dynamic theory of organizational knowledge creation.Organizational Science,1994(1):14-37.

[9] 周九常.圖書館聯盟知識轉移障礙及其消除[J].中國圖書館學報,2008(2):65-68.

[10][美]馬迪娜,[美]曾程雙修.圖書館館際間的合作:全球性進展[J].中國圖書館學報,2008(1):5-12.

[11] 孫浩.關于高校圖書館中的知識管理[J].情報資料工作,2006(1):27-29,37.