四川地震災后生態低碳均衡的統籌重建模式*

徐玖平 何 源

(四川大學低碳技術與經濟工程研究中心,四川成都 610064)

四川地震災后生態低碳均衡的統籌重建模式*

徐玖平 何 源

(四川大學低碳技術與經濟工程研究中心,四川成都 610064)

5.12汶川大地震破壞了四川的森林、草地、農田和濕地等生態要素,災區的氣候、山體、水體、森林等環境參量受地震影響發生了變化,生態系統表現出高碳不均衡特征。為了解決生態系統高碳化,本文采用系統均衡理論,從災區生態實際狀況出發,歸納出災后生態系統整體特征——熵值增大化、結構高碳化、生態復雜化、系統巨量化;針對震后生態系統結構表現出的高碳化,通過對生態碳循環規律的深入研究,提出生態碳循環均衡概念,構建出災后生態低碳均衡結構;運用統籌思想,兼顧自然生態系統和人工生態系統碳循環的不同特點,以自然生態的增匯和人工生態的減源作為實踐方向,建立災后生態重建的運行模式;從生態城市、生態工業、生態農業三個維度實施災后低碳重建工程,并提出在災區實施低碳政策、實現低碳生產、構建碳匯基地、建立碳匯市場等相關建議,保障災后生態恢復與人類社會重建的可持續協調發展。

地震災害;生態系統;低碳均衡;重建模式;統籌

5.12汶川大地震給四川生態系統造成了巨大破壞。大面積的崩塌、滑坡和泥石流,形成堰塞湖,大面積地表覆蓋被摧毀,動植物生存環境被破壞。地震間接影響氣候環境。地震及由其造成的次生災害毀壞作為碳循環中重要組成部分的植被,造成災區CO2吸收能力下降,碳循環失衡。地震中死亡的大量動植物殘體在腐敗過程中,滋生大量生態流行病蟲害,比如炭疽、瘧疾、鼠疫等等,排放出大量CO2,生態均衡被打破。地震成為自然災害中對生態系統結構和功能破壞最強烈的災害類型之一。在全球氣候劇烈變化的大背景下,加上頻繁的地震災害,生態的健康發展成為了全球越來越關注的問題。特別是汶川大地震,對長江中上游地區生態造成了巨大破壞。本文將針對汶川地震生態結構表現出的高碳化問題,運用生態碳循環理論,采用統籌方法,構建災后生態低碳均衡模式,通過實施生態重建工程,實現災區生態系統的低碳化目標。

1 災區生態系統的結構特征

1.1 生態要素系統

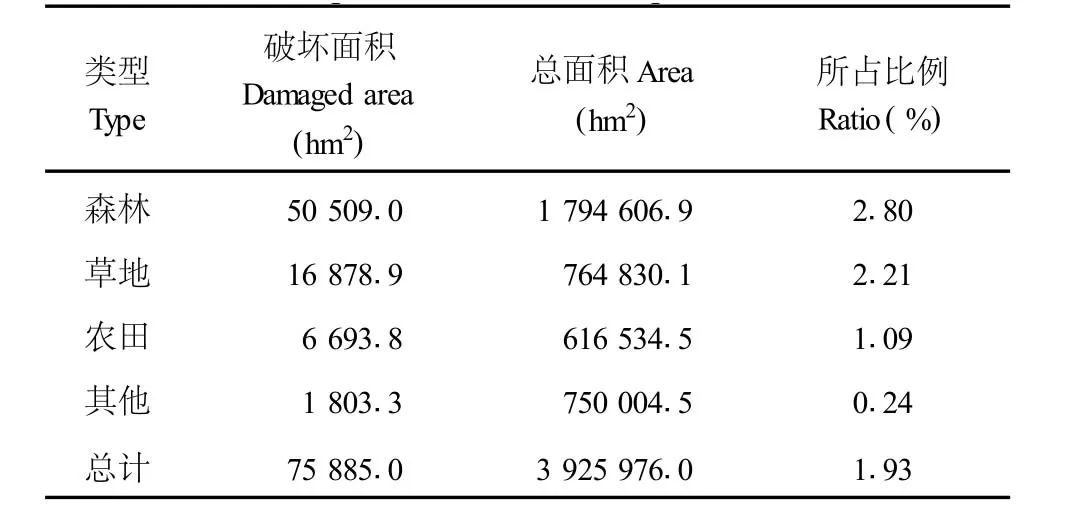

中國環境科學研究院對汶川、安縣、綿竹、彭州、什邡、北川、都江堰、茂縣、平武、青川、文縣、理縣、江油、崇慶等14個重災縣的遙感數據顯示了汶川地震對森林生態系統、草地生態系統、農田生態系統和其他生態系統造成了大面積的破壞[1](見表1)。

1.1.1 森林生態系統

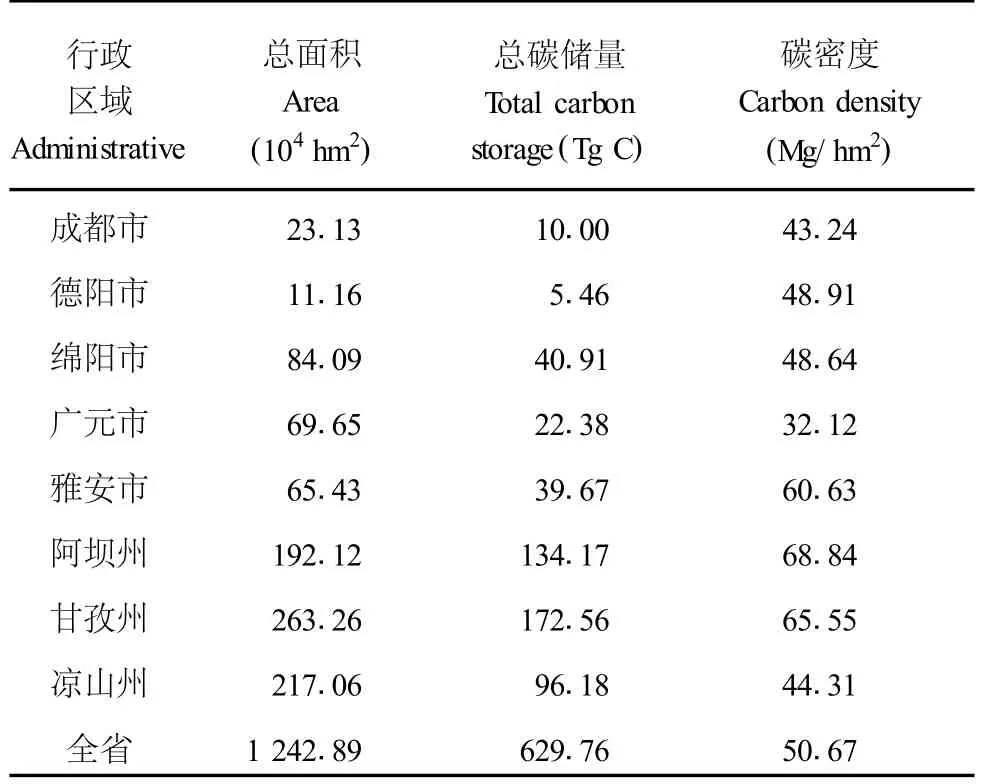

汶川災區森林資源豐富,植被種類多樣:該地震帶南端的云南省有“植物王國”和“植物區系的搖籃”之稱;四川的被子植物、蕨類植物種類數量居全國第二,裸子植物數量居全國第一。與其他植被組成相比,由于樹木生活周期較長,形體更大,在時間和空間上均占有較大的生態位置,具有較高的碳貯存密度,能夠長期和大量地影響大氣碳庫,因此森林生態系統在全球碳循環與碳蓄積過程中起著不可替代的重要調控作用。汶川大地震使四川林業受損嚴重(見表2),全省林地損毀493萬畝,受損林木蓄積1 947萬m3,森林覆蓋率下降0.5%。

表1 汶川地震造成的重災縣生態系統受損面積Tab.1 Ecosystem damage area in hardest-hit counties post-Wenchuan earthquake

表2 四川受災縣域森林總面積、總碳儲量和碳密度Tab.2 Forest area otal carbon storagecarbon density in affected counties in Sichuan

1.1.2 草地生態系統

四川草地面積約為0.2億hm2,占全省幅員面積的42.0%,是四川省綠色植被生態環境中面積最大的生態系統。四川草地主要分布在西部少數民族地區和盆地四周邊遠山區,其中80%以上分布在甘孜、阿壩、涼山三州。四川草地分布區正是汶川大地震主要區域。草地植被固定了大氣中相當大一部分CO2,對調節全球氣候發揮重大作用。草地生態系統地上碳庫不明顯,其碳儲量絕大部分集中在土壤中。地表土層的破壞將會摧毀草地的根系系統,會導致土壤中有機碳的大量釋放。地震是影響內陸草原土壤碳儲量最為劇烈的自然活動因素。汶川地震造成的滑坡分布區域面積約48 678 km2,滑坡總面積711.8 km2[2]。大面積滑坡破壞草地的根系系統,使原來固定在草被中的碳素全部釋放到大氣中;滑坡破壞了原來的土壤結構,使土壤中的有機質充分暴露在空氣中,促進了土壤呼吸作用,加速了土壤有機質的分解。

1.1.3 農田生態系統

受災地區共有農田20 504 km2,其中旱地11 018 km2,水田9 486 km2。由于災區農田總面積70.23%分布于東南部的平原區,因此本次地震對農田的破壞不大。直接損毀農田33.59 km2,其中旱地損毀28.94 km2,占損毀農田面積的86.16%,水田損毀4.65 km2,占損毀農田面積的13.84%。受損農田主要分布于西部山區,其中北川縣和平武縣農田損毀比較嚴重,農田損毀面積占了災區損毀農田的70%[3]。農田生態系統中的碳庫是全球碳庫中最活躍的部分,是在人類活動干擾下的生態系統碳流動過程。農作物通過光合作用固定大氣中的CO2,一部分合成有機質,以食物、飼料等形式存在于植物體內,然后通過人和動物的消耗排放到大氣中;一部分成為工業原料儲存起來;還有一部分直接用于植物的呼吸消耗、殘體腐爛分解釋放CO2到大氣中,形成農田生態系統的碳循環過程。

1.1.4 濕地生態系統

四川濕地總面積42 089.57 km2,占全省土地面積的8.7%。四川省大于1 km2自然濕地主要分布在四川西部,面積20 518.22 km2,占全省濕地總面積48.78%,是本次地震的主災區。四川濕地植物主要以草本植物為主,兼有灌木和喬木,共有68科150屬299種;濕地動物主要包括122種鳥類,224種魚類,12種獸類,36種兩棲類,15種爬行類。濕地是地球上生物產量最高、生物多樣性最為豐富的自然生態系統之一,是生物多樣性的特殊棲息地,是重要的碳匯,被破壞的濕地會釋放大量的CO2等溫室氣體。濕地生態是生態系統的重要組成部分,也是自然碳循環中的重要組成部分。

1.2 生態環境參量

災區地形地貌復雜,山高谷深,是眾多河流的發源地或上游區。地震引起地質滑坡、泥石流增加,泥沙與礫石滑入河流,淤塞河道水庫,抬高河床,破壞水體與水庫容量,削弱區域防洪能力。災區氣候環境復雜、山體滑坡規模大、水體存在隱患、森林破壞嚴重,對生態環境造成嚴重影響。

1.2.1 氣候參量

在全球的陸地氣候環境中,除典型的赤道雨林氣候和極地冰蓋氣候外,受緯度帶譜和垂直帶譜影響,該地震帶上涵蓋了多種氣候類型:暖溫帶季風森林草原氣候,暖溫帶季風半旱生落葉闊葉林氣候,北亞熱帶季風落葉常綠闊葉林氣候,高原高山寒溫帶氣候,中亞熱帶季風常綠闊葉林氣候,高原高山亞熱帶季風氣候等等,構成了復雜多變的獨特氣候環境。

1.2.2 山體參量

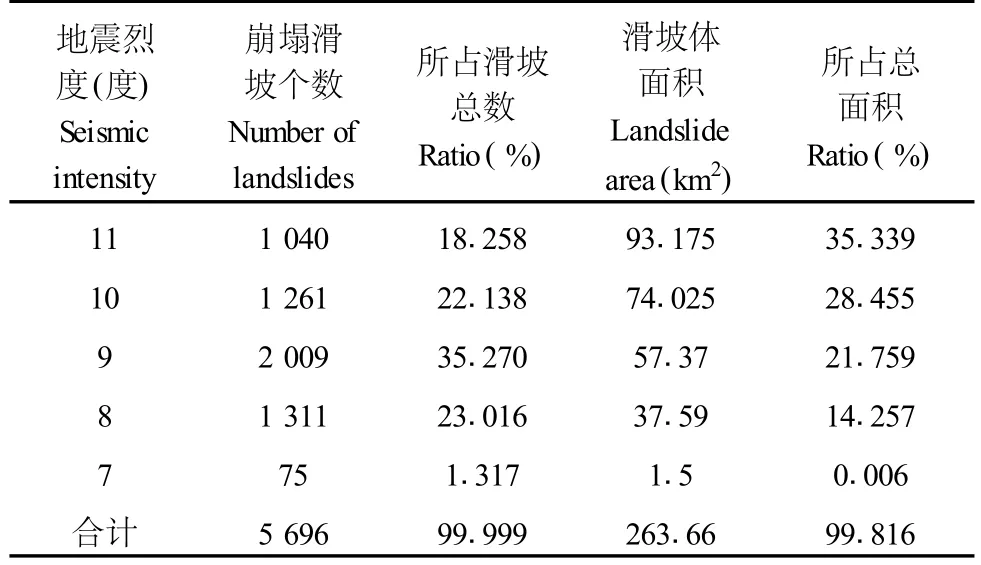

汶川大地震誘發的大規模滑坡受地震烈度、地形結構、土質及構造運動等多方面因素的影響,使得四川、陜西和甘肅山區發生大面積山體滑坡。表3顯示,地震烈度越高,造成滑坡體面積越大,但滑坡個數卻不是最多;地震烈度在9度時,造成的崩塌滑坡個數最多,占整個滑坡總數的三分之一以上。地震重災區汶川縣境內產生滑坡體206.5 km2,151.08 km2林地、16.13 km2草地、5.11 km2耕地遭破壞,崩塌的滑坡體填充的河流面積3.45 km2,各類生態系統服務總價值損失22 646萬元[4]。

表3 不同地震烈度區崩塌滑坡泥石流分布數量表[5]Tab.3 Distribution of collapse,landslide and debrisflow in different seismic intensity area

1.2.3 水體參量

汶川大地震產生近200個堰塞湖,較大的有35個,其中33個在四川。從短期來看,3-5年的時間里,這些堰塞湖不穩定,余震、雨季都有可能造成潰堤,對生態帶來次生災害。地震造成398座水庫出現險情,庫堤開裂受損,附屬設施受到破壞,水庫排水不暢;山崩和大量泥石傾瀉到低洼地區的水庫中,抬高水庫的水位,考驗堤壩承受能力。地震引發放射性元素活躍性增強、重金屬分布被打破以及化工原料泄露等事件,徑流、湖泊水體質量受影響。

1.2.4 森林參量

森林具有二重性:當森林發揮穩固水土資源、調節氣候的功能時,森林屬于環境系統要素之一;當森林特指林木,作為食物鏈上的生產者時,森林屬于生態系統要素之一。5.12地震使受災區森林植被毀損嚴重,不少地方昔日青山如今滿目瘡痍。據四川省林業廳統計,地震造成四川地區泥石流堆積災害跡地達343萬畝,堆積量達42.96億m3,森林水源涵養功能降低30.24億t,水土流失潛在條件將使進入長江的泥沙達到10.74億m3;森林碳匯儲備能力每年損失78.1萬t,損失價值2.5億元,森林釋放氧氣能力降低67.38萬t,損失價值2.7億元。

1.3 生態系統整體特征

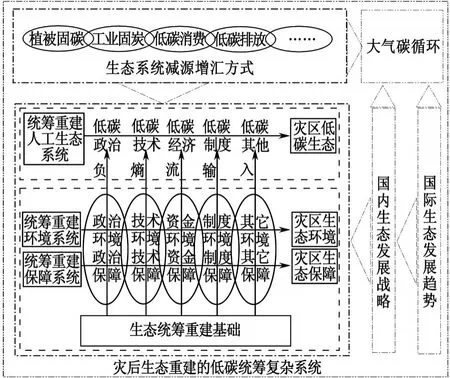

災區生態系統要素和生態環境遭到巨大的破壞,在災區開展生態系統恢復重建,需要結合國際生態發展趨勢和國內生態發展戰略。這是一項規模宏大的生態重建工程,涉及到自然生態和人工生態,包括災后恢復的保障系統、環境系統等各個子系統。因此,災區生態系統是與國內外發展環境息息相關的開放復雜巨系統[6],其主要特征表現為涌現性、開放性、復雜性、巨量性,如圖1所示。

1.3.1 余震不斷,熵值增大化

圖1 生態均衡重建低碳耦合結構Fig.1 The ecological balance reconstruction of a low-carbon coupling structure

汶川大地震受災面積大,受災情況嚴重,受災地區地形復雜、山體植被損毀嚴重、水資源受污染、農耕田大面積破壞等復雜的情況,導致生態恢復過程中不斷涌現新的問題。余震不斷,土壤中存貯的CO2被釋放出來;山體、植被、水資源被反復破壞,泥石流掩埋了大量生命體,這些生命體在分解過程中向大氣釋放出大量溫室氣體。自然生態的碳平衡在余震中不斷被破壞,新的平衡重建過程必然伴隨人類使用大量石化能源,對災區進行能量的輸入,造成碳排放增加。這些不斷涌現的新問題,打破了生態系統碳循環的有序性,系統內混亂程度加大,熵值增大。要克服熵值增大,就要以生態低碳為目標重建災區碳循環模式,減少系統熵值,實現整個生態系統有序化。

1.3.2 環境開放,結構高碳化

生態系統不斷地與其所處環境發生物質-能量-信息交換,體現了系統的開放性。地震釋放出地質深處大量有害氣體,增加了大氣中高碳氣體總量[7];地震損毀大片地表植被,削弱了災區植被固碳能力;重建資金主要投向城鄉住房、公共設施、基礎設施和重大產業重建,對林木、草地等植被的重建資金投入不足。災后人類生產和生活快速恢復,但自然生態系統恢復緩慢,災區人工生態系統和自然生態系統失衡,生態結構高碳化。災后生態恢復,應該以人工生態高碳結構調整為主,發展高技術、低能耗的產業,使用可再生能源及太陽能、風能、核能等新能源,宣傳低碳生活,鼓勵低碳消費,構建生態系統的低碳結構。1.3.3 物種多樣,生態復雜化

災區地勢上屬青藏高原邊緣昆侖山-祁連山-龍門山-大涼山向海拔1 000-2 000的中級臺階四川盆地的垂直過渡區,其物種多樣,生態豐富:植物種類占全國的85%,滇北、川西有大量原始森林;動物種類多達1 000種以上,其中獸類近200種,占全國的1/2,鳥類776種,占全國的66%,爬行類和兩棲類有600多種,魚類200余種。地震后,動物行為方式是否發生轉變,物種基因是否發生突變,食物鏈是否發生改變,物種生存環境是否發生變化等等不確定性,使災區生態變得更加復雜化。因此,生態重建要對災后生態具體情況展開調查,并進行定性定量分析,如受災地區的巖石、土壤、空氣質量、水質等多方相互作用的自然環境分析,植物群落、動物群落以及人類社會震后的相互關系分析等等。這些錯綜復雜的關系需要在災后恢復中妥善處理,重新確立生態均衡關系,避免災后生態系統失衡。

1.3.4 對象太多,系統巨量化

災后生態重建的低碳統籌復雜巨系統包括自然環境、生物群落和人類社會三個子系統,而各子系統又包括其各自的子系統。其中,自然環境子系統包括水、空氣、巖石、無機鹽和有機質;生物群落子系統涉及植物群落和動物群落;人類社會子系統包括低碳農業系統、低碳經濟系統、低碳制度系統、低碳文化系統等等。可見,這一系統是一個具有很高維度的復雜巨系統。面對這樣的復雜巨系統,應該按照統籌方法,對災后生態系統的巨量性化繁為簡,以簡馭繁,實現生態系統整體協調發展。

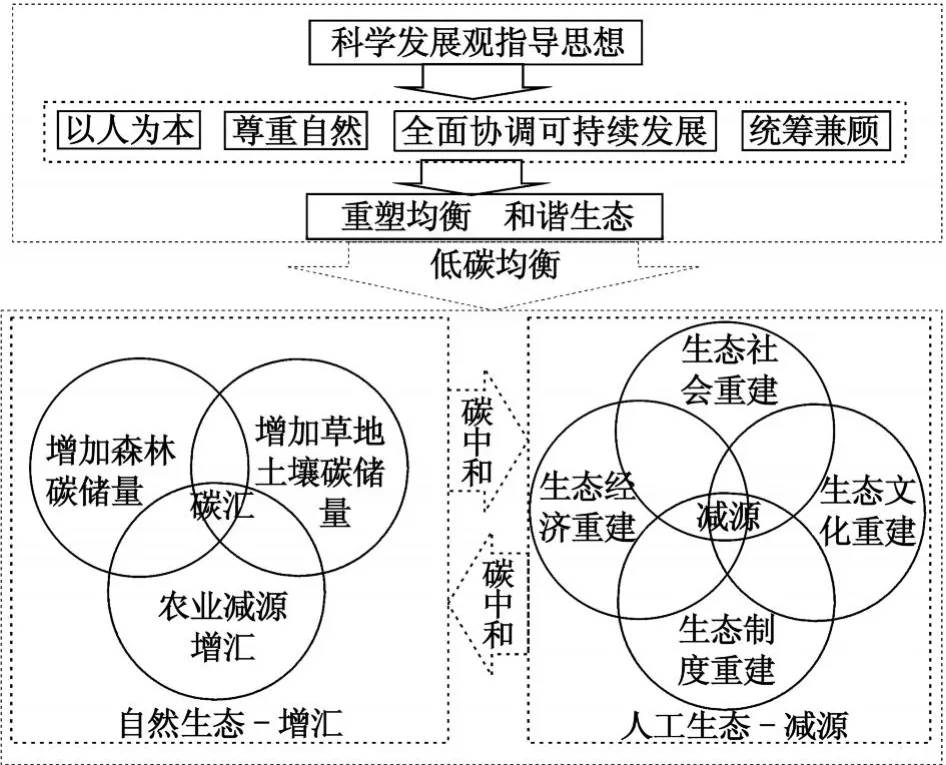

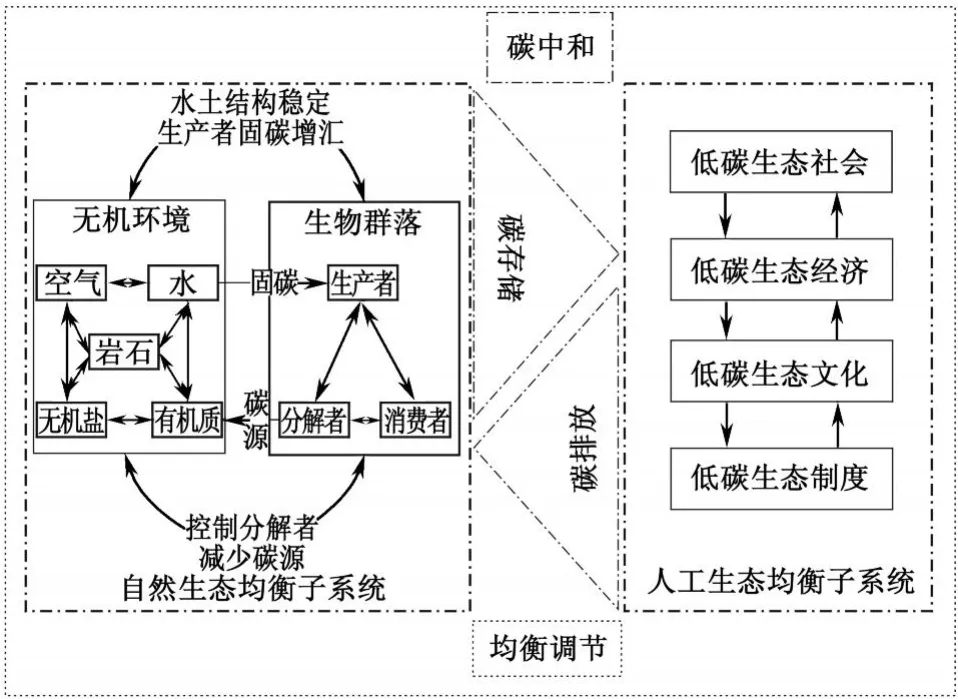

2 災區生態重建的模式框架

災后生態重建,是面對結構遭到重創的生態系統,按照生態碳循環理論實施的一項以建設低碳均衡結構為目標的生態重建工程。在災區開展生態重建低碳工程,比在其他地區打破原有生態系統再重建低碳生態更節約成本。這項系統工程涉及到災區生態的各個層次,需要按照統一的指導思想,遵循生態碳循環的規律,在多方協調與合作的基礎上建立生態低碳均衡結構[8]。如圖2所示。

圖2 生態工程的低碳均衡重建模式框架Fig.2 Low-carbon equilibrium reconstruction framework of ecological engineering

2.1 統籌思想

低碳重建作為一種新型的、特殊的恢復方式,就是在災后重建的實踐中運用低碳均衡理論組織生態重建,實現生態恢復的低碳發展模式。這一創造性的重建模式,必須基于綜合集成與統籌優選的思想,對災后生態系統進行統籌恢復重建,尋找新均衡,實現災區生態從簡單恢復提升為科學發展式修復重建。災后生態重建,是以科學發展觀為指導思想,以人為本,尊重自然為原則,全面協調可持續發展為目的,統籌兼顧為方法,對災區脆弱的生態系統重塑均衡,建設和諧生態。低碳統籌模式從自然生態和人工生態兩個維度展開,針對自然生態和人工生態碳循環的不同特點,以自然生態的增匯和人工生態的減源作為實踐方向,以尊重自然、保護生態為前提,在災區發展典型的生態統籌重建模式。基于生態碳循環的觀點,從碳源和碳匯兩個角度入手,通過自然生態和人工生態的碳中和,實現低碳均衡。碳中和的實現有兩個基本途徑,一是在源上的替代、減少、提高效率,二是在匯處的吸納、中和、末端處理。碳源處理,一般是通過能源結構調整、產業結構調整和技術創新來實現的,而碳匯則更多依靠制度手段,如制訂優惠政策,鼓勵植樹造林和退耕還林,是生物固碳、擴大碳匯、減緩溫室效應,減少CO2排放最經濟和最有效的途徑之一。

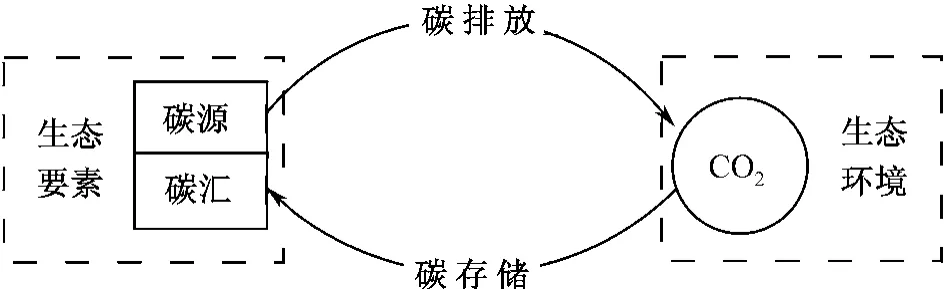

2.2 生態循環

生態碳循環是生物地球化學循環中重要的組成部分,認清楚這種循環規律,并改善生態碳循環,將有利于解決生態高碳化問題,建立生態均衡結構。生態碳循環過程中形成了許多CO2、CH4和NxO構成的碳源和碳匯。碳源對應碳排放過程,碳匯對應碳存儲過程。碳存儲和碳排放是兩個具有相反運動方向的過程,構成封閉的碳循環。如圖3所示。通過對碳存儲和碳排放過程的人工干預,可以改變碳存儲和碳排放的速度,從而影響作為環境參量的大氣CO2混合比例。

圖3 碳循環示意圖Fig.3 Carbon cycle diagram

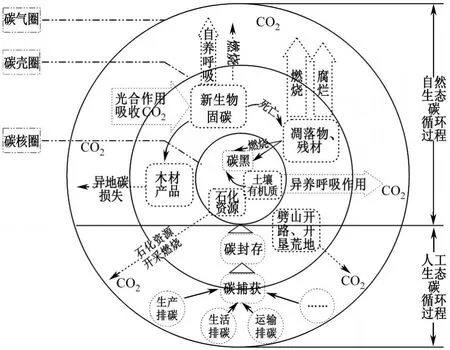

從地球空間角度來看,不妨將存在大氣中的碳統稱為碳氣圈,存在于地表土壤和巖石中的碳統稱為碳殼圈,存在于地表以下的碳(比如煤炭、石油等石化資源)統稱為碳核圈。那么,碳從碳氣圈→碳殼圈→碳核圈的過程,即為碳存儲;反方向的運動過程即為碳排放。這樣就構成了碳在生態地球空間的循環,如圖4所示。地球生態碳循環可以分為自然生態碳循環和人工生態碳循環兩個部分。

圖4 生態地球空間的碳循環模式平面圖Fig.4 Carbon cycle model in eco-earth space

自然生態碳循環過程中,綠色植被在光合作用下從碳氣圈吸收CO2,將空氣中的碳固定在碳殼圈,碳殼圈的碳經過地質運動,被深埋入碳核圈,經過生物地球化學反應,形成石化資源。這樣完成了自然生態的碳存儲過程。煤層自燃、天然氣溢出等自然作用,將會把碳從碳核圈釋放到碳氣圈;林木燃燒、腐爛等自然作用,將把碳從碳殼圈釋放到碳氣圈:這些都是自然生態的碳排放過程。在當前自然生態碳循環中,碳存儲速度快于碳排放速度,碳存儲規模大于碳排放規模。

人工生態碳循環過程中,人類大量開采碳核圈的石化資源,并燃燒石化資源向碳氣圈排出大量CO2;人類劈山開路、開墾荒地,破壞了碳殼圈,釋放出CO2。這就是人工生態碳排放過程。人類通過CCUS(CO2Capture and Using/Storage)技術,將生產、生活、運輸等過程產生的碳捕獲下來,進行二次循環利用或封存到碳核圈,這就是人工生態碳存儲過程。當前人類對石化能源依賴很強,消費很大,而碳處理技術尚不成熟,碳排放速度遠遠快于碳存儲速度,碳排放規模遠遠大于碳存儲規模。

由此可見,自然生態和人工生態兩個子系統內碳循環不協調,子系統間不均衡。因此,有必要綜合統籌自然生態和人工生態兩個子系統,構建生態系統均衡結構。

2.3 均衡結構

生態碳均衡就是人工生態系統和自然生態系統碳循環間達到一種相對穩定狀態,在這種狀態下,人工生態系統和自然生態系統都能夠健康發展,任何一個系統的碳循環發生改變都會威脅到整個生態系統。因此,生態碳均衡可以從人工生態子系統和自然生態子系統兩個方面來闡述,如圖5所示。在人工生態子系統內,社會、經濟、文化和制度相互作用,相互制衡,并決定人類的能源消費模式和人類向大氣的碳排放量。人工子系統碳循環以廢物、廢氣、廢水的形式向外排放出大量碳,通過垃圾站、污水站以及碳捕獲站等方式將碳收集起來,集中排放到自然生態子系統。自然生態子系統通過無機環境和生物群落的物理-化學作用,構成子系統內碳循環,同時降解和吸收人工生態子系統排出的廢物、廢氣、廢水,尤其是植物通過光合作用固定大氣中的CO2,減少溫室氣體。排出人工生態子系統循環外多余的碳排放和自然生態子系統循環富余的碳存儲合在一起,就是碳中和。碳中和的結果有三種:一是碳排放量多于碳存儲量,碳中和后仍有多余的碳排放量;二是碳排放量少于碳存儲量,碳中和后仍有多余的碳存儲量;三是碳排放量與碳存儲量相當,人工生態子系統和自然生態子系統形成完全碳中和。如果生態系統碳中和的結果長期處于第一種情況,那么多余的碳排放量將隨時間累積起來,發揮累積效果,形成溫室效應;如果生態系統碳中和的結果長期處于第二種情況,那么多余的碳存儲能力將吸收以前排放的溫室氣體;如果生態系統碳中和的結果是第三種情況,那么生態系統實現碳循環平衡。

圖5 自然生態和人工生態低碳均衡結構Fig.5 Natural and artificial ecosystem carbon balance structure

在低碳均衡結構中,人工生態子系統通過低碳社會、低碳經濟、低碳文化和低碳制度改變人類的物質和能源消費方式,減少子系統的碳消耗,減少排放到自然生態系統中的高碳廢物、廢氣、廢水;運用CCUS技術,增強子系統內的碳存儲能力。自然生態子系統通過增加生物群落中的綠色生產者,增強碳吸收能力;加強環境保護和建設,減少子系統內的碳排放。通過對生態系統碳循環的合理調節,可以實現整個生態系統的動態碳均衡。

3 生態重建工程的運行模式

生態系統作為典型的開放系統,在受到地震破壞后,可以通過自身動態調節達到平衡,但時間非常漫長。低碳生態重建是以低碳方式定向加速生態系統改善并達到生物群落和諧共存的演替過程。這種演替過程是不可逆的,但可以在關鍵環節實現突破性的進展,加快演替速度,縮短演替進程。

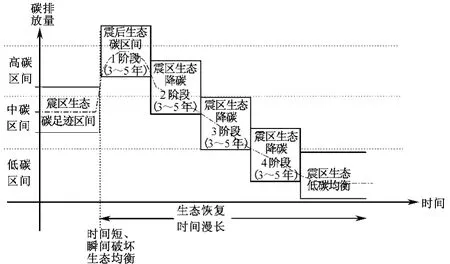

3.1 運行演化

地震打破了原有生態系統碳均衡結構,土壤、動植物殘骸、人類社會等排放出大量CO2,生態系統瞬間躍遷高碳區間振蕩。如圖6所示。在3-5年內,生態將處在高碳區間振蕩。生態系統與外部環境進行能量、物質和信息的交換,系統內各要素相互作用,將形成新的生態有序結構。通過低碳技術對生態進行重構,將引導生態系統朝著低碳均衡方向演化,逐步形成低碳均衡生態新結構。因此地震災后的生態恢復,是一個生態混亂程度不斷降低,系統熵值不斷減小的過程,需要一段較長的時間。樹木尚需十年,動物的回歸、食物鏈的修復、生態系統的恢復、低碳生態均衡的建立,則是一個更長久過程。發揮人類主觀能動性,開展生態低碳重建工程,將會大大縮短生態系統結構調整時間,加速實現生態系統低碳均衡結構。

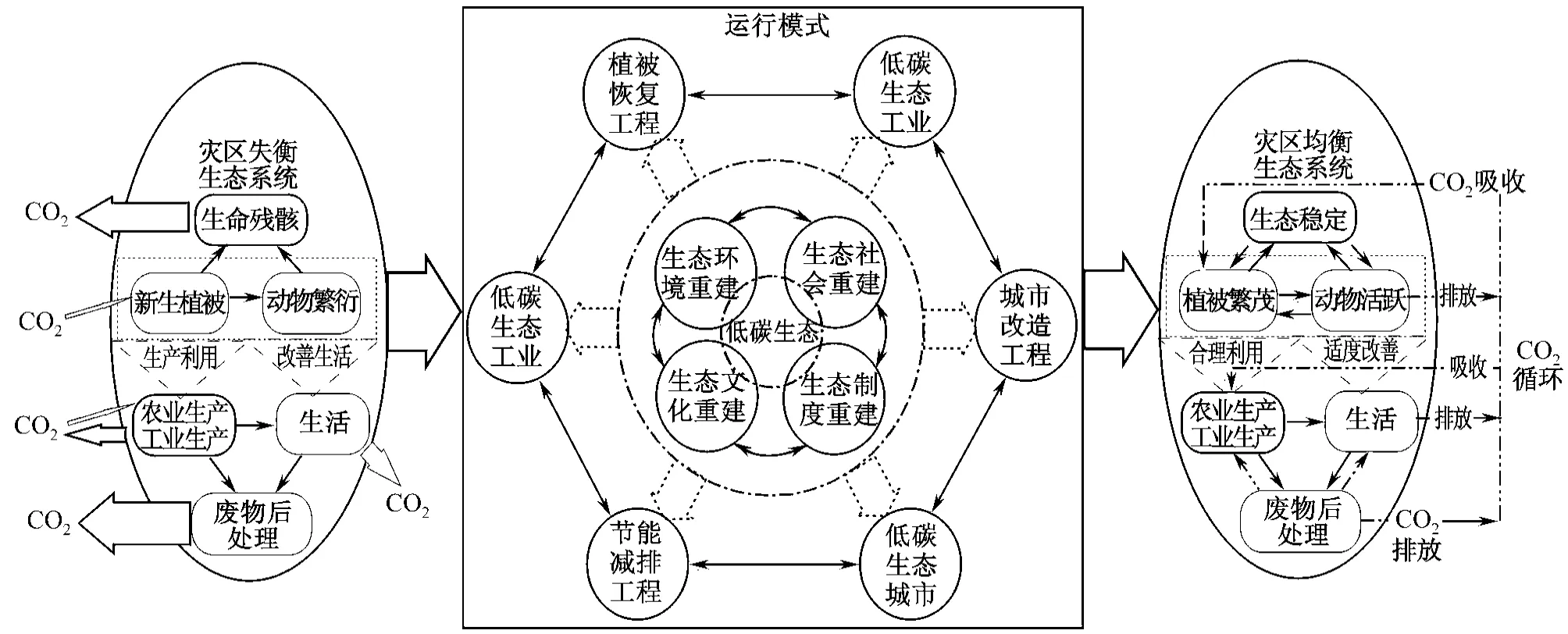

3.2 重建工程

生態重建系統工程就是基于現有的社會經濟基礎及背景,充分發揮已經確立的或潛在的社會經濟優勢,對災后重建過程中的社會物質和能量投入進行統籌優化,達到災區生態系統效果最優化。它是以災區人類生態系統整體優化為目的,通過在關鍵環節投入物資和能量,對災區

圖6 災區碳均衡時間演化圖Fig.6 The time evolution of the carbon balance in disaster area

生態系統和人類社會經濟系統進行整理和重組,形成一種有利于人類的、良性循環的生態系統的過程。如圖7所示:災區的植被、動物活動、人類生產生活規律被地震打破,生態系統的CO2等溫室氣體排放量遠遠大于CO2吸收量;通過植被恢復工程、節能減排工程、城市改造工程,建設低碳生態工業、低碳生態農業、低碳生態城市,實現災區生態環境、生態社會、生態制度和生態文化的重建,最終達到災區生態系統碳循環的低碳均衡。

3.2.1 生態城市低碳化

生態城市是建立在對人與自然關系更深刻認識基礎上的新文化觀,是按照生態學原理建立起來的社會、經濟、自然協調發展的新型城市關系。生態城市低碳化是市民以低碳生活為理念和行為特征、經濟以低碳經濟為發展模式及方向、政府公務管理以低碳社會為建設標本和藍圖的城市化進程。地震給四川帶來了巨大的破壞,災區的重建又是一次工業化和城鎮化的過程,參與重建的政府、企業等各方單位都需要更加重視經濟發展與資源和環境的平衡,使得新建的城鎮更加能夠適應全球氣候變化的挑戰。

圖7 生態低碳均衡的運行模式Fig.7 Eco-low-carbon balanced mode of operation

四川廣元位于川陜甘三省交匯處,是5.12大地震的重災區之一,是明確提出低碳重建的城市。依靠豐富的天然氣資源,廣元提出了能源轉化行動,35家大中型企業的能源供應將逐漸從煤轉化為天然氣,預計每年可減少CO2排放123萬t。到2015年,廣元九成的出租車和公交車動力能源也將采用天然氣。為增加碳匯,廣元市計劃到2015年,全市森林覆蓋率從2009年的48%增加到53%,未來的產業結構也將向旅游業、茶產業、電子業等低碳產業轉型。廣元市對污水處理重建采用了蚯蚓生物濾池,數百條經過特殊培育的蚯蚓“清潔工”對進入濾池的污水和污泥進行生物凈化,凈化后的清水排入江河,處理后的污泥則變成了無害的蚯蚓糞,用作農田肥料。

3.2.2 生態工業低碳化

生態工業是模擬生態系統的功能,建立起相當于生態系統的“生產者、消費者、還原者”的工業生態鏈,是以工業發展與生態環境協調為目標的工業模式。生態工業低碳化是在生態工業的基礎上,以低能耗、低污染、低排放為目標的工業生產模式升級,是人類社會繼農業文明、工業文明之后的又一次重大進步。低碳生態工業實質是能源高效利用、清潔能源開發、追求綠色G DP的問題,核心是能源技術和減排技術創新、產業結構和制度創新以及人類生存發展觀念的根本性轉變。

災區工業百廢待興,其建設成本遠低于工業發達地區。在重建過程中,應該順應國際產業發展的新趨勢,大力發展環保產業、大力發展綠色制造、大力發展低碳工業,建設資源節約型、環境友好型工業;大力發展低碳經濟、節能與新能源產業,加快自主創新步伐,推進產業升級和結構調整。災區政府應該采取有力措施,積極引導災區工業走綠色發展的道路,抓好節能減排技術、綠色和氣候友好技術,尤其是低碳技術的研發,加快節能環保和裝備的推廣應用。

3.2.3 生態農業低碳化

生態農業是指在保護、改善農業生態環境的前提下,遵循生態學、生態經濟學規律,運用系統工程方法和現代科學技術,集約化經營的農業發展模式,按照生態學原理和經濟學原理,運用現代科學技術成果和現代管理手段,以及傳統農業的有效經驗建立起來的,能獲得較高的經濟效益、生態效益和社會效益的現代化農業。生態農業低碳化是在生態農業的基礎上,以低碳理念為指導思想,以低碳能源為建設動力,將傳統生態農業生產模式提升到以低碳技術為核心的新型農業生產模式。

在災區發展低碳生態農業,應該開發安全優質農產品,并注重生態環境經營,同時積極對農村產業結構進行低碳化調整、優化和升級。安全優質農產品應該滿足國家綠色農產品和有機農產品的標準。有機農產品不施用任何化學合成物質,綠色農產品嚴禁施用高毒高殘留化肥農藥,少用化學合成物,多用有機肥。這是從根本上解決農業生產過程中大量消耗化石燃料、大量排放溫室氣體的問題,是應對氣候變化的重要途徑,對災區發展低碳生態農業十分有利。

3.3 政策保障

生態低碳均衡模式的著眼點是人類與自然環境的和諧相處,核心是人類的可持續發展,目標是低碳均衡,本質是應對全球氣候變暖。在災區開展低碳均衡模式實踐,應該結合災區生態的實際情況,長遠規劃,統籌安排,在尊重自然規律的前提下,堅持以自然恢復為主,人工重建為輔的原則,制定相關政策制度,保障低碳生態的實現。

(1)總體規劃,綜合恢復,實施低碳政策。以可持續發展思想為指導,把災區江河作為一個整體的大系統,從自然、社會、經濟綜合考慮低碳化進程,統籌安排、綜合治理、宏觀調控;建立相應的碳匯管理和經營體制,引導災區群眾在尊重自然的基礎上過低碳生活。

(2)退耕修養,還林還草,實現低碳生產。阿壩州、山州、甘孜州、雅安、廣元等災區山多坡陡,在坡度大于25度的陡坡和水土流失嚴重的地段,應堅決杜絕開荒,已開墾的地段應盡快退耕還林;在綿陽、德陽、都江堰等成都平原西北部地區,土壤和水利條件較好、坡度較緩、水土流失潛在威脅較小,應實行林業和農業綜合規劃,推行農林復合經營體系,實行低碳生產。

(3)發展林木,建管結合,構建碳匯基地。大力發展災區林木業,林木建設和管理相結合。對災區,主要是盡可能多地保護現存森林碳庫,改變天然林的采伐機制;在無林地上營造人工林;促進次生林的天然或人工更新,并加以保護;在農田和牧場上增種樹木,發展農林綜合經營系統;擴大人工植樹造林,提高森林碳匯功能;發展速生豐產林,加強人工林的集約經營、提高生產力、增加碳匯,增加耐久木材產品;開展群眾性的造林綠化,加快防護林和公益林建設。

(4)生態核算,效益補償,建立碳匯市場。盡快建立經濟生態核算和生態效益補償制度,建立國內碳交易市場。鑒于災區生態工程建設的長期性和全局性,通過政策、立法,在財政、稅收信貸等方面進行扶持。參與碳市場交易,按照森林生態效益的高低對經營者實行補償,這不僅對提高經營者經營的積極性是有益的,同時對提高災區的生態意識,以全新的碳交易觀念評價森林都是必需的,應盡快加以實施。

4 結 語

汶川特大地震造成災區脆弱生態系統的進一步破壞,通過對災區生態系統結構的分析,發現災區人工生態碳循環和自然生態碳循環之間結構失衡,表現出高碳化趨勢,地震加速了這種趨勢。為減緩這種趨勢,在遵循生態地球碳循環規律的基礎上,構建出災后生態低碳均衡結構,并提出以自然生態的增匯和人工生態的減源作為實踐方向,從生態城市、生態工業、生態農業三個維度實施低碳重建工程,以災區為示范,在災區實施低碳政策、開展低碳生產、構建碳匯基地、建立碳匯市場,用低碳方式調節人類社會和自然的關系,促進災區生態恢復。災區生態建設的低碳均衡統籌模式是在災區生態重建這一特定環境下的實際應用,對災區生態恢復重建具有指導意義,同時對全國低碳生態建設具有啟示作用。

(編輯:李 琪)

References)

[1]王文杰,潘英姿,徐衛華等.四川汶川地震對生態系統破壞及其生態影響分析[J].環境科學研究,2008,28(5):100-116.[Wang Wenjie,Pan Y ingzi,Xu Weihua,et a1.Analysison EcosystemDestroy and Its Ecological Impact Caused by Earthquake in Wenchuan,Sichuan Provice[J].Research of Environmental Sciences,2008,28(5):100-116.]

[2]許沖,戴福初,姚鑫.汶川地震誘發滑坡災害的數量與面積[J].科技導報,2009,27(11):79-81.[Xu Chong,Dai Fuchu,Yao Xin.Incidence Number and Affected Area of Wenchuan Earthquake induced Landslides[J].Sciences&Technology Review,2009,27(11):79-81.]

[3]徐新良,江東,莊大方等.汶川地震災害核心區生態環境影響評估[J].生態學報,2008,28(12):100-116.[Xu Xinliang,Jiang Dong,Zhuang Dafang,et a1.Assessment About The Impact of Wenchuan Earthquake on Ecological Environment[J].Acta Ecologica Sinica,2008,28(12):100-116.]

[4]花利忠,催勝輝,李新虎等.汶川大地震滑坡體遙感識別及生態服務價值損失評估[J].生態學報,2008,28(12):5909-5916.[Hua Lizhong,Cui Shenghui,Li Xinhu,et a1.Remote Sensing Identificationof Earthquake Trigged Landsides and Their Impacts on Ecosystem Services:A Case Study of Wenchuan County[J].Acta Ecologica Sinica,2008,28(12):5909-5916.]

[5]蘇鳳環,劉洪江,韓用順.汶川地震山地災害遙感快速提取及其分布特點分析[J].遙感學報,2008,12(6):956-963.[Su Fenghuan,Liu Hongjiang,Han Y ongshun.The Extraction of Mountain Hazard Induced by Wenchuan Earthquake and Analysis of Its Distributing Characteristic[J].Journal of Remote Sensing,2008,12(6):956-963.]

[6]錢學森,于景元,戴汝為.一個科學新領域:開放的復雜巨系統及其方法論[J].自然雜志,1990,13(1):3-10.[Qian Xueshen,Yu Jingyuan,Dai Ruwei.A New Discipline of Science-The Study of Open Complex G iant System and Its Methodology[J].Nature Magazine,1990,13(1):3-10.]

[7]Suglsakl,R.Changing He/Ar and N2/Ar Ratios of Fault Air may be Earthquake Precursors[J].Nature,1978,275(9):209-211.

[8]徐玖平,盧毅.地震災后重建系統工程的綜合集成模式[J].系統工程理論與實踐,2008,28(7):1-16.[Xu Jiuping,Lu Y i.Meta-Synthesis Patternof Systems Engineeringof Post-earthquake Reconstructions[J].Systems Engineering-Theory&Practice,2008,(7):1-16.]

[9]徐玖平,楊春燕.四川汶川特大地震災后重建的產業集群調整分析[J].中國人口·資源與環境,2008,18(6):142-151.[XuJiuping,YangChunyan.IndustialClusterAdjustmentinPostWenchuan Earthquake[J].China Population,Resources and Environment,2008,18(6):142-151.]

AbstractWenchuan Earthquake destroyed the forest,grassland,farmland and wetlands and other ecological factors,and the climate,mountains,water,forests and other environmental parameters affected by the earthquake have changed in the Sichuan disaster area.The ecosystem presents the high-carbon imbalance feature.From the actual situation of the ecology in the disaster area,this paper summarizes four overall characteristics of the ecosystem-increasingof entropy,high carbonation of structure,complexityof ecology,and huge amount of system,then builds a new structure of the ecological low-carbon balance through analyzing the law of the ecological carbon cycle,establishes the postdisaster operation mode of ecological reconstruction by coordinating different traitsof the carbon cycle of the natural ecosystems and the artificial ecosystems,and puts forward low carbon policy recommendations from three aspects of the eco-city,the eco-industry and the eco-agriculture.Key words earthquake disaster;ecosystem;carbon balance;reconstruction model;overall planning

The Overall Planning Reconstruction Model of Low Carbon Ecosystem Balance in Post Sichuan Earthquake

XU Jiu-ping HE Yuan

(Research Center of Low Carbon Technology and Economy,Sichuan University,Chengdu Sichuan 610064,China)

F062.2

A

1002-2104(2010)07-0012-08

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.07.002

2010-03-06

徐玖平,博士,教授,博導,主要研究方向為系統工程,低碳技術。

*國家社會科學基金重大招標課題(No.08&ZD009);教育部哲學社會科學研究重大項目(No.08JHQ0002)“;211工程”三期重點學科建設項目。