要素適宜度與中國區域經濟協調:內涵與機制

李清彬金相郁張松林

(1.南開大學經濟學院,天津 300071;2.韓國培材大學中國學部,韓國,大田廣域 302735)

要素適宜度與中國區域經濟協調:內涵與機制

李清彬1金相郁2張松林1

(1.南開大學經濟學院,天津 300071;2.韓國培材大學中國學部,韓國,大田廣域 302735)

區域不平衡問題在現有理論框架下難以得到實際和有效的回答,這影響區域協調發展戰略的實施。區域不平衡乃是一種必然,更為重要的是找到可接受的不平衡的程度以及區域發展的路徑機制。文章在非均質空間假設基礎上,提出了三層次的要素適宜度的內涵:區域內部要素間的和諧程度、要素稟賦條件與發展路徑模式的匹配程度、區域稟賦條件與其發展成果間的適宜度。基于“要素適宜度”的內涵,認為要素適宜度的最優化才是更應努力追求的區域協調發展目標(第一層目標),變差距為差異則是水到渠成的第三層目標。在第一層目標和第二層目標多次融合達到一種相對平衡狀態的結果時,便可稱為區域間達到了協調發展。于是,營造區域協調追求目標的轉變氛圍,改進區域政績評價體制,并將區域轉移支付用于改變區域要素稟賦結構應該成為協調發展戰略的主要努力方向。

要素適宜度;區域協調;區域發展機制

與尋找經濟增長之源泉相比,有關發展差距的研究呈現多樣式的解釋,仍處于激烈的爭論之中。即,為什么有些國家能夠迅速發展起來,而另一些卻始終徘徊在貧窮的邊緣上,二者之間的差距問題如何解決?當我們將這種跨國的差距研究置于一國內部的區域層面,則會節省對很多復雜和不可控的變量的考慮:一國內部的區域顯然要比跨國區域相對“均質”的多,這包括自然條件、語言文化等諸多較難控制、難以衡量的變量。因此,研究一國內部區域不平衡的原因、源泉和發展路徑更有理論的可行性和實踐價值。通過對既有理論的剖析和區域不平衡的歷史現狀的考察,本文延續金相郁[1]的觀點:區域不平衡乃是一種必然,更為重要的是找到可接受的不平衡的程度以及區域發展的路徑機制[1]。本文對金相郁[1]提出的“要素適宜度”的概念進行擴展深化,總結三層次要素適宜度的內涵,討論中國區域不平衡方向研究的問題,并重新思考中國區域協調發展的機制、目標和基準,為轉變中國區域發展模式構建一個新的初步框架。

1 中國的區域不平衡與既有理論的不足

“不患寡,而患不均”是儒家文化中浸入人心的收入分配理念,然而,中國的區域差距在感性的知覺中不斷擴大的現實與人們渴望區域平衡、福利公平的理想的矛盾日益深化,問題就在于,我們的區域平衡發展的理想是否曾得到實現?這樣的理想目標與經濟效率的實現可否并行?我們是否應該調整一下這樣無法實現的理想目標,進而區域發展戰略?這些問題在現有理論框架下難以得到實際和有效的回答——“實際和有效”指的是能夠提供一套完整系統的理論和實踐體系來解釋理想目標與經濟效率的并存,進而執行實踐相應的區域發展戰略。中國的區域不平衡的現實就是一個強有力的證據。

中國的區域經濟發展一直處在不平衡發展狀態的持續過程中,改革開放之后這種不平衡程度更甚。金相郁[1]利用《中國經濟通史》和其他年鑒資料對中國區域發展的歷程做了細致描述。新中國成立前,中國區域經濟處在絕對不平衡時期,以外資的區域分布為主導力量,形成了東部為主、“北重南輕”的區域格局;1949-1980年期間,由于政治、軍事戰略的需要,區域經濟發展的主要力量調整在中部地區,緩解了絕對不平衡的狀態,出現了相對平衡的特征,然而,這種程度不大的“緩解”成效顯然大大傷害了效率;改革開放后的時期里,各地區經濟均獲得快速發展,但東部地區在區位、政策、開放度的諸多優勢使得中西部地區難以匹敵,這進一步加劇了區域經濟的不平衡。有關中國區域經濟的差距是不斷加大的還是呈現了收斂的特征,已有不少的研究[2],但在諸多問題上尚未形成一致的結論[2]。但諸多研究基本認同,中國的區域經濟始終處在不平衡發展的過程中。

中國實施的區域發展戰略大致的粗線條為平衡——不平衡——協調發展(本文傾向于使用“平衡“來替代多數文獻所稱的“均衡”。簡言之,均衡指的是這樣一種狀態,在這種狀態下,各個主體不再有動力來改變目前的狀態,當然也包含動態均衡;而平衡則指各個主體的衡量指標大致趨同或趨近。由此看來,區域發展戰略的側重點應是平衡,而非均衡,因為均衡了不一定達到平衡,這兩個不同的概念一直為學界混讀)。正是因為平衡和不平衡戰略的兩個理論基礎——區域平衡和不平衡理論本身均存在較大缺陷,難以有效解釋和解決區域不平衡問題,區域協調發展才逐漸被提上日程。區域經濟平衡理論以羅森斯坦-羅丹(Rosenten-Rodan P N)的大推進理論和納克斯(Nurkse R)的均衡增長理論為代表。其不僅強調產業部門的均衡同步發展,也包含區域間齊頭并進的觀點,認為隨著生產要素的區際流動,各區域的經濟發展水平將趨于收斂,達到平衡。這實際上是建立在古典經濟的框架內構建的理想狀態。值得肯定該理論對要素累積和流動的重要認識,但其現實指導性的缺乏是重大缺陷[1]。首先,持續不斷的要素投入如何獲得,尤其對于發展初期的國家,各區域同步大規模的要素投入是很不現實的;其次,忽略規模效應和技術進步的因素;最為根本地,該理論的古典理想框架顯然忽略了空間非均質問題,各區域自然稟賦不同,就很難從理想的“均質”空間中的要素流動引出差異最終將消除的結論。相比而言,區域不平衡理論更適合一些發展初期的國家,指導其采取“非均衡”重點發展戰略,帶動整體推進。不平衡理論充分認識到了各區域發展條件環境的不同會導致不平衡的結果,但片面地強調了累積性優勢的作用,忽視了空間距離、社會行為和社會經濟結構等因素的意義[3]。實際上,區域不平衡理論認為其最終目標仍是實現平衡發展,不平衡只是實現更高級發展階段平衡的手段和過渡[4]。

綜上,區域平衡與不平衡理論沒有能夠有效解釋區域經濟不平衡的問題。中國現階段實施的區域協調發展戰略,是對之前戰略的提升,其包含了“資源環境的和諧,均等化基本公共服務,主體功能定位清晰和各區域經濟良性互動”等涵義,但在理論上還有待進一步挖掘,進而豐富協調發展的內涵,實施科學合理的區域發展戰略。

2 要素適宜度:內涵及解析

空間非均質和要素稟賦在區域不平衡發展中扮演的角色日益為研究者所重視。郝壽義[5]和金相郁[1]所著的區域經濟學系列教材,始終圍繞著“空間非均質”假設,認為要素稟賦的非均質分布乃是區域經濟不平衡的根本原因,提出了“要素適宜度”的概念,以求從要素稟賦角度重新衡量區域發展不平衡以及區域協調的內涵。郝大江[6]在此基礎上,建立了包含區域要素稟賦的區域經濟增長模型,進一步強化了區域的要素稟賦在穩態增長率中有著重要作用的觀點。有關要素適宜度的研究尚處于起步階段,本部分擬對要素適宜度概念進行總結,并作出擴展。

2.1 要素劃分

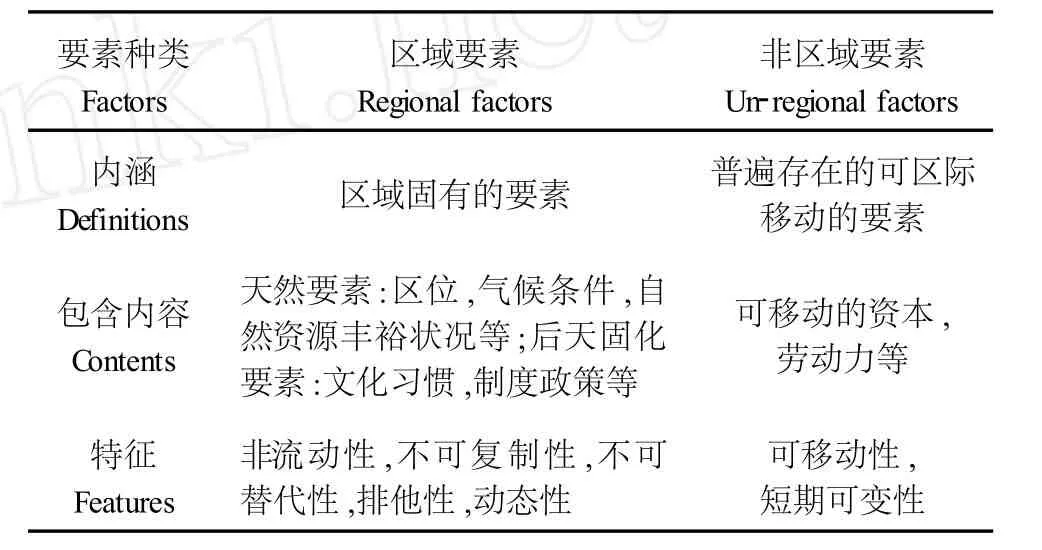

要素適宜度的概念主要建立在構成非均質空間的區域要素和非區域要素的劃分上,表1對金相郁[1]中對區域要素和非區域要素的劃分進行了明晰對比:

表1 區域要素與非區域要素的劃分Tab.1 Regional factors and un-regional factors

區域要素與非區域要素的界限主要取決于可移動性的大小。區域要素本身具有累積的特征,常由于自我累積而不斷加強,且往往為非區域要素的移動提供條件(阻礙),非區域要素也可以使某些區域要素得到固化。這樣的界定就明顯區別于以往對要素稟賦的研究[1],這種按照移動特性的要素劃分凸顯了非均質空間假設的重要,也為要素適宜度的第一層次的內涵提供了重要的測量操作性,是要素適宜度概念的重要基石。

2.2 要素適宜度的三層次內涵

基于對區域發展不平衡在非均質空間的必然性的認識以及對要素的劃分,金相郁[1]提出了“要素適宜度”的概念:要素適宜度(Factor Appropriate Degree)[1]是指在某一個區域的一定發展階段,它所利用的要素間的連接程度以及它所利用的要素條件和發展成果間的連接程度。本文將此內涵清晰化并進行擴展,作出分層次的解釋界定。

(1)要素適宜度界定的背景:一個區域。要素適宜度所關注的并非是多區域間如何協調的問題,而是一個區域自身。一個區域本身的發展是否充分利用了其要素稟賦條件才是要素適宜度要判斷的內容。因此,在認識要素適宜度概念時應與多區域間的協調程度概念區分開來,盡管二者之間存在著緊密的聯系——多區域間達到協調程度乃是要素適宜度最優化之后的理想目標,雖然這種理想并不容易實現,也并不取決于人們的直接努力。后文對機制和目標重新思考時會有詳細闡述。

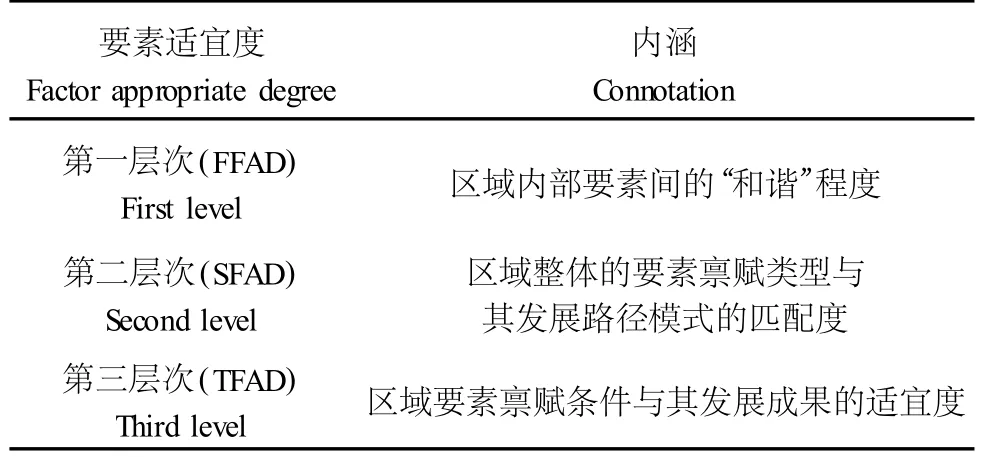

(2)要素適宜度的三個層次。要素適宜度的內涵實質包括三個層次的判斷:區域內部要素間的“和諧”程度,如非區域要素與當地自然環境條件的契合程度,非區域要素與區域要素的適宜程度等。此為第一層次的要素適宜度(FFAD:First Factor Appropriate Degree),這實際上代表了區域內部各要素的配置效率;區域整體的要素稟賦類型與其發展路徑模式的匹配度,我們稱此為第二層次的要素適宜度(SFAD:Second Factor Appropriate Degree),稟賦類型對應的區域發展模式有一定的客觀規律,二者的匹配程度對區域長遠發展有深遠影響;區域要素稟賦條件與其發展成果的適宜度是第三層次的要素適宜度(TFAD:Third Factor Appropriate Degree),這衡量了要素稟賦是否恰當和充分利用的問題,簡單講來,我們采取一種直線思維,假設要素稟賦條件呈可比的排名形式,那么要素稟賦條件排名第一的理應達到最優的發展成果。

表2 要素適宜度的三層次內涵Tab.2 The three levels of factor appropriate degree

引入要素適宜度概念后,我們既可衡量區域內部要素間的適宜程度、要素稟賦條件與發展路徑模式的匹配程度,也表示了區域稟賦條件與其發展成果間的“績效問題”,這就為我們判斷一個區域發展水平的判斷給定了參照。當然,三個層次的適宜度會相互影響,甚至多數時候具有較為一致的性質,FFAD和SFAD較高,則TFAD通常亦不會低,這也正是后文中對區域發展追求目標轉變所做思考的出發點。

3 區域經濟發展的機制和協調發展的目標、基準

引入要素適宜度概念后,區域經濟發展機制和協調發展的基準目標發生了變化,對原有的“趕超戰略”是一個沖擊。

3.1 區域經濟發展新機制

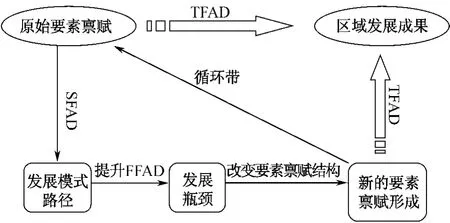

區域經濟發展的新機制緊緊圍繞特定區域的要素稟賦條件展開,這根源于空間非均質的符合客觀實際的理論假設。我們用圖1直觀表示包含要素適宜度的區域經濟發展新機制:

圖1 包含要素適宜度的區域經濟發展機制Fig.1 Regional development mechanism in the view of FAD(Factor Appropriate Degree)

如圖1所示,包含了要素適宜度的區域經濟發展機制主要是依靠要素稟賦的更新不斷前進,形成區域發展的成果的。過程描述如下:

(1)原始的要素稟賦決定發展模式和路徑階段。這涉及到了第二層次的要素適宜度(SFAD)。SFAD越高,意味著該區域選擇(市場自然演化或政府干預引導)的發展模式越適合本區域的要素條件要求。當然,從要素稟賦到發展模式的過程常常是一個動態優化軌跡,是基于克魯格曼所描述的“歷史的偶然”和“累積因果”,各種力量相互權衡,不斷調整以使SFAD提高(長期來看)的過程;

(2)提升第一層次要素適宜度(FFAD)階段。在既定的或演化過程中的發展模式下,區域發展的動力就在于第一層次要素適宜度(FFAD)的提升,亦可稱之為區域內部要素配置效率的提升。FFAD的提升意味著在該種發展模式下,區域內各要素的契合程度不斷加大,于是能夠產生更佳的經濟效率和社會發展效果;

(3)原有要素稟賦結構優化階段。當FFAD提升至最高時,在原有的要素結構稟賦下,該區域的發展已經達到了瓶頸(bottleneck)狀態,要素稟賦結構的改變(優化)便是新的“增長點”。這些主觀努力和客觀變動因素通常包括:自然資源調動(西電東輸,南水北調等),優惠政策引導資本和勞力的遷移,新的文化進入導致觀念和習慣轉變等;

(4)新的要素稟賦結構重新進入循環系統階段。區域的要素稟賦達至新的狀態,這種新的狀態對應于新的發展模式,新的SFAD和FFAD,從而繼續循環下去。

(5)水到渠成的第三層次要素適宜度階段。圖示中,要素稟賦條件與發展成果之間的適宜程度即為第三層次的要素適宜度(TFAD),其值的大小本質上取決于之前運行過程的效果如何,是一個水到渠成的結果。

以上是在引入了要素適宜度概念后的區域發展機制的理論構想,需要注意的是,現實中,要素適宜度的優化過程與區域要素稟賦結構改變的過程往往是相互融合的,此處描述的分割階段只是為了理論邏輯本身的分析之便。由此,一旦將要素適宜度概念納入到區域經濟發展過程中,區域決策者和建設者關注的問題便不僅僅是如何實施趕超戰略縮小與更發達區域的差距并超過之,而更應該將注意力放在自身的要素稟賦調整上,怎樣提升FFAD和SFAD以達到TFAD的最優。于是區域協調發展的目標和判斷基準也有了新的內涵。

3.2 區域協調發展的目標和基準的新思考

從要素適宜度的角度來看,區域的不平衡發展是必然的,這源于要素稟賦條件的不同。而根據本文描述的包含三層次要素適宜度的區域經濟發展機制,區域經濟發展的直接目標并不在于與其他區域間發展差距或收入差距的大小,而更應該集中精力在區域經濟本身的要素適宜度的提高上,至于能否縮小與更發達區域的差距,會受到稟賦結構的提升或某種外在偶然性沖擊的影響,并非區域本身應努力追求的。退一步講,追求差距的縮小是在要素適宜度最大化之后的間接目標。

綜上,區域協調發展的目標應有三個:①實現各區域的要素適宜度的最大化;②改善區域的要素稟賦結構,實現級別式提升;③縮小與外部區域的差距,變差距為差異。這里有必要對區域差距與區域差異進行說明。區域差距常指在我們用于評價區域發展的各種指標上,發達區域往往在大多數指標上都處于遙遙領先的地位,區域間經濟發達程度,人民生活水平,社會事業發展程度等在區域間差別較大;而區域差異則指各區域間基本的經濟發展程度,公共服務水平等差距不大,且各有特色,互有長短。區域間的差異化結果才是我們要追求的,我們不能要求所有區域最終達到同質化的均勻發展。

區域協調的基準問題是協調發展理論的難題之一,因為其歸根是一個價值判斷問題,我們的區域經濟協調到什么程度才可達到“接受”的目標?對此,學術界尚未有定論,只以“效率和公平兼顧”來應付。要素適宜度概念引入之后,我們可初步對這樣的協調基準進行思考。本文認為,在第一層目標和第二層目標多次融合達到一種相對平衡狀態的結果時,便可稱為區域間達到了協調發展。這意味著在協調的狀態下,各區域的要素適宜度達到最優,并且改變要素稟賦結構變得極為困難。此時,理想的結果是目標③亦相應達到,區域間差距不再明顯,而呈現差異化特色發展;而現實中最可能的結果是目標③尚未達成,各區域間仍有相當大差距的可能,但我們亦稱此時為可接受的協調狀態。這就是本文在引入要素適宜度概念后所提出的區域協調的基準。顯然,對此基準的測量依賴于要素適宜度的測量,并且也會涉及對發展階段和改善要素稟賦結構難度的綜合考量,現實的操作性有待進一步探索。

4 新視角下的策略建議

區域戰略大致可歸結為區域合作、區域競爭和發展趕超三部分,即一個區域通過與外界區域比較,發現自己的優勢和不足,從而采取合作和競爭的多種博弈手段,實施差距拉小逐步趕超的戰略。這多源于地方政府追求“G DP政績”而形成的單一目標思維觀念和現有的晉升激勵體制。而實際上,理論和現實都難以證實這種“趕超戰略”的有效性。現階段,中國的區域協調發展戰略的主要追求為:資源環境的和諧;居民能夠享有均等化基本公共服務;公共服務和居民生活水平的差距趨向縮小;主體功能定位清晰和東、中、西部經濟良性互動、協調發展。依照這樣的追求目標和新的協調發展目標和協調基準,本文提出以下幾條協調發展策略:

(1)營造區域協調追求目標的轉變氛圍。應深化對要素適宜度的認識,切實體會到區域協調發展所應努力的方向。中央和地方政府應不斷在理論和實踐中加強學習、營造氛圍,逐步轉變區域發展的追求目標。這當然也包括了學者們對此概念和機制的不斷深入探索的努力。

(2)區域政績評價體制的改進。區域政績評價體系如不轉變,各區域協調發展便不愿按照新目標的思路去做試驗——因為短期內的G DP與長期的戰略思路常常負相關或關系不大。轉變區域政績評價體制,需要采取新的衡量基準。依照本文的初步探索,這種衡量基準涉及到了要素適宜度的測量,用權威的要素適宜度相關指數來作為區域政績評價的重要參考。

(3)區域轉移支付應用于改變區域要素稟賦結構。國家在扶持落后地區的開發和發展時,“輸血”與“造血”論從長遠發展視角來看已不再有爭議,但“造血”也應有所側重。區域轉移支付的援助式要素則主要應放在改變,提升,優化區域的要素稟賦結構之上,這才是給區域的發展注入了新的“造血細胞”,影響到區域的長遠自生能力,進而影響中國協調發展目標的實現。

5 結 語

要素適宜度概念的提出和認知可說是一種回歸:從理想主義回歸現實主義,從區域直接趕超的目標回歸認真經營自身要素稟賦。該概念將各種對區域發展的目標認知統歸在要素稟賦中來,是對之前具體目標的一種提升和總括。加入要素適宜度概念的區域經濟發展機制的認知給我們的區域經濟發展戰略思考注入了新的視角,關注自身要素適宜度和要素稟賦結構上來,才是區域協調發展的長期戰略,才可逐步達到本文提出的區域協調的“可接受”基準。

要素適宜度的提出從根本上是對各區域“非均質空間”的理論思考,目前尚處于初步探索階段,要素適宜度的理論模型構建尚缺乏足夠的探索,而要素適宜度三層次的測量很大程度上是對區域發展的一個系統性衡量,應包含各種較綜合的評價體系,而基于測量系統的進一步精確的經驗研究也是必不可少的。這兩個過程應該是相輔相成,互為促進的。數據的經驗研究可不斷修正完善要素適宜度的測量體系,更精準的測量體系也可提供更有力的工具來為我們的政績評價體制和其他相關研究服務。要素適宜度的研究剛剛起步,理論和測量的不斷完善并不足夠,還需區域發展的案例式研究來提供更多的理論提煉支持,并不斷修正。

(編輯:劉呈慶)

References)

[1]金相郁.中國區域經濟不平衡與協調發展[M].上海:上海人民出版社,2007.[Jin Xiangyu.Regional Economic Development Imbalance of China and Harmonious Development[M].Shanghai:Shanghai People Press,2007.]

[2]劉夏明,魏英琪,李國平.收斂還是發散?中國區域經濟發展爭論的文獻綜述[J].經濟研究,2004,(7):70-81.[Liu Xiaming,Wei Y ingqi,Li Guoping.Convergence or Divergence?Debate on China’s Regional Development[J].Economic ResearchJournal,2004,(7):70-81.]

[3]彭榮勝.區域經濟協調發展的內涵、機制與評價研究[D].開封:河南大學,2007.[Peng Rongsheng.Connotation,Mechanism and Evaluation of Regional Economic Harmonious Development[D].Kaifeng:Henan University,2007.]

[4]赫希曼著,曹征海,潘照東譯.經濟發展戰略[M].北京:經濟科學出版社,1991.[Hirschman.Translated by Cao Zhenghai,Pan Zhaodong.Economic Development Strategy[M].Beijing:Economic Science Press,1991.]

[5]郝壽義.區域經濟學原理[M].上海:上海人民出版社,2007.[Hao Shouyi.Principlesof Regional Economics[M].Shanghai:Shanghai People Press,2007.]

[6]郝大江.區域經濟增長的空間回歸——基于區域性要素稟賦的視角[J].經濟評論,2009,(2):127-132.[Hao Dajiang.Return to Space of Regional Economic Growth:In the View of Factor Appropriate Degree[J].Economic Review,2009,(2):127-132.]

[7]張學亮.區域分工、交易成本與區域經濟協調發展[J].西安財經學院學報,2007,20(4):86-89.[Zhang Xueliang.Regional Division,Regional Cooperation and the Coordination Development of Regional Economy[J].Journal of Xi’an University of Finance and Economics,2007,20(4):86-89.]

AbstractRegional disparity can’t be explained well in present theoretical framework,which will surely affect the efficiencyof the harmonious strategy.It’s more important to find out the extent of regional disparity that we can accept and regional development mechanism since disparity is inevitable.This article makes an extension on the definition of factor appropriate degree,thus a three-level connotation is gained accordingly.That is,harmonious degree of inner factors in a region,degree of congruence between factor endowment conditions and development paths,and appropriateness between factor endowment conditions and status of developments.Based on the definition of factor appropriate degree,we propose that maximization of factor appropriate degree should be put as the first-level goal and turning the“regional gap”to“regional difference”would be a natural result of the third-level goal.The balance situation after repeated integrations between the first-level goal and the second-level goal is considered as the phase of regional harmonious development.Therefore,making a goals-turning atmosphere,improving the evaluation system of political performance,and putting the regional transfer into enhancing the factor endowment structure should be the corresponding strategies for our regional harmonious development.

Key wordsfactor appropriate degree;regional harmony;regional development strategy

Factor Appropriate Degree and Regional H armonious Development in China:Connotation and Mechanism

LI Qing-bin1JIN Xiang-yu2ZHANG Song-lin1

(1.College of Economics,Nankai University,Tianjin 300071,China;

2.Department of China Study,Pui wood K orea University,Daejeon 302735,K orea)

F061.5

A

1002-2104(2010)07-0055-05

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.07.009

2010-03-07

李清彬,博士生,主要研究方向為發展經濟學、城市與區域經濟。