社區醫療服務中藥學服務模式初探

隨著我國醫療體制改革的全面推行,社區衛生服務將成為體現基層醫院基本功能之一的載體,即以城市或農村社區為基本單位,為群眾提供基本醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導等衛生服務的綜合服務。為適應新的形勢和任務,探索一條適合社區的藥學服務模式就十分必要。

1 社區就診患者的情況

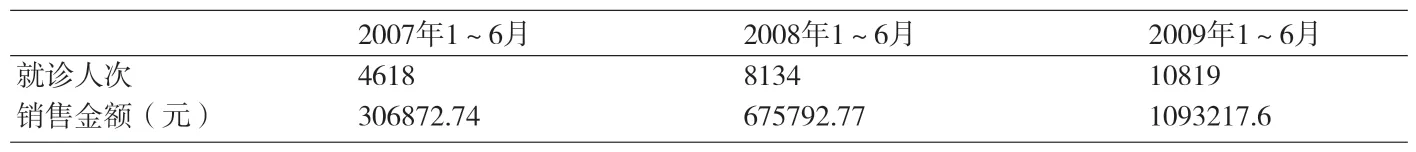

1.1 就診人數 隨著國家醫療體制的改革,特別是自2006年底全市推行集中采購藥品零差價銷售以來,社區就診患者數量急劇攀升,據筆者所在社區衛生服務中心統計顯示,2008年1~6月與2007年同期相比就診人次增加了43.22%,處方金額增加了120.22%;2009年1~6月與2008年同期相比就診人次增加了33.01%,處方金額增加了61.77%。見附表1。

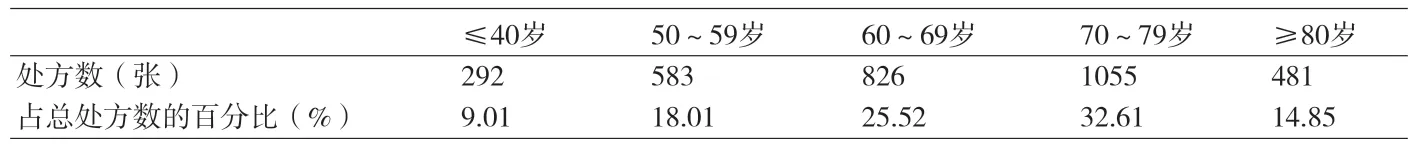

1.2 患者年齡構成 據該社區2009年3237張處方統計顯示,隨著年齡增加就診人數隨之增加,60歲以上的老年患者占72.98%。見附表2。

1.3 疾病分類 在社區站就診的患者,主要以慢性病為主,高血壓居首位,其次是糖尿病、高脂血癥和骨關節病。

2 社區用藥現狀

據社區衛生服務中心2008年處方銷售金額統計顯示,居前十位的分別是阿卡波糖、苯磺酸氨氯地平、硝苯地平、鹽酸貝那普利、通心絡、復方丹參滴丸、單硝酸異山梨酯、參松養心膠囊、辛伐他汀、仙靈骨葆膠囊等。說明社區主要是以治療心血管病、糖尿病及慢性骨關節病的藥物為主,調查時發現聯合用藥非常普遍,為63.85%。60歲以上的患者平均藥物品種數為2.34。從國際合理用藥指標來看尚可。但隨著聯合用藥品種數增多,其不良反應發生率將會增加。

3 社區藥學服務模式

3.1 在醫護人員中開展藥學服務 社區衛生服務中心(站)的服務對象主要是老年人,常見疾病為高血壓、糖尿病、骨關節病等一些慢性疾病,并同患幾種疾病。由于老年人的各個重要器官的功能逐漸衰退,藥物在其體內的吸收、代謝、分布、排泄的過程都會發生變化,同時,老年時期也是一個多病時期,用藥種類繁雜,不良反應較其他群體多2~3倍,而一旦出現藥物不良反應,往往使病情急轉直下,常會造成不可挽救的后果。因此,社區藥師在工作中應有的放矢地開展藥學服務:①嚴格掌握用藥指征,合理選擇藥物;②掌握好最佳的用藥劑量。例如,老年人對藥物耐受能力差、個體差異增大,因此,用藥劑量必須十分慎重;③掌握好用藥的最佳時間;④加強對老年人用藥的指導和監測,盡可能選用長效制劑,增強病人的用藥依從性;⑤增強藥物經濟學意識,在市場經濟條件下選用治療方案時,必須掌握以下用藥原則:藥效高、毒副作用小、價格便宜、合理使用有限的衛生資源。

附表1 就診人次統計

附表2 就醫患者的年齡構成

作為社區藥學服務,可以定期以某一疾病或某一類藥物為主題舉辦系列講座,使醫生及時了解藥物發展的動態,及時告知藥物不良反應新的情況,經常提供合理用藥的信息,最大限度地減少藥源性疾病的發生。對護士在執行醫囑時遇到藥物的配伍禁忌、外觀變化、難溶、靜滴藥物組交替時輸液管渾濁等情況,社區藥師應根據自己掌握的知識給予解答并提出解決辦法。

3.2 在患者中開展藥學服務 藥學服務是通過提供直接的和有責任的與藥物有關的服務,以達到提高患者生活質量的既定目標。社區醫療服務中,藥學服務如何走向社區?就要建立以病人為中心,以家庭為單位,在社區范圍內全方位、全過程的服務模式,才能適合社區居民多層次的醫療衛生需求。藥學服務作為社區健康教育的一部分,可采用通俗易懂、喜聞樂見的形式對社區居民進行宣傳,幫助他們正確認識藥品廣告宣傳,安全、有效、合理地選擇藥物以及正確的給藥方法和劑量。解答病人及其家屬的用藥疑問,講解一些辨別假劣藥物的方法,并教會購買、貯藏和使用常備藥物的方法。對藥物治療中可能出現的藥源性疾病進行預防教育和咨詢,尤其針對社區中老年病、慢性病、多發病進行用藥指導。

3.3 進行藥物不良反應監測 據不完全統計,我國每年因藥物不良反應而住院的病人達250萬,在住院病人中,每年約有19.2萬人死于藥品不良反應。這些人因自行買藥服用,對藥品了解不夠,在藥物的選擇和用法上出現偏差,導致不良反應;有些醫生對藥物的療效或副作用并不十分清楚,盲目處方給患者服用;在藥物的使用過程中監測工作不力,使發生不良反應的人數增加。

社區藥師在為社區衛生站居民服務時,通過向社區居民發放藥物不良反應調查表,定期回訪回收這些表格的方法,直接收集藥物不應反應的原始數據。這樣做有利于居民主動配合藥師開展這項工作,也在很大程度上減少了自愿報告制度中漏報率高而藥物不良反應發生率低的問題。在收集到不良反應數據后,經過整理、分析、評判,寫成《藥訊》,下發到醫生手中,加強了醫生對藥物不良反應及藥源性疾病的重視。