中國管理會計發展反思

——基于世界管理會計發展歷程研究

中國管理會計發展反思

——基于世界管理會計發展歷程研究

當公司的組織管理模式在不斷發展變化時,管理者及時、準確地掌握信息愈發重要,這對管理會計的發展提出了更高的要求。但目前我國的管理會計研究與國外相比尚有差距,如何推進我國的管理會計加快發展是學術界迫切需要分析與思考的問題。本文在理清了成本會計、管理會計與財務會計等概念的基礎上,詳細回顧了世界管理會計的發展歷程,提出管理會計是隨著企業組織形式的發展而發展的,它離不開企業管理者,分析了我國目前管理會計研究中存在研究平臺不完備等問題,提出了成立管理會計師協會,改進會計信息系統等實質性建議。

管理會計 發展歷程 現狀 建議

當今,公司這種企業組織形式已經比17世紀在英國初創時發生了翻天覆地的變化:業務越來越復雜,規模越來越大,跨國公司比比皆是,不斷變化的企業組織和管理形式帶給管理者新的信息需求,這些信息的提供者就是管理會計。在此情況下,如何使管理會計適應企業組織的變化而發展是一個值得研究的課題。另一方面,我國企業對管理會計的認識不足、重視程度不高,對成本會計、管理會計與財務管理等概念劃分不清,如何加快建設我國的管理會計,提高企業管理水平,進而提升企業競爭力是亟待解決的問題。

一、成本會計、管理會計與財務會計間的關系

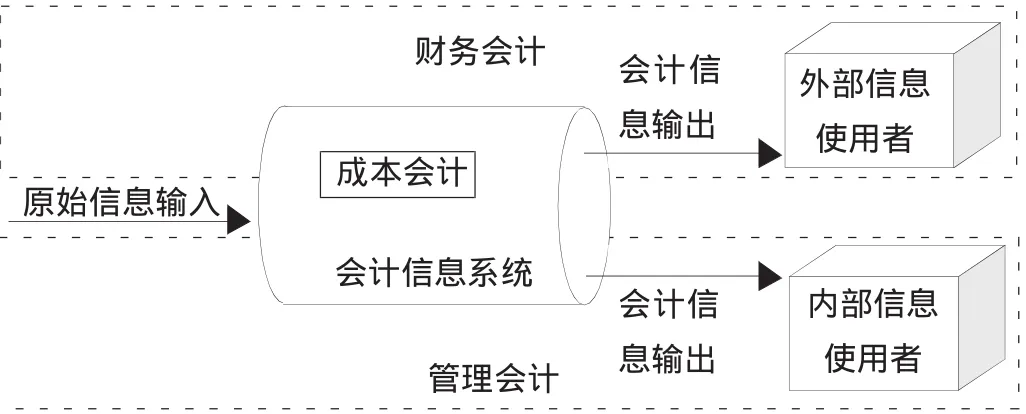

會計是一個經濟信息系統。成本會計是會計信息系統的一個子系統,它記錄、計量和報告有關成本的多項信息。成本會計產生的成本信息主要用于決策制定和業績評價,既為管理會計,也為財務會計提供信息。管理會計主要為企業內部管理者的計劃、控制、決策等活動提供管理信息,發揮會計信息的管理職能。財務會計主要為股東、債權人、政府機構等外部信息使用者提供財務信息,發揮會計信息的社會職能。可見,管理會計與財務會計,兩者都必須依賴于成本會計系統所提供的信息,兩者“同源分流”。成本會計、管理會計與財務會計間的關系如圖1所示。

圖1 成本會計、管理會計與財務會計間的關系圖

二、管理會計發展歷程

1、1880年以前,管理會計的萌芽階段。早在15世紀末,意大利興起“復式簿記”方法時,就已經產生了成本的概念。當1765年工業革命爆發后,機器生產逐漸成為企業的主要形式。企業將多個單一生產過程聯系起來,逐步形成了更加復雜、經營范圍更廣的組織形式,這時就需要一種指標來衡量內部產出的價格。企業主必須知道如何計算產品利潤和確定產品價格,從而必須知道如何計量銷貨成本和存貨成本。于是,企業主設計了一系列指標,把人工和原材料成本分配到產成品上,以便計算出企業利潤。這種新的成本會計方法為管理者決策提供了信息。在這一時期,受到特別重視的是人工成本的計量;存貨流轉假設(如先進先出法、后進先出法等)已經普遍地在工廠中運用。早期的管理會計指標雖然簡單,但很好地滿足了企業主管理者希望控制資源(原材料、人工、一般性管理費用)轉化為產成品全過程的需要。

2、1880—1910年,追求效率和科學管理的管理會計階段。19世界末,西方企業界掀起了一場“科學管理”運動浪潮。這場管理浪潮的代表人物弗雷德里克·泰羅(Frederick Taylor)推行了一種新的管理方法,即“泰羅制”。“科學管理”思想給管理會計的理論發展帶來了巨大的推動力,“標準成本”、“預算控制”、“差異分析”等新的方法紛紛涌現。在這一時期,收集成本信息的目的仍然與19世紀的紡織和鋼鐵企業一樣:評估生產過程的效率,而非評估整個企業的績效。

3、1910—1985年,前信息時代的管理會計階段。1900年左右的一場兼并風暴造就了一批大型企業,生產、采購、運輸、分銷等從前由獨立企業承擔的互不相關的業務被整合到了多重業務企業中。在綜合性多重業務企業中,高層管理者設計了預算指標和投資回報率指標,來協調各部門與企業總體的目標,并首次將注意力集中到了資本運用的有效性上。唐納森·布朗(F.Donaldson Brow)建立了一種機制,既能評估管理者績效,也能協調管理者與業主的利潤,即為眾所周知的“杜邦—通用管理會計模式”。在此階段,管理會計形成了以“決策與計劃會計”和“執行會計”為主體的結構體系,但是管理會計執行的依據——合理分配產品成本的方法——沒有進一步發展,甚至產生了倒退。

4、1985—1990年,信息時代的管理會計階段。20世紀80年代,“信息經濟學”和“代理理論”的發展給管理會計帶來了新的挑戰,學術界進入了一個反思期。以羅伯特·卡普蘭(Robert S.Kaplan)為代表的學者們認為管理會計研究必須走出辦公室,到實踐中去,以尋求新的理論與方法。在這一時期,學者們致力于管理會計信息相關性的研究。1988—1990年,羅賓·庫珀(Robin Cooper)和卡普蘭連續在《成本管理雜志》上發表了多篇論述作業成本計算的文章,在西方掀起了一場“作業成本計算”研究浪潮。在邁克爾·波特(Michael E.Porter)提出的“價值鏈”理論的基礎上,管理會計借助“作業管理”,致力于為企業“價值鏈”優化服務。

5、1990年以后,知識經濟時代的管理會計階段。20世紀90年代迎來了知識經濟時代,“變化”是這一時期的經濟特征,管理會計研究要適應行業調整和全球化競爭帶來的挑戰。管理會計已經轉變為企業組織對外部環境變化的適應性為導向上來,目的是協助企業管理者組織、規劃和控制企業的經營活動。

由此可見,管理會計是隨著企業組織形式的發展而不斷發展的,它離不開企業管理者和實際管理工作,研究者要具備實際管理經驗。

三、我國管理會計的現狀

1、管理會計研究平臺不完備。管理會計研究的基礎要立足于企業實務,研究者們必須深入企業實際工作中去發現問題、思考問題、解決問題。縱觀歷史,每次管理會計的革新浪潮都是由企業中的運營管理者、會計人員,甚至是工程師開發的。如杜邦公司的投資回報率公式是由一位電子工程師唐納森·布朗偶然發現的。即使是專門的學者,也會經常地參與到企業實際工作中去解決問題,如卡普蘭除了擔任教學任務外,還兼任歐美領先大型企業的績效和成本管理系統設計的顧問。但我國企業對于自身的內部信息往往傾向于保密,不太愿意主動向外部研究者披露管理會計信息。即使研究者與某一家企業建立了一種合作研究的關系,一旦結題,對該企業的研究往往終止,缺乏系統連續性。

2、管理會計理論框架研究基礎薄弱。目前的管理會計研究比較傾向于方法研究,如作業成本法、盈虧平衡分析、成本性態分析、平衡記分卡等對產品生產流程、管理流程中的方法改進,而不重視建立管理會計的理論框架,對管理會計的目標、假設、原則和方法等缺乏系統性研究與嚴格的理論體系。固然,管理會計的每一次發展都離不開管理會計方法的創新,但是,從長遠來看,管理會計仍然需要建立一個完備的理論框架,在此理論框架上來改進、創新各種研究方法。在這方面,財務會計理論框架的建立過程就是個很好的實例。

3、管理會計的來源信息缺乏相關性。管理會計與財務會計的信息來源均為會計信息系統,財務會計提供的信息是為企業外部的信息使用者服務,而管理會計提供的信息則是為企業內部的信息使用者服務。但是,目前管理會計的來源信息很大程度上受到財務會計的影響,如財務人員為了在期末編制財務報表計算銷貨成本和存貨成本,用很粗糙的方法來對本期的成本進行劃分,而不仔細考慮行業情況和產品情況,這導致管理會計所需要的來源信息——成本會計——往往被粗暴、簡單地進行了記錄,缺乏相關性。

4、實務中缺乏對管理會計的重視。在實際工作中,由于對外披露的需要,企業領導往往比較重視財務會計提供的信息,而對管理會計工作的重視程度不夠,缺乏典型的案例研究報告和專職管理會計師,對我國已往的管理會計經驗也未能及時加以總結。同時,管理會計手段缺乏創新性,往往直接照搬國外的做法。這表明,我國管理會計的地位還有待為管理者所重視。

5、管理會計專業人才匱乏。高校對于管理會計的課程設置往往隸屬于成本會計課程,實際講授管理會計的課時量比較少;且沒有設置管理會計專業,缺乏對管理會計專業人才的培養。另一方面,在實務中,我國尚未建立西方國家常見的管理會計師協會等行業組織,對管理會計人員在實際工作中的培養與發展缺少繼續教育的保障。我國管理會計人員的成長,很大程度上依靠對企業實際工作的認識和自我學習,缺乏行業人員間廣泛的交流。

四、加快建設我國管理會計的建議

1、成立管理會計師協會,打造良好的管理會計研究平臺。

美國管理會計師協會(The Institute of Management Accountants,簡稱IMA)成立于1919年,在管理會計、公司內部規劃與控制、風險管理等領域均保持最前沿的研究,為管理會計和財務人員提供一個交流的平臺。作為管理會計師的行業組織,它可以推動管理會計在企業中的研究創新,增進同行間的交流,推進管理會計的職業化,規范和提高管理會計師的職業道德。此外,借鑒西方經驗,既鼓勵高校的研究者們深入企業實踐中去調查、發現問題,也積極推動企業管理者與高校研究者之間的聯系,加深合作,共同進步。

2、加快公司治理建設步伐,營造管理會計發展的良好氛圍。

公司治理要求把企業組織的權力機構、決策機構、執行機構、監督機構四種職責分為不同的部門負責,各司其職,共同為企業價值最大化的目標服務。管理會計系統必須直接為公司治理服務,是因為公司治理的狀況會直接影響管理會計系統的效率和效果。只有當股東大會、董事會、經理層、監事會的職權真正分離,才能更有效地發揮管理會計的作用。此外,要在企業內部創造一個良好的管理會計發展氛圍,有關各方給予理解和支持,使管理會計的方法和手段更加適應企業環境。

3、改進會計信息系統,促使管理會計的相關性回歸。會計作為一個信息系統,其主要特征是將企業經濟活動的各種數據轉換為貨幣化的會計信息,這些信息是企業內部管理者和外部利益相關者進行經濟決策的主要依據,會計信息系統對企業實際情況的真實反映是及其重要的。因此,需要對會計信息系統的子系統——成本會計核算——進行改進,使其記錄的成本信息與企業真實情況相一致,并在此基礎上編制管理會計報告,使管理會計能滿足管理層的決策需要。

4、追蹤企業組織形式的變化,改進管理會計的手段。管理會計是隨著企業組織的發展而發展的。在不同規模的企業組織中,管理者的需求不一樣。當企業從事單一經濟活動時,管理者運用信息來評估和控制成本的效率;當垂直統一管理的大型企業出現時,各部門的管理者致力于自身業務的效率和有效性,而高層管理者致力于協調企業各部門的工作,以保證企業的整體績效;當多部門企業組織出現,管理者變為職業經理人時,企業需要協調管理者與業主的目標,解決綜合性企業中復雜業務帶來的內部控制損失等官僚問題。隨著企業規模、管理模式的發展變化,管理會計方法亦要不斷地發展創新,使其能夠解釋、指導實際管理工作,要進一步推動作業成本法、生命周期法、價值鏈法、集成方法、平衡記分卡、EVA等方法在預測、決策、預算、成本控制、智力資本控制和績效評價等領域發揮作用。

[1]于增彪:管理會計研究[M].中國金融出版社,2007.

[2]約翰遜、卡普蘭:管理會計興衰史——相關性的遺失[M].清華大學出版社,2004.

[3]卡普蘭:高級管理會計(第三版)[M].清華大學出版社,1998.

○丁 琳

(中南財經政法大學會計學院 湖北武漢 430073)