高溫“烤”問勞動保護

■米 一

高溫“烤”問勞動保護

■米 一

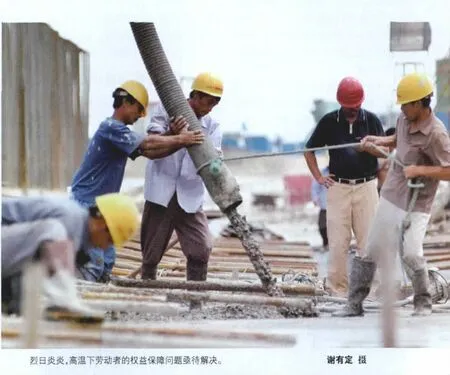

連續的高溫炙烤著中國大地,也“烤”出了高溫下勞動保護方面的一個“空當”——在高溫情況下,勞動者的生命健康安全該如何保護?是否通過立法就能解決這一問題?

2010年入夏以來,高溫肆虐,全國各地不斷發生因高溫導致職業中暑甚至死亡的案例。面對咄咄逼人的滾滾熱浪,越來越多的人開始關注高溫下勞動者的權益保障問題。而其中呼聲最高的,莫過于通過“高溫立法”,來解決這一難題。

制度上的先天不足

“我國除了50年前出臺的一部部門規章《防暑降溫措施暫行辦法》外,至今沒有一部統一的對勞動者在高溫情況下給予法律層面保護和人文關懷的法律法規。”針對今年全國大范圍高溫酷暑天氣,中國勞動問題研究中心主任梁智在接受媒體采訪時指出。

梁智所說的,是1960年7月1日由衛生部、勞動部和全國總工會聯合公布的《防暑降溫措施暫行辦法》,這也是我國現有的唯一一部有關高溫勞動保護的規章。然而,暫行辦法只規定了防暑降溫工作的基本原則、技術措施、保健措施和組織措施,針對的也只是冶金等特殊高溫作業的行業。不少專家指出,這個暫行辦法發布施行已半個世紀,至今沒有進行過修訂,在保護范圍、保護措施等方面的規定顯然已經過時,很難保障勞動者的權益。

“目前企業的所有制狀況、職工隊伍結構已經發生了很大變化,比如這部規定出臺時只有國企,非公企業、農民工等概念還未出現。同時目前大量的一線工人在非公有制企業就業,對這類企業勞動者的高溫保護,規定中也是空白。”中國勞動關系學院勞動法專家王向前認為,“這些地方恰恰是當前高溫防護工作最需要改善的。暫行辦法不能再暫行下去了。”同時,他還指出,暫行辦法沒有規定任何法律責任,即使企業不遵守,也難以追究,這就使得它不像一個具有強制力的規章,而更像一個行政指導性質的文件,其執行效果也就可想而知。

2007年7月,衛生部、原勞動和社會保障部、國家安監總局、全國總工會發出《關于進一步加強工作場所夏季防暑降溫工作的通知》,要求各地用人單位在高溫天氣期間,適當調整夏季高溫作業勞動和休息制度,增加休息和減輕勞動強度,減少高溫時段作業,確保勞動者身體健康和生命安全。安排勞動者在高溫天氣下(日最高氣溫達到35℃以上)露天工作以及不能采取有效措施將工作場所溫度降低到33℃以下的,應當向勞動者支付高溫津貼。

然而,這份通知被認為缺乏相應的處罰機制,同時通知規定的“相關具體標準由省級政府或省級勞動保障部門另行制定”,導致目前大多數省市的用人單位沒有落實好通知的精神。

據了解,國內僅有幾個城市對高溫保護進行過立法。較早的如重慶和深圳,但“活”到現在的只有重慶的《高溫天氣勞動保護辦法》,深圳的高溫保護辦法已經在2009年被終止了。而在更多的省市,只有法律效力低下的行政規范性文件對高溫保護進行了規定,它們頂著各種各樣的“通知”的帽子浮在水面上。

“目前很多仲裁案件中的高溫保護得不到支持,是因為勞動者的這一訴求缺乏相應的法律條款來支撐,可以說是‘于法無據’。”一位多年從事勞動仲裁的工作人員告訴記者。

因此,“高溫立法”的呼聲愈來愈高。中國社會科學院教授李楯認為,高溫立法涉及勞工權利的問題,“在市場經濟條件下,利益多元化,企業總希望減少成本,增加利潤,這就影響到勞動者權益。利益之爭就需要國家協調,通過協調來調整利益,立法是個很好的手段”。

是否需要“高溫立法”

然而,高溫立法這一工作遠沒有人們想象的那么簡單。

據報道,在一次立法討論中,相關部委都認為,1960年的《防暑降溫措施暫行辦法》肯定需要修改、更新,但是新的法律法規建立卻遠非易事。

“首先,立法周期普遍在4到5年,不是短期說出臺就能出臺。防暑工作是十分單一的工作,而我國的法律法規往往是比較宏觀的,為如此單一的工作立法尚無先例。”一位參加過立法討論的專家表示,立法有其法定程序和步驟,不是一蹴而就的。

同時,衛生部有關負責人表示,全國各地溫度、濕度相差較大,而且在同一地區的不同行業,其濕度也有較大差異,在相同溫度下,濕度越大,越容易造成中暑。目前尚無統一的高溫作業場所停止作業的溫度標準。針對不同的行業,也很難出臺相同的標準。在辦公室空調環境中工作的員工和在工地上露天工作的工人顯然不能采取同樣的標準。

也有一些專家認為,高溫立法之所以出臺難,各部門權責不明確也是重要根源。據介紹,高溫保護涉及工傷保險,歸人力資源和社會保障部門管,又涉及勞動安全,由安監部門負責,而涉及勞動衛生的部分,則是衛生部門的事。三方共管,最后變成了三方難管。

中華全國律師協會副會長呂紅兵認為:“高溫酷暑下勞動者的工作環境固然引人關注,但就此專門立法卻值得商榷。”他指出,盡管目前專門針對高溫勞動保護的規章僅有1960年頒布的《防暑降溫措施暫行條例》,但于1995年開始施行的勞動法第五十二條規定“用人單位必須建立、健全勞動安全衛生制度,嚴格執行國家勞動安全衛生規程和標準,對勞動者進行勞動安全衛生教育,防止勞動過程中的事故,減少職業危害”,同時第五十四條也規定“用人單位必須為勞動者提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和必要的勞動防護用品,對從事有職業危害作業的勞動者應當定期進行健康檢查”,應該說對在高溫條件下的勞動保護已經在現有法律中得到相應的體現。

梁智也指出,雖然勞動法未提及高溫津貼、防暑降溫等關鍵詞,但其中明確規定,用人單位必須為勞動者提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和必要的勞動防護用品,用人單位應當創造條件,提高勞動者的福利待遇。“顯然,如果用人單位沒有給勞動者提供適合勞動的環境或者在高溫情況下不給勞動者發放高溫津貼是不符合勞動法立法精神的。”

有學者指出,在高溫下勞動者權益保護這個領域,立法只能是指引性、原則性的。而這種指引性和原則性,依照目前的法律規定已經具備了,哪怕沒有法律規定,從人性關懷的角度,在高溫天采取一些保障措施,也不能說就“無法可依”。目前欠缺的,是根據地區特點、行業特點而出臺的切實措施,以及對這些措施的切實執行。

重在權益保障的落實

記者發現,對于“高溫立法”的呼聲雖然近年來年年不落,但多是在每個夏季熱鬧一陣,隨著季節的變化而急速“降溫”。然而,“高溫立法”是否就能解決這一長期存在的問題?高溫環境下,勞動者權益保障的癥結究竟是什么?

“高溫這個問題,立法缺失是一方面,但如果有了這樣一部法律,勞動者的權益就必然會得到落實嗎?”一位從事勞動保障事務工作的人員告訴記者,這些問題不可能是割裂開來的,不是說法一立就萬事大吉了,這是兩個問題,應該結合起來考慮。

事實上,對于勞動者權益保護的工作一直在進行。日前,針對全國各地高溫天氣頻發的情況,中華全國總工會宣布,各級工會將對大型建筑工地、露天作業場所、高溫作業場所勞動保護工作進行檢查;督促企業適當調整夏季高溫作業勞動和休息制度,嚴格控制加班加點,減少高溫時段作業;配合人力資源和社會保障部門,督促企業落實按時足額發放高溫津貼和防暑降溫費。

不少人士認為,既然發了通知、有了制度,就應當千方百計去落實。制度的效力來自于政府的執行力,“一方面主動出擊,到一線查處沒有兌現勞動者高溫權益的用人單位,另一方面還要重視輿論監督,認真受理勞動者舉報,處罰違規單位”。如果有關部門以通知落實通知,文件落實文件,保護勞動者的高溫權益只會是一句空話。

因此,高溫下的勞動者權益保障最關鍵的問題還在于執行。如果法律得不到認真執行,哪怕再完善也只是廢紙一張。有專家指出:“我國的勞動立法在一定程度上處于世界先進水平,但與實踐脫節嚴重。目前企業的用工意識、勞動者的維權意識還處在較低的層次上。”

正因此,如何把高溫勞動保護落到實處,也是各界關注的焦點。一些實務界人士反映,執行中遇到的最大困難就是勞動者不敢與用工單位“較真”,而目前勞動監察執法還存在很多障礙;規定發放高溫補貼,企業可能會采取其他方式如減少獎金來變通……這些都表明,高溫關懷僅有制度安排是不夠的,還應同時加大監管力度,對違反規定的企業、單位及時責令整改,使漠視勞動者合法權益的違法違規行為受到及時查處,同時應加大對勞動者維權意識和企業社會責任意識的培養。

廣東省、廣州市總工會法律服務律師團的勞動法專家、廣東勝倫律師事務所主任肖勝方認為,“高溫津貼”制度之所以執行不力,最關鍵是缺少罰則。企業的違法成本低,從自身利益出發很可能選擇不付出這一部分津貼資金。另外,高溫津貼金額不高,很多人不會為了這點錢與公司打官司。他認為,勞動部門應該把標準與罰則確立起來,加強行政處罰,加強勞動監察力度,這樣才能保證“高溫津貼”不至于淪為“口惠而實不至”的“紙上津貼”。

當高溫已經超越了簡單的自然現象,越來越成為一個復雜的社會問題時,它“烤”的就不僅僅是勞動者,還考驗著各級地方政府“以人為本”的執政理念,考驗著政府及公共管理部門的危機應急能力,也考驗著各項制度的生命力。