德國政府間財政關系:危機與前景

根據全球通用指標,判斷一國經濟形勢穩定與否主要參考市場物價指數、社會就業水平、財政收支形勢、GDP增速及國內外投資力度等相關變量。本文擬從德國近年來的GDP增速、社會失業問題、財政赤字等三大方面揭示德國經濟所面臨的嚴峻局面。

德國經濟面臨的困境

一、GDP增速低迷

德意志聯邦共和國(原西德)在20世紀五六十年代中期曾創造了令世人驚嘆的“經濟奇跡”,迅速成長為繼美國、日本之后資本主義世界第三經濟強國。在此期間德國的GDP保持高速上揚,其1951年到1957年國內生產總值保持了很高的增長率,依次為10.4%、8.9%、8.2%、7.4%、12%、7.3%和5.7%。然而自1990年兩德統一以來,除1990年和1991年GDP分別實現5.5%、4.9%的漲幅外,其他年份均未能達到3%的理想水平。進入21世紀后德國仍然深陷“社會市場經濟”模式的陷阱而難以自拔。據統計,2000年至2008年其GDP增速分別為2.9%、0.8%、0.1%、-0.1%、1.6%、0.8%、2.7%、2.5%、13%,而剛剛過去的2009年更是創紀錄地下滑了5%。雖然默克爾政府推出一系列旨在提升公眾消費信心、刺激商品出口、強化資本投資力度的改革措施,但是德國學術和工商業界人士對2010年經濟增長預期僅抱有謹慎的樂觀態度,《明鏡周刊》提供的一組較為樂觀的數據顯示增長率可能超過2%

聯邦德國自1949年至今先后經歷了六次周期性經濟衰退:1967年戰后第一次經濟危機、1973—1974年因第四次中東戰爭導致石油價格暴漲從而引發經濟危機、1979—1982年爆發戰后最大經濟危機、1993年因兩德統一觸發經濟衰退、2003年受經濟全球化影響誘發負增長、2008年因美國次貸危機引爆第六次經濟衰退。由此可見,德國經濟除在統一時被短暫地注射了一劑“強心針”外,總體表現乏善可陳,甚至在某些年份可謂“糟糕透頂”。這一現象引起了德國政界、企業界、學術界廣大人士的深刻憂慮,并為全球經濟學界所關注。

二、失業現象嚴重

20世紀六七十年代德國曾被譽為全球解決就業問題最為成功的國家之一,其就業率在相當長的時期內一直保持高水平,從而鑄造了德國的“經濟奇跡”和“福利國家”神話。然而自統一以來,由于全球經濟形勢持續動蕩,素以出口和制造業訂貨充當經濟增長“引擎”的德國出現企業海外訂貨銳減、生產能力利用率萎縮、銷售收入和利潤水平均明顯走跌的局面。宏觀經濟形勢不景氣直接決定全社會就業崗位供給能力滑坡,失業率持續走高,嚴重威脅德國經濟和社會發展。此外,傳統福利國家模式追求充分就業的發展方式日益受到經濟全球化的沖擊。德國社會學家烏爾利希·貝克認為新經濟時代全球資本的新勞動生產率法則就是:“數量越來越少的、受過良好的高等教育,可以在全球范圍內流動的人們卻可以創造出越來越多的效益和服務。經濟增長不再保證失業率的減少,而是相反,要以勞動崗位的減少為前提—這就是高失業率的增長。”統一也使德國勞動力市場壓力陡增:1990年后德國增加了25%的人口,但產業增長無幾;德國政治家無視統一帶來的嚴重經濟后果,留下了很多后遺癥。當前德國東、西部地區間的經濟發展水平、勞動生產效率、市場空間容量、就業者技能素質仍存在相當差距,東部地區失業率高達18.6%的事實昭示人們要使東西德地區真正實現政治、社會和經濟一體化,完成德國內部統一將是一個較長的過程,需要幾代人的共同努力。

縱觀歷史,20世紀六七十年代德國失業情況輕微:1970年失業率僅為0.7%,共計14.9萬人。自20世紀80年代中期伊始,德國失業率穩步上升,尤其在統一后更是不可收拾。1998年至2000年失業率分別為11.1%、10.5%、9.6%。進入21世紀的德國深受勞動力市場需求不足的困擾,據統計,2001年至2009年失業率相應為9%、9.5%、10.5%、10.3%、10%以上、10.8%、9%、8.3%、8.2%。雖然施羅德和默克爾政府采取了相應措施意在強化公眾應對就業有效需求低迷局面的信心,但是收效甚微,聯邦議院曾多次以提案形式督促政府采取更為積極主動的方針應對勞動力市場供需失衡的窘境。

三、財政赤字和國債水平居高不下

德國統一以來為支付東部地區建設資金、維系社會市場經濟體制所允諾的高福利供給及其他日常性開支需要,全國財政支出總規模屢創新高,令德國朝野震驚。以支援東部地區為例,截止“團結公約”第一階段終止,聯邦政府已輸送資金達1.5萬億馬克;自2005年生效至2019年結束的“團結公約”第二階段規定聯邦政府向新州轉讓款項總計為3060億馬克,即1565億歐元,每年財政轉讓為206億馬克。如此龐大的財政資源區域間流動堪稱人類政治經濟史上的杰作,盡管財政轉移支付數量驚人,但卻是為鞏固統一的新國家所必需付出的政治代價。社會保障支出占經常性項目開支的比重最大。由于德國近年來人口老齡化現象嚴重,失業問題突出,致使以失業救濟、工傷醫療和養老金為重心的社保系統不堪重負。當前德國每年用于社會福利的費用約占GDP的13%:2004年社會保障支出占GDP的29.5%;2007年占13%。

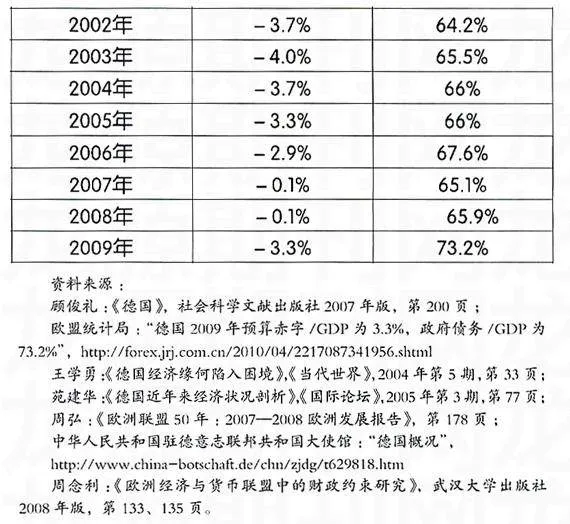

隨著財政支出任務的日益繁重,入不敷出的現象也愈演愈烈,全國財政自20世紀90年代以來均以赤字而告終。下表通過財政赤字率和國債率兩大指標揭示德國多年來的財政窘境。

按照《馬約》趨同標準中的財政穩定目標,成員國的公共財政赤字和國債不得超過本國當年GDP的3%和60%。鑒于德國近年來財政指標屢次違規,歐盟財政委員會嚴厲警告并督促德國政府采取切實有效的舉措扭轉赤字膨脹的境遇。現代財政學基本確認應對赤字鴻溝的政策選擇不外乎提高稅收、大舉借債、削減開支等方面,后者主要依托壓縮經常性項目支出規模,最典型的如社會保障。但是諸如“福利剛性”和“選舉政治”等硬約束條件的存在,造成對社會福利系統的改革猶如碰“高壓線”的禁忌。例如施羅德政府一上臺就試圖觸動這根神經,結果一下子就丟掉了6個州、市的執政大權。因此德國聯邦政府只能在增稅和借債二者問進行抉擇,而后者較之前者不容易招致執政聯盟內部、議會反對黨和廣大企業及勞動者的“壓力”,故而運用較多。然而隨之而來的問題是國債水平直線上升,以德國為例,自1996年以來其國債率已持續超過《馬約》設定的60%警戒線,迄今未有改觀。

“赤字財政”和“國債財政”深刻折射出德國協調和穩定政府間財政關系所面臨的嚴峻形勢。它嚴重制約國家決策再投資的能力和信心,造成國際收支風險加大,政府進行宏觀經濟調節和市場監管的手段被弱化。

德國政府間財政關系的未來

近年來有學者針對德國地方財政出現的前所未見的窘困局面認為這是在合作聯邦主義的框架內播下不安定的種子,它會導致縱向政府間關系由和諧向動蕩、由均衡向失重的方向轉變。長期以來,地方政府為緩解財政壓力聯合起來向聯邦政府和州政府施加壓力,經過努力終于迫使各方共同成立地方政府財政改革委員會以探尋可能的解決方案。地方政府的聯合和高度一致難免使人們產生某種推測,即地方政府是否更傾向于改變傳統的政治權力格局?它們長期橫向聯合的實質目標是否在于強化自身戰略博弈能力,以求打破當前的縱向分權格局?未來它們是否會更加倚重此種集體施壓的方式?

在當代德國政府間財政關系的變化格局中,地方政府無疑希望擴大自身在全國財政“大餅”中的份額,縮小財政收支不平衡的程度,降低財政赤字。然而事實是,歷經多年的演變,如今德國的財政分配格局已在總體上形成,三級政府在分級財政原則下各司其職,已不具有多余的閑置“蛋糕”可供再次分eAlVFCf+3FUrAXhGexxTqA==配。目前,德國所發生的全面財政危機狀況是自二戰結束建國以來前所未見的,聯邦和州財政均存在嚴重問題,聯邦政府和州政府基于自身利益難以完全滿足地方的財政需要。資源不足和地方政府的財政需要難以得到滿足成為當前德國政府間財政關系格局的真實寫照,此種狀況是否會形成惡性循環,激化本已稍顯緊張的德國政府間財政關系?未來德國的政府間財政關系是否會從合作聯邦主義倡導下的財政分權走向競爭型模式?

首先,應該明確,雖然目前德國的財政困境在很大程度上受制于長期積累的結構性矛盾因素,如經濟體制、產業結構及福利制度等,但究其實質仍然是自20世紀90年代以來國民經濟長期不景氣的結果。從90年代往前追溯到20世紀80年代初期、70年代初期和60年代中期三次經濟危機給西德政府間財政關系帶來的負面影響,可以看到,政府間財政關系的緊張與和諧與否常常取決于客觀的經濟形勢,具有某種過程性和功能性的內涵。事實上,目前德國政府間財政關系的維持,具有減少交易成本和政治代價的內在考慮,任何涉及結構性框架的劇烈變革都將難以獲取廣泛的政治支持。一旦全球經濟復蘇,必然帶動以出口為增長推力的德國經濟的反彈,進而使德國的政府間財政關系得以改善。

其次,德國高度穩定的憲政制度為保持其相對穩定的政府間財政關系提供了體制保障。對于德國的憲政主義可以從三個層面去理解:一是對權力的限制,即一整套限制權力的政治與法律體制;二是對政體的表達,即體現社會公共利益和追求社會公益的組織方式;三是對民主審議的承載,即為實現憲政目的所創設的為社會全體公民所接受的協調競爭關系和對社會利益進行公斷的架構。德國《基本法》是國家根本大法,一切其他法律法規都不得違反《基本法》的規定,一旦違規則聯邦政府得以憑借聯邦立法機關的授權予以嚴厲禁止。財政體制是涉及德國各級政府根本利益的重要制度框架,由《基本法》設定總體組織原則。其他如《財政平衡法》、《穩定經濟與增長法》、《預算法》等具體規范政府間財政關系的法律均根據憲法條款所擬定,與《基本法》高度契合,擬對德國的政府問財政關系進行根本性變革必須以憲法為依托。德國奉行聯邦主義,聯邦制國家的修憲是牽涉利益面極廣的重大政治議題,須經聯邦和各組成單位共同協商確定,并須經由各立法機關多數同意的法律程序。這在現實政治過程中空前艱巨,常常僅某單一成員單位持異議就能導致其他行政主體的動議付之東流。自二戰結束以來至今德國建國已達六十年之久,然而對《基本法》進行修改的次數卻屈指可數。自1956年和1969年在財政關系上確立以共享原則取代分離財政以來,德國尚未發生過任何結構性變動的成功案例。

再次,在德國,地方政府從來不具備同聯邦政府和州政府對等博弈的實力,在政治和經濟兩個方面均處于劣勢。在國家的政治舞臺上,地方政府缺少展示自身力量的平臺;在資源分配、財經談判和利益交換中也處于劣勢地位。在德國聯邦參議院中,州政府憑借其“內在權力”,在與自身利益息息相關的政策領域擁有最終決定權。與之相比,地方政府在國家權力中心沒有任何實質性的發言權。地方政府的管轄范圍、地方政府領導人的視野和領導水平均受到較大限制。從歷次地方政府處理財政危機的情況看,主要涉及地區間合并或聯合、地方公共服務體系的改革等。地方政府不具有在全國范圍內進行政治運作,以及利用資源交換等形式去擴張自身財政權力的能力。

(責任編輯:劉娟