發達國家高等職業教育的特點及啟示

□趙修渝 王婷婷

一、引言

教育部前部長周濟在教育部2009年度工作會議上指出,要大力發展高職教育,并把職業教育與農村義務教育和高等教育并稱為“三大任務”。可見政府對高職教育的重視程度。截止到2007年,全國共有普通高等學校和成人高等學校3,336所。其中普通本科院校740所,專科院校1,168所,職業技術學院1,015所,成人高等學校413所,民辦的其他高等教育機構906所,本科學生達到282萬多人,專科學生人生近284萬[1]。“十一五”規劃表示,要適度控制高校數量的增長,優化結構與布局。在高等教育的規劃部分,要引導高校根據國內外人才市場的變化,適時調整招生專業和教育內容,優化高等職業教育、本科教育、碩士和博士研究生教育的結構。到2010年能實現在學人數達到3,000萬人,毛入學率達到25%左右,其中普通本專科在校生規模達到2,000萬人,在學研究生約130萬人,高等職業教育的招生規模繼續保持在普通高等教育招生總量的一半左右[2]。目前,正值我國“十二五”規劃的編制時期,結合“十一五”期間高職教育取得的成績,應繼續大力發展高職教育。

二、三國高等職業教育的發展

(一)德國的高等職業教育的發展

德國位于歐洲中部,作為世界第三大經濟強國以及歐盟GDP總值排名第一的國家,并一直以強大的經濟實力為其高等教育投入提供了強有力的保障。同樣,德國的高等教育也為其經濟發展提供了優勢條件。眾所周知,德國的國土面積不大,自然資源比較貧乏,主要依靠出口換物。然而,德國的科學技術及其組織管理高卻度發展,尤其是德國的職業技術教育,每年培養出大量的精專人才。這些人才帶來的優質產品和良好服務對德國的經濟發展提供了強有力的保證。德國的職業教育歷史悠久,可以追溯到古希臘、羅馬時期,當時主要是作坊式的師徒形式。到19世紀,逐漸演變成了著名的“雙元制”的模式。雙元制的教育模式指學生一方面接受學校科學文化知識的學習,另一方面去企業參與實踐技能的培訓。首個“雙元制”模式的職業學院誕生于20世紀70年代的中期德國的巴符州。“雙元制”教育模式現已經成為德國高職教育的主體。

(二)日本的高等職業教育

日本是世界上職業教育最發達的國家之一,也是在社會發展過程中受惠于職業教育最大的國家之一。日本是二戰中的戰敗國,地理面積很小,其GDP卻能在90年代成為世界上排名第二的世界經濟強國。日本這一成就的取得不僅與其自明治維新以來在政治和經濟上的改革有關,與其堅持“教育立國”也有著密不可分的關系。

目前,日本的高等職業教育機構主要包括三類:一是高等專科學校,招收初中生,學習5年即通常所說的五年一貫制高等高專科學校,培養目標是“深入教授專門的學藝、培養職業所必需的能力”。二是短期大學,招收高中畢業生,學制2-3年,培養目標為“在教育的基礎上,對學生進行高深的專門知識教育,培養職業上或實際生活中所必需的能力”。三是技術科學大學,招收高等專科學校畢業生,進行本科與研究生的連續性課程教學。技術科學大學以實踐的技術開發為培養目的,進行教育和研究。所以,日本的高等職業教育體系是由多樣化的教育機構組成的,這些教育機構各有特色,在功能和專業領域上形成了相輔相成、優勢互補的關系。

(三)美國的高等職業教育

美國的高職教育在戰后得到迅速發展,尤其是在20世紀六、七十年代。當時的高職院校包括贈地學院(后來發展成為大學的技術學院)和社區學院(前身是初級學院)。20世紀50-70年代是社區學院的大發展階段,學校數量激增,入學人數占接受高等教育總人數的40%左右,學校培養的應用型和技術型人才為當時的經濟復蘇和社會發展提供了重要支持。社區學院滿足了美國高等教育打折和教育終身化的需求,其收費低、學制短、靈活實用的特點使得美國的高等教育走上了大眾化的道路。到2006年,美國社區學院有 1,250所,高校總數34.1%,學院的學生800萬,超過高校總人數的50%[3]。社區學院不僅在美國高等教育大眾化過程中扮演著重要角色,而且對美國的社會經濟發展做出了巨大貢獻。曾任美國總統克林頓說過“社區學院是美國的最佳特色”。美國參議員Lauch Faircloth說“據我所知,社區學院是美國政府所資助的唯一成功的職業培訓工程”[4]。

三、德日美三國高等職業教育的共同點

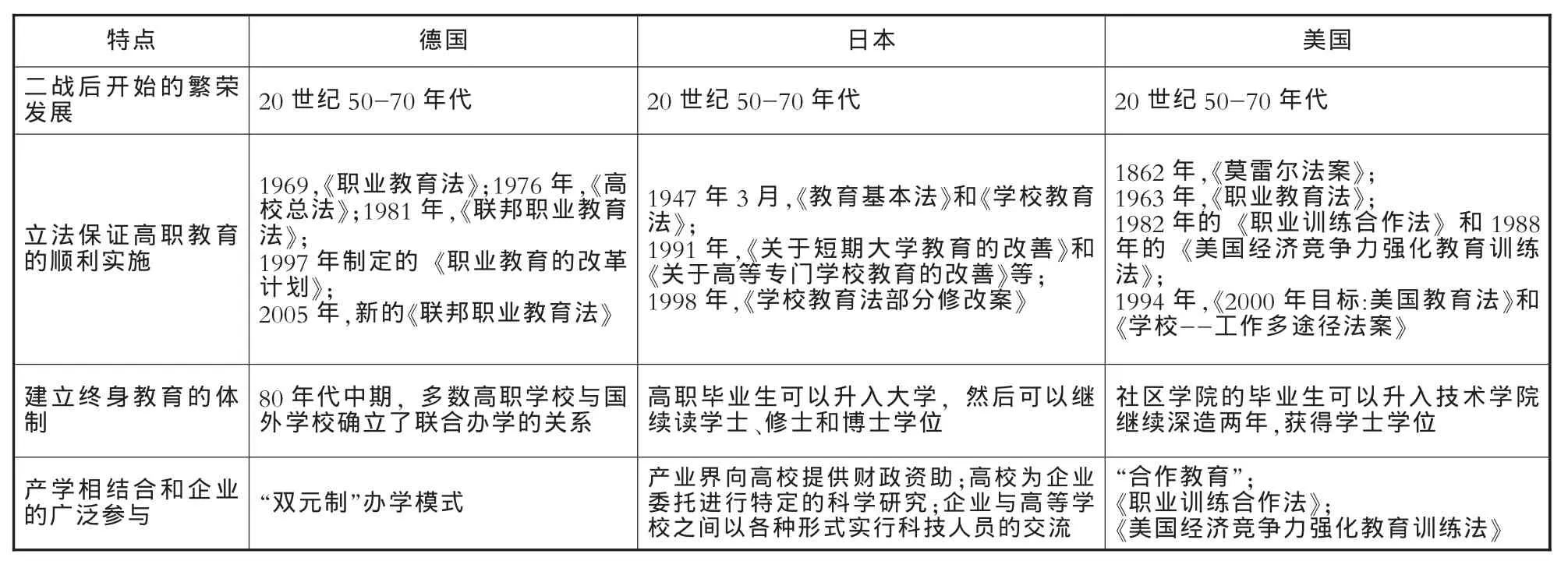

美國、日本和德國三國的GDP位居世界前列,其經濟的發展和GDP的增長依賴于本國的資源、政策和教育特點,在不同的歷史階段,三國的高等職業教育為其經濟的發展起到了“發動機”的作用。雖然,三國的高等職業教育體制形式各異,但其在形成過程中,卻有諸多共同之處,如其繁榮時期,立法對高職教育的保證,終身教育體制,校企結合等(見表 1)。

四、德日美三國高等職業教育對我國的啟示

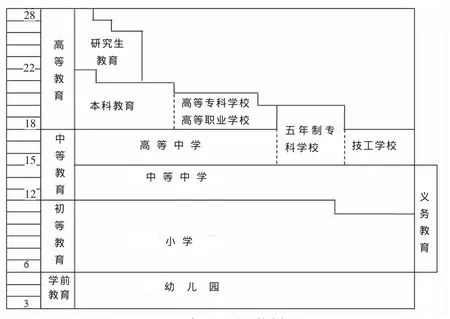

20世紀80年代初,隨著我國經濟的發展和改革開放步伐的加快,一批面向經濟發展、服務地方建設,以培養技術應用型人才為目標的高等職業院校應運而生。與傳統高校相比,高職院校以其突出的職業特色、明確的服務定位、嶄新的辦學理念,成為我國高等教育發展的一支新生力量。在我國現行的學校制度是由單軌學制發展而來的分支型學制(見圖1)。由我國的學制圖可以看出,高職教育在我國形式多樣。近年來,我國高等職業教育發展迅速,成為高等教育的重要組成部分,為我國的經濟建設培養了一批應用型人才。

德國、日本和美國三國高職教育對我國的啟示如下:

(一)高職教育的發展要與經濟發展的水平相適應

和發達國家一樣,我國高職院校的發展與我國經濟的發展也有著密切的關系。改革開放以來,高新技術在生產中的比例增大,產業結構由勞動密集型向資本密集型和知識技術密集型轉化。我國處于經濟結構戰略性調整和產業結構優化升級的關鍵階段,在生產、經營、服務第一線需要大量的實用型技術人才,對高等職業教育的發展提出了迫切要求。到目前為止,國內多高職教育的人才仍然有很大的需求,高職教育應在變化中求發展,培養出于經濟發展相適應的人才。

表1 德、美、日三國高職教育共同點

圖1 我國現行學制圖

(二)加強立法和制度建設,保證高職教育在教育系統中的地位和運行秩序

1985年《中共中央關于教育體制改革的決議》中提出,“積極發展高等職業教育,逐步建立起一個從初級到高級、行業配套、結構合理、又能與普通教育相互溝通的職業技術教育體系”的指導方針。然而,由于缺乏配套的政策和法規,以及一些不利的政策導向,我國的高職并沒有得到長足的發展。1996年,我國正式頒布《高等教育法》和《職業教育法》,明確了高等教育及職業教育的法律地位。1999年,教育部《面向二十一世紀教育振興行動計劃》,再一次提出要發展高等職業教育,并出臺了一系列的方針政策。總體上看,政府的重視和法律的保證大大促進了我國高職的健康發展。但我國在高職教育的立法方面還需完善,還需要得到政策法令上的支持與保護。

(三)推進高職教育的師資隊伍建設,努力建設“雙師型”的教師隊伍結構

師資隊伍建設是發展高職教育的關鍵。由于高職學生的特殊性,高職老師不僅需要具備豐富的理論知識同時必須擁有相關的實踐經驗。目前,我國還沒有形成高職教師的評定標準,教師資格良莠不齊。高職教師體系的建設可借鑒發達國家的規定,比如德國高職學校老師的聘任標準為獲得博士學位并取得教授資格的專門人才,具有3~5年工作經歷,或者3年企業的工作經歷等,這些規定確保了高職教師的學術涵養和較強的操作技能。另外,積極鼓勵高職教授在完成教學任務之余,多與企業中鍛煉,已及時了解并學習最先進的生產工藝,熟悉生產技術,積極向“雙師型”的教師靠攏;也可以實行校企掛鉤,向企業內聘請專職人員當教師,以解決目前“雙師型”教師匱乏的現狀。

(四)將高職教育納入終身教育的體系

我國高職教育須將職前教育和職后教育貫穿起來,為各種年齡階段的在職人員提供培訓和進修的學習機會,使得高職教育成為終身教育的一種模式。我國要確立終身教育的理念,將各個階段的教育有機的銜接起來,使得高職畢業的學生也可以繼續接受大學本科的教育,進而進行終身教育。

(五)走產學結合的道路

所謂產學相結合,就是突破傳統培養人才的方式,學校與社會、企業攜手合作、共同培養人才的模式。這種模式對提高人才培養的質量有著不可替代的作用。產學研結合是高層次教育所需要的模式,高職教育只需做到產學有效的結合,便可以培養出適合社會需求的優秀人才。產學結合有利于理論知識實踐化,課本知識應用化,可以從根本上解決學校教育與社會需求相脫節的問題,縮小學校培養人才和社會需求人才之間的差距,增強高職學生的社會競爭力,高職學生的培養目標更是適應此種教育方式。

(六)推動區域經濟建設

高職教育的一大特點就是面向地方經濟建設,為區域經濟發展培養高素質人才,為企業員工的繼續教育提供培訓基地。由于各地區經濟發展的不平衡,決定了在人才需求上有著不同的要求,需要多層次、多樣化的職業教育。因此,高職教學要把滿足本地區產業和企業發展的需要放在首位,東部和西部地區,沿海和內陸城市在學科發展上因地制宜。另外,高職院校還可以充分利用各種軟科學研究,如圖書情報及專家、教授、高級技術人才的知識和技術,走進信息市場,為政府特別是企事業單位的發展規劃、重大建設工程及技術公關項目提供咨詢、參謀和決策意見,更好地推動區域社會經濟的發展。

五、結論

本文以德、日、美三國高等職業教育為代表,闡述了發達國家的高職教育在繁榮時期、教育立法、終身教育、校企聯合教育等屬性確有共同之處。這些國家高職教育的發展過程對我國的高職教育具有借鑒作用。相比之下,我國高等職業教育的成熟還有很大的發展空間,主要包括經濟基礎建設,立法法制建設、師資隊伍建設、產學結合和區域經濟建設。

[1]中國統計年鑒[M].2008.

[2]“十一五”教育規劃綱要公布我國將適度控制高校數量[EB/OL].http://www.91student.com/showdoc.docdocid=36 4495.

[3]劉福軍,成文章.高等職業教育人才培養模式[M].北京:科學出版社,2007:76-78.

[4]李建奇.高等職業教育研究與實踐[M].北京:科學出版社,2006.