從百年前的“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”到今天的“中國(guó)模式”(上)

2011-01-01 00:00:00高續(xù)增

銀行家 2011年4期

內(nèi)容提要與寫(xiě)作大意

金觀濤先生30多年前就開(kāi)始用控制論里的“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”來(lái)分析中國(guó)傳統(tǒng)社會(huì)。

我認(rèn)為“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”是對(duì)中華民族自秦漢直到1911年辛亥革命這段漫長(zhǎng)歷史中的社會(huì)形態(tài)的極好概括。它抓住了這段歷史的最基本特征:中國(guó)人與世界上所有別的民族不同,他們不是用宗教的力量,而是用世俗的力量和一套工具性很強(qiáng)的理論——儒術(shù),對(duì)中國(guó)社會(huì)進(jìn)行長(zhǎng)期的治理。在這期間,中國(guó)的文化精英們拒絕承認(rèn)社會(huì)主體結(jié)構(gòu)是一個(gè)應(yīng)當(dāng)不斷發(fā)展變化的非自然系統(tǒng)(所謂“天不變,道亦不變”),拒絕社會(huì)變革,這就使得中國(guó)社會(huì)陷入了周期性的社會(huì)治理與動(dòng)亂循環(huán)的怪圈而不能自拔。整整一百年前,中國(guó)人終于走出了這個(gè)怪圈,勇敢地從實(shí)踐的層面開(kāi)始對(duì)傳統(tǒng)社會(huì)進(jìn)行改造。在這段艱難的社會(huì)轉(zhuǎn)型中,傳統(tǒng)既是前進(jìn)道路上的阻力,也是能在不借助外力的前提下,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)妥漸進(jìn)的社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)可資借力的文化資源。到現(xiàn)在,尤其是近30年來(lái),這個(gè)偉大的社會(huì)工程的進(jìn)展終于讓人們看到了希望。

現(xiàn)在,“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”已經(jīng)成為了歷史,我們不要太著眼和著力于它的功過(guò)是非,眼下最有意義的事情是對(duì)“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”進(jìn)行更深入的研究和思索,以找出對(duì)我們今后社會(huì)轉(zhuǎn)型有價(jià)值的啟發(fā)和借鑒。其實(shí),“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”也并非百弊而無(wú)一利,它獨(dú)創(chuàng)了文官政府政治,領(lǐng)導(dǎo)歷代民眾完成并有效管理了規(guī)模巨大的水利工程,創(chuàng)建了一整套應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害的救災(zāi)賑災(zāi)系統(tǒng),它還創(chuàng)造出了世界上空前輝煌的農(nóng)業(yè)文明,在沒(méi)有現(xiàn)代科學(xué)理論指導(dǎo)的情況下,在制造技術(shù)和醫(yī)學(xué)等諸多方面摸索出了令世人驚嘆的成果。

由于中國(guó)在世界上的獨(dú)特地位和影響,中國(guó)人的這個(gè)社會(huì)改造工程不能不被外人所關(guān)注,一向自傲的西方人則把他們不能理解的這個(gè)現(xiàn)象稱為“中國(guó)模式”。他們中的一些人對(duì)我們的成功懷有疑慮,更有少數(shù)人甚至心懷恐懼。對(duì)于我們自身,則應(yīng)當(dāng)理智地看到:現(xiàn)在只是在征途中,今后還有很長(zhǎng)的路要走。剛剛過(guò)去的這百年時(shí)間,還不到一個(gè)像漢、唐、宋、明、清這樣王朝生命周期的一半,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以完成對(duì)這個(gè)老大帝國(guó)的軟文化遺產(chǎn)的根本性改造。工程正沒(méi)有窮期,我們沒(méi)有理由歇息。我們已經(jīng)取得了很有說(shuō)服力的成果,我們也有理由對(duì)未來(lái)的成功充滿信心。

謹(jǐn)以此文紀(jì)念辛亥革命一百周年,并向造就今日中國(guó)的啟蒙者和先行者們致敬。

初識(shí)“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”

最早聽(tīng)到“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”這個(gè)詞,是在1979年秋天的一次學(xué)術(shù)交流會(huì)上。那是一次由南開(kāi)大學(xué)學(xué)生會(huì)組織的天津大專院校學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。我作為天津財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)生會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)參加了這次交流會(huì)。記得我還帶去了我的長(zhǎng)篇論文《論計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的三大經(jīng)濟(jì)規(guī)律》,這是我用大量課余時(shí)間寫(xiě)成的,凝聚了我很專注的精神和當(dāng)時(shí)全部的知識(shí)和智慧,能夠帶著這樣有準(zhǔn)備的“成果”參會(huì)的,我是所有參會(huì)學(xué)生中僅有的一個(gè)。

學(xué)術(shù)會(huì)的主題發(fā)言有兩個(gè),一是由金觀濤先生宣讀他的《中國(guó)封建社會(huì)的超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)》,此外是由雷偵孝宣讀他和王通訊共同發(fā)表的《論人才》。相較之下,我更對(duì)金觀濤先生的文章和觀點(diǎn)由衷地欽佩。他的文章傳達(dá)了大量的信息和資料,而我的文章則充滿了從概念到概念的邏輯推理,除此之外就是對(duì)革命導(dǎo)師專著里語(yǔ)錄的理解和論述。學(xué)術(shù)交流會(huì)后,在他們幾位從北京趕來(lái)的青年學(xué)者的住處,他們聽(tīng)取了我寫(xiě)的那篇文章的觀點(diǎn)梗概。耐心地聽(tīng)過(guò)后,金觀濤先生和劉青峰先生都對(duì)我提出了同樣的問(wèn)題——誰(shuí)能設(shè)計(jì)出能完全體現(xiàn)社會(huì)實(shí)際需求的全社會(huì)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃呢?

我當(dāng)時(shí)一下子就沒(méi)有了自信。

寫(xiě)這篇文章前我找到了當(dāng)年的日記,那一天是1979年11月12日。日記中,我當(dāng)時(shí)聽(tīng)講的文字記錄,竟然有兩千多字,大部分是記錄的金觀濤先生的講演。

從那天以后,我思考中國(guó)傳統(tǒng)社會(huì)的結(jié)構(gòu)問(wèn)題,就擺脫不開(kāi)“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”這個(gè)標(biāo)尺了。

“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”的形成——中國(guó)社會(huì)的基本特色

2011年1月,由民族出版社出版的《興盛與危機(jī)》(作者金觀濤和劉青峰)全面反映并詳細(xì)解說(shuō)了當(dāng)年金觀濤先生的社會(huì)“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”的思想。再讀《興盛與危機(jī)》,重溫金觀濤先生的思想體系,給了我寫(xiě)這篇文章的動(dòng)力和素材。

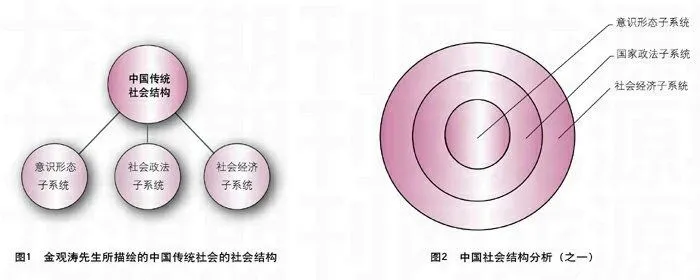

在金觀濤先生的這本書(shū)里(P176)有個(gè)很著名的系統(tǒng)分析圖(圖1),它把一個(gè)社會(huì)內(nèi)部的三個(gè)結(jié)構(gòu)關(guān)系表述了出來(lái),即:

這個(gè)圖顯示,一個(gè)社會(huì)系統(tǒng)可以分解為相互之間有機(jī)聯(lián)系的三個(gè)子系統(tǒng):意識(shí)形態(tài)、國(guó)家政治機(jī)器和社會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)體,它們之間兩兩相關(guān),互相影響。這是作者運(yùn)用系統(tǒng)論和控制論的理論方法,通過(guò)對(duì)西方社會(huì)文化結(jié)構(gòu)進(jìn)行深刻研究后得出的結(jié)論。在此之下,作者得出了一系列的推論。

然而,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的思考,我認(rèn)為有必要對(duì)此進(jìn)行仔細(xì)議論。

我認(rèn)為,以現(xiàn)代西方社會(huì)為代表的非中華文明體中,這樣的系統(tǒng)分析可能是貼切的,這個(gè)分析對(duì)中國(guó)春秋以前的社會(huì)結(jié)構(gòu)也是比較適用的,只是直接拿來(lái)套用中國(guó)自秦漢以后的所謂“封建社會(huì)”,我認(rèn)為就不那么靈驗(yàn)了,原因是它并沒(méi)有真實(shí)地反映中國(guó)這段歷史的社會(huì)實(shí)際。

在西方各個(gè)民族歷史上,沒(méi)有像中國(guó)的皇朝這樣強(qiáng)有力的政治傳統(tǒng)——這是中國(guó)的特殊性。西方的社會(huì)思想學(xué)術(shù)、社會(huì)生產(chǎn)與交易,以及人口的流動(dòng),都不在強(qiáng)力的政權(quán)管轄的范圍內(nèi)。

我認(rèn)為,中國(guó)國(guó)情的特殊性應(yīng)當(dāng)用下面這個(gè)分析圖(圖2)來(lái)表達(dá)。兩千年來(lái),中國(guó)的社會(huì)結(jié)構(gòu)是這樣的:思想意識(shí)形態(tài)被政治文化緊緊包裹在里面,經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)子系統(tǒng)被置于社會(huì)結(jié)構(gòu)的外圈。

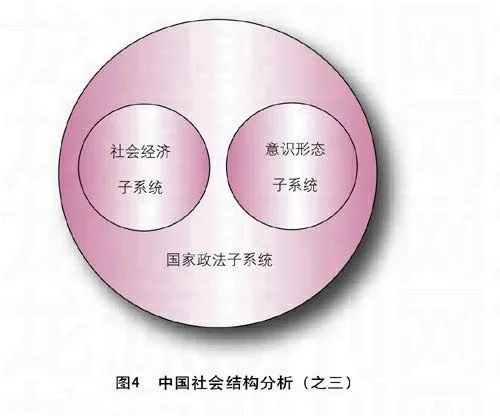

在這個(gè)示意圖中,三個(gè)子系統(tǒng)之間只強(qiáng)調(diào)相鄰關(guān)系,沒(méi)有內(nèi)與外的區(qū)別。如果把圖中的意識(shí)形態(tài)內(nèi)核與社會(huì)經(jīng)濟(jì)外圈相互易位,成為圖3,按照純粹結(jié)構(gòu)分析的原理,它們(包括下面的圖4)只是同一個(gè)內(nèi)容的兩種表現(xiàn)形式。

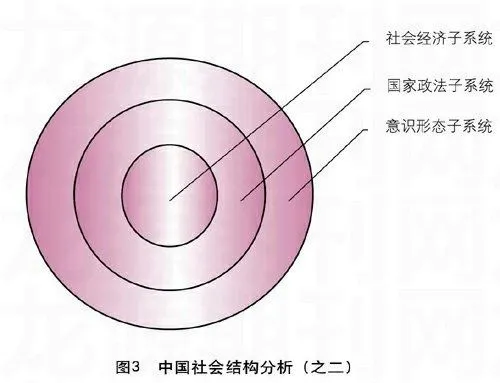

還有一種表現(xiàn)形式如圖4所示,呈“雙黃蛋”型。圖2到圖4的三種表現(xiàn)形式不同,但都體現(xiàn)了同樣的含義:中國(guó)“封建社會(huì)”結(jié)構(gòu)的三個(gè)子系統(tǒng)之間始終保持這樣的關(guān)系——意識(shí)形態(tài)子系統(tǒng)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)子系統(tǒng)之間不存在直接的相關(guān)關(guān)系(或者只存在極弱的相關(guān)關(guān)系),它們都處于社會(huì)政法子系統(tǒng)(即國(guó)家政治機(jī)器)的強(qiáng)力支配下。

在本文后半部分議論“中國(guó)模式”這個(gè)話題時(shí),將會(huì)再次提到這個(gè)示意圖(圖4),用來(lái)分析歐洲短暫的封建社會(huì)的社會(huì)結(jié)構(gòu)。只不過(guò),在這個(gè)示意圖中,天主教主導(dǎo)的意識(shí)形態(tài)子系統(tǒng)成為了占統(tǒng)治地位的中堅(jiān)系統(tǒng),對(duì)其他兩個(gè)子系統(tǒng)具有絕對(duì)的支配能力,因而對(duì)歐洲的社會(huì)文化進(jìn)步起到了阻礙作用,但阻礙的方式與在中國(guó)發(fā)生的情況迥然不同。我們可以通過(guò)對(duì)圖4和圖5(見(jiàn)本刊下期將刊登的《從百年前的“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”到今天的“中國(guó)模式”(下)》——編者注)的分析對(duì)比,得出一系列有價(jià)值或有趣的結(jié)論,例如中國(guó)與歐洲文化不同的根源究竟在哪里等。

自從秦始皇以武力統(tǒng)一中國(guó),并依照商鞅的設(shè)計(jì)實(shí)行愚民政策以后,軍事化的政治或者說(shuō)壟斷型的政治實(shí)體,就規(guī)定性地窒息了中華文明的發(fā)展前程。大規(guī)模的全國(guó)軍事行動(dòng)以后,卻沒(méi)有相適應(yīng)的政治機(jī)構(gòu)和手段來(lái)管理這么大的一個(gè)國(guó)家,它的短命就已經(jīng)被注定了。

漢代初期,剛剛職掌天下的決策高層,鑒于秦帝國(guó)的轟然倒塌,原本打算以黃老政治治理天下,但在社會(huì)管理實(shí)踐中,出現(xiàn)了各種現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,難以完滿解決。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的爭(zhēng)論,到漢武帝時(shí),終于接受董仲舒等人的建議,罷黜百家,獨(dú)尊儒術(shù)。從此,儒家思想取代法家思想,并逐漸成為了中國(guó)封建社會(huì)的正統(tǒng)。表面看來(lái),從漢初“挾書(shū)令”的公開(kāi)廢除,到漢武帝“罷黜百家,獨(dú)尊儒術(shù)”,漢代似乎采取了一種不同于秦的思想文化政策,但如果仔細(xì)分析一下,就會(huì)不難發(fā)現(xiàn),商鞅、韓非等人的愚民思想其實(shí)被漢代的統(tǒng)治者以一種更隱蔽、更高明的手段繼承了下來(lái)。漢初廢除“挾書(shū)令”,鼓勵(lì)民間獻(xiàn)書(shū),容許各家各派自己講學(xué)傳授,是因?yàn)楫?dāng)時(shí)的統(tǒng)治者正處在對(duì)統(tǒng)治思想進(jìn)行重新選擇和調(diào)整的過(guò)程中,并非意味著對(duì)愚民思想的放棄。而“罷黜百家,獨(dú)尊儒術(shù)”則正好是秦愚民政策的另一種形式的翻新,因?yàn)槿逍g(shù)的獨(dú)尊實(shí)際上就意味著對(duì)儒家以外各家學(xué)派的壓制,它對(duì)人們思想的禁錮程度并不亞于秦對(duì)《詩(shī)》和《書(shū)》的簡(jiǎn)單焚燒。因此,從某種意義上說(shuō),漢代愚民政策的效果比秦更佳。

但我認(rèn)為,這只是完成了穩(wěn)定社會(huì)秩序的第一步,即政治實(shí)現(xiàn)了對(duì)全社會(huì)的思想文化壟斷(更精確地說(shuō)是“包辦”),如果沒(méi)有另一次的“包辦”,還不足以牽引中國(guó)走上后來(lái)的漫漫長(zhǎng)路。這另一次的“包辦”,就是實(shí)現(xiàn)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的壟斷或者“包辦”,——以桑弘羊?yàn)橹鹘堑拿麨椤胞}鐵論”的經(jīng)濟(jì)大變革。從此,中國(guó)社會(huì)就走上了“華山一條路”,難以自拔。

中國(guó)從漢代的“鹽鐵論”大辯論后,在社會(huì)文化結(jié)構(gòu)中,越來(lái)越顯示出這樣一種趨勢(shì):社會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)體被逐漸強(qiáng)大的政治機(jī)器所掌控,一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都已經(jīng)成為政法機(jī)構(gòu)(國(guó)家機(jī)器)的附屬,從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的社會(huì)階層已經(jīng)與意識(shí)形態(tài)絕緣,構(gòu)成所謂“小人階層”——他們是勞力者,只能治于人。孔子的一句著名的“君子喻于義,小人喻于利”準(zhǔn)確地定義了從事生產(chǎn)流通營(yíng)生的階層低下的社會(huì)地位。孔子這句話中的“義”是包含了意識(shí)形態(tài)在內(nèi)的上層建筑,而“利”,則是時(shí)時(shí)處處錙銖必較、討價(jià)還價(jià)的市場(chǎng)交易行為。生產(chǎn)領(lǐng)域和市場(chǎng)交易構(gòu)成的經(jīng)濟(jì)實(shí)體則成為了供養(yǎng)國(guó)家機(jī)器的附屬物,中央政府(朝廷)可以對(duì)所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施任何形式的處置。在中國(guó)兩千多年的傳統(tǒng)社會(huì)中,政治集團(tuán)對(duì)內(nèi)包辦了對(duì)意識(shí)形態(tài)的解釋權(quán),對(duì)外控制了全社會(huì)的市場(chǎng)交易經(jīng)濟(jì)活動(dòng)(如圖2)。這就是中國(guó),這就是當(dāng)時(shí)的中國(guó)特色。

用圖2還可以解釋許多其他的問(wèn)題,下文還會(huì)多次提到這個(gè)圖。

圖2這個(gè)分析圖還能解釋這樣一個(gè)中國(guó)的特殊現(xiàn)象:中國(guó)之所以能構(gòu)成一個(gè)“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”,是因?yàn)樘幱谏鐣?huì)文化系統(tǒng)內(nèi)核的意識(shí)形態(tài)或者說(shuō)精神文化、意識(shí)形態(tài)子系統(tǒng)在長(zhǎng)期的歷史時(shí)期中,始終頑固地深藏于這個(gè)老大帝國(guó)文化的內(nèi)核,動(dòng)亂一過(guò),它就恢復(fù)元?dú)猓恍律吓_(tái)的皇權(quán)集團(tuán)重新奉為圭臬。于是,一個(gè)新的朝代就又開(kāi)始了一個(gè)新的生命周期,如此往復(fù),以至無(wú)窮。

“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”規(guī)定了中國(guó)封建皇朝的周期率

“超穩(wěn)定結(jié)構(gòu)”是一個(gè)社會(huì)從其實(shí)體內(nèi)部完成的一種控制模式,我們先從中國(guó)兩千年的歷史看一下它的外部表現(xiàn)形式。

第一步,消藩與反消藩。

自秦漢開(kāi)始,所有新建立的王朝都有消藩與反消藩這樣的政治過(guò)程。在漢代,開(kāi)始是把所有非劉姓的王都撤消,接著是平定以吳王劉濞為首的“七國(guó)之亂”。西晉是鎮(zhèn)壓“八王之亂”。在唐朝,消藩進(jìn)行得更早,天下位定,就發(fā)生了“玄武門(mén)之變”。在宋朝,消藩進(jìn)行得比較文雅,這就是“杯酒釋兵權(quán)”,用“贖買”的政策把政治權(quán)力集中到以皇帝為首的朝廷。在明朝,消藩與反消藩的斗爭(zhēng)雖然是以被消的藩王取而代之,成為勝利者,成了皇帝,但從結(jié)果來(lái)看都達(dá)到了天下政治權(quán)力歸為一統(tǒng)的結(jié)果。在清朝,消藩與反消藩的斗爭(zhēng)進(jìn)行得更持久,直到清康熙二十年才結(jié)束中央對(duì)各地藩王的統(tǒng)一戰(zhàn)爭(zhēng)。

歷史上的中國(guó)為什么統(tǒng)一的時(shí)期占主要部分呢?是因?yàn)槿w中國(guó)人都有的天下理念——“天無(wú)二日,民無(wú)二主”。在西方,這種理念是罕見(jiàn)的。中國(guó)之所以如此,是與儒家文化中的“忠君”分不開(kāi)的。

中國(guó)人的主體是農(nóng)人,農(nóng)人安分守己,靠天吃飯,不善于爭(zhēng)斗,也厭惡血腥的戰(zhàn)爭(zhēng)。只要有一個(gè)能庇護(hù)自己生存環(huán)境的政治權(quán)威,就甘愿做牛做馬,而不問(wèn)這個(gè)權(quán)威的來(lái)源與出處。這對(duì)統(tǒng)治者來(lái)說(shuō)是件好事,只要能通過(guò)手段取得政權(quán)、鞏固政權(quán),別的都是皮毛和瑣事。穩(wěn)定社會(huì)秩序是壓倒一切的,而這又與億萬(wàn)民眾(其中絕大多數(shù)是農(nóng)業(yè)人口)的生活哲學(xué)和生活愿望相一致。這就為人丁興旺的盛世到來(lái)準(zhǔn)備好了條件。

第二步,發(fā)展生產(chǎn),增殖人口。

在大王朝建立以前的社會(huì)動(dòng)亂中,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)無(wú)法進(jìn)行,殺戮和饑荒造成人口大量減員,大片土地荒蕪。政權(quán)初定,百姓擎受皇恩,分到因?yàn)閼?zhàn)亂而變成無(wú)主的土地,社會(huì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇,人口開(kāi)始增長(zhǎng)。

第三步,稅負(fù)加碼,社會(huì)開(kāi)始動(dòng)蕩。

在人口增長(zhǎng)的同時(shí),政權(quán)機(jī)構(gòu)逐漸健全,這其中也孕育著機(jī)構(gòu)的臃腫化。稅負(fù)增長(zhǎng)有兩個(gè)主要的原因:皇家寄生集團(tuán)的盤(pán)剝和稅負(fù)以外的攤派(亂收費(fèi))。當(dāng)社會(huì)危機(jī)影響朝廷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),就有變法者出面執(zhí)政,主持變法了。但變法卻無(wú)一成功的原因在于,變法只涉及如何掌控外部的“經(jīng)濟(jì)圈”,而不涉及內(nèi)部的思想文化內(nèi)核。

再往下,就是第四步:社會(huì)大動(dòng)亂,王朝傾覆之后很快新的王朝建立,新的一輪周期又開(kāi)始了。

中國(guó)人有話:“話說(shuō)天下大事,分久必合,合久必分。”中國(guó)人早已把這樣的周期律看作了常態(tài),并不對(duì)它的正當(dāng)性懷有疑問(wèn)。如果沒(méi)有外來(lái)的足夠強(qiáng)大的文化力量對(duì)這個(gè)震蕩加以影響和破壞,中國(guó)將這樣震蕩下去一萬(wàn)年。

要想結(jié)束這個(gè)悲劇性的后果,必須要有一次類似西方文藝復(fù)興那樣的思想解放運(yùn)動(dòng)。那么,為什么中國(guó)不會(huì)自行發(fā)生“文藝復(fù)興”呢?為什么說(shuō)漢代以后的中國(guó)儒家文化已經(jīng)不是真正的思想流派而是一套政治工具了呢?這就要分析這段歷史時(shí)期的意識(shí)形態(tài)在中國(guó)社會(huì)中的命運(yùn)了。(未完待續(xù))