日劇劇名的漢譯傾向及其原因分析

孟慶榮

(大連理工大學 外國語學院 日語系,遼寧 大連 116024)

日劇劇名的漢譯傾向及其原因分析

孟慶榮

(大連理工大學 外國語學院 日語系,遼寧 大連 116024)

在中國擁有一定受眾群體的日劇,自上世紀80年代以來不斷引進到中國,在引進過程中日劇劇名的翻譯也就逐漸成為了一個值得關注的問題。文章從劉宓慶的翻譯理論入手,探討到目前為止引進到中國的日劇在劇名的翻譯上呈現了怎樣的漢譯傾向及其出現該傾向的原因,從而總結出日劇劇名翻譯時常見的漢譯傾向特征和翻譯方法。

日劇劇名;漢譯傾向;翻譯方法

日劇在中國的初次登場是1981年在中國放映的《姿三四郎》,該作品中日本男人的形象給中國人留下了非常深刻的印象。之后30多年來,有很多優秀的日劇都曾在中國放映。本文以劉宓慶的翻譯理論作為基礎對曾在中國放映過的日劇劇名的翻譯的漢譯傾向及其出現該傾向的原因進行考察分析。

一、先行研究及研究對象

(一)先行研究

現如今關于日劇劇名漢譯的研究還比較少,相反英語電影片名的翻譯研究則相對較多。本文的先行研究也多參考英語方面的相關研究。張廣法,劉瑄傳(2006)首先總結出了直譯、意譯及直譯+意譯等傳統的翻譯方法,認為翻譯的忠實性是第一位的。其次是功能理論的翻譯方法,提出目的、理解和忠實是翻譯的要點。最后是操縱派理論的翻譯方法,其翻譯方法會因為作者的社會環境,作者所屬的社會體系的不同而有所不同。盛卓立(2006)從翻譯原則著手,以漢語和中國文化為根基,以審美效果最大化為目的,并在忠實原意的基礎上,將翻譯方法分成了音譯、直譯、部分直譯、意譯四大類。賀鶯(2001)提出“電影片名的翻譯要圍繞一個中心四個基本點”,即翻譯的中心就是功能對等,并遵循信息價值,文化價值,商業價值,審美價值四個原則。劉宓慶(1999)提出了翻譯的常規手段和變通手段,進而提出了含有十幾種翻譯方法的當代翻譯理論。本文將在上述先行研究的基礎上,以收集到的曾在中國放映過的日劇及其漢語劇名作為研究對象,并以劉宓慶的翻譯理論為基礎對所收集到的研究對象的翻譯方法進行分類,總結日劇劇名的漢譯傾向同時對出現的傾向進行原因分析。

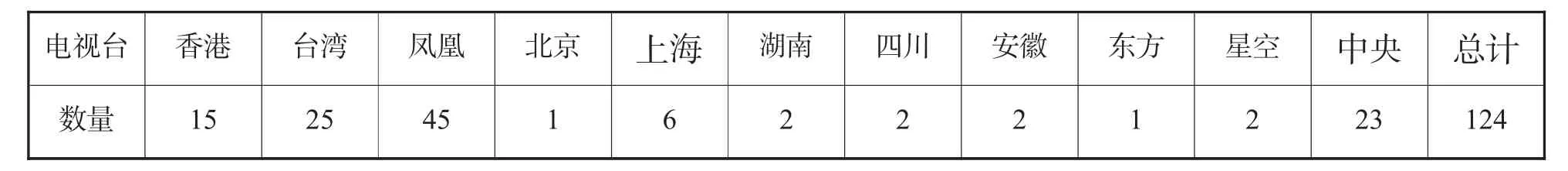

表1 各地電視臺放映過的日劇數量

(二)研究對象

本文以在中國各電視臺放映過的日劇劇名為研究對象。這些日劇都曾在全國各省市電視臺公開放映,所以其漢譯劇名具有一定的權威性。研究對象的收集途徑有三個:百度、各電視臺的官方網站、優酷視頻網站,從中收集到日劇劇名124條,以下為各電視臺所放映的日劇數量。

二、研究方法

首先通過網絡收集日劇劇目名稱。利用百度搜索出在中國放映過日劇的電視臺,然后,在各電視臺的官網或相關網站搜索出播放日劇的中文劇名。因為在多數電視臺的官網上沒有日劇原文名稱,所以再在優酷視頻網站上逐個找到與中文劇名對應的日劇原文劇名。之后根據先行研究中提到的劉宓慶翻譯理論中的十四種翻譯方法對收集到的日劇劇名進行分類,分類后對分類結果進行統計,將應用頻率最高的翻譯方法以圖表的形式表示出來。對日劇劇名進行分類時所依據的劉宓慶十四種翻譯方法具體如下:

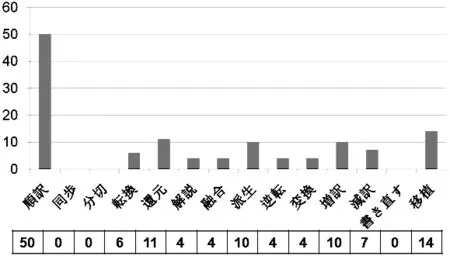

最后對于圖表所體現出的漢譯傾向及其原因逐一進行分析考察。依據上述翻譯方法,對曾引進到中國的日劇進行分類。本文中所收集到的日劇劇名翻譯方法分類統計結果如下。

圖2 日劇劇名應用翻譯方法的分類統計結果

如圖所示,使用最多的翻譯方法是順譯,且順譯、還原、派生、增譯、移植這五種翻譯方法均超過了8%,較其它的翻譯方法所占比例還是較大的,由此從圖2可以看出上述五種翻譯方法的應用體現出了較明顯的漢譯傾向。

三、日劇劇名的翻譯方法

在十四種翻譯方法中,同步、分切、重構這三種翻譯方法比較適合句子和段落的翻譯,因此在本文所搜集到的日劇劇名翻譯中沒有找到實例。下文將對順譯、轉換、還原、闡釋、融合、派生、反轉、增譯、減譯、移植十一種翻譯方法逐一進行分析,因為增譯和減譯比較類似所以一起分析。

(一)順譯

根據劉宓慶的翻譯理論,對應和同步屬常規的翻譯手段。其它的翻譯方法則都屬于變通手段。另外對應中又分完全對應、部分對應,不對應三類,完全對應即是順譯。也就是說在句法結構上和語義上都是完全對應的。如:

例1、「テレビチャンピオン」→《電視冠軍》

例2、「魔女の條件」→《魔女的條件》

分析:如例2漢字和片假名構成的偏正短語名稱按逐字翻譯過來就可以很明白,片假名即外來語構成的偏正結構的劇名也是一樣,「テレビ」+「チャンピオン」=「電視」+「冠軍」。由此可以看出上述兩個實例從語義到短語結構都是可以完全對應的。

(二)轉換

轉換是被廣泛應用的變通手段之一,在翻譯時為達到語義上的靈活對應而采用的必不可少的對策,其中包括為了符合目的語的語言習慣而進行的詞性、句式和態的轉換。

例3:「リアルクローズ」 《真我霓裳》

分析:「リアルクローズ」是外來語,原型是real clothes,倘若如實翻譯那就是《真的衣服》。但中國觀眾看到這個名字,很可能會認為這個電視劇是在講關于辨別真假的內容。因此為了避免這樣的誤解將形容詞「リアル」變成了動詞。雖然這個劇名的意思不是十分明了,但是,翻譯的重點放在了“霓裳”一詞上。這樣就會讓人覺得這個電視劇是和服裝有關的內容,由此來實現翻譯的忠實性。

(三)還原

還原就是淡化原語色彩,其中包括目的語中找不到對應體的文化信息,只能通過形象比喻、典故或以幽默的修飾或句法結構性的修飾。如:

例1、「PU-PU-PU」→《打工瘋神榜》

例2、「妹よ」→《東京灰姑娘》

分析:例1中的名稱,若是把它作為一個單獨的詞看來的話,并沒有什么實際意義,無法翻譯,若一定要照原文直譯,想必觀眾也是不知所云。所以就必須要從電視劇的內容著手來進行翻譯。根據電視劇的內容將原文的名稱翻譯成了《打工瘋神榜》。這樣一個瘋狂的工作狂的形象就躍然眼前。例2若是直接順譯成《妹妹呀》,同樣,這也會讓觀眾對這個電視劇的內容摸不著頭腦,倘若譯成《東京灰姑娘》,故事場景和辛德瑞拉的故事就立刻浮現在了腦海中,由此就明白了這是一個浪漫的愛情故事。

(四)闡釋

所謂闡釋就是在譯文中給原文中沒有的語義要素給予注釋的翻譯方法。也就是在譯文中為原文的“障礙點”作注以便讀者更容易理解的翻譯方法。這被認為是很重要的功能代償手段之一。

例1、「君はペット」→《寵物情人》

例2、「北國から」→《北國之戀》

分析:例1直譯的話是《你是寵物》。其中「君」一詞就是一個“障礙點”,若解釋成為「情人」它的意思就很明確了。同樣例2的「から」一詞被解釋成了對北國的依戀。由此可以知道在劇情中主人公是非常喜歡北國的。

(五)融合

融合是在詞匯和句子的翻譯時常用的一種變通手段。句子的融合指的是將長句在達意的層面上改成短句,選擇適當的詞語,以概括地表達出豐富的意義而使譯文更易于理解。詞匯的融合就是將若干詞義加以融匯、綜合、歸納和融合,在漢譯時盡量做到言簡意賅。。

例1「理想の結婚wedding story」 《水晶之戀》

分析:「理想の結婚」和「wedding story」在意義上其實是基本重復的,那么就合二為一進行翻譯,其優點是簡潔明了。

(六)派生

派生是詞匯的翻譯方法,將原文的意義進行擴展,包括兩種情況:(1)將意義較抽象的原文翻譯成某種具有特定或具體意義的漢語詞匯。(2)將具有特定或者具體意義的原文翻譯成一般化的或抽象的漢語詞匯。如:

例 1、例 1、「Anego」→《熟女真命苦》

例2、「花より男子」→《流星花園》

分析:例 1的「Anego」一詞本是“大姐、姐姐”的意思,但是作為一個電視劇的名稱的話就會讓人覺得不知所云。這個詞本身是一個很一般化的詞匯,但在電視劇名的翻譯上就將它延伸成為了一種特定的表達方式,即《熟女真命苦》,同時電視劇的內容也一目了然。例2則相反,將一個具體的表達方式翻譯成了具有抽象意義的《流星花園》,這樣的劇名也起到了喚起觀眾的好奇心的作用。

(七)反轉

反轉的基本作用機制是語序規范和詞句的習慣表達法,也和語感思維方式、思維特點、思維風格有關。尤其是日語的動詞是用在賓語之后的,這在翻譯成漢語時,就必須要調整動詞在句中的位置,當然也還有其它的類似情況。

例 1、「スワンの馬鹿!!」 《笨天鵝》

例2、「花嫁は16才」 《16歲新娘》

分析:本來「スワン」和「天鵝」對應、「馬鹿」和「笨」對應,但是這里將語序反了一下,將這兩個名詞的修飾關系進行了對調,這樣更符合漢語的表達習慣。「花嫁は16才」在譯成漢語時,如果照原文語序進行翻譯在漢語中也是能說得通的,但是這里卻沒有按照原文的語序句式,而是改變這兩個構成名詞謂語句詞語的語序,漢譯時就成了一個偏正結構的短語,作為一個電視劇劇名這樣的表達更簡潔突出,強調了新娘的年齡。

(八)變換

變換也可以說是替換,在詞法和句法兩個層面都有此種翻譯方法。詞法上通常是轉義性變換和修飾性變換。如:

例1、「眠れる森」→《沉睡的森林》

例2、「BIGMONNEY」→《股壇小子》

分析:例1的「眠れる」本來只是一個表示人的一種行為能力,本意是“睡得著”的意思,那么「森」成為這種行為能力的主體,在表達上本是有些不自然的。但是在漢語中“森林”作為一種生物“沉睡”是可以的。因此在翻譯成漢語時,不用「睡得著」而用「沉睡的」來修飾“森林”。例2的「BIGMONNEY」若是直譯的話,不太符合漢語的表達習慣,其中的「MONNEY」在日語中是“金錢”的意思,和“股票”也有關系。譯成《股壇小子》,一看就知道電視劇的內容一定是和股票有關了。選擇貌似在詞義上與原文沒有什么關聯性的詞來取代原文的詞匯以加強觀眾對電視劇的理解。

(九)增、減譯

增減譯就是指翻譯時,在原文的基礎上增加或刪減內容的翻譯方法,主要是用在句法的調整上,有概念性增減、結構性增減、邏輯性增減、修辭性增減和背景性增減五類。是僅次于分切的最重要的變通手段。通過意義上的整體轉換、語言結構的改良、語言結構優化以加強交際效果。

例1、「17才」 《熱力十七歲》

例2、「明日があるから」 《愛有明天》

分析:例1的漢語劇名中“熱力”這個詞是加譯上去的。“熱力”一詞象征著“青春”“激情”,代表著年輕的一代。即使過了十七歲的觀眾們也會回想起自己年輕時的那些美好記憶。僅這一個詞,為這個劇名增色不少。例2中的「から」作為助詞本身沒有什么實際的意義,所以常常會被省略。「君と出逢ってから」同樣也省略了「から」,而翻譯成《與你相遇》。

(十)移植

移植就是詞匯的借用。(1)同一文字系統的語言之間常常可以直接移植。比如:英語和法語、漢語和日語。(2)不同的文字系統無法直接移植,那么多采用音譯。如:英語和漢語。

例1、「東京大學物語」→《東京大學物語》

例2、「高校教師」→《高校教師》

分析:日語的漢字多數源自中國,且多是中國以前的繁體字。這時在翻譯成漢語時,首先要將繁體字轉換成簡體字,在中國人看來這也算是直接移植。雖然在漢語中沒有「物語」一詞,「高校」一詞的意思和漢語也不一樣,但是因為這些漢字卻都是漢語中都有的所以就直接照搬了過來。當然,由于日語、漢語中漢字詞義范圍的不同也可能會導致兩種語言的誤讀。

結語

以上就是基于劉宓慶的翻譯理論而總結出在中國放映過的日劇劇名的翻譯方法。并通過具體的對譯實例分析出了其翻譯方法的應用傾向。(1)根據劉宓慶的翻譯理論,在日劇劇名漢譯過程中,分別使用了順譯、轉換、還原、闡釋、融合、派生、反轉、變換、增譯、減譯、移植十一種翻譯方法。

(2)在上述日劇劇目漢譯時應用的十一種翻譯方法中,順譯超過了40%,是應用最多的。還有順譯、還原、派生、增譯、移植多超過了8%。究其原因主要有①日漢語表達習慣上的差異②文化上的差異。另外,由于日漢語語序的不同而無法順譯,或者由于日漢語在漢字表記上的不同,若直接借用原文將原文漢字移植過來有時也會造成一定的誤解。

本文主要是參照劉宓慶的翻譯理論對在中國放映過的日劇劇名的翻譯方法和漢譯傾向進行了分析,同時也試分析了其原因但不夠深入,還有必要對其深層原因進行研究分析,這將作為今后的課題,在以后的研究工作中進行更進一步的探討。

[1]張廣法,劉瑄傳.電影片名翻譯的三個視角[J].平原大學學報,2006,(12):82-84.

[2]盛卓立.電影片名翻譯的交際翻譯特性和翻譯方法[J].惠州學院學報(社會科學版),2006,(4):79-82.

[3]黃敏.評介彼得?紐馬克之《翻譯問題探討》[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2000,(4):74-77.

[4]夏妮.英語電影片名漢譯法探索[J].三峽大學學報(人文社會科學版),2002,(10):72-73.

[5]羅鵬.中日文字因緣下的日本電影名[J].西華師范大學學報(哲學社會科學版),2006,(2):104-107.

[6]賀鶯.電影片名的翻譯理論和方法[J].外國語教學,2001,(1):56-60.

[7]蘭立亮,常曉廣.中國電影片名的日譯處理及其文化內涵[J].日語知識,2005,(2):41-42.

[8]劉宓慶.當代翻譯理論[M].北京:中國對外翻譯出版公司,1999.

[9]張愛平.日本語?中國語の翻訳に於ける問題點について[J].橫浜國立大學留學生センター紀要,1995,(2):90-101.

[10]楊佳,李志燕.日譯中國電影片名之效果分析[J].黑龍江科技信息,2008,(4):135-135.

[11]胡智鋒、張國濤.日、韓電視劇在中國的傳播及其審美文化思考[C].2005.東北亞傳播學國際研討會.

H315.9

A

1673-2014(2011)04-0055-04

2011—04—11

孟慶榮(1968— ),女,遼寧沈陽人,副教授,主要從事日本語教育,中日語言比較研究,中日翻譯研究

(責任編輯 晉 紅)