油條價格折射的幸福感缺失

油條價格折射的幸福感缺失

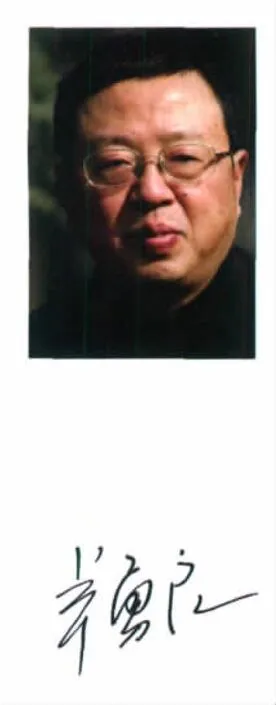

卓勇良,1955年生,畢業于原杭州大學,現任浙江省發展和改革研究所所長、研究員。1980年進入浙江省政府調研室工作,歷任省發展研究中心副處長、新疆自治區體改委主任助理以及省體改辦改革與發展研究所所長。1996-1997年在日本進修。長期從事浙江經濟研究,主持和執筆省內多個重大課題研究,多次獲省政府科技進步、優秀社科成果,以及省委省政府黨政系統調研獎等獎項。

當前盡管絕大多數人的收入成倍提高,盡管生活還是有了極大的改善,但相當一部分人在相對收入和相對地位大幅下降之下,確實不太幸福得起來

難得上街吃早點,發現油條居然一塊五毛一根。后來又上街調研,得知這是無鋁油條,有鋁油條八毛一根。30多年前,油條三分錢一根。如果以油條價格為指數,則30多年間物價上漲27倍。查閱統計資料,1978至2010年,浙江城市居民消費價格上漲6.8倍。

物價上漲并不可怕,因為這可以調整和優化社會結構,關鍵是工資得快速跟上。30多年前,大學生年工資約650元,目前則比較亂,就算是年工資4萬元,則大學生工資30多年增長61倍。如果以油條價格指數計算,則30多年間大學生實際工資增長2.3倍。進一步以統計局價格指數計算,則大學生實際工資30多年間增長9.0倍。

問題在于剛參加工作的大學生,其支出多半是食品、居住和衣著,而居住費用30多年間的漲幅大概能以數百倍計。若以統計局價格指數計算,將高估大學生工資增長。因此,這30多年間,大學生實際工資增長應是在油條指數和統計局價格指數所計算的收入之間,即在2.3倍和9.0倍之間。姑且武斷地取兩者平均值,亦即大學生實際工資30多年間僅增長5.6倍。

這是一個非常可喜的成就,畢竟是一種大幅增長。然而如果拿工資增長與GDP增長比較,則又非常令人沮喪。1978年至2010年,按指數計算,浙江人均GDP增長35倍,這也就是說,大學生實際工資增長,只有浙江人均GDP增長的1/6。

工資增長與經濟增長差距懸殊,是一個非常嚴峻的問題。經濟快速增長,收入增長則較慢,實際是社會地位和經濟地位下降。大學畢業生經濟收入正在向農民工靠近。我一位同學曾隨意講了一個目睹的事實。偶然發現小同事午飯不打菜,用免費湯下飯,說是為了減肥。可是后來連續多天都是如此,應該是為了省錢。根據我對同學敘述的計算,這樣的小同事居然占到了他們單位職工的一成左右。這是一家令人羨慕的大型機構,收入不至于較低,可是小同事們的生活還真的是有點艱難啊。

四十年前,我以初中生身份在一家紡織廠學工三個月,三餐中有一餐在食堂吃,一毛錢以上的菜只吃過一次,其他都是一毛以下,就是想省點錢零用。四十年后又聽到這樣的故事,甚至比我當年花費還少,突然有點心酸。

正是在這些情形之下,人們缺少必要的幸福感,引起了“經濟增長到底是為了什么”的疑問。同時經濟增長缺少消費增長的強勁推動,宏觀經濟結構嚴重失衡,進一步影響人們對于增長成就的評價。這些難免讓人懷念過去的歲月,雖然工資低,但是物價也低,社會地位則比較高,社會問題也相對比較少。不過請注意那是一個普遍貧窮的年代,物質和精神都非常貧乏,人們沒有自主創業的自由,倒退是根本沒有出路的。然而大眾情感不理會這些,諸多負面情緒由此而生,民粹主義、福利主義思潮泛濫,經濟體制出現回潮。

這里就得說到有關幸福感的一個重要規律。不錯,幸福感是一種主觀感受,但這種主觀感受多半以相對方式形成。薩繆爾森曾說,幸福感取決于你開的車是不是比你的鄰居好,我等畢竟難以免俗啊。我母親說到上個世紀60年代初期“三年自然災害”的時候,臉上總會洋溢著一種幸福感,她說當時我們還是能吃飽的,可是鄰居阿梅伯一家,有時就不得不以礱糠充饑了。當前盡管絕大多數人的收入成倍提高,盡管生活還是有了極大的改善,但相當一部分人在相對收入和相對地位大幅下降之下,確實不太幸福得起來。

發展中國家的資本比較緊缺,勞動力比較充裕,國民經濟分配有利于資本而不利于勞動,是現代化進程中的一個嚴酷現實。更嚴重的是我們長期存在著“先生產,后生活”的傳統價值,以及各級政府非常強烈的“重商”、“親商”政策,進一步弱化了對于分配天平的必要校正。關于分配的文章寫到最后,總是讓人很無奈。