高職高專物流人才培養的問題和對策

徐臣攀, 段曉鴿 (陜西國際商貿學院 商學院,陜西 咸陽 712046)

我國物流教育起步較晚,尤其是高職高專物流教育起步更晚,現代物流教育培養模式研究與現代物流業的迅猛發展存在著較大的差距,使得高職高專對物流人才的培養遠遠不能滿足市場的需求。目前物流教育雖然受到多數高校和職業院校的重視,鑒于物流專業環節多、系統性強、科技含量高、理論與實踐聯系緊密等特點,學校的物流教育既應該注重物流理論的傳授、把握物流發展的脈搏,更需要注重學生實際業務操作能力的培養。因此學校在培養學生時務必建立面向市場的、可操作性強的物流實驗室,使學生在實踐中應用理論,在實踐中發展理論。目前與市場需求人才的目標相比,高職高專物流人才培養模式明顯落后,物流專業的畢業生實際動手能力比較低,不能滿足社會對物流應用性人才的需要。

1 存在問題

1.1 物流人才供需的錯位問題。盡管目前高職院校培養的人才數量不少,但一個不容忽視的問題是,人才需求旺盛的物流企業普遍反映高職院校培養的學生大多只是適合傳統儲運業,教學內容與現代物流相差甚遠,無法滿足現代物流的需求,供需雙方存在錯位。很多高職院校受各種主客觀環境的影響,教學模式仍然停留在對接20世紀傳統儲運業的工作流程和經營方式上,物流信息技術類課程的教學還很不完善。

1.2 理論與實踐相脫節的問題。當前我國部分高職院校注重引進國外物流學的最新理論和實踐經驗,并結合我國的實際情況設置了一些新的課程,或對原有課程的教學內容進行修訂,使我國的物流專業教育有了長足的發展。但是從總體情況來看,現有的物流理論并不十分成熟,且幾乎都從國外引進,沒有形成與我國物流發展實際相結合的系統的現代物流理論體系。各院校對高職教育課程體系建設準備不足,雖然這兩年編輯出版了大量物流專業教材,但適用高職院校物流教育的物流專業教材,卻與本科院校物流專業的教材大同小異,缺乏技能性、實用性。各高職院校課程設置隨意性很大,對課程體系也缺乏系統、科學的論證。從而造成一定程度的理論與實踐相脫節。

1.3 師資隊伍建設的問題。一方面,我國物流教育起步比較晚,高職院校從事物流教育的師資,幾乎都沒有物流教育的背景;另一方面,伴隨著社會物流熱的興起,很多高職院校開設物流專業都是匆匆上馬,教學條件和師資力量不盡如人意。許多教師都是從管理、經濟、計算機、交通運輸等專業轉行而來,缺乏物流科學新知識、新理論的研究和培訓,大多靠自學有關教材和書籍來滿足教學需要,自身的物流知識修養不系統、不全面、不扎實,又缺乏物流實務的經驗,其教學效果難以保證。

2 對 策

2.1 科學定位人才培養目標與規格。目標決定行動。高職教育是以就業為導向,因此如何根據區域經濟發展確定培養目標,是人才培養模式首先有要解決的問題。在確定培養目標的同時要確定人才培養規格。人才培養規格是在解決人才培養質量基礎上對培養目標進行具體化,其內涵主要包括知識、能力、素質等要素。高等職業教育既有高等教育的屬性,又有職業教育的屬性,它有自身內在的本質特性和要求,與之相對應,高職人才培養規格的內涵,包括基于認知規律特點的基礎知識體系、基于崗位標準要求的實踐動手能力體系、基于人的全面發展的職業素質體系等三個子系統,其整體規格體系體現出 “高”與 “職”的兩大屬性結合與統一。

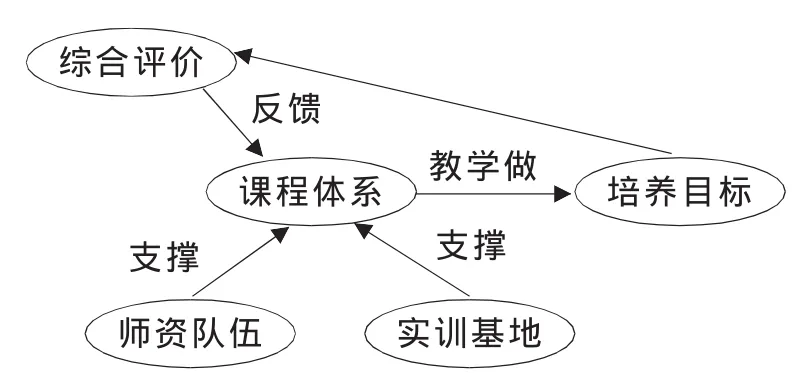

2.2 構建系統化課程體系。課程體系是為了完成培養目標把教學內容按一定組織結構搭建的支撐結構,是教學內容和教學進程的總和。而系統化就是通過分析、綜合,把體系中的各個部分歸入一定的順序,并使各個部分有機的關聯,構成支撐框架下的一個或幾個子系統。這里所說的系統化課程體系就是構建以培養全面發展的高技能人才為目標的課程框架,并在這個框架下實現職業素質成系統、基礎知識成系統、動手能力成系統,教學管理成平臺,形成 “三系統一平臺”的課程體系。

2.3 創新 “教學做一體化”教學方式。其主要內涵是最大程度地確保學生 “學中做”和 “做中學”:一是 “學中做”以高職院校工學結合實施為目標尋求與企業合作的一種教學模式,其主要特點是根據學生技能要求,開展諸如工學交替、現場教學等工學結合形式,其首要目標是服務學生學習與訓練的完成;二是 “做中學”以為企業一線服務為目標主動提高院校在市場需求中吸引力的一種教學模式,其主要特點是 “企業需求”與 “院校服務能力至上”的原則,主動開展各類技能人員的培養培訓以及針對企業需求的科技開發服務。

2.4 打造 “雙師結構”教學團隊。 “雙師”結構教學團隊建設是高職教育加強內涵建設的重要內容之一。一是整體結構上專兼結合。就目前高職院校的師資現狀以及外部環境實際,兼職教師在整體 “教師”結構隊伍中比例應逐步達到1∶1。為此,要逐步壓縮理論課程,增加其實訓課程;要逐步擴大兼職教師在授課中比例,充分發揮其企業一線實踐經驗豐富的優勢,使其逐步在整體隊伍中所占比例達到50%。二是個體上具備 “雙師”能力。即引進有企業經歷專職教師、培養強化本校已有專業教師、提高現有教師對外技術服務能力是目前 “雙師”能力提升的重要途徑。

2.5 推進內涵式生產性實訓。生產性實訓就是高職院校利用自身的優勢,與政府、行業、企業或者社會相結合,逐步開發實訓基地的生產性功能,通過產品生產、社會服務、技術研發等生產性過程,以實現經濟效益來補充實訓基地正常運轉的所需,并在生產中推行工學結合的人才培養模式,盡而真正實現學生頂崗實習,培養學生實踐技能的一種實訓方式。生產性實訓不僅為師生創造了真實的職業環境,還可以利用其創造一定的經濟效益,用于購置設施設備、不斷改善實踐教學條件、加強課題研究和技術研發以及創新教學手段等,以此改變消耗性實習實訓為創造效益的生產性實訓。

2.6 形成多元化評價體系。以高職畢業生就業質量以及行業企業對高技能人才質量評價為切入點,從高技能人才質量標準的崗位專業能力、崗位遷移能力和可持續發展能力三個維度進行分析,同時注重高職教育質量評價主體的多元性,應包括政府的定期評價 (如就業率統計、政策傾斜等)與專項評價 (如高職教育教學質量評估等)、社會專業測評 (如組織接受相應院校、企業、評估機構以及投資者、資助者等委托做出評價)及學生自我評價等,最終形成包括院校、企業、政府、學生、社會中介等評價主體,以提高評價的信度與效度。

高職物流人才培養模式的要素關系如圖1所示。

根據建構主義學習理論,學習者并不是把知識從外界搬到記憶中,知識的獲取不是通過教師傳授得到的,而是以已有的經驗為基礎通過與外界的相互作用來獲取、建構新知識的過程,學生要在真實的情景下進行學習,以減少知識與解決問題之間的差距。因此,高技能人才的培養絕不是僅僅通過課堂的描述就能讓學習者客觀理解并接受信息,而必須提供與 “現實生產場景”交互作用的經歷,學習者經過 “工學交替”的學習過程,才能通過 “判斷、理解”完成對知識、技能和素質的建構。所以,高職院校高技能人才培養模式構成要素包括科學定位人才培養規格、構建系統化課程體系、創新 “教學做一體化”教學方式、打造 “雙師結構”教學團隊、推進內涵式生產性實訓、形成多元化人才培養評價體系等。

總之,通過對企業中物流人才的層次結構分析,不難發現高職院校是十分重要的物流人才培養基地。因此,面對目前我國高職物流人才培養的現狀及存在問題,必須應對市場競爭,提出高職院校物流人才培養的新型模式,以市場為導向,以就業為目標,培養具有適應能力、操作能力和創新能力的復合型物流人才。

圖1 高職物流人才培養模式關系要素圖

[1]陳建華,龐燕.運用 “流程”培養模式,打造物流專業人才——高職物流人才的培養模式探究[J].沿海企業與科技,2007(6):20.

[2] 王薇薇.高職物流管理專業 “工學結合”人才培養模式的實踐探索[J].職業技術教育,2007(11):31.

[3] 王克富,陳端海. “模塊驅動式”教學在高職專業人才培養模式中的探索[J].職業技術教育,2006(12):29.

[4] 黃俊,武智慧.基于職業生涯規劃的高職高專物流人才培養模式探討[J].經濟師,2007(1):43.

[5] 鄧永勝,陳智剛,馬俊生.高職高專物流類應用型人才創新培養模式研究[J].昆明冶金高等專科學校學報,2007(2):19.