解讀水陸畫中的傳統文化學意義

王國建

水陸畫是我國古代寺院或私人舉行水陸法會時懸掛的宗教畫,是舉辦水陸法會不可缺少的圣物之一,其上繪有佛、道、儒三教的諸佛菩薩、各方神道、人間社會各色人物等。如果從文化學的角度講,民間水陸畫則是反映宗教民俗、歷史文化形態的、非常生動系統的物質形態的文化研究對象。水陸畫屬于廣義文化定義中的非意識形態物質遺存,但是,在其藝術形象背后蘊含著大量反映傳統精神文化內涵的知識信息,是文化學研究的珍貴范本,如何正確解讀它們、破解其中的文化密碼,是提升民間水陸畫在傳統文化史中的地位之關鍵所在,從而有利于對其的研究和保護。本文旨在從三個角度解讀水陸畫中的文化學意義:關于水陸畫中民俗文化的解讀(物質文化)、關于水陸畫中宗教觀的解讀(心理文化)與關于水陸畫中封建政治制度的解讀(制度文化)。

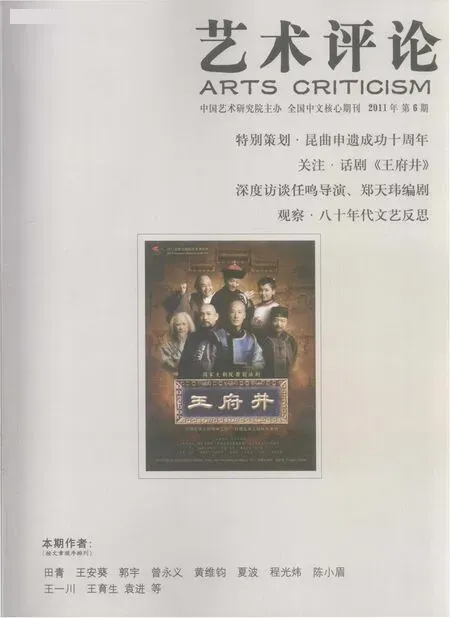

圖1 明代往古儒流賢士丹青撰文眾

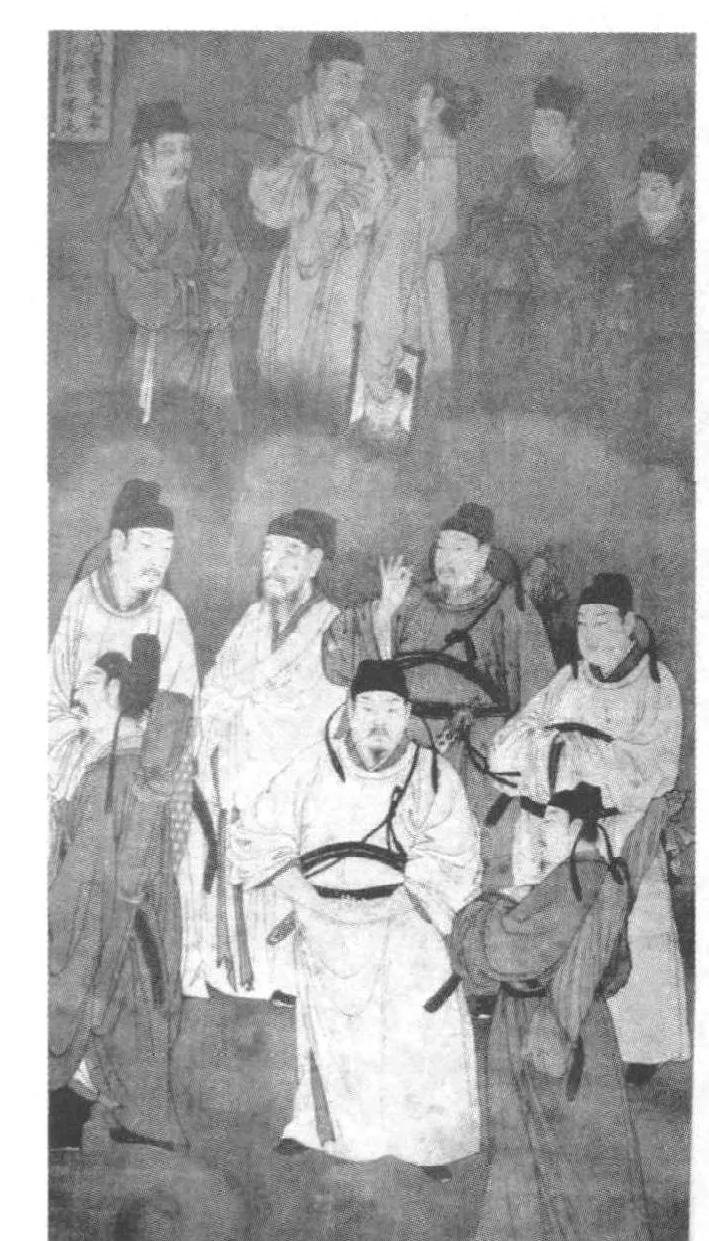

圖2 明代元君玉像

關于水陸畫中民俗文化的解讀

水陸畫作為民間藝術形式中的一個重要分支,蘊含著很多民俗文化信息,解讀其中的意義和內涵是研究中國傳統文化的途徑之一,也是文化學研究賴以借鑒的珍貴的物質形態的歷史文化范本。水陸畫的圖像主要有三個來源,一為佛教文化藝術,二為道教文化藝術,三為古老的中國傳統文化藝術、民間藝術以及社會生活。從各地現有保存的歷代水陸畫題材看,第三部分的圖像是水陸法會的真正主題,即超度亡靈、拯救苦難,主要圖像有孤魂冤鬼圖、十八層地獄圖等,這類圖像表現了地獄生活的恐怖,并通過民間畫工的畫筆展現了現實生活中諸多疾苦與不幸。

民間水陸畫往往反映的不是單一民族、單一文化,而是跨民族、跨地域、跨文化的寫照,即跨文化交流的結合點。水陸畫從物質形態角度上講就是保留了這種異質文化交流的鮮活案例。《往古儒流賢士丹青撰文眾》是山西右玉文博館收藏的明代水陸畫作品(圖1),其作用為水陸道場懸掛之繪畫,描繪的多是道場上超度的亡人形象。由于圖中人物皆為世相,所以不能隨心所欲地創造,其衣冠服飾風格仍遵循宋元時代道釋人物畫之特色,其人物面相特征則是當時繪畫工匠取自現實生活所得,表情相當生動傳神。整幅畫面分為兩層,下層七人中六人戴青巾垂腳蹼頭,身穿圓領學士衣,有的身背瑤琴,有的肩挎寶劍,一位戴青色軟巾的老者,蓄著胡須,面色凝重,若有所思,他們分別表現的是文人學士中的琴棋妙手和撰文作家之流;上層五個人物中最引人注目的是兩位穿黃色長袍的長者,一位手持紈扇,一位手提相框,框內畫一老人頭像,分明是書畫兩藝人。全圖人物衣著整潔,線條勾摹自然流暢,不僅是珍貴的明代世俗人物題材繪畫,也是明代民俗文化的物質形態范本。水陸畫《往古儒流賢士丹青撰文眾》雖然屬于廣義文化定義中的非意識形態物質遺存,但是,在其藝術形象背后蘊含著大量反映傳統精神文化內涵的知識信息,對于這些符號化的知識信息密碼需要加以仔細甄別研究。

明代水陸畫《往古儒流賢士丹青撰文眾》所體現的歷史精神文化內涵正是元代“文人畫”的影響在元明兩代逐漸增強的反應。水陸畫盡管主要是由民間畫工所畫,但從時代特征的角度來說,元代由于蒙古族的統治,使漢族地主階層之中開始盛行文人隱逸思想,“文人畫”的出世逃避思想日漸流行,也會逐漸滲透影響到元明時期的民間水陸畫工。因此只有“琴棋書畫”妙手和文人學士的地位在市井文化中的影響日漸加深,才會使他們的形象出現在水陸畫中。所以,作為物質文化遺存的水陸畫常常隱含著非物質形態的精神文化內涵,它們有時通過服飾等物化的符號顯現,更多的則以觀念形態的方式隱藏在繪畫形象的背后,需要進一步的發掘整理才能被認識到。

關于水陸畫中宗教觀的解讀

宗教是關于超人間、超自然力量的一種社會意識(宗教觀念),以及因此而對之表示信仰和崇拜的行為,是綜合這種意識和行為并使之規范化、體制化的社會文化體系。關于超人間、超自然力量的宗教觀念必然導致信仰者對這種力量的宗教體驗,外在化為信仰和崇拜的宗教行為,最后規范化為宗教儀式和各種信仰體制。水陸畫為唐朝以后“三教合一”大背景下形成的宗教人物畫,在內容上反映了當時的社會思潮,及世俗化、民族化了的佛教文化,可以明顯看到佛教從初入中國時單純弘揚佛法,轉化至唐以后融合了中國本土道教、儒教以及社會生活等圖景的世俗化了的宗教文化。從水陸畫的圖像系統可以明確看到中華文化包容吸收的能量,圖像的融合反映了宗教思想的融合,這點在元代永樂宮壁畫中體現得比較突出。

元代的寺觀壁畫的發達程度遠過于石窟壁畫和墓室壁畫,主要是佛教的密宗繪畫藝術和道教的壁畫藝術。由于統治者的個人興趣和政治上的因素,元代提倡喇嘛教,寺院的密宗壁畫也因此興盛起來。元代的道教壁畫風格承襲吳道子、武宗元一路的風格,并有所發展和推廣。除了民間畫工的描繪,文人士大夫也偶有創作,一些大畫家也都在寺院中畫過壁畫。元代以后,佛教和道教在壁畫及水陸畫的表現上已經不再有明確區分,這點在永樂宮壁畫中體現得較明確。象永樂宮壁畫這樣儒道釋三教合流的壁畫藝術高峰,既保存了前代的優秀傳統,又在某些方面有所發展,形成了時代風格特征,不僅豐富了中國壁畫創作和經驗積累,也影響了后世宗教壁畫,從明清寺觀壁畫和水陸道場壁畫中都可以看到永樂宮壁畫的影子。

《元君玉像》為明代傳世至今的保存較為完好的水陸畫作品(圖2),圖中描繪的元君為道教中的女神仙,或稱為天后、娘娘等。她頭戴金翠玉步搖鳳冠,耳穿金環,穿繡花描金且雅潔的天衣,披帛繞身,雙手捧一翠琬圭,端坐于描有泥金花紋的神椅上,神情靜穆。從《元君玉像》的表現風格、線描特點及描金手法上依然能看出其受元代壁畫人物風格影響的痕跡,也能感受到宗教與世俗文化之間交融兼并之間的關聯,如儒道釋合流。對水陸畫中宗教繪畫形象的比較研究,不但可以作為美術史風格圖像學的補充資料,還可以揭示宗教現象的本質,及其產生和發展的規律,諸如宗教的起源、文化構成、社會結構(如宗教組織、團體和機構),宗教的理論構成(如宗教中的神話、教義、學說),以及宗教心理的實踐模式(如宗教禮拜、祈禱、獻祭等儀式)。以便從宗教形象中解讀出精神性的共同的、本質的東西,如神靈觀念、虔敬心理、信仰行為、神圣結社等,從而為人類認知心理學構筑一種新的學科規范,并最終建立起獨立的、自成體系的社會科學學科。

關于水陸畫關羽像所反映的忠義觀的解讀

從文化學的角度來說,關羽崇拜是封建忠君思想與民間文化交融的典范,是封建政治制度下的特殊產物。它是來自封建君主階層的現實需求與民間忠義思想傳統相融會,并通過對關羽崇拜的形式來加以詮釋、消化、吸收的結果。對于關羽的崇拜說明封建制度中忠義禮教思想的重要性,這種思想既符合封建統治者穩定政權的目的,也為民間大眾所廣為接受,如此廣泛的一致性,加上元末以后《三國演義》的流行,使關公的形象地位在此后、特別是明清時期不斷提高,乃至成為水陸法會中最為常見的題材之一。但是,在宋代之前,關羽在官方文獻中的地位并不十分突出。在官方崇拜中,關羽最初是作為武廟的配享者出現的,始于唐代建中三年(782),首次成為武成王廟的把位配享者之一。到了宋代,經過了近百年戰亂、重新建立的統一的王朝,最高統治者在價值觀、統治方法與統治風格上都與隋、唐有了很大的不同。這是一個重實利的世俗時期,對于意識形態往往采取實用主義的態度。結果是將漢代的班超、唐代的秦叔寶等二十三員戰功顯赫的武將晉升到兩廊接受配享,關羽、張飛等二十二人被黜(見《續資治通鑒》卷3)。

到了北宋中葉,這種情況發生了變化,關羽不僅恢復了原有的地位、而且還有所提高。造成這種狀態的原因很多(佛道兩教的推動起了重要作用),其中通俗文藝的興起對社會潮流和意識的影響,是一個不能忽視的原因。特別是在佛教、道教將關羽納入自身神系的影響下,朝廷才開始注意到關羽,并予以就封。南宋和元代關羽崇拜在官方典籍中地位有所提高。但關羽忠義形象的最終確立,是明清時期隨著《三國演義》的流行,關羽在官方和民間信仰中的地位越來越高,并獲得封號。可見,關羽在民間的正面形象始于封建社會中葉以后,受小說和評話的影響較大,在官方記載上,關羽逐漸獲得較高地位也是宋元以后的事情,而其獲封為帝,則到了明代末期,就封武圣,更在清代以后。因為伴隨著王朝的衰落,封建統治者對于危機的認識越發深刻,提高關羽的地位便是宣傳忠君思想、提倡封建忠義觀的表現,以此達到挽救危難的目的。(圖3)

可見,宋元以后,關羽逐漸成為全民(主要是漢族和后來的滿族、蒙族)崇拜的對象,滿清統治者更是熱衷提倡,視為本民族的保護神。《道咸以來朝野雜記》記載:“滿州人家所供神板(在正室西墻高懸)。相傳所供之神為關帝、馬神、觀音大士三神。”甚至皇宮之中都有“關老爺”的位置,受到最高的禮遇。不過,受到封建社會廣泛認同的關羽崇拜始終沒有擺脫民間的性質。這反映在水陸繪畫題材中對關羽像的不斷描繪中。“崇拜關羽”是民間英雄崇拜的一部分。它是人們的一種心理需求,只是,這種受評話等民間藝術影響下形成的“關羽崇拜”及忠義思想后來逐漸被封建統治者所利用了。

但是,不管如何,水陸畫關羽像、關羽壁畫、雕像及民間其他類型的藝術形式中對關羽的描述說明關羽崇拜供奉在明清以后已經形成一種文化現象,并主要是通過兩條途徑對中國傳統文化產生重大影響:一是來自官方的影響,即通過不斷提高關羽的封號和地位,宣揚封建忠君思想;二是來自民間的影響,即通過水陸畫等民間藝術表現形式闡釋關羽的忠義品格。兩者交相呼應,最終形成廣泛而深刻的影響,這種重大影響的集中表現是從內容和形式上為中國傳統文化帶來了新的文體、新的內涵、新的意境,其余緒直至今天。

民間水陸畫是古代遺存至今的圖像形式的物質文化遺產,換一個角度講,則是記錄大量歷代歷史文化思想的視覺文獻資料寶庫,其中蘊涵著從物質文化到精神文化各層次的文化學研究價值,如何在妥善保護的基礎上合理利用它們、正確解讀它們、提升其在文化史上的地位是當前學術界的一項新課題。

1. 張岱年:《文化傳統與民族精神》,《學術月刊》1986年第12期。

2. 龐樸:《中國文化的人文精神》,《光明日報》1986年1月6日。

3. 呂大吉:《宗教學通論新編》上冊,北京中國社會科學出版社1998年。

4. 金維諾、羅世平:《中國宗教美術史》,江西美術出版社1995年。