地震重災區某滑坡穩定性分析與防治研究

陳繼華 張海亮 周海輝

四川省平武縣處于汶川特大地震災害重災區。此次特大地震不僅造成了大量的人員傷亡和經濟財產損失,同時還誘發了為數眾多的崩塌、滑坡、泥石流等次生地質災害。高莊場鎮后坡滑坡位于平武縣東南方向205省道旁,根據滑坡變形特征及滑動方向,滑坡由前部滑坡區和后部變形區組成,汶川特大地震后,前部滑坡區建筑物受損嚴重,后部變形區變形明顯,在地震及強降雨情況下,有發育滑坡的可能性,會威脅到居民生命財產安全和國道205線公路的交通。因此對此滑坡進行穩定性分析評價與治理是非常必要和迫切的[1]。

1 工程概況

1.1 滑坡區工程地質條件

滑坡區位于四川省北部山區,處于青藏高原東部邊緣,海拔700 m~953 m。山勢中部陡峭,植被較好,頂部及底部較為平緩。最高高程約953 m,最低高程在滑坡前緣的205省道外側,高程在690 m左右,相對高差約260 m。巖性較破碎,抗侵蝕能力弱,風化強烈。區內地下水類型為松散層孔隙水,賦水性差,主要受大氣降水補給,沿斜坡徑流排泄,徑流途徑短,排泄速度快。

1.2 滑坡規模及變形特征

高莊場鎮后坡滑坡為涪江的一級階地地帶,整個滑坡大致呈東西向展布。滑坡平面整體呈舌形,主滑方向為245°,長340 m、寬272 m,平面面積65 554 m2,平均厚度8 m,總體積629 318 m3,為中型滑坡。該滑坡在汶川大地震作用下,變形特征較為明顯。滑坡變形主要表現為前部滑坡區的建筑物傾斜、裂縫和后部變形區的張拉裂縫發育。滑坡后緣出現與坡面大致平行的拉張裂縫,裂縫呈短弧狀,寬度一般為10 cm,最寬可達100 cm,下挫深度約10 cm~60 cm,可見裂縫深度約50 cm,延伸長約10 m。根據滑坡的變形特征及形態預測,其變形破壞機制為蠕滑—拉裂。滑坡處于變形階段,綜合判定為一牽引式滑坡。

1.3 滑坡物質組成及結構特征

滑坡滑體區松散堆積體均為碎塊石土,平均厚度約8 m,褐黃~黃褐色,土石比為2∶8~4∶6,碎塊石巖性為志留系茂縣群,為灰色絹云英千枚巖、灰色層狀結晶灰巖、泥質結晶灰巖等,碎石粒徑一般為2 cm~5 cm,塊石塊徑一般為15 cm~50 cm,少量塊徑達1 m,塊石呈棱角狀或次棱角狀,中~強風化,堆積體極為松散。滑帶土為灰色~褐黃色粉質粘土夾小碎石,可塑狀,滑面呈折線狀,分布于全風化千枚巖和粉質粘土夾小碎石層中。滑床為志留系茂縣群中部灰色絹云英千枚巖、灰色層狀結晶灰巖和泥質結晶灰巖,抗風化能力較差,為順向坡。巖石呈強~中風化。

2 滑坡穩定性分析

2.1 參數選取

巖土物理力學參數根據巖土試驗成果、反算結果及與平武縣相似滑坡的類比綜合分析確定,結果見表1。

表1 巖體物理力學參數

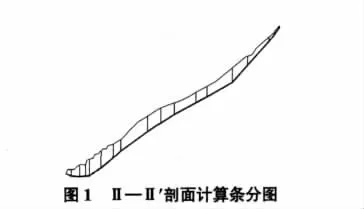

2.2 計算剖面與方案

本次計算方法采用工程上常用的不平衡推力傳遞法[2-5]。按折線滑動面將土體分成條塊,假定條間力的合力與上一條土條底面平行,然后根據各分條力的平衡條件,逐條向下推求,直至最后一條土條。所選計算剖面為滑坡Ⅰ—Ⅰ'剖面、Ⅱ—Ⅱ'剖面、Ⅲ—Ⅲ'剖面及推測剖面A—A',對其進行了穩定性計算,以分析各剖面的穩定狀態。限于篇幅,僅給出主剖面Ⅱ—Ⅱ'剖面計算條分圖(見圖1)。

考慮到滑體自重、降雨、地震等影響因素,計算工況確定如下:1)自重;2)自重+地下水;3)自重+地下水+暴雨;4)自重+地下水+地震。滑坡等級為二級,暴雨工況以20年一遇(5%頻率)暴雨考慮;工作區處于8度區,地震加速度為0.20g考慮。

2.3 穩定性分析結果

滑坡穩定性分析結果與選用的安全系數見表2。

表2 滑坡穩定性計算結果

根據表2可知,該滑坡變形體Ⅰ—Ⅰ'剖面、Ⅲ—Ⅲ'剖面及剖面A—A'的整體在四種工況下均為穩定;Ⅱ—Ⅱ'剖面在自重工況下穩定,在自重地下水工況下為基本穩定,在暴雨和地震工況下為欠穩定。因此,對于該滑坡變形體來說,其總體為基本穩定~欠穩定。高莊場鎮后坡目前處于基本穩定狀態,前部滑坡區雖已發生了滑動,但土體坡度較大(大于自然穩定坡角),目前仍在變形破壞,尤其是在暴雨和地震情況下,有再次發生大規模崩滑的可能,因此必須采取治理措施。

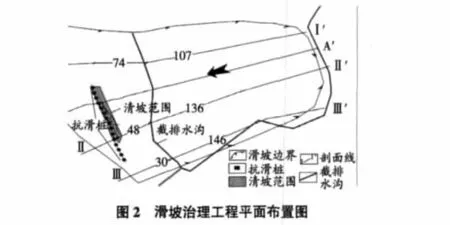

3 滑坡治理措施

滑坡治理措施有很多種方法,各有其特點和適用范圍。抗滑樁由于其具有樁位設置靈活、治理效果較好等優點,在滑坡治理中得到廣泛的應用[6]。經過方案比選,考慮到當地實際情況和經濟效益,最后選用清坡+抗滑樁+地表截排水溝作為治理方案。具體措施為:清除一定區域內斜坡表層松散塊體;抗滑樁布置在公路內側斜坡底部,較平坦部位,共設置15根,其中10根長33 m,5根長25 m。斷面尺寸均為2.5 m×3.5 m,間距8.0 m。在滑坡體后緣外側和滑坡體中部靠下及南緣外側設置截排水溝。滑坡治理平面布置見圖2。治理后的滑坡穩定性滿足校核要求。

4 結語

高莊場鎮后坡滑坡由前部滑坡區和后部變形區組成。滑坡平面整體呈舌形,平均厚度為8 m,總體積為629 318 m3,為中型牽引式滑坡。利用綜合確定出的巖土物理力學參數,采用不平衡推力傳遞法對高莊場后坡滑坡的穩定性進行了分析與評價,判明滑坡前部滑坡區處于基本穩定~欠穩定狀態,在暴雨和地震情況下,將可能會發生大規模崩滑。經過方案對比選用清坡+抗滑樁+地表截排水方案對本滑坡進行治理,經實施后,監測資料表明效果較好,達到預期目的,可為類似滑坡防治所借鑒。

[1] 鄭穎人,陳祖煜,王恭先.邊坡與滑坡工程治理[M].北京:人民交通出版社,2007:173-180.

[2] 時衛民,鄭穎人,唐伯明.穩定性評價方法的探討[J].巖土力學,2003,24(4):545-552.

[3] 李智毅,楊裕云.工程地質學概論[M].武漢:中國地質大學出版社,1994.

[4] 趙志強,聶守智,何 偉.巴東滑坡穩定性及影響因素敏感性分析[J].水利與建筑工程學報,2010,8(1):98-100.

[5] 胡 瑩.青海哈那里滑坡穩定性研究[J].工程地質學報,2006,14(3):295-300.

[6] 鐵道部第二勘察設計院.抗滑樁設計與計算[M].北京:中國鐵道出版社,1983.