可控放電避雷針防雷系統在蓮花壩體的應用

潘向榮,趙志強

(牡丹江水力發電總廠,黑龍江牡丹江157000)

1 工程概況

蓮花水電站位于黑龍江省海林市三道河鄉木蘭集下游二公里處,距牡丹江市160 km,是牡丹江下游第一座梯級大型水電站,是以發電為主兼有防洪、灌溉等綜合效益的水電站。電站總裝機容量550 MW。壩址以上控制流域面積3.02萬 km2,水庫總庫容41.8億 m3,為不完全多年調節水庫。工程樞紐由攔河大壩、二壩、溢洪道、引水系統、地面廠房、開關站等建筑物組成。

攔河大壩主要為鋼筋混凝土面板堆石壩,壩頂高程225.8 m,最大壩高為71.8 m,壩頂長度902 m。二壩布置在左岸埡口,為粘土心墻堆石壩,最大壩高為47.2 m,壩頂長度332 m。

溢洪道布置于右岸,全長990 m,底寬130~90 m,溢流前緣長130 m,設計7個孔口,弧門尺寸為16m×13.4 m,可渲泄校核洪水流量18 570 m3/s。

引水發電系統位于右岸,包括進水口、兩條直徑13.7 m引水隧洞;調壓井采用閘井結合,雙圓弧型阻抗式調壓井。

2 壩體自動監測站防雷的必要性

蓮花發電廠地處我國東北山區,周圍多高山,年雷暴日達35以上,使之易受到雷電的侵襲,電廠壩體自動監測站共有5個,分別位于溢洪道、大壩上下游,地理位置較為分散,地形各有不同,易受雷電侵襲,同時電力網內部產生的過電壓也會對設備造成損害。

雷擊分為直擊雷和感應雷。直擊雷的能量大,危害也最大,雷電直接擊在建筑或設備上,因雷電的高溫會引起建筑物燃燒,而在雷電流的通道上,物體水份受熱浸化膨脹,發生強大的機械力,使建筑物(或設備)遭受破壞;另外,雷電流沿接地引下線向大地泄入時,引下線及接地網電位升高,有可能向臨近物體、設備跳擊,造成雷電反擊,由于接地極有強大的電流入地,其跨步電壓亦能對人產生危害。

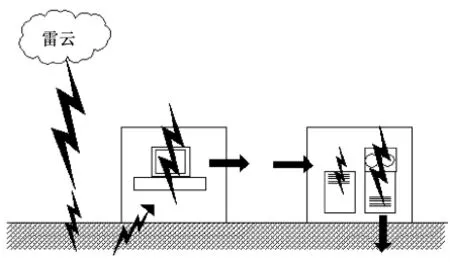

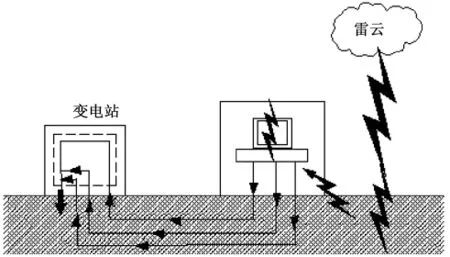

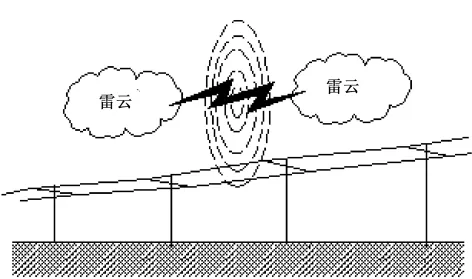

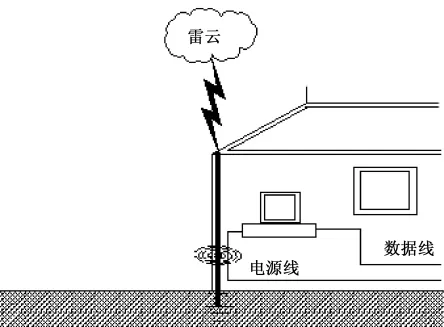

感應雷的危害不應忽視。雷電放電過程包括在雷云與雷云之間放電,或通過直接擊中物體以及大地產生強大的靜電感應和磁場感應,最終在附近金屬物體或引線上產生瞬間尖峰沖擊電壓而破壞設備。它其實主要是透過電阻性或電感性兩種方式(如圖1~4所示)而隅合到電子設備的電源線、控制訊號線或通訊線上,最終把設備損壞。

圖1 透過電阻性隅合方式經數據線損壞設備

圖2 透過電阻性合方式經中線及地線損壞設備

圖3 透過電感性(磁感應)隅合到各類傳輸線而損壞設備

感應雷擊所造成的破壞性后果通常體現于下列4種情況:

a.傳輸或儲存的訊號以及數據,不論是數字信號還是模擬信號都會受到干擾或失掉,甚至使電子設備產生誤動作或暫時癱瘓。

b.由于重復受到較小幅度的雷電沖擊,元器件不致馬上燒毀,但卻已降低其性能及壽命。

c.情況較嚴重者,電子設備的線路板及元件燒毀。

圖4 雷電電流導地時感應到室內的傳輸線上

d.整個系統停頓,信息傳輸停止等造成的間接經濟損失很可能還要大于設備遭破壞的直接經濟損失。

防雷是一個系統工程,在有一個良好接地網的前提下,一方面要作好直擊雷的防護,另一方面也要做好對感應雷的防護工作。由于監測站設備信號傳輸是依靠光纖傳輸的,而光纖不能成為感應雷電進入設備的通道,因此,防護感應雷電,只需對監測站的電源線,采取措施即可。只有采取系統性的防護措施,才可以全面有效地保護蓮花發電廠壩體監測站設備在雷雨季節安全可靠運行。

3 可控放電避雷針系統

3.1 可控放電避雷針及保護系統原理

雷云對地面物體放電不外乎以下兩種方式:上行雷閃和下行雷閃。

下行雷閃,通常先導自上而下發展,主放電過程發生在地面(或地面物體)附近,所以電荷供應充分,放電過程來得迅速,造成雷電流幅值大(平均值為30~44 kA),陡度高(24~40 kA/μS)。

上行雷閃,通常沒有自上而下的主放電,它的放電電流由不斷向上發展的先導過程產生,即使有主放電,但因雷云向主入通道供應電荷困難,所以放電電流幅值小(平均小于7 kA),且陡度低(小于5 kA/μS),不繞擊。先導是自下而上發展,該先導或者直接進入雷云電荷中心,或者攔截自雷云向下發展的先導,這樣中和雷云電荷的反應在上空進行,自雷云向下的先導就不會延伸到被保護對象上。另外,上行先導對地面物體還具有屏蔽作用,可減輕放電時在地面物體上的感應過電壓。利用了上行雷閃的這些特點,通過巧妙的結構設計,使其能可靠地引發上行雷閃放電,從而達到中和雷云電荷,保護各類被保護對象的目的。

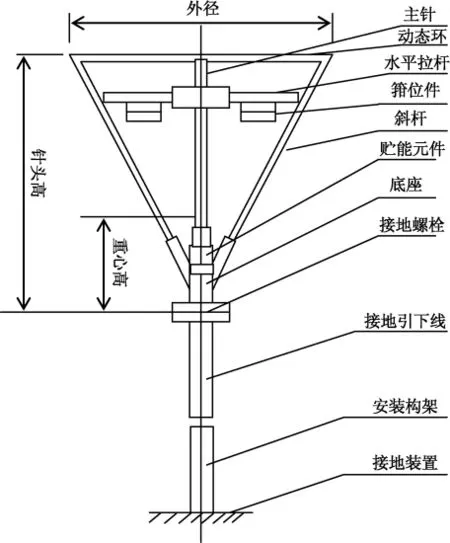

可控放電避雷針由針頭、接地引下線、接地裝置構成一套保護系統。它的針頭不再是單針,而是由主針、動態環、貯能裝置組成,如圖5所示。

圖5 可控放電避雷針及保護系統

根據尾部帶金屬線的火箭(火箭引雷試驗)比高層建筑更容易引發上行雷的分析得出,要成功地引發上行雷,針頭需達到以下要求:

a.在引發發生之前,針頭附近的空間電荷應盡量少,以便于自主針針尖向上發展放電脈沖。

b.當需要引發上行雷閃時,針尖處的電場強度應足夠高,以迅速產生放電脈沖。

通過對可控放電避雷針動作過程的分析,說明它滿足上述這兩條要求:

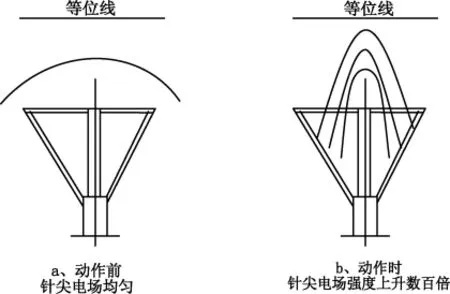

當可控放電避雷針安裝處附近的地面電場強度較低時(如雷云離可控針及被保護對象距離較遠等情況),雷云不會對地面物體發生放電;此時可控放電避雷針針頭的貯能裝置處于貯藏雷云電場能量工況,由于動態環的作用,針頭上部部件(動態環和主針針尖)處于電位浮動狀態,與周圍大氣電位差小,因此幾乎不發生電暈放電,即保證了在引發發生前針頭附近的空間電荷很少的要求。可控針啟動前及啟動時針頭的變化,如圖6所示。

圖6 可控針啟動前及啟動時針頭的變化

當雷云電場上升到預示它可能發生對可控針及周圍被保護物發生雷閃時,貯能裝置立即轉入釋能工況。這一轉變使主針針尖的電場強度不再被動態環限制,針尖電場瞬間上升數百倍,使針尖附近空氣迅速放電,形成很強的放電脈沖,因沒有空間電荷的阻礙。該放電脈沖在雷云電場作用下快速向上發展成上行先導,去攔截雷云底部先導或進入雷云電荷中心。

如果第一次脈沖引發不成上行先導,貯能裝置即又進入貯能狀態,同時使第一次脈沖形成空間電荷得以消散,準備第二次脈沖產生。如此循環總能成功地引發上行雷。

3.2 技術參數

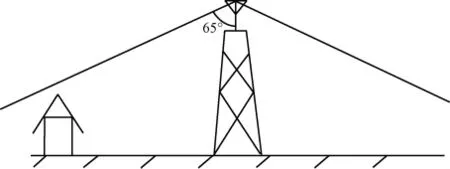

a.針高h≤200 m時,保護角65°,相應地面保護半徑為2.14 h,離地面高度hx處水平面保護半徑為2.14(h-hx)。

b.雷電流的平均幅值小于7 kA。

c.雷電流的陡度≤5 kA。

d.基本上消除了雷閃時產生的感應過電壓。

e.繞擊概率不大于0.01%的保護角為55°。

f.接地電阻≤10 Ω。

g.抗風能力不低于風速50 m/s。h.使用期內免維護。

3.3 保護范圍

當針高度在200 m及以下時,保護角恒定為65°保護半徑由65°保護角確定的直角三角形斜邊界定。單根可控針保護范圍如圖7所示。

地面保護半徑:r=2.14h

式中,h為可控針高度,m。

3.4 電源防雷箱

3.4.1 工作原理及接線

對于三相四線制系統,電源防雷器并聯于三火一零線上。在正常情況下,防雷器處于高阻狀態,當電網由于雷擊或系統操作出現瞬時脈沖電壓時,防雷器立即在納秒級時間內快速導通,將該脈沖電壓短路到大地泄放,從而保護用戶設備;當該脈沖的電壓流過防雷器后,防雷器又變為高阻狀態,從而不影響用戶設備的用電。

圖7 單根可控放電避雷針的保護范圍

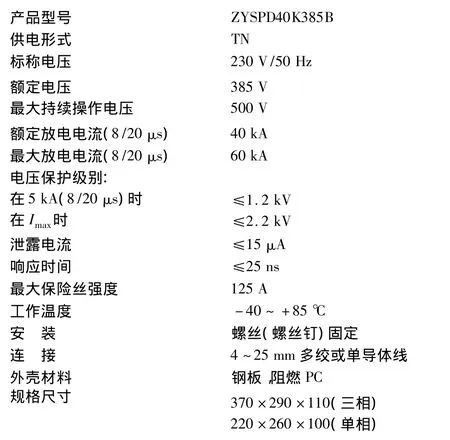

3.4.2 技術參數

電源防雷箱技術參數如下。

3.5 監測系統的布置

監測項目主要有:a.變形監測:大壩堆石體內外部水平和垂直位移、混凝土面板之間垂直縫、面板與趾板之間周邊縫開合度、面板撓曲變形、二壩壩體外部水平和垂直位移;b.滲流監測:壩體、壩基滲流壓力和滲流量、繞壩滲流、水質分析;c.應力應變監測:混凝土面板應力應變、溫度。

4 防雷系統應用與技術要求

4.1 接地與均壓

接地電阻越小電壓值越低,在經濟合理的前提下,應盡可能降低接地電阻。通過現場考察了解的情況來看,這5個站都沒有做接地網,需新做接地網。

從安全方面考慮,依據相關規程,在工作接地和防雷接地可以分開的情況下,應盡量分開,且地表與兩地網相連金屬部分間的直線距離應大于3 m,地中的直線距離應大于5 m。從現場考察的情況來看,L4、L5、L6、L16這4個站都要分別做工作接地與防雷接地兩個地網;L18站位于隧道口,由于該站所在地形限制,不能分開做兩個地網,因此采用共地的方法,即工作接地與防雷接地合并成一個地網。

工作接地電阻通常要求應小于4 Ω,采用共地方式的,接地網阻值也應小于4 Ω;工作接地網與防雷接地網分開時,防雷接地網應小于30 Ω。在土壤電阻率高,且現場可鋪設地網面積有限的情況下,可采用長效降阻劑和接地模塊(L5站、L18站)。

4.2 直擊雷防護

監測站建筑防直擊雷的保護措施,采用可控放電避雷針作為直擊雷防護的主體設備。可控放電避雷針通過鐵塔直接接地,不需要另做接地引下線,鐵塔基礎鋼筋上與鐵塔、下與接地網鋼筋應焊接可靠。

可控放電避雷針的保護角為65°,保護范圍如圖8所示。

圖8 可控放電避雷針保護范圍

經計算,5個站安裝可控放電避雷針的鐵塔高度分別為:L4站,16 m;L5站,4 m;L6站,15 m; L16站,17 m;L18站,7 m。

5.3 限幅裝置

各監測站的電源線、進線端裝有抑制電纜橫向、縱向過電壓的限幅裝置。在監測站電源進線端安裝交流電源防雷箱,由于信號采用光纜傳輸,故不需要安裝信號線防雷器。

5 結束語

實踐證明,蓮花發電廠壩體監測站通過安裝可控放電避雷針,電源線上安裝電源防雷器,同時作好接地網措施,有效防止了雷擊事故發生,確保了變形自動監測站被保護設施在雷雨季節安全可靠運行。