城鄉(xiāng)人口流動(dòng)背景下農(nóng)村地區(qū)人情消費(fèi)的行為邏輯——基于河南省10村334個(gè)農(nóng)戶的實(shí)證分析

陳浩天

(華中師范大學(xué) 中國(guó)農(nóng)村研究院,湖北 武漢 430079)

一、引 言

人情的消費(fèi)過(guò)程是消費(fèi)主客體物質(zhì)和精神需求得到滿足的心理體驗(yàn)。“消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不僅彰顯了行為主體的社會(huì)地位,也是研究社會(huì)結(jié)構(gòu)與社會(huì)關(guān)系的探測(cè)儀”[1]。人情在中國(guó)歷來(lái)是家庭生活的重要組成部分,與西方個(gè)性化的人際關(guān)系相比,我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)村社會(huì)交往被人情所局限,被人倫關(guān)系所籠罩。“鄉(xiāng)土社會(huì)”人際交往的內(nèi)涵由人緣、人情和人倫組成,其中“人情”居于核心[2]。國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)中國(guó)人情消費(fèi)問(wèn)題,都做出過(guò)不同層面的論述。國(guó)外學(xué)者如Jette認(rèn)為“人情和面子”植根于中國(guó)人的恥感文化,在恥感取向下,中國(guó)人特別注重“面子”,“面子”是中國(guó)傳統(tǒng)文化和價(jià)值觀念恥感取向共同作用的綜合體[3]。史密斯把“保全面子”作為中國(guó)人的第一性格,他認(rèn)為“面子”是解釋中國(guó)人諸多行為的鑰匙[4]。國(guó)內(nèi)學(xué)者林語(yǔ)堂認(rèn)為中國(guó)人“面子”比羅馬天主教教義更永恒,比美國(guó)憲法更權(quán)威[5]。我國(guó)古典文獻(xiàn)《禮記·曲禮》有言:“禮尚往來(lái),往而不來(lái),非禮也;來(lái)而不往,亦非禮也。”這是中國(guó)人交換行為上“情”和“禮”的統(tǒng)一。金耀基也認(rèn)為: “關(guān)系、人情、面子是理解中國(guó)社會(huì)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性,禮品的輕重由這種細(xì)膩的關(guān)系所決定”[6]。費(fèi)孝通先生則把中國(guó)人的社會(huì)關(guān)系秩序描述為“差序格局”,即:“以‘己’為中心,像石子一般投入水中,和別人所聯(lián)系成的社會(huì)關(guān)系,不像團(tuán)體中的分子一般大家立在一個(gè)平面上,而是像水的波紋一般,一圈圈推出去,愈推愈遠(yuǎn),也愈推愈薄”[7]。“差序格局”的理論闡釋以及本土化的解釋角度,極具開(kāi)拓和引導(dǎo)性。但近年來(lái),在傳統(tǒng)與現(xiàn)代的博弈與互動(dòng)中,現(xiàn)代性因子在鄉(xiāng)村社會(huì)的擴(kuò)張,尤其是隨著城鄉(xiāng)人口流動(dòng)的加劇以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的推進(jìn),農(nóng)村人情消費(fèi)的觀念和行為方式都在潛移默化中發(fā)生了變化,這種變化構(gòu)成了本文研究的邏輯起點(diǎn)。

二、研究方法及樣本情況

為了避免出現(xiàn)“只見(jiàn)社會(huì),不見(jiàn)國(guó)家;只見(jiàn)樹葉,不見(jiàn)森林;只見(jiàn)描述,不見(jiàn)解釋;只見(jiàn)傳統(tǒng),不見(jiàn)走向”的實(shí)證方法誤區(qū)[8],本調(diào)查基于典型樣本,從樣本中抽象出普遍特征,通過(guò)實(shí)證管窺農(nóng)村家庭人情消費(fèi)之現(xiàn)狀。筆者之所以以河南省10村為代表,有以下三個(gè)誘因:其一,樣本選擇的10個(gè)村是華中師范大學(xué)中國(guó)農(nóng)村研究院“百村十年觀察”全國(guó)253個(gè)村莊的一部分,作為河南觀察點(diǎn),本研究數(shù)據(jù)分別來(lái)源于豫東 (F村和T村)、豫西 (R村和U村)、豫南(L村和E村)、豫北 (H村和W村)和豫中(Y村和K村)。①根據(jù)學(xué)術(shù)慣例,本文所涉及的地名作了技術(shù)處理。這10個(gè)村莊作為中原農(nóng)區(qū)的自然村落,市場(chǎng)發(fā)育和村莊生態(tài)習(xí)性保持完好,近年來(lái),這些村莊在改革開(kāi)放中都獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展和進(jìn)步,具有典型代表意義。其二,筆者對(duì)樣本10村連續(xù)進(jìn)行了三年的觀察,作為這10個(gè)村的觀察員,筆者屬于村莊的“局外人”,但對(duì)10村的生活習(xí)俗、語(yǔ)言風(fēng)格熟悉程度,又屬“局內(nèi)人”。筆者自覺(jué)被委任于“局內(nèi)”和“局外”雙重身份的思考,以期得出更加客觀的發(fā)現(xiàn)和提升。其三,人情消費(fèi)作為日常生活領(lǐng)域重要組成部分之一,消費(fèi)行為主要涉及家庭消費(fèi)行為的主觀判斷和個(gè)人意志表達(dá)[9]。因此,調(diào)查結(jié)果應(yīng)規(guī)避被調(diào)查對(duì)象的主觀誤判。因此,筆者必須參與其中,對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行深度訪談,現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn),才能得出更為確切的結(jié)論。在樣本變量的選擇上,每個(gè)村按照家庭純收入以“好、中、差”選取35戶為研究樣本,并運(yùn)用問(wèn)卷調(diào)查、深度訪談法搜集資料,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件SPSS對(duì)搜集的資料進(jìn)行描述統(tǒng)計(jì)分析和相關(guān)性分析。此次調(diào)查對(duì)象的選取按照預(yù)先制定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放問(wèn)卷350份,回收問(wèn)卷340份,其中有效問(wèn)卷334份,有效回收率98.2%,調(diào)查結(jié)果真實(shí)有效。

三、農(nóng)戶總體人情消費(fèi)現(xiàn)狀

1.人情消費(fèi)主體和標(biāo)準(zhǔn)

在“人情消費(fèi)主體”問(wèn)題中,調(diào)查結(jié)果顯示,中原10村以傳統(tǒng)血緣和家庭為單位的消費(fèi)主體有所松動(dòng)。在有效問(wèn)卷的334戶中,2010年有218戶是以“家庭”為單位的人情消費(fèi),有16戶是“個(gè)人”名義進(jìn)行的消費(fèi),有93戶表示“家庭和個(gè)人兼有”的人情消費(fèi)主體,沒(méi)有發(fā)生人情消費(fèi)的家庭為7戶,分別占樣本總數(shù)的65%、5%、28%和2%。根據(jù)筆者的訪談,血緣關(guān)系是形成親疏遠(yuǎn)近的最基本因素,以“家庭”為單位的消費(fèi)主要是基于血緣為紐帶的人情交往;以“個(gè)人”為名義的消費(fèi)主要是基于業(yè)緣關(guān)系的人情交際圈,以“家庭和個(gè)人”兼有的人情消費(fèi)屬于農(nóng)民外出務(wù)工過(guò)程中因業(yè)緣和地緣交往的擴(kuò)大交叉而產(chǎn)生。

在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi),中原農(nóng)區(qū)10村的人情消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是相對(duì)比較固定的。根據(jù)334個(gè)農(nóng)戶的調(diào)查情況,人情消費(fèi)的消費(fèi)對(duì)象按照血緣、地緣和業(yè)緣紐帶把消費(fèi)規(guī)模分為兩大類:

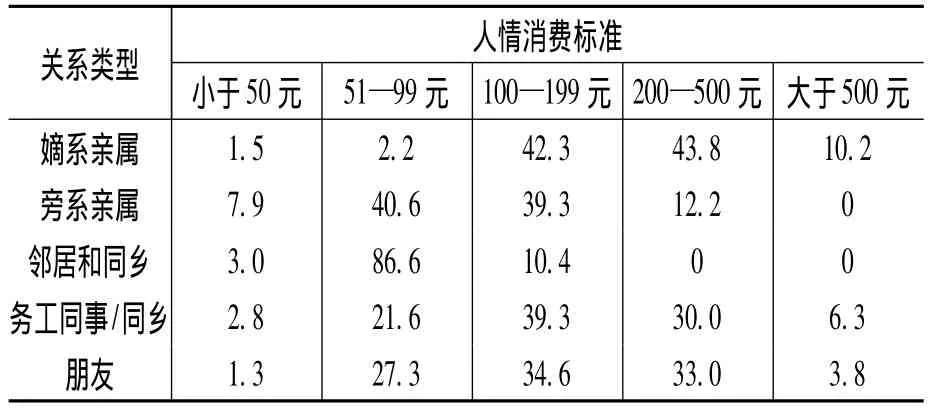

首先是以血緣關(guān)系為紐帶的人情消費(fèi),按照血緣關(guān)系的遠(yuǎn)近,親屬分為嫡系親屬和旁系親屬兩類。從血緣上看,嫡系親屬比旁系親屬要近。因此,人情消費(fèi)中嫡系親屬要付出比旁系親屬更重的禮金,以示嫡系親屬與其他親屬的區(qū)別。嫡系親屬是一個(gè)家庭人情圈中永恒的部分,所有的儀式,不管是“大事”、“小事”,核心親屬均要進(jìn)行人情消費(fèi)。數(shù)據(jù)顯示 (如表1所示)334戶嫡系親屬消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)主要集中在100—500元之間,占86.1%;旁系親屬消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)主要集中在50—200元之間,占據(jù)樣本總數(shù)的80%;鄰居和同鄉(xiāng)的消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)主要集中在50—100元,占86.6%。其次一些在外打工,人口流動(dòng)在外地務(wù)工的農(nóng)戶,這些人更懂得以業(yè)緣為紐帶,來(lái)加深彼此之間的關(guān)系。該消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在50—500元不等。最后還有一部分人情消費(fèi)的對(duì)象是“朋友”,近年來(lái),針對(duì)“朋友”的稱呼,也隨著農(nóng)村社會(huì)化程度的提高被泛化的使用。在農(nóng)村,目前“朋友”一般是指以前的老同學(xué),或外出務(wù)工因?yàn)闃I(yè)緣而在一起的志同道合人群。這類消費(fèi)對(duì)象的人群根據(jù)彼此之間的“交心”程度,人情消費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)也各不相同 (如表1所示)。隨著農(nóng)村發(fā)展的社會(huì)化程度越來(lái)越高,交際范圍的逐漸擴(kuò)大,隨著工作地點(diǎn)的轉(zhuǎn)移、生活空間的變化,人際交往的范圍也越來(lái)越大,新結(jié)識(shí)的“朋友”越來(lái)越多,需要應(yīng)付的人情支出也就越來(lái)越多,這種支出屬“面子錢”,礙于情面不得不出,更多的人情不斷加入,使人情消費(fèi)鏈越拉越長(zhǎng)。

表1 農(nóng)戶人情消費(fèi)情況 單位:%

2.人情支出消費(fèi)域

農(nóng)村人情消費(fèi)域主要包括以下幾個(gè)部分:

(1)與“身份禮儀”相關(guān)的人情消費(fèi)。當(dāng)一個(gè)人改變身份時(shí),無(wú)論是年齡的變化還是身份地位等角色的改變,都會(huì)給行為主體人帶來(lái)各異的壓力。在這種變化中,舊的身份行為角色逐漸模糊,進(jìn)入一個(gè)新的身份關(guān)系。為引導(dǎo)行為主體人渡過(guò)他們生命中轉(zhuǎn)折點(diǎn),所有親近的人集中在一起,正式宣布這個(gè)人進(jìn)入一個(gè)新的身份時(shí)期,主要包括婚嫁、生兒育女 (中原10村又叫“添人”)、子女升學(xué)等等。主要是指婚喪嫁娶、生兒育女。生命禮儀形式上是一次聚會(huì),它的舉行為舉辦家庭與參與者之間、參與者與參與者之間提供了一次互通信息、聯(lián)絡(luò)感情的機(jī)會(huì)。通過(guò)互相參與生命儀禮,他們之間增進(jìn)了聯(lián)系,成為對(duì)方潛在的社會(huì)支持網(wǎng)絡(luò)的一部分[10]。該村2010年人情消費(fèi)用于婚嫁消費(fèi)的有67戶,占總體樣本的20%;用于“喪葬隨禮”的有77戶,占樣本總數(shù)的23%;用于生兒育女的有41戶,占樣本總數(shù)的12%;用于“求人辦事”的有134戶,占樣本總數(shù)的40%;其他僅占5%,比如看望病人等等。由調(diào)研的結(jié)果可以看出,“身份禮儀”的消費(fèi)占據(jù)中原地區(qū)農(nóng)村人情消費(fèi)的比例很大。

首先,婚嫁。婚嫁在村里一般都稱為“紅事”,“紅事”主要是吉祥的寓意。比如女兒出嫁到外地,家中男丁娶妻以及生子等等。婚嫁一般包括提媒,提媒第一次見(jiàn)面也叫“小見(jiàn)面”,“小見(jiàn)面”之后,如果雙方覺(jué)得滿意,有媒人牽線再進(jìn)行第二次“大見(jiàn)面”(200—500元),訂婚 (5 000—20 000元)、登記、擇日、迎娶 (1—2萬(wàn)元)等四個(gè)步驟。一般在迎娶之前,女方給男方“過(guò)嫁妝”,女方嫁妝一般包括家用電器如電視、冰箱、洗衣機(jī)等家電,還有女性的首飾、被子等等。 “過(guò)嫁妝”的錢一般全部由男方出。在農(nóng)村舉行婚禮,宴席大多在主人家的院落舉行,桌子、碗筷多由村里或鄰家借來(lái),宴席數(shù)大約在20—50桌 (每桌坐8—12人,也就是大約200—500人之間),多的60—80桌。因參與者不同,“人情”也各不相同,多是50—500元。親戚因遠(yuǎn)近不同,“人情”消費(fèi)額也各不相同。

其次,喪葬。在當(dāng)?shù)赜纸小鞍资隆薄9P者訪談了在2009—2010年辦喪事的40個(gè)農(nóng)戶,歸納了這40家的喪葬消費(fèi)單,喪葬消費(fèi)單一般包括以下費(fèi)用:棺材費(fèi) (600—700元)、死者衣服費(fèi)(200—300元)、孝布費(fèi) (100—200元)、樂(lè)隊(duì)費(fèi) (400元)、抬重 (每人一雙鞋共120元)、鞭炮火紙費(fèi) (200元)、車費(fèi) (150—300元)、孝子費(fèi) (200—300元)、生活費(fèi) (3 000—4 000元,含煙酒費(fèi)、花圈費(fèi)等),以上費(fèi)用合計(jì)最少得支出5 000多元,最多的達(dá)7 000元以上,平均支出為6 000元左右。而且近年來(lái)隨著農(nóng)村喪葬文化的延伸,政府民政部門也在不斷倡導(dǎo)實(shí)行遺體火化制度。但火化制度在中原農(nóng)村地區(qū)基本沒(méi)有真正的實(shí)施,而成為基層政府變相斂財(cái)?shù)囊环N形式。

(2)與節(jié)日禮儀相關(guān)的人情消費(fèi)。中原文化歷史悠久,在農(nóng)村的很多地區(qū)都保留著正統(tǒng)的人情消費(fèi)方式。村莊節(jié)日禮儀按照時(shí)間序列和農(nóng)業(yè)信息節(jié)氣進(jìn)行消費(fèi)。與節(jié)日相關(guān)的消費(fèi)包括春節(jié)、中秋節(jié)等,禮物交換最甚。中原地區(qū)主要過(guò)春節(jié)、中秋等中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日,其中最重視春節(jié),春節(jié)期間,探親訪友時(shí)的人情消費(fèi)因人而異。晚輩向長(zhǎng)輩拜年都要攜帶禮品或禮金,以表示對(duì)老人的關(guān)心和尊敬。年輕孩子向長(zhǎng)輩拜年時(shí),要行“磕頭禮”,長(zhǎng)輩都要給孩子壓歲錢,表示吉利,壓歲錢額度從5—100元不等。端午節(jié)和中秋節(jié),主要是給長(zhǎng)輩和老人送禮,一般會(huì)送食品、煙酒,有時(shí)也會(huì)送現(xiàn)金。

3.人情消費(fèi)方式及規(guī)模

根據(jù)問(wèn)卷的調(diào)查結(jié)果,中原10村的人情消費(fèi)方式主要包括現(xiàn)金饋贈(zèng)、實(shí)物贈(zèng)送、生產(chǎn)合作、幫忙解決實(shí)際困難等四種。這四種人情消費(fèi)方式中,以現(xiàn)金饋贈(zèng) (204戶)最為普遍,其次是實(shí)物贈(zèng)送 (60戶)、幫忙解決實(shí)際困難 (57戶)和勞動(dòng)互助 (13戶),分別占有效樣本的61%、18%、17%和4%。這表明農(nóng)民的人情消費(fèi)方式越來(lái)越顯示其貨幣化傾向。需要提及的是問(wèn)卷中的“幫忙解決實(shí)際困難” (多選),包括很多方面,比如幫忙解決農(nóng)作物病蟲害技術(shù)問(wèn)題,調(diào)節(jié)家庭鄰里的矛盾紛爭(zhēng),做生意急需的發(fā)展資金等。

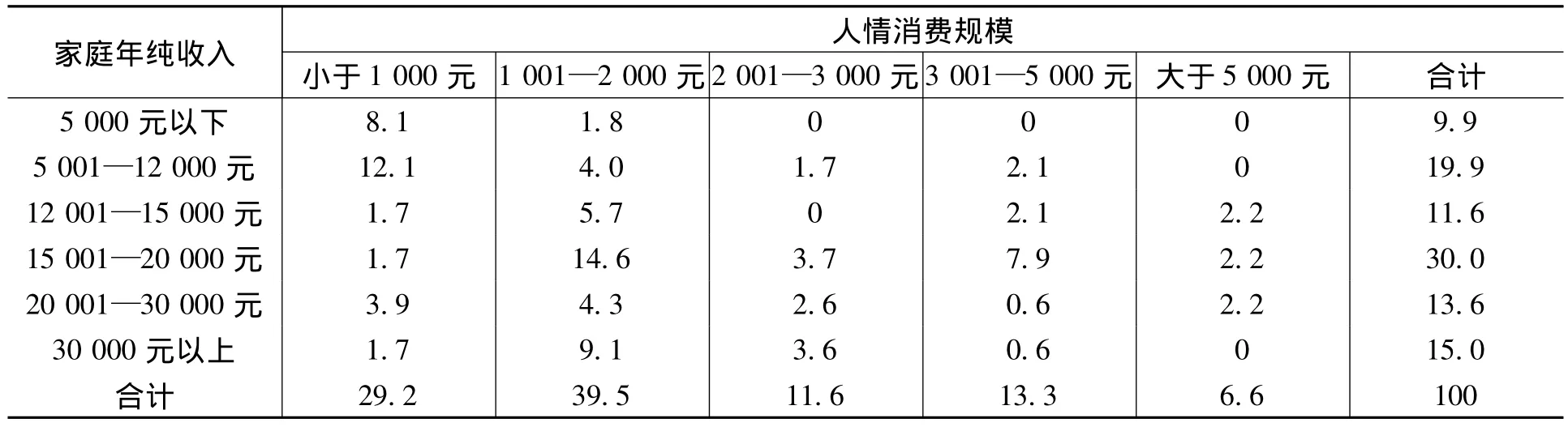

從人情消費(fèi)的規(guī)模來(lái)看 (如表2所示)。2010年,中原10村350個(gè)農(nóng)戶均人情消費(fèi)額度在1 000元以下的占29.2%,在1 001—2 000元的占 39.5%,2 001—3 000元的占 11.6%,3 001—5 000元的占13.3%,5 000元以上的占6.6%。卡方檢驗(yàn),χ2=138.60,F(xiàn)=0.337,P=0.001。這表明,家庭收入不同的家庭的人情消費(fèi)規(guī)模是具有差異的,一般來(lái)說(shuō),家庭年收入越高,人情規(guī)模所占比例越大。同時(shí),根據(jù)350戶村民的家庭純收入數(shù)據(jù)計(jì)算,家庭人情消費(fèi)規(guī)模均值為2 200元,中值為1 500元。主要集中在1 001—2 000元,占39.5%;消費(fèi)規(guī)模在1 000元以下的占 29.20%;2 001—3 000元的占11.6%;3 001—5 000元的占13.3%;5 000元以上的占6.6%。從數(shù)據(jù)和訪談看出,樣本10村人情平均消費(fèi)額度基本占了消費(fèi)年家庭純收入的1/5,消費(fèi)總額度在家庭純收入收入中所占的比重也在逐年攀升,而且大有愈演愈烈的趨勢(shì)。

表2 人情消費(fèi)規(guī)模與家庭年純收入交互分析表 單位:%

4.人情消費(fèi)心理

根據(jù)問(wèn)卷的設(shè)計(jì)問(wèn)題“你送禮時(shí)的心理想法?”該問(wèn)題為多選,也可以開(kāi)放式的自由回答,進(jìn)行深層次的訪談。根據(jù)調(diào)查對(duì)象的答案進(jìn)行整理和歸納,把人情消費(fèi)時(shí)的心理特征總結(jié)為“從眾心理、回報(bào)心理、投機(jī) (投資)心理、面子心理、感情心理和風(fēng)俗習(xí)慣等六大類。血緣關(guān)系和地緣關(guān)系是中國(guó)傳統(tǒng)鄉(xiāng)村社會(huì)人際關(guān)系的基礎(chǔ)或兩個(gè)基本維度,風(fēng)俗習(xí)慣和感情因素是以血緣和地緣為紐帶的消費(fèi)心理,此次調(diào)查發(fā)現(xiàn),利用風(fēng)俗習(xí)慣進(jìn)行人情消費(fèi)有所弱化,有54戶,僅占樣本總數(shù)16.1%。而因?yàn)橛懈星槎M(jìn)行人情消費(fèi)的有97戶,占28.9%,可以看出,人與人之間的感情隨著市場(chǎng)化發(fā)育,并沒(méi)有減弱。

(1)回報(bào)心理。中原農(nóng)村社會(huì)交往過(guò)程包含著一個(gè)很重要的社會(huì)交往規(guī)則,為了獲得來(lái)自交換另一方的回報(bào),村民必須向?qū)Ψ街Ц秷?bào)酬,這就是社會(huì)互動(dòng)的“互因機(jī)制”[9]。這種人情中的互惠機(jī)制誘使村民把人情作為一項(xiàng)暫時(shí)保存的“債券”,因?yàn)檫@些他們?nèi)詴?huì)得到相應(yīng)的“回報(bào)”。他們認(rèn)為,支出人情多,收回的人情也多。而且每當(dāng)有重大事情時(shí),還可以通過(guò)人情取得親友的經(jīng)濟(jì)支持,人情的這種融資功能在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的農(nóng)戶中尤為普遍。農(nóng)民人情交往較多、花費(fèi)較重。但是農(nóng)民仍然要堅(jiān)持隨禮,目的就是希望將來(lái)某一天有人情場(chǎng)面時(shí)對(duì)方能來(lái)回報(bào),因而為了將來(lái)的回報(bào),必須堅(jiān)持隨禮。人情費(fèi)就猶如一筆村落性的公開(kāi)流通資金,人情費(fèi)的交往就相當(dāng)于一種民間自愿性的融資行為。一家有事,等于全村人幫他籌措了一筆應(yīng)急的資金。擁有這種人情消費(fèi)心理的總農(nóng)戶數(shù)為65戶,占樣本總數(shù)的19.6%。

(2)從眾心理。據(jù)不少農(nóng)民反映,自己雖然對(duì)愈演愈烈的人情債很反感,但為了給自己留“后路”,只有違心地隨波逐流,“得過(guò)且過(guò)隨大流,患得患失保平安”。別的家庭都在“這樣做”,而你卻不“這樣做”,就會(huì)遭到眾人的非議。但這種從眾的心理狀態(tài)相對(duì)較少,僅僅有8個(gè)農(nóng)戶,占樣本總數(shù)的2.3%,反映出農(nóng)民的消費(fèi)逐漸步入理性。

(3)面子心理。從人情消費(fèi)的主體來(lái)看,諸多農(nóng)民對(duì)人情消費(fèi)帶有抵制心理,但又礙于情面,不好意思不進(jìn)行人情消費(fèi);或者曾經(jīng)受過(guò)邀請(qǐng)者的人情,不去心存“負(fù)疚”,有一種欠債感;即使沒(méi)受邀請(qǐng),看見(jiàn)別人去了,也跟著去,深怕人情會(huì)因此斷裂。總之,硬著頭皮甚至變賣勞動(dòng)的生產(chǎn)資料、也不能讓人瞧“扁”,這就形成了所謂的“被消費(fèi)”局面。從人情消費(fèi)的客體來(lái)看,自己家“辦事”,也要講“臉面”,從招待的規(guī)模,招待的檔次等消費(fèi)品上都和其他農(nóng)戶“辦事”時(shí)的開(kāi)銷進(jìn)行攀比,從而也導(dǎo)致了高消費(fèi)。由此可見(jiàn),人情已經(jīng)變成了由金錢編制的“債務(wù)鏈”,即使錢是自己的,但錢花的并不是那么心甘情愿。從數(shù)據(jù)看,擁有“面子”心理的農(nóng)戶為67戶,占樣本總數(shù)的20%。

(4)投機(jī)心理。現(xiàn)在農(nóng)村送禮風(fēng)甚濃,甚至到了“有事求人必送禮”的地步,送了禮就好說(shuō)話、好辦事,不送就是關(guān)系差抑或有意見(jiàn),收送人情禮金成為一種社會(huì)“潛規(guī)則”。有些農(nóng)民送禮只是為了留條“后路”,方便以后辦事。常常“笑臉接請(qǐng)柬,背后吐怨言”,雖心中不悅,但為了不得罪人,今后好辦事,只得硬著頭皮、強(qiáng)裝歡顏也要送。在調(diào)查的過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn),一些村民借助節(jié)日或各種形式名目的活動(dòng)在村莊搞慶典和聚會(huì)。另外值得提及的是個(gè)別村干部,他們?cè)诖迩f和宗族中擁有較大的社會(huì)影響和權(quán)力,如在計(jì)劃生育、劃分宅基地、鄰里糾紛、孩子參軍等等還需要他們的“幫忙”,一些有求于他們的村民無(wú)不趨之若鶩。因此,投機(jī)心理已經(jīng)成為變相腐敗的一種形式。從調(diào)查的數(shù)據(jù)來(lái)看,擁有投機(jī)心理的不占少數(shù),占樣本總數(shù)的13.1%。

四、結(jié)論與啟示

從調(diào)研的結(jié)果來(lái)看,當(dāng)前中原地區(qū)人情消費(fèi)呈現(xiàn)三個(gè)“社會(huì)化”趨勢(shì):農(nóng)村人情消費(fèi)方式由“實(shí)物”向“貨幣”過(guò)渡;消費(fèi)主體和消費(fèi)對(duì)象的人情消費(fèi)活動(dòng)半徑無(wú)限延伸;消費(fèi)行為呈現(xiàn)出投機(jī)、回報(bào)和從眾等多種心理。隨著農(nóng)民交往圈的不斷擴(kuò)大,傳統(tǒng)以“血緣”、“地緣”維系的“差序格局”已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化,利益成為決定人們關(guān)系親疏的一個(gè)重要緯度。尤其是21世紀(jì)以來(lái)的10年間,在現(xiàn)代化、市場(chǎng)化和社會(huì)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的共同作用下,農(nóng)民與外部世界的交往廣度和深度都是歷史上前所未有,傳統(tǒng)的人情倫理已不能完全闡釋現(xiàn)代小農(nóng)的行為邏輯。我國(guó)農(nóng)村地區(qū)正處于市場(chǎng)化、民主化和國(guó)家化發(fā)展過(guò)程中,國(guó)家也通過(guò)一系列的惠農(nóng)政策向農(nóng)村滲透,建立為農(nóng)村提供公共服務(wù)長(zhǎng)效機(jī)制。可以說(shuō),農(nóng)民現(xiàn)代性的歷程在某種意義上說(shuō)是一個(gè)消費(fèi)民主化和平民化的進(jìn)程。但農(nóng)村地區(qū)人情消費(fèi)作為傳統(tǒng)社會(huì)延續(xù)至今的產(chǎn)物也顯示了其自身的矛盾:隨著農(nóng)民人情交往范圍的不斷擴(kuò)大與集體行動(dòng)不強(qiáng)的矛盾,農(nóng)村地區(qū)人情消費(fèi)在家庭純收入的比例呈現(xiàn)越來(lái)越高的傾向。但傳統(tǒng)的人情文化在我國(guó)沒(méi)有完善社會(huì)保障制度的農(nóng)村,有效地起到了穩(wěn)定家庭、穩(wěn)定社會(huì)的作用。我們相信隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的不斷提高,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展,人情文化的運(yùn)行環(huán)境將得到極大的改善。誠(chéng)然,一切歷史沖突都根源于生產(chǎn)力和交往形式之間的矛盾[11]。因此,政府在增加農(nóng)民收入和提高農(nóng)村生產(chǎn)力的同時(shí),面對(duì)農(nóng)村人情消費(fèi)負(fù)擔(dān)過(guò)重的現(xiàn)狀,基層政府有責(zé)任也有義務(wù)加以規(guī)制與引導(dǎo)。

[1]戴慧思,盧漢龍.消費(fèi)文化與消費(fèi)革命[J].社會(huì)學(xué)研究,2001,(5).

[2]翟學(xué)偉.中國(guó)人際關(guān)系的特質(zhì)——本土概念及其模式[J].社會(huì)學(xué)研究,1993,(4).

[3]Jette,B.Consumer Education between“Consumership”and Citizenship:Experiences from Studies of Young People[J].International Journal of Consumer Studies:Blackwell Publishing Ltd,2004,(3):108-116.

[4]亞瑟·亨·史密斯.中國(guó)人的性格[M].樂(lè)愛(ài)國(guó),張華玉譯,北京:學(xué)苑出版社,1998.1-4.

[5]林語(yǔ)堂.中國(guó)人[M].上海:學(xué)林出版社,2000.195.

[6]金耀基.關(guān)系和網(wǎng)絡(luò)的建筑:一個(gè)社會(huì)學(xué)的詮釋[J]. 二十一世紀(jì),1992,(12).

[7]費(fèi)孝通.鄉(xiāng)土中國(guó)[M].上海:上海人民出版社,2007.26.

[8]徐勇.當(dāng)前中國(guó)農(nóng)村研究方法論問(wèn)題的反思[J].河北學(xué)刊,2006,(3).

[9]張艷玲.農(nóng)村社會(huì)人情關(guān)系下的禮物交換[J].北京科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2006,(1).

[10]黃玉琴.禮物、生命儀式和人情圈[J].社會(huì)學(xué)研究,2002,(3).

[11]馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯全集(第三卷)[M].北京:人民出版社,1960.83.