我國子宮切除術后病人性生活質量干預效果的Meta分析

汪 苗,王維利

伴隨現代社會緊張的高節奏生活工作及環境的變化,子宮肌瘤、宮頸癌、子宮內膜癌等子宮疾病的發病率有升高趨勢,而發病年齡卻有明顯年輕化趨勢。切除子宮是此類疾病的主要治療方法之一,然而手術治療在解決女性病痛的同時,也會引起術后病人對自我形象感到不認同,伴隨一定的心理和生理功能障礙,從而導致術后女性性功能的改變。子宮切除術病人性生活作為其生活質量的一個重要組成部分,已逐漸引起部分醫務人員的重視,目前已開展了一些針對子宮切除術病人性生活治療的研究。但受我國傳統文化的影響及其本身的特殊性和隱匿性,此類研究的樣本量不大,研究分散。由于單個臨床研究受設計、樣本量等因素的限制,說服力有限。Meta分析是通過匯總多個具有相同研究目的但又各自獨立的研究結果進行總體效應評價,是一種對現有隨機對照試驗資料進行有效利用的統計學分析方法[1]。本研究在查閱大量文獻資料的基礎上,對有關護理干預對子宮切除術病人性生活質量影響的隨機對照研究,使用Meta分析方法定量分析,評價干預效果,以期為臨床實踐提供依據。

1 資料與方法

1.1 檢索策略 英文檢索詞為Hysterectomy或uterectomy或metrosteresis或metrotomy和sexual life或sexual activity;中文檢索詞為子宮切除術、性生活。通過計算機檢索電子資料庫,英文文獻在美國國立醫學圖書館因特網檢索系統(PubMed)、Elsevier期刊全文數據庫、Cochrane圖書館、Springer,Blackwell等數字庫中獲得。中文文獻在中國生物醫學文獻數據庫(CBM)、維普中文期刊全文數據庫、中國知網(CNKI)。同時注意未發表文獻:①在萬方學位論文數字庫中檢索學位論文;②瀏覽World Wide Web(www.controlled.trials.corn),檢索完成或尚未完成的臨床對照試驗。適當追查了納入文獻的參考文獻,以及手工檢索中文發表與未發表的資料。檢索文獻時間均從建庫到2010年4月。

1.2 文獻納入標準和排除標準 搜索國內外所有已發表或待發表的有關護理干預對子宮切除術后病人性生活質量影響的文獻,無語種限制,并同時滿足下列條件:①研究對象為我國的子宮切除病人,年齡大于18歲,已婚;②研究設計為前瞻性的隨機對照研究,實驗組在常規治療護理基礎上進行針對病人術后性生活的護理干預,對照組單純進行常規治療護理;兩組在年齡、性別、病情等方面具有配比性;③護理干預的主要措施包括疾病相關知識教育、性生理知識教育、心理支持、性生活指導、家庭和社會的支持治療等;④提供計量的研究效應指標,如性生活次數、性生活滿意度等。

排除存在以下情況的研究:①研究對象雖有性生活史但未婚者;②非隨機對照試驗研究;③原始研究中的統計學處理數據,本研究無法轉化和使用者;④原始文獻實驗設計不嚴謹,重要資料如樣本資料交代不清或信息太少等無法利用的文獻;⑤重復收錄的文獻,僅保留發表年份早、樣本量大、信息全面的1篇。

1.3 資料提取 由2名評價員以互盲的形式單獨對文獻進行納入和排除,然后交叉核對,意見不同時通過討論或征求第三方意見解決。用表格提取所研究數據,包括實驗的基本情況、研究設計、研究時間、干預措施、具體結果等。

1.4 質量評價 納入文獻的方法學質量依據Cochrane系統評價員手冊的文獻質量評價方法評定。①隨機方法:充分、不清楚、不充分。②分配隱藏:充分、不清楚、不充分。③盲法:充分、不清楚、不充分。④是否描述退出失訪情況,有無退出失訪時,是否采用意向處理(intention to treat,ITT)分析。將納入的研究質量分為3級:A級低度偏倚,完全滿足以上4條質量標準,發生各種偏倚的可能性最小;B級中度偏倚,其中一條或一條以上的標準為部分滿足,有發生偏倚的中度可能性;C級高度偏倚,其中一條或一條以上的標準完全不滿足,有發生偏倚的高度可能性。

1.5 資料分析方法 采用Cochrane協作網提供的RevM an 4.3統計軟件對入選文獻進行分析,對各研究中護理干預效果的各結局指標分別進行檢驗。合并數據前先進行異質性檢驗,研究間異質性采用齊性檢驗,若P>0.05則認為數據為同質性,采用固定效應模型;若P<0.05則認為數據為異質性,采用隨機效應模型。計數資料用相對危險度(relative risk,RR)作為效應量表示,計量資料采用加權均數差值(weighted mean difference,WMD)表示,二者都將給出95%置信區間(confidence intervals,CI),檢驗有無發表偏倚。

2 結果

2.1 文獻檢索結果 共檢索到中文相關文獻75篇,外文文獻127篇,閱讀摘要或全文,其中189篇為非隨機對照研究,予以排除,2篇外文隨機對照試驗不符合納入標準予以排除,共11篇符合納入標準的隨機對照研究,其中1篇文獻中的統計數據,本研究無法轉化和利用,根據排除標準予以排除。最后共有符合標準的10篇文獻入選[2-11],均為中文,未找到符合標準的英文文獻。見表1。

表1 被納入文獻的基本情況

2.2 質量評價 在納入的10篇文獻中,按Jadad量表評為低質量文獻,其中1篇計為 2分[11],其余均為1分[2-10]。所有研究在進行研究前對基本資料進行了比較和統計學分析,基線有可比性。納入的10篇文獻中報告了實驗組和對照組的臨床情況,共有1 278例,其中實驗組633例,對照組645例。在隨機設計方案方面,只有伍麗霞等[11]提到隨機化的方法;只有2篇文獻[4,11]對是否有失訪或退出做了說明;所有文獻均未交代是否使用盲法。見表2。

表2 被納入文獻的方法學質量

2.3 Meta分析結果

2.3.1 護理干預對子宮切除術后病人總體性生活質量的影響

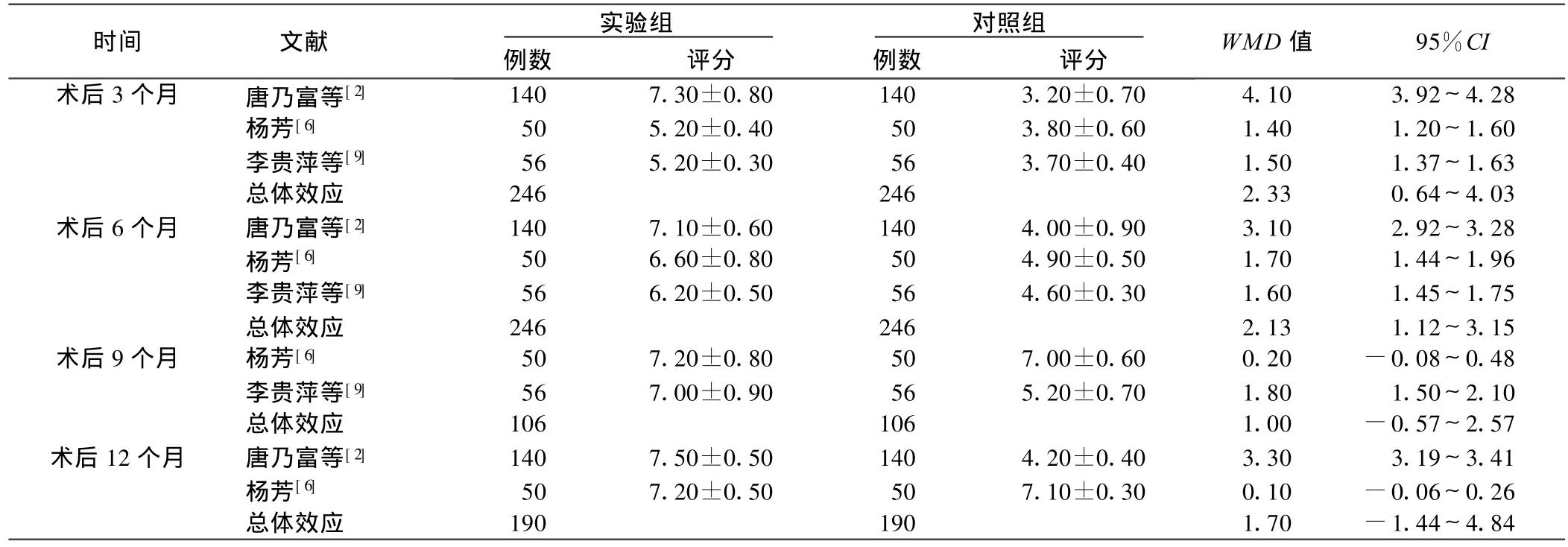

有3篇文獻[2,6,9]報道了子宮切除術后病人性生活的總體質量得分,共492例,實驗組和對照組各246例。這3篇文獻從性生活頻率、性交不適(疼痛)、性高潮、陰道干澀度(性感)、性欲方面對性生活的質量進行量性評價,減少、無明顯改變、增加分別計0分、1分、2分,其中性交不適(疼痛)、陰道干澀度反向計分。

對病人術后3個月的性生活質量分別進行比較,各研究間有統計學異質性P<0.000 01,因此選用隨機效應模型對Meta分析效應尺度進行合并,結果顯示:WMD為2.33,95%CI為0.64~4.03,P=0.007。分析異質性原因,可能與3項研究時間跨度較大,前后達10年,由此研究對象所患疾病分布、所接受的醫療護理水平和所處社會文化背景都有一定程度的變化,從而導致了異質性的存在。研究結果提示,實驗組病人和對照組病人在子宮切除術后3個月性生活質量差異有統計學意義。

對病人術后6個月的性生活質量進行比較,各研究間有統計學異質性(P<0.000 01),因此選用隨機效應模型對Meta分析效應尺度進行合并,結果顯示:WMD為2.13,95%CI為1.12~3.15,P<0.000 1,提示實驗組病人和對照組病人在子宮切除術后6個月性生活質量差異有統計學意義。

有2篇文獻[6,9]報道了術后9個月的性生活質量狀況,異質性分析,P<0.000 01,因此選用隨機效應模型對Meta分析效應尺度進行合并,結果顯示:WMD為1.00,95%CI為-0.574~2.57,P=0.21,提示術后9個月干預組病人和對照組病人的性生活質量差異無統計學意義。

2篇文獻[2,6]報道了術后12個月的性生活質量狀況,異質性分析,P<0.000 01,因此選用隨機效應模型對Meta分析效應尺度進行合并,結果顯示:WMD為1.70,95%CI為1.44~4.84,P=0.29;提示術后12個月實驗組病人和對照組病人的性生活質量差異無統計學意義。見表3。

表3 干預措施對病人術后3個月、6個月、9個月、12個月性生活質量評分的影響

2.3.2 護理干預對子宮切除術后病人性欲的影響 3篇文獻[3,5,11]以性欲降低、不變或增加來描述病人術后性欲情況,共346例,其中實驗組172例,對照組174例,對性欲情況進行合并分析,3篇研究的異質性分析顯示無統計學意義(P=0.31),采用固定效應模型進行結果合并分析,結果:OR為3.58,95%CI為2.14~5.99,P<0.000 01。改變效應模型,采用隨機效應模型對上述結果進行敏感性分析,未改變結果方向。分析結果顯示,干預組病人在保持術后性欲不變或是性欲增強的情況要優于對照組。見表4。

2.3.3 護理干預對子宮切除術后病人性交次數的影響 3篇文獻[3,5,11]以性交頻率減少、不變或增加來描述病人術后性交次數情況,共346例,其中實驗組172例,對照組 174例。對性交頻率情況進行合并分析,3篇研究的異質性分析顯示無統計學意義(P=0.58),采用固定效應模型進行結果合并分析,結果:OR為3.04,95%CI為1.82~5.07,P<0.000 01。改變效應模型,采用隨機效應模型對上述結果進行敏感性分析,未改變結果方向。分析結果顯示,實驗組病人在術后性交次數不變或增加的情況要優于對照組。見表4。

2.3.4 護理干預對子宮切除術后病人性生活滿意率的影響 2篇文獻[4,7]報道了子宮切除術后3個月病人對性生活的滿意率,共205例,其中實驗組 105例,對照組100例。對 2篇研究進行異質性分析無統計學意義(P=0.41),采用固定效應模型進行結果合并分析,結果:OR為2.59,95%CI為1.18~5.69,P=0.02。改變效應模型,采用隨機效應模型對上述結果進行敏感性分析,未改變結果方向。結果:OR為2.58,95%CI為1.17~5.69,P=0.02。分析結果顯示,實驗組病人在術后 3個月對性生活的滿意率要高于對照組。見表4。

2.3.5 護理干預對子宮切除術后病人性生活恢復率的影響 2篇文獻[8,10]報道了子宮切除術后4個月病人對性生活恢復率,共235例,其中實驗組110例,對照組125例。對2篇研究進行異質性分析無統計學意義(P=0.71),采用固定效應模型進行結果合并分析,結果:OR為2.85,95%CI為1.61~5.05,P=0.000 3。采用隨機效應模型對上述結果進行敏感性分析,未改變結果方向。分析結果顯示,實驗組病人在術后4個月對性生活的恢復率要高于對照組。見表4。

表4 干預措施對對病人術后性欲、性交次數、性生活滿意率、性生活恢復率的影響

3 討論

子宮是女性最重要的生殖器官之一,子宮切除術是各種嚴重的子宮疾病的重要治療手段,性生活質量作為成年婦女生活質量的重要組成部分,切除子宮后,由于病人生理和心理的改變,勢必會受到不同程度的影響,但鑒于性問題的隱私性,目前此類研究也較少。然而醫護人員有責任主動幫助病人解決問題,實施有效干預,促進病人性康復,進而提高此類病人的總體生活質量。本文匯總分析了多項與子宮切除術后性生活質量相關的實驗性研究,目的是通過應用循證醫學中Meta分析來評價干預措施對子宮切除病人性生活質量的影響。

本研究結果顯示:在術后6個月內,實驗組病人的總體性生活質量評分、性欲及性愛次數、性滿意率、性生活恢復率與對照組病人比較差異有統計學意義;而在術后9個月和12月,實驗組病人和對照組病人的總體性生活質量評分比較差異無統計學意義。

3.1 影響研究結果的因素

3.1.1 納入研究的質量 本Meta分析納入的10篇文獻,其研究質量較差,沒有高質量研究。第一,雖然10篇文獻中均提到隨機分組,但其中9篇文獻都并未明確告知具體的隨機分組方法,存在隨機方法有誤或不嚴謹的可能性。第二,所有研究均未描述是否采用盲法,也就無法避免在設計、資料收集或分析階段出現信息偏倚,降低了科研成果的可信度。第三,本組文獻中僅2篇文章描述了樣本是否失訪或退出的情況,其余均未交代,這些可能對研究結論的真實性造成影響,無法排除收集資料過程中的失訪偏倚。同時,由于本研究的10篇文獻評價指標分散,導致采取相同評價指標的研究上所納入的研究數目較均少于5個,由于漏斗圖的繪制原則上要求5個點以上才能進行[12],故本研究未繪制漏斗圖,可能存在發表性偏倚。總之,本研究納入研究的總體質量較低,缺乏關于護理干預對子宮切除病人術后性生活影響的高質量研究,因此導致結果的論證強度有限。

3.1.2 分層分析 由于納入的研究數量較少,所以無法對某一研究指標進行分層分析,如果對研究對象按年齡、病種等進行分層分析,可能會得出與本研究不同的研究結果。在納入的10項研究中無一研究進一步對年齡、病種等進行分層分析,所以也就無法得到相對的原始資料來進行合并統計分析。

3.2 護理干預對子宮切除病人術后性生活的影響 李敏等[13]發現,61.7%的子宮切除病人術后對性生活有明顯的焦慮和抑郁情緒,出現性生活質量下降,甚至終止性生活。而許多婦女存在認為子宮切除會使陰道變短、性生活時陰道分泌物減少等錯誤認知。然而一些研究表明,女性性快感中心是在大腦皮質而不在子宮,其刺激和激發點也在陰蒂和陰道前壁,女性性高潮和性快感出現更主要的是精神和意念中產物,來源于長期性生活經驗的探索和積累[14,15]。同時配偶對子宮切除術的態度和認知是影響性生活質量的一個重要因素。研究表明,丈夫在妻子進行子宮切除前存在缺乏有關手術過程的知識;對性生活改變的憂慮;希望與醫務人員充分交流等問題[16]。

醫務人員在圍術期針對配偶及其家屬進行一系列的心理行為和認知干預,其中疾病相關知識和性生理、心理相關知識的教育,可以促使病人及其家屬改變對子宮切除術的不良認知和行為,轉變某些錯誤的觀念,性生活指導則可以幫助病人解決在性生活中遇到的具體問題,而心理支持則可緩解病人及家屬在圍術期出現的緊張、焦慮等不良情緒,這些都有利于提高病人術后的性生活質量[17]。本研究表明,在術后6個月內,實驗組的性生活恢復率、性生活滿意率、性生活質量總體評分及性欲和同房次數都優于對照組病人。由于我國的病人出院隨訪制度尚不完善,多數研究并未對病人進行長期的隨訪,實驗組病人未能繼續獲得醫護人員的主動幫助,同時長期以來人們受傳統文化習俗的影響,即使夫妻間有性生理和性心理方面的不和諧、苦惱,也多羞于啟齒,極少主動求助于醫護人員。研究結果顯示,在術后9個月和12個月,實驗組和對照組的性生活質量總體評分比較,差異無統計學意義,可能與上述原因有關。也可能是由于隨著時間的推移,陰道殘端瘢痕結締組織逐漸吸收變軟,盆腔組織粘連滲出物逐漸吸收,性生活次數的增加,經驗的積累,不適癥狀的減少,使兩組病人在術后半年后性生活質量評分差異無統計學意義。

3.3 對未來工作的啟示 首先,由于本研究所納入文獻的質量不高,因此本Meta分析的結果僅可作為參考,尚不能為臨床應用提供可靠的依據,這有待于高質量研究的進一步驗證。目前的實驗性研究隨訪時間相對較短,干預措施對改善子宮切除病人術后性生活質量的效果可能受到一定的影響,建議延長研究時間,此外今后此類研究應進行科學的設計,嚴格實施隨機對照盲法實驗,要有足夠的樣本量,盡量避免低水平、小樣本的重復實驗。其次,分析結果顯示,在術后3個月和6個月干預組和對照組的性生活質量總體評分比較差異有統計學意義,而術后9個月和12個月,兩組病人的性生活質量總體評分比較差異無統計學意義。對此若能建立長期的規范的隨訪機制,使病人在出院后,仍能隨時的接受到專業人員的幫助,提高子宮切除病人術后長期的性生活質量。

[1]門可,李良壽.循證醫學(三)——Meta分析[J].疑難病雜志,2005,4(1):58-59.

[2]唐乃富,劉淑英,顏淑霞.心理行為干預對子宮切除術后患者性生活滿意度的影響[J].中國行為醫學科學,1999,8(1):44-45.

[3]周洪貴,陽志寧.心理行為干預對全子宮切除術后婦女性生活質量的影響[J].臨床醫學,2004,21(10):39-40.

[4]武巍,林爽,伍光嬌,等.圍手術期心理支持治療對宮頸癌患者術后情緒及性生活質量的影響[J].中國臨床康復,2005,9(16):42-43.

[5]趙斌斌.心理行為干預對全子宮切除術后婦女性生活質量的影響[J].中華醫學研究雜志,2006,6(3):338-339.

[6]楊芳.護理干預對子宮全切除術后患者性生活質量的影響[J].護理研究,2007,21(5A):1188-1189.

[7]白雅卉.心理干預對全子宮切除術后患者性生活心理狀況的影響[J].中國醫學倫理學,2007,20(2):99.

[8]王樹春.心理干預對子宮全切除術病人術后性生活的影響[J].全科護理,2008,6(10A):2575-2576.

[9]李貴萍,程莉.護理干預對子宮切除術患者的性生活影響[J].中國民族民間醫藥,2009,21:205-206.

[10]曾瑞珍.心理干預對子宮全切除術患者術后性生活的影響[J].臨床合理用藥,2009,22(2):115-116.

[11]伍麗霞,林少英,柳曉春.心理干預對子宮全切術患者性生活及生活質量的影響[J].護理學雜志,2009,24(2):42-43.

[12]康德英,洪旗,劉關鍵,等.M eta分析中發表性偏倚的識別與處理[J].中國循證醫學雜志,2003,3(1):45-46.

[13]李敏,郭曉青,谷祖善.100例子宮切除后性生活質量的臨床分析[J].中國性科學,2005,14(1):13.

[14]K rakow B,Melendrez D,Johnston L,et al.Sleep-disordered breathing,psychiatric distress,and quality of life impairment in sexual assault survivors[J].J Nerv Ment Dis,2002,190(7):442-452.

[15]Foley FW,LaRocca NG,Senders AS,et al.Rehabilitation of intimacy and sexual dysfunction in couples with multiple sclerosis[J].Mult Scler,2001,7(6):417-421.

[16]Chou CC,Lee T Y,Sun CC,et al.Husbands'ex periences befo re wives'hy sterectomy[J].J Nurs Res,2006,14(2):113-122.

[17]韓文萍,郭奮梅.400例子宮全切病人的術前心理問題與護理干預[J].全科護理,2009,7(7C):1934.