3691例圍術期抗菌藥物預防性應用對比分析Δ

張志清,殷立新,鄭甘泉,張君,王淑梅,楊秀嶺(.河北醫科大學第二醫院,石家莊市 050000;.河北醫科大學藥學院,石家莊市 05007)

圍術期指手術前期、麻醉和手術期、手術后期3個相連的階段,圍術期抗菌藥物的預防感染作用已得到肯定。根據《抗菌藥物臨床應用指導原則》(簡稱《指導原則》)[1]、《應用抗菌藥物防治外科感染的指導意見(草案)》(簡稱《草案》)[2]、衛生部辦公廳《關于抗菌藥物臨床應用管理有關問題的通知》(衛辦醫政發[2009]38號)等要求,我院從2005年起對抗菌藥物臨床應用采取持續干預,使抗菌藥物合理應用總體情況有了明顯改觀[3]。本文擬對我院2006年和2009年圍術期預防性應用抗菌藥物情況進行回顧性分析,比較實施干預措施對圍術期抗菌藥物合理應用的作用,旨在為進一步規范圍術期抗菌藥物預防性應用行為提供依據。

1 資料與方法

1.1 資料來源

按20%的比例,隨機抽取我院2006年出院患者病歷7146份,其中手術患者2615例,非手術患者4531例;按8%的比例,隨機抽取我院2009年出院患者病歷3587份,其中手術患者1076例,非手術患者2511例。

1.2 方法

采用回顧性方法,記錄患者的性別、年齡、住院時間、臨床診斷、手術時間、手術名稱、切口類型、手術持續時間、圍術期抗菌藥物選擇(包括藥品名稱、劑型、用法用量、使用溶媒、用藥起止時間、累計用藥時間)、圍術期體溫、血象等內容。根據《指導原則》和《草案》,對圍術期抗菌藥物應用的合理性進行評價。

2 結果

2.1 一般情況

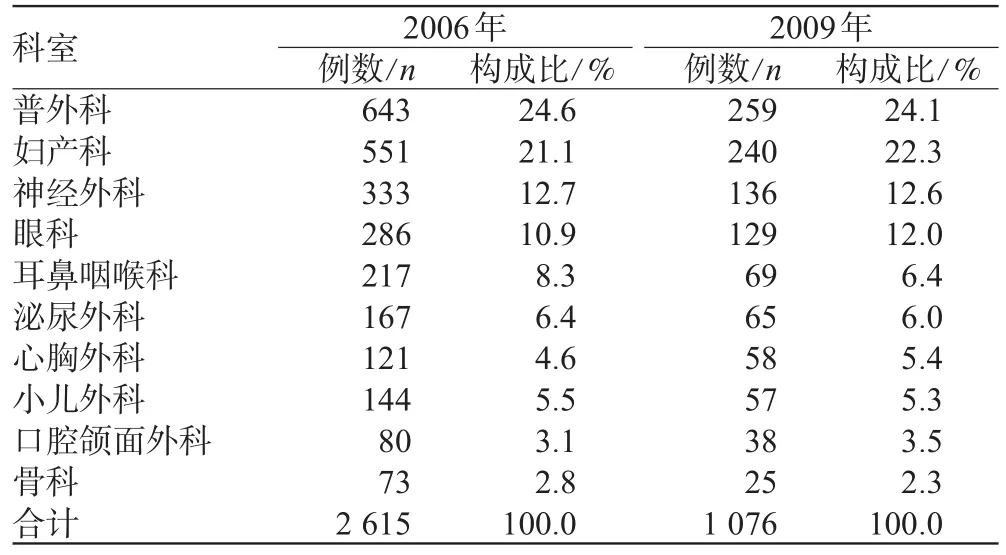

2006年和2009年抽樣比例雖然不同,但手術患者臨床科室構成比相近。2006年Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類切口分別占52.0%、44.7%、3.2%,2009年分別占55.1%、42.8%、2.0%,2個年度切口類別分布相似,樣本具有可比性。2個年度手術患者涉及的科室統計見表1。

表1 2個年度手術患者涉及的科室統計Tab 1 Clinical departments of operation cases in two years

2.2 圍術期抗菌藥物應用情況

2.2.1 抗菌藥物應用一般情況。所有手術患者均在圍術期使用抗菌藥物預防感染,2006年預防用抗菌藥物涉及15類55種,2009年涉及抗菌藥物15類53種,包括頭孢菌素類、頭孢菌素類+酶抑制劑、青霉素類、青霉素類復方制劑、青霉素類+酶抑制劑、大環內酯類、硝基咪唑類、喹諾酮類、林可胺類、氨基糖苷類等。2個年度使用頻次居前10位的藥品統計見表2。

2.2.2 給藥途徑。圍術期患者均采用靜脈給藥方式預防感染,其他途徑給藥只出現在個別聯合用藥患者中,如口服、外用、局部沖洗、霧化吸入等。

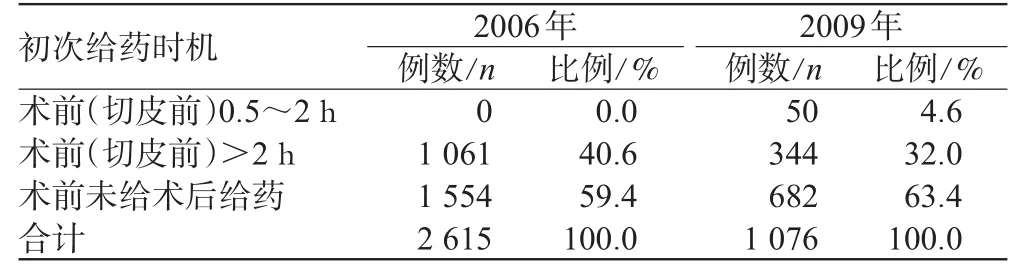

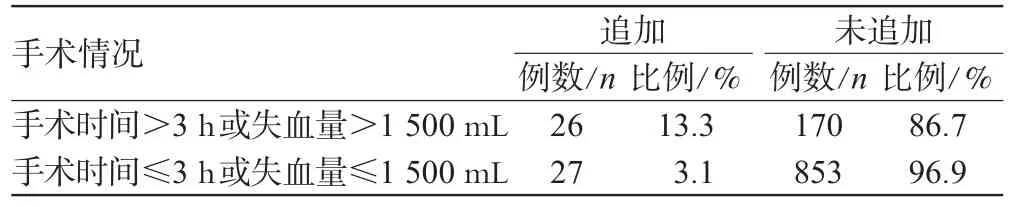

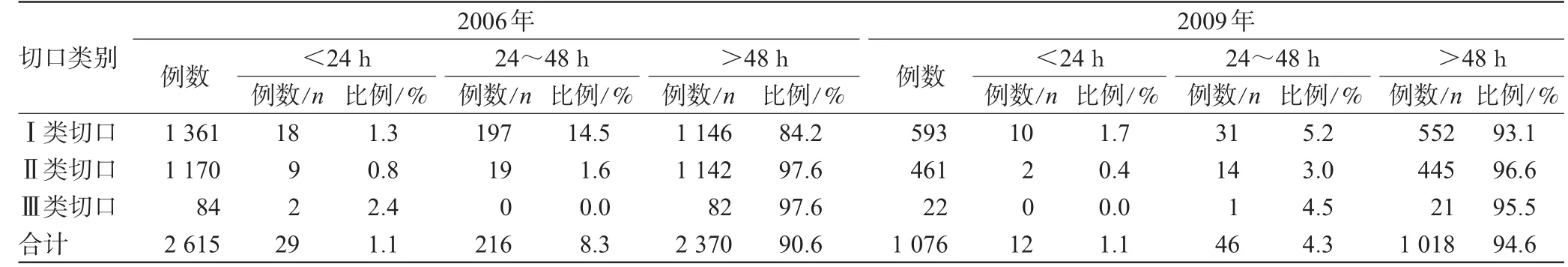

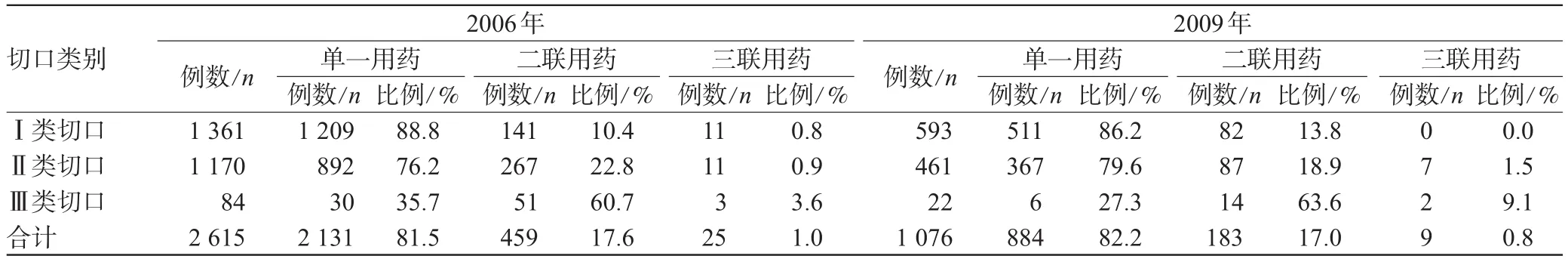

2.2.3 給藥時機、術后用藥時間和藥物聯用情況。2006年,術前0.5~2 h給藥和手術時間>3 h或失血量>1500 mL需術中追加用藥均未落實,故無術前0.5~2 h給藥和術中追加用藥患者;2009年,術前0.5~2 h給藥患者增加,部分手術時間>3 h或失血>1500 mL患者做到了術中追加用藥。2個年度抗菌藥物初次給藥時機統計見表3;2009年術中追加抗菌藥物情況統計見表4;2個年度均存在術后用藥時間長的問題,術后抗菌藥物應用時間見表5;2個年度各類切口抗菌藥物聯用情況統計見表6。

表2 2個年度使用頻次居前10位的藥品統計Tab 2 Top 10 antibacterials in the list of utilization rate in two years

表3 抗菌藥物初次給藥時機統計Tab 3 Medication opportunity of antibacterials for the first time

表4 2009年術中追加抗菌藥物情況Tab 4 Additional application of antibacterial during operation in 2009

3 分析與討論

我院從2005年開始,按照20%的抽樣比例對抗菌藥物臨床合理應用情況進行評價,對存在的問題進行分析總結,并采取了公示和相應的獎懲措施。根據抗菌藥物應用存在的問題及嚴重程度確定下一年度的抽樣比例。2005、2006年的抽樣比例為20%,隨著抗菌藥物應用情況好轉,抽樣比例逐年降低,2009年為8%。

表5 術后抗菌藥物應用時間Tab 5 Application period of antibacterials after operation

3.1 抗菌藥物選擇

表6 2個年度各類切口抗菌藥物聯用情況統計Tab 6 Combined applications of antibacterials for various incisions in two years

外科手術應根據手術野是否有污染或污染可能決定是否預防用抗菌藥物,本次抽取的2個年度圍術期患者均預防用了抗菌藥物,明顯高于國外報道的30%~40%,但與國內文獻報道的數據接近[4,5]。部分無菌或清潔手術應用抗菌藥物預防感染,為無指征用藥。2006年,圍術期預防用藥以頭孢菌素類、青霉素類和喹諾酮類居多;2009年,頭孢菌素類、青霉素類仍占主要地位,其中頭孢菌素選用最多的是第1、2代頭孢菌素,使用第3代頭孢菌素患者減少,使用氟喹諾酮類預防感染患者明顯減少,而合用抗厭氧菌的硝基咪唑類藥增加。2006年,頭孢呋辛應用率為33.1%,在預防用藥中獨占1/3。同年細菌耐藥率監測結果顯示,我院分離臨床致病菌構成比較高的大腸埃希菌(21%)和肺炎克雷伯菌(13%)對頭孢呋辛的耐藥率高達61.9%和54.7%;同樣,2006年大腸埃希菌、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌對使用較多的左氧氟沙星耐藥率分別為63.7%、50.8%、51.0%、51.3%。醫院對此進行預警,臨床及時調整了抗菌藥物品種,到2009年2種藥物應用率均跌出前10位,藥物選擇趨于合理。

3.2 給藥時機

抗菌藥物的預防應用時間是關鍵,適時給藥可使其以有效濃度彌散入手術區,及時殺滅污染組織的細菌或抑制其生長,有效降低術后手術部位感染(SSI)的風險[6]。在術前0.5~2 h內給藥或麻醉開始時給藥,可使手術切口暴露時局部組織中已達到足以殺滅手術過程中污染手術野細菌的藥物濃度[7]。本次調查的2009年手術患者,僅有50例(4.6%)預防用藥時機在術前0.5~2 h內,好于2006年,但多數手術初次應用抗菌藥物時機不當。

一般手術時間超過3 h或術中失血量超過1500 mL者,術中應追加1個劑量,以降低外科SSI的發生率。本次調查中,2006年手術患者均未采取術中追加用藥預防感染;2009年,手術時間>3 h或術中失血量>1500 mL者共196例,應追加而未追加者170例,不合理比例達86.7%,應予以重視和糾正。

3.3 術后用藥時間

抗菌藥物的有效覆蓋時間應包括整個手術過程和手術結束后4 h,Ⅰ、Ⅱ類切口總的預防時間不應超過24 h,必要時可延長至48 h。本次調查的手術患者中,術后用藥時間長的問題突出,Ⅰ、Ⅱ類切口術后用藥時間超過48 h的患者占90%以上。

3.4 聯合用藥

本次調查的手術患者中,Ⅰ類切口多為單一用藥,Ⅱ類切口單一用藥占多數,部分涉及下消化道及女性生殖器官時加用硝基咪唑類預防厭氧菌感染,說明臨床醫師對厭氧菌的感染較重視。少數患者存在同類藥物重復應用問題。

綜上,為有效預防術后感染,加強抗菌藥物應用監管與行政干預是必要的[8]。醫院應加強抗菌藥物的分級管理與合理應用監測,定期對外科醫師進行抗菌藥物知識培訓,強調重視無菌技術,以提高手術的安全性,減少SSI和耐藥菌的產生。

[1]衛生部,國家中醫藥管理局,總后衛生部.抗菌藥物臨床應用指導原則[S].衛醫發[2004]285號.

[2]《應用抗菌藥物防治外科感染的指導意見》撰寫協作組.應用抗菌藥物防治外科感染的指導意見(草案)Ⅱ——預防手術部位感染[J].中華外科雜志,2003,41(7):552.

[3]張志清,王川平,王淑梅,等.我院3114例住院患者抗菌藥物應用分析[J].中國藥房,2009,20(5):341.

[4]蘇穎杰,崔 敏,劉曉琰,等.圍手術期預防性使用抗菌藥監測[J].中國藥物應用與監測,2009,6(3):159.

[5]孫慧娟,郭代紅,孫 艷.734例圍手術期抗菌藥使用調查[J].藥物流行病學雜志,2006,15(5):300.

[6]姜 華,王 睿.預防圍手術期感染抗菌藥物的合理應用[J].中國醫院藥學雜志,2001,21(2):104.

[7]郭淑玲,白小玲,覃正碧.體外循環圍手術期抗菌藥物回顧性分析[J].藥物流行病學雜志,2007,16(5):187.

[8]張永信.抗菌藥合理應用的難點和對策[J].國際流行病學傳染病學雜志,2007,34(5):289.