人均限定療程和藥物利用指數比較研究

馬 輝,賈曉燕,徐 磊(北京京煤集團總醫院藥劑科,北京市 102300)

藥物利用指數(DUI)是藥物利用研究的評價指標之一。它引入了限定日劑量(DDD)和總治療日數(療程)指標,更能體現藥物的治療屬性和監測用藥合理性[1]。但DUI也存在一定局限,就是它對藥物劑量較敏感,而對療程不敏感[2]。鑒于藥物劑量和療程的合理性是臨床一直關注的問題,故筆者提出了人均限定療程這一概念。以DDDs除以實際應用人數,即得到人均療程,它同樣引入了劑量和療程參數來評價用藥的合理性。本文擬以我院2009年12月-2010年4月Ⅰ類切口手術患者預防用抗菌藥物為例,對人均限定療程和DUI指標進行比較性研究。

1 資料與方法

1.1 資料來源

收集我院2009年12月-2010年4月Ⅰ類切口手術患者197例,篩除術前合并感染及術后有感染并發癥者50例,單純圍術期預防用抗菌藥物者共147例。

1.2 方法

統計患者所用抗菌藥物名稱、用量、療程,不同月份2組中每種藥品的總用量、總治療日數、總例數,計算每種藥品的DUI和人均限定療程,并對其結果作統計學分析。為比較2種檢測方法對劑量和療程的敏感性,筆者采用個案分析方法將所有患者按抗菌藥物應用療程2 d為界,分為>2 d組和≤2 d組,重新統計不同月份2組中所用藥品的總用量、總日數、總例數、DUI和人均限定療程,并對結果進行分析。

以世界衛生組織藥物統計方法合作中心提供的DDD為標準[3],個別藥品參考藥品說明書,計算相關藥品的用藥頻度(DDDs)、DUI和人均限定療程。DDDs=藥品總用量/DDD;DUI=DDDs/總治療日數;人均限定療程=DDDs/藥品的應用人數。參考衛生部辦公廳《關于抗菌藥物臨床應用管理有關問題的通知》[4]中有關Ⅰ類切口手術預防用抗菌藥物給藥方法的描述:總預防用藥時間不超過24 h,個別情況下可延長至48 h。筆者將48 h作為規范療程的臨界點。人均限定療程≤2 d為陰性(-),>2d為陽性(+),統計陽性患者例數,計算陽性患者例數占所收集患者例數的比率,稱為人均限定療程的陽性檢出率,用以說明該指標對>2 d用藥的檢出率;參考文獻[1]關于DUI應用的描述,DUI>1說明日處方劑量>DDD,DUI≤1說明日處方劑量<DDD,筆者以DUI≤1為檢測結果陰性(-),>1為陽性(+),統計陽性患者例數,計算陽性患者例數占所收集患者例數的比率,稱為DUI的陽性檢出率,表示該指標對DUI>1用藥的檢出率。

采用SPSS 16.0軟件對所有數據進行統計學分析,計數資料采用χ2檢驗,比較2種方法對不規范用藥的檢出率,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 Ⅰ類切口手術患者預防用抗菌藥物情況統計

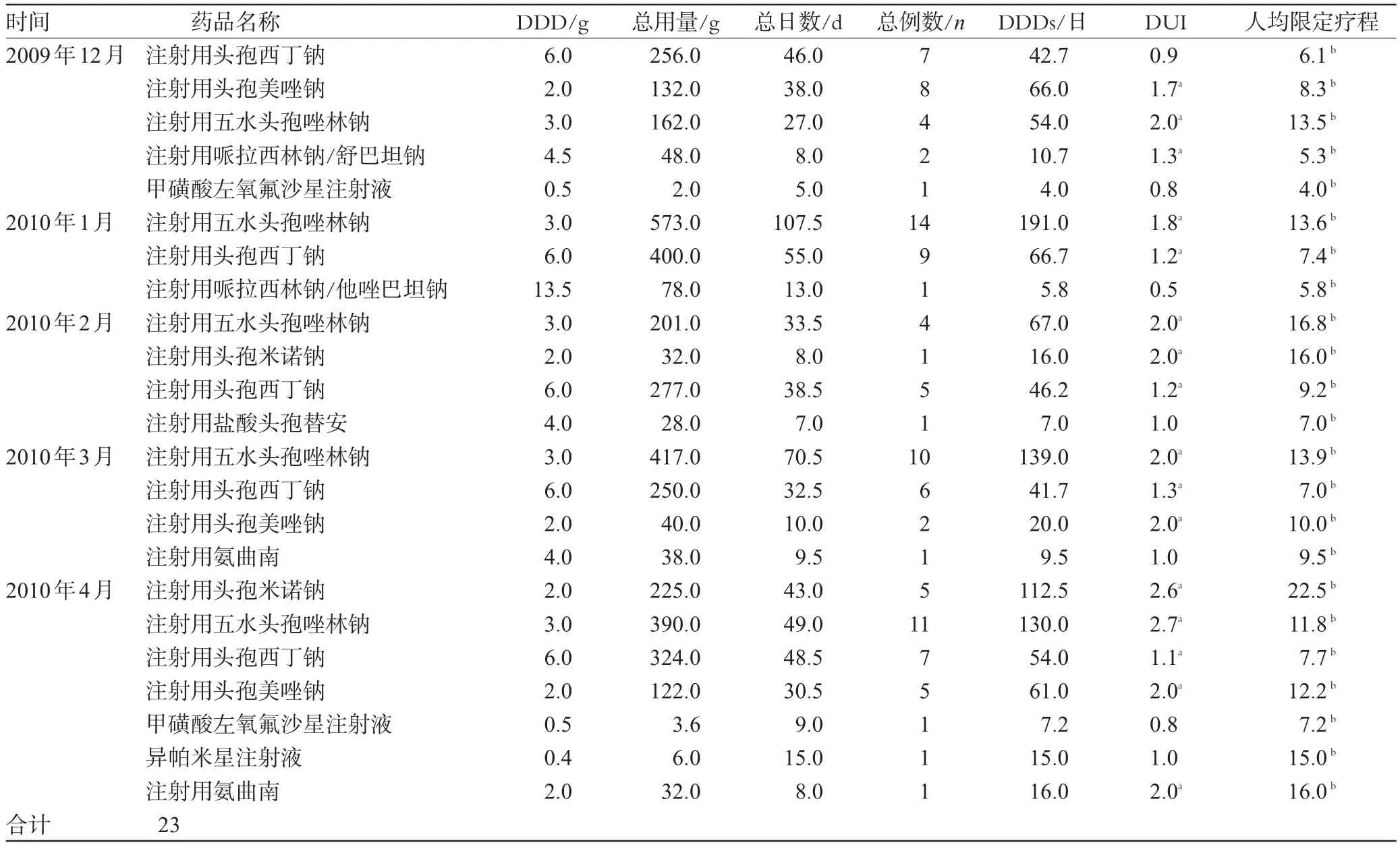

Ⅰ類切口手術患者預防用抗菌藥物情況統計見表1(a表示DUI>1,陽性結果;b表示人均限定療程>2,陽性結果)。

表1 Ⅰ類切口手術患者預防用抗菌藥物情況統計Tab 1 Prophylactic application of antibiotics in patients underwent typeⅠincision

由表1可見,2009年12月-2010年4月共統計用藥31次,其中DUI>1,即表中有a上標的有19次,DUI的陽性檢出率為61.3%;人均限定療程>2 d者有26次,其陽性檢出率為83.9%。還可發現,2項指標評價一致(即表中同時標有a、b)的有24次,不一致(只標有a或b)的有7次。為說明DUI和人均限定療程作為藥物利用評價指標的差異,筆者對所采集數據進行χ2檢驗,結果P=0.016,表明差異有統計學意義,2種方法的檢測結果不平行,人均限定療程的陽性檢出率更高。

分析表1還可見,我院Ⅰ類切口圍術期患者應用的抗菌藥物中,DUI與人均限定療程評價不一致的有7例,DUI≤1,人均限定療程>2 d,根據分析結果解釋為:按照DUI評價,7種藥物用法規范,但人均限定療程結果顯示用藥不規范,筆者也采用個案分析的方法來驗證分析結果,發現這7例療程明顯偏長,屬于不規范用藥,這也是單純應用DUI評價出現的假陰性結果。

2.2 療程≤2 d組用藥情況及統計結果

療程≤2 d組用藥情況及統計結果見表2(a表示DUI>1,陽性結果;b表示人均限定療程>2,陽性結果)。

表2 療程≤2 d組用藥情況及統計結果Tab 2 Antibiotics utilization in the group with course of treatment≤2 days

由表2可見,在療程≤2 d病例組中,DUI陽性有8次,檢出率為40%;人均限定療程陽性有5次,檢出率為25%;2指標一致共有17次,不一致有3次。筆者對2指標的評價結果進行χ2檢驗,結果P>0.05,表明差異無統計學意義。療程≤2 d時2種評價方法的陽性檢出率相一致,即2種檢測方法在療程不超標準的情況下檢驗效果相當。

2.3 療程>2 d組用藥情況及統計結果

療程>2 d組用藥情況及統計結果見表3(a表示DUI>1,陽性結果;b表示人均限定療程>2,陽性結果)。

由表3可見,在用藥療程>2 d的情況下,DUI陽性有16次,人均限定療程陽性有23次,按照前述計算原則,DUI和人均限定療程的陽性檢出率分別為69.6%和100%。同樣對這組數據進行χ2檢驗,結果P=0.016,表明差異有統計學意義。故認為療程>2 d時,2種方法的陽性檢出率不同,人均限定療程的陽性檢出率高于DUI。

結合2組統計結果可知,人均限定療程和DUI一樣可作為藥物利用研究的檢測指標,且當Ⅰ類切口圍術期患者抗菌藥物應用只存在劑量不規范時,人均限定療程與DUI的檢驗效果是相當的;當藥物應用存在療程不規范時,人均限定療程更敏感,也就是說,在療程偏長的用藥情況下,人均限定療程比DUI更容易檢出用藥不合理的情況。

3 討論

文獻中[5~7]常應用的藥物利用評價指標有藥品銷售金額、DDD值、DDDs和DUI等。對于某一特定藥品,DDD值是國際通用的固定值,在大樣本分析中,DDD值接近于平均日劑量。DDDs是由所用藥品消耗的總劑量除以DDD得出的,可解釋為以DDD為日用量參考標準情況下的總用藥日數,即標準療程。參照上述DUI和人均限定療程的計算公式可知,DUI是以實際用藥日數(稱之為實際療程)來與標準療程作比較,以比值比的形式發現超規定DDD量用藥的情況,但因其療程參數已在作比的過程中互相抵消,故DUI不能發現超療程用藥的情況。所以,筆者提出了人均限定療程這一參數,以DDDs除以用藥人數,既保留了參數計算過程中的用藥量的因素,又保留了療程因素,便于在研究中發現不合理用藥情況。在本研究中,將其結果與衛生部關于Ⅰ類切口手術預防用抗菌藥物給藥方法中對于療程的描述作對比,以便發現超療程和超劑量用藥的情況,而本研究的結果也驗證了該指標的優越性,其較DUI更為敏感、易得。

表1數據顯示,DUI的陽性檢出率為61.3%,人均限定療程的陽性檢出率為83.9%。結合分組分析結果,出現2指標陽性檢出率不同的主要原因是DUI對療程不敏感,而本文所采集數據存在的用藥不規范問題主要是抗菌藥物應用療程偏長。可見,藥物超劑量應用時,DUI較容易檢出陽性結果,但藥物劑量接近DDD值時,不論療程長短,DUI評價均≤1[2],如果依據DUI判定為合理用藥就出現了假陰性,而人均限定療程則不存在這個現象。

表3 療程>2 d組用藥情況及統計結果Tab 3 Antibiotics utilization in the group with course of treatment>2 days

在日常工作中,DUI的分母(總治療日數)是比較難求得的數據,對于門診處方需要通過每次用量,每日應用頻次及藥品總量推算出總療程,住院患者需要從執行醫囑中分析其治療方案,計算出總療程,計算過程煩瑣費時,而人均限定療程的分母(總例數)比較容易得到。我院還自行編寫了抗菌藥物分析軟件,這樣使求出人均限定療程更為簡便。所以,筆者認為,人均限定療程是在引入劑量和療程的基礎上,比DUI更敏感、更易得的用藥評價指標。

當然,在實際應用中,人均限定療程也不是萬能的,它適用于分析療程較明確的用藥情況,容易獲得確定的評價標準,比如本文所舉的Ⅰ類切口圍術期患者預防用抗菌藥物,參照相關規定將規范療程定為2 d。在實際工作中,筆者也發現,由于人均限定療程對劑量和療程都較敏感,其指向性就不太明確,單從指標分析無法看出不合理的原因是超劑量還是超療程,這也需要結合個案分析或其他評價指標作進一步分析。

綜上,對于條件適用的用藥情況分析,人均限定療程有更強的說服力。臨床藥師可深入臨床,針對人均限定療程不規范的藥品通過查處方、病歷等具體手段進一步分析,分析具體原因,開展以合理用藥為核心的臨床藥學工作,加強對臨床抗菌藥物合理應用的培訓,預防和糾正不合理應用抗菌藥物的現象,必將事半功倍。

[1]查仲玲,張 玉.藥物利用研究[J].藥物流行病學雜志,1996,5(2):112.

[2]馬 輝,毛經民,孫寶權.人均限定療程在合理用藥評價指標中的應用[J].中國醫院藥學雜志,2010,30(3):254.

[3]ATC/DDD Index.WHO collaborating centre for drug statistics methodology[EB/OL].http://www.whocc.no/atc_ddd_index/.2010-11-01.2011-06-20.

[4]衛生部辦公廳.關于抗菌藥物臨床應用管理有關問題的通知[Z].衛辦醫政發[2009]38號.

[5]肖永新,李 東,謝守霞,等.門診兒科處方的合理用藥國際指標調研和用藥頻度排序分析[J].中國藥房,2006,17(18):1388.

[6]易 紅,肖朝暉,袁浩宇.用DDDs分析2007年我院抗生素應用[J].現代預防醫學,2009,36(6):1190.

[7]莊玲璇.用藥物利用指數分析麻醉、鎮痛及精神藥品應用[J].中國臨床藥理學雜志,2006,22(1):64.