圓國民年金夢

陳統奎

建立一個全體勞動者共濟和共享的國民基金養老金平臺,是中國養老保險制度改革的大方向。

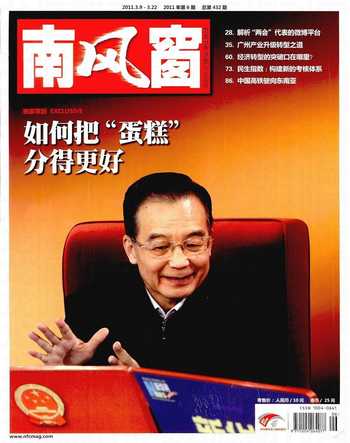

2月27日,國務院總理溫家寶再次在全國“兩會”前與網友在線交流。網友“公平”提問說,企業退休人員比政府機關和事業單位退休人員的待遇低2至3倍,同等學歷、同等職務、同等技能、同等貢獻的人們,退休后不能得到同等待遇,“有兩個高工不如一個機關勤雜工的說法”。

溫家寶坦率回答,他注意到這個問題曾經排到網民關注社會保障問題中的第一位,原因是社會養老保險改革先從企業做起,機關和事業單位不動,形成“退休養老金雙軌制”,“這個現象是不合理的”。為此,中央政府已經連續7年部署提高企業退休養老金,今后還會繼續增加,并機制化。而全國機關和事業單位退休人員超過4000萬人,其養老保險改革“是一件復雜的事情”,可在有條件的地方先行試點。“我想,這一天會到來的。”溫家寶這句話極富感染力。

不久前召開的上海“兩會”期間,九三學社上海市委提供的一份調研顯示:截至2010年8月,占上海市退休人員89.12%的302萬企業退休人員,養老金居然低于全國社會保障的平均水平。市委書記俞正聲回應稱:“社保是上海可持續發展最頭疼的一個大問題,現在不敢漲得太猛,請你們理解,是咬著牙往上漲。”其實上海財政每年補貼高達100多億元。

“一城四制”

上海不只是“雙軌制”,還表現為“一城四制”,即城鎮職工社會養老保險(簡稱“城保”)、農村社會養老保險(簡稱“農保”)、小城鎮社會保險(簡稱“鎮保”)和外來人員綜合保險(簡稱“綜保”)。截至2008年底,各類社會保險參加人數分別為819萬、77萬、148萬、383萬。

上海經歷了從“國有企事業單位退休制度”向“社會養老保險制度”的改革,經歷了從“低工資、多就業、高補貼、高福利、企業對職工生老病死殘承擔無限責任并由國家兜底”向“保基本、廣覆蓋、多層次、可持續”為主要目標的改革。

上海早在1979年就已經進入老齡化社會,速度之快、程度之深,其他城市望塵莫及。從1986年開始至1993年,上海便開始探索養老金制度改革,由“單位統籌”向“全市統籌”轉變。這一階段,上海還把社會養老保險制度擴大到勞動合同制職工,對其實行個人繳費籌集養老金、退休后享受社會養老保險,“政府有責任保障居民不至于因老致貧”。

1993年至1998年,上海養老金改革進入第二階段,主要做了三個方面的動作:一是率先引入個人賬戶以改革“城保”,確立了以“社會統籌”和“個人賬戶”相結合的養老保險制度改革的基本框架,實行國家、單位、個人共同負擔養老費用。二是在1996年推出“農保”,實行區縣統籌,以勞動者自我繳費積累為主、集體補貼和互濟為輔,社會保險與家庭養老相結合,以及對各業人員的養老保險統一管理的原則,統籌資金現收現付制,個人賬戶基金實行積累制模式。三是在1997年與全國養老保險制度并軌,主要包括調整個人賬戶規模、調整基本養老金的計發方法和改變基本養老金的增長機制。

1998年以來,則推出“綜保”和“鎮保”,并進一步改革“城保”。

2002年9月起,上海實施“綜保”,其中含養老補貼,規定用人單位和無單位的外來人員按照繳費基數12.5%的比例(單位的繳費基數為上海市上年月社會平均工資的60%)繳納綜合保險費,其中養老補貼為7%。綜合保險費由用人單位繳納,無單位的外來從業人員由其自己繳納。其中,外地施工企業的繳費比例為5.5%。“綜保”養老補貼采用保險公司發放報單,到齡時領取的辦法,離開上海時,可以帶走所有養老補貼憑證,到達退休年齡時,可到相關商業保險公司在其戶籍所在地的分支機構進行一次性兌現。未到規定年齡死亡的,養老補貼可由其直系親屬繼承。由單位繳費,這使得“綜保”的養老補貼等于“再次分蛋糕”,讓這部分人看見了養老金制度的社會再分配功能。

2003年,上海實施“鎮保”,目的是解決城市化進程中失地農民的社會保障問題,它是包括養老、醫療、失業和生育保險在內的一項綜合性社會保障制度,采取“25%+X”的繳費模式,25%是社會統籌部分,由用人單位繳納,相當于“綜保”的25%,政府強制征繳,體現政府“保基本”的責任和社會公平的原則。X為個人賬戶,其本金和利息全部歸個人所有。“鎮保”追求“低平臺、有保障和廣覆蓋”,體現著“社會救助”的色彩,即通過養老金制度,將部分社會財富分配給弱勢群體,提供了一個較低的“社會扶助給付”。

2004年起再改“城保”,單位繳納比例為22%,個人由11%降至8%,同時單位繳費不再劃入個人賬戶,全部劃入社會統籌部分。2006年國務院決定擴大養老保險制度逐步做實個人賬戶的改革試點到全國八省市,其中包括上海市。換言之,個人賬戶里要有真金白銀,對以前的個人賬戶“虛賬”逐步做實,到2007年底已做實個人賬戶累計達68億元。2009年,上海出臺了外來從業人員和外籍人員參加“城保”的政策。“一城四制”開始有了并軌動作。

國民年金的藍本

溫家寶總理在與網友互動中表示,地方先進行試點,逐步積累經驗,使我們整個國家能形成一個規范的養老保險制度。換言之,中國要打造一個全國性的養老保險制度,日本、韓國等國稱之為“國民年金”(含老年基礎年金)——日本政府這樣介紹其“國民年金”制度:“在每個人的人生道路上,老齡都是必然要到來的……年金制度就是在這種情況下所有人可互相幫助的制度。”——仍需地方探索,為中央提供經驗。

養老金問題成為2011年上海“兩會”的焦點,也提醒我們,上海養老金制度的改革時間點已到。據上海市民政局發布的《2008年上海市老年人口和老齡事業監測統計信息》透露,2008年上海市享受各類養老金的人數為290萬人,3年之后突破330萬,而未來幾年將達到450萬高峰。上海現在直面的一個事實是:1.5比1的贍養比,就是說每3個在職的上海人要養2個退休人員,而全國這一數字是3.2:1。上海壓力空前。

早在2009年上海“兩會”期間,市委書記俞正聲就已預警。

“社保基金就是這手收那手支,收小于支。怎么辦呢?財政就要托底。去年(2008年)托底托了一百七八十億,而且市本級的百分之十七八是用來充社保基金的不足。今年又要增長六七十億,市本級必須保持百分之六七的增長,才能把社保的窟窿給補上。”俞正聲說,“上海確實有錢,但上海面臨的財政支出的壓力很大。”用現有稅收補社保資金缺口,民眾當然最喜歡,可是,如果這一代老年人的養老金,全部由稅收來支應,到將來老年人數目增加,勢必得加稅,增加財源,對下一代年輕人來說,負擔更大。

我們來看一組數據:上海“城保”贍養率為65.5%,“鎮保”為20.6%,而雖然參加“綜保”的人數達148萬,目前幾乎沒有退休人員,贍養率接近為0。上海社科院研究員左學金和肖嚴華在研究中指出,假如“統一城保、鎮保、綜保制度,建立社保公共平臺”,可使上海社保的贍養率從目前“城保”的65.5%降低為整合后的35.1%,即用“綜保”社保基金可以作為新鮮血液補充給“城保”。但整合的難度在于,“城保”的繳費率高達22%,這一繳費門檻使許多勞動密集型企業和非正規就業人員難以跨越。

為此,左學金和肖嚴華提出一套結構改革藍本,以“小統籌,大賬戶”為特點,形成“三駕馬車”結構,以社會統籌的“國民基礎年金”為第一支柱;將個人賬戶從第一支柱轉至第二支柱——形成“個人賬戶+企業年金”模式;第三支柱是養老儲蓄,免稅鼓勵并規定其最高限額(如每年不超過工資的5%)個人購買養老保險,逐步降低社會基本養老保險的替代率,減輕財政負擔,實則減輕納稅負擔。

兩位研究者建議以企業工資總額的12%作為“國民基礎養老金”的企業繳費率,其中“城保”基礎養老金附加實行10%(即還是原來的22%),但這部分需存入“基礎養老金附加”賬戶,在“城保”參保人員中實行現收現付。又用20年,將“城保”基礎養老金附加的10%繳費全部過渡到個人賬戶,實現無差別的養老制度。兩位研究者提出以“基礎國民養老金”作為并軌工具,為我們打開了一個新思路,即建立一個全體勞動者共濟和共享的國民基金養老金平臺,是中國養老保險制度改革的大方向。

一個屬于每一個國民的國民年金,“這一天會到來的”。