我國(guó)跨入城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展新時(shí)代

鐘岷源

調(diào)整城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展過程中的利益格局,不同專家學(xué)者強(qiáng)調(diào)的著力點(diǎn)各有側(cè)重,但核心都在于要找到利益平衡點(diǎn)。

進(jìn)入“十二五”,加快推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化如箭在弦。從“城市”到“城鄉(xiāng)”,一字之差卻意味深長(zhǎng),標(biāo)志我國(guó)真正跨進(jìn)了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的新時(shí)代。

城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)一體化的新格局,而這個(gè)進(jìn)程是一個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的巨大變遷,本質(zhì)是利益格局的調(diào)整。那么,面對(duì)這樣的調(diào)整,實(shí)踐推進(jìn)的著力點(diǎn)又在哪里?

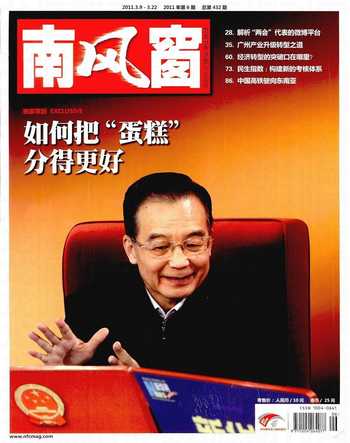

全國(guó)“兩會(huì)”前夕,本刊記者就此相關(guān)問題先后采訪國(guó)內(nèi)4位“三農(nóng)”問題專家——中國(guó)社科院農(nóng)村發(fā)展研究所所長(zhǎng)張曉山、中國(guó)農(nóng)科院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與政策顧問團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)萬(wàn)寶瑞、北京國(guó)際城市發(fā)展研究院院長(zhǎng)連玉明、福建省政府發(fā)展研究中心主任李閩榕。

調(diào)整城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展過程中的利益格局,這些專家學(xué)者強(qiáng)調(diào)的著力點(diǎn)雖然各有側(cè)重,但一言以蔽之,那就是真正有效縮小城鄉(xiāng)居民的收入差距。

制度

城鄉(xiāng)一體化改革觸動(dòng)的是我國(guó)多年來實(shí)行的城市、農(nóng)村兩套不同行政管理體制。

“中國(guó)城鄉(xiāng)關(guān)系的核心的確與制度相關(guān)。因此,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革及其推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化應(yīng)該著眼于制度體制及法律的層面,以制度的公平矯正事實(shí)上的城鄉(xiāng)分化和不平等,調(diào)整優(yōu)化行政結(jié)構(gòu),構(gòu)建統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的考核與評(píng)價(jià)體系,探討統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的資產(chǎn)和保障。”

農(nóng)業(yè)部原常務(wù)副部長(zhǎng)、中國(guó)農(nóng)科院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與政策顧問團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)萬(wàn)寶瑞近年關(guān)注成都、重慶城鄉(xiāng)統(tǒng)籌綜合配套改革之進(jìn)程,對(duì)于本刊記者關(guān)心的問題,他直奔主題。

萬(wàn)寶瑞還告知本刊記者,在統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)之初,國(guó)內(nèi)亦有學(xué)者建議,國(guó)務(wù)院在啟動(dòng)這場(chǎng)試驗(yàn)的同時(shí),制定《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》,并且把法律的修改制定與頒布實(shí)施作為改革的第一步,在法律的引導(dǎo)下全面推行統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的改革。

專家的建議被全國(guó)人大所采納。2007年4月24日,《城鄉(xiāng)規(guī)劃法(草案)》首次提請(qǐng)十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十七次會(huì)議審議。《草案》提出,未來的總體規(guī)劃應(yīng)包括五大類,分別是城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市規(guī)劃、鎮(zhèn)規(guī)劃、鄉(xiāng)規(guī)劃、村莊規(guī)劃。這是鄉(xiāng)鎮(zhèn)首次被列入規(guī)劃范圍內(nèi),同時(shí)也是村莊首次被列入整體規(guī)劃的體系之中。4天之后,十屆全國(guó)人大常委會(huì)還以《完善城鄉(xiāng)規(guī)劃法律制度,促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展》為題舉行了第26次專題講座,此舉對(duì)啟動(dòng)“十二五”規(guī)劃研究產(chǎn)生決定性影響。

對(duì)此,北京國(guó)際城市發(fā)展研究院院長(zhǎng)連玉明在與本刊記者的訪談中認(rèn)為,在未來城鄉(xiāng)一體化過程中,制度的一體化,既是關(guān)鍵又是難點(diǎn)。轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的基本推動(dòng)力量,關(guān)鍵是農(nóng)村城市化,核心是城鄉(xiāng)一體化,根本是新型城市化。他強(qiáng)調(diào)說,成都、重慶作為全國(guó)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū),做出了可供推薦的探索,形成了完整的、成體系的總體設(shè)計(jì),其核心價(jià)值,在于制度設(shè)計(jì)和制度創(chuàng)新。

成都和重慶的實(shí)踐,意義在于,他們出臺(tái)的制度加快了政府職能向農(nóng)村輻射,基本實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一規(guī)劃、公共服務(wù)城鄉(xiāng)均等提供、公共財(cái)政城鄉(xiāng)統(tǒng)籌安排、公共管理城鄉(xiāng)全面覆蓋,核心是實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化。

不僅如此,兩地的探索還得出這樣的啟示:有效調(diào)整城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中利益格局,還要通過行政管理體制的改革形成城鄉(xiāng)統(tǒng)一的市場(chǎng)體系,破除橫隔在城市、農(nóng)村之間的政策障礙,提高城鄉(xiāng)資源的配置效率,并通過城市與農(nóng)村資源和市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和良性互動(dòng),促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

戶籍

如果說體制是導(dǎo)致城鄉(xiāng)差距的原因之一,那么,戶籍制度卻是困擾城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的一大難題,戶籍后面捆綁著利益的主體,農(nóng)民工“城鄉(xiāng)候鳥”的身份矛盾日益加劇的根源即在于此。

對(duì)此現(xiàn)狀,作為城鄉(xiāng)統(tǒng)籌綜合配套改革的試點(diǎn)城市,重慶市市長(zhǎng)黃奇帆曾對(duì)媒體表達(dá)過他的觀點(diǎn):戶籍制度在城市捆綁了養(yǎng)老、醫(yī)保、教育、就業(yè)、住房等利益;在農(nóng)村捆綁著宅基地、承包地、林權(quán)、林業(yè)用地等利益,但城市農(nóng)村兩種資源互不相通。“進(jìn)了城的農(nóng)民如果在城市得不到城市戶籍的利益,回到家又要失去農(nóng)村戶口捆綁的利益。”而戶籍制度的變革“將促使我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程取得突破性進(jìn)展,真正實(shí)現(xiàn)‘以城補(bǔ)農(nóng)、以工哺農(nóng)”。

“加快戶籍制度改革力度,還要完善就業(yè)機(jī)制,消除對(duì)農(nóng)民工就業(yè)歧視,實(shí)現(xiàn)就業(yè)均等,有關(guān)部門在就業(yè)制度設(shè)計(jì)上適當(dāng)向農(nóng)民工傾斜,并逐步開放包括公務(wù)員等崗位在內(nèi)的吸收力度。”

連玉明研究員這般告知本刊記者的同時(shí),末了,他還加重了語(yǔ)氣特別強(qiáng)調(diào)說,“戶籍問題已經(jīng)成為城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的突破口。”

這個(gè)突破口的作用顯而易見。事實(shí)上,戶籍的改革不僅將直接改善農(nóng)民工在城市工作就業(yè)期間的生存環(huán)境、生活條件、工作待遇,即農(nóng)民工跟城市居民享有同等的權(quán)利,還將成為啟動(dòng)內(nèi)需、增加城市消費(fèi)、增加市場(chǎng)拉動(dòng)力量的一個(gè)重要因素。當(dāng)農(nóng)民工有了戶籍以后,他們的生活習(xí)慣發(fā)生變化,在城里的消費(fèi)也會(huì)增加。畢竟,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式不能光靠投入和基建,轉(zhuǎn)變?nèi)巳旱纳罱Y(jié)構(gòu),使這個(gè)人群能夠更多地合理消費(fèi),這是持續(xù)發(fā)展內(nèi)需的一個(gè)條件,是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的一個(gè)重要支點(diǎn)。

與此同時(shí),由于農(nóng)民工轉(zhuǎn)戶以后在城市里生活,農(nóng)村人口逐步減少,比如說全國(guó)農(nóng)村現(xiàn)有18億畝地,如果是9億農(nóng)民,平均一個(gè)農(nóng)民2畝,如果有3億農(nóng)民真正轉(zhuǎn)到城里來了,18億畝地給6億農(nóng)民,一個(gè)農(nóng)民就是3畝地的概念。

按照劉易斯拐點(diǎn)理論,當(dāng)城市化到了一定的階段,留在農(nóng)村的農(nóng)民本身就減少到了社會(huì)總?cè)巳旱?0%以內(nèi),一個(gè)農(nóng)民種的糧食、蔬菜、農(nóng)產(chǎn)品要供應(yīng)10個(gè)城鎮(zhèn)居民的使用。從這個(gè)意義上講,農(nóng)民直接務(wù)農(nóng),因?yàn)橛辛艘?guī)模效應(yīng),從事農(nóng)業(yè)一樣致富,收入不少于城市居民,城鄉(xiāng)差別就逐漸縮小。當(dāng)然,這還是一個(gè)理想狀態(tài),對(duì)中國(guó)而言,還有很長(zhǎng)的一段路要走。

值得一提的是,重慶市長(zhǎng)黃奇帆對(duì)戶籍改革撬動(dòng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的效應(yīng)還有另一番見解。他的定論是“農(nóng)民工大量進(jìn)城還會(huì)帶來人口紅利”。為此,他解釋說,進(jìn)城農(nóng)民工大多是年輕人,會(huì)把城市的老齡化往后推移,使城市顯得年輕。如果有些人認(rèn)為農(nóng)民大量進(jìn)城瓜分了城里人已有的蛋糕,已有的利益,使城市生活水平下降了,那是鼠目寸光的。實(shí)際上農(nóng)民工進(jìn)城對(duì)城市是一個(gè)重大的貢獻(xiàn),對(duì)城市的社會(huì)發(fā)展都是很好的。

土地

與萬(wàn)寶瑞和連玉明強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)有所不同,中國(guó)社科院農(nóng)村發(fā)展研究所所長(zhǎng)張曉山認(rèn)為,推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,調(diào)整利益格局的關(guān)鍵點(diǎn)在于農(nóng)村土地管理問題。

他毫不掩飾地告知本刊記者:“現(xiàn)階段土地管理制度的改革,說它怎么重要都不為過,這對(duì)于當(dāng)前解決城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展,消除二元結(jié)構(gòu)以及城鄉(xiāng)之間的一些大的矛盾,都是意義重大和影響深遠(yuǎn)的舉措。”

張是我國(guó)研究“三農(nóng)”問題的領(lǐng)軍人物,影響中央“三農(nóng)”政策制訂的智囊團(tuán)成員。在與本刊記者的交談中,他的核心觀點(diǎn)是:“我們現(xiàn)在講城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,首先需要錢,錢從哪兒來?有很大一個(gè)方面是盤活

農(nóng)村的資源和農(nóng)民的資產(chǎn),這個(gè)資源資產(chǎn)最大的最有價(jià)值的就是農(nóng)民的土地。”

多少年來,盡管農(nóng)村土地(包括山林)和農(nóng)民實(shí)際存在權(quán)利關(guān)系,但我們對(duì)農(nóng)村土地資源并沒有完成普遍的、有明確法律表達(dá)的產(chǎn)權(quán)界定。現(xiàn)實(shí)中,法律上雖然規(guī)定農(nóng)村土地屬于集體所有,并承包給農(nóng)民長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)使用,但在實(shí)際過程中,土地所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)都很難落實(shí)。

更為甚者,土地資源具有空間上的唯一性。一幅土地,用到城市就不能用于種地,用于建工廠就不能用于蓋酒店。由于利益矛盾與觀念的雙重糾纏,在土地問題上常常包含對(duì)立的看法。如何尋找利益的平衡點(diǎn)?

張曉山認(rèn)為,這里面牽涉土地利益格局變遷的兩個(gè)問題。

搞運(yùn)動(dòng)式的大規(guī)模土地整治,改善農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件,對(duì)此讓人質(zhì)疑:如果搞運(yùn)動(dòng)式的大規(guī)模土地并居,是否就可以真正實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)的統(tǒng)籌發(fā)展?讓農(nóng)民遷離世代居住的家園和改變長(zhǎng)期形成的生活方式,必須順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)律和尊重農(nóng)民的意愿,要警惕出現(xiàn)新一輪剝奪農(nóng)民土地的傾向,違背農(nóng)民的意愿搞大拆大建。此其一。

其二,要重視土地整治之后增加的土地其利用是否合理、增值收益的分配是否公平。城市化是否意味著國(guó)有土地面積不斷擴(kuò)大,農(nóng)村集體土地面積不斷縮小?城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展是否意味著我們的土地財(cái)政和土地金融還要繼續(xù)下去?實(shí)際上,土地金融的內(nèi)涵是比較豐富的,跟土地財(cái)政一樣。

投入

對(duì)于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌利益格局的調(diào)整,亦有專家強(qiáng)調(diào),加大對(duì)“三農(nóng)”的投入,才是破解城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)的著力點(diǎn)。

“進(jìn)入新世紀(jì)以來,國(guó)家為解決‘三農(nóng)問題,采取了農(nóng)業(yè)的財(cái)政投入、對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)給予多項(xiàng)直補(bǔ)、取消農(nóng)業(yè)稅等一系列‘多予、少取、放活的政策措施,但實(shí)際效果有限,無(wú)法縮小城鄉(xiāng)居民收入差距。”

福建省政府發(fā)展研究中心主任李閩榕近年潛心研究宏觀經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力及“三農(nóng)”問題,在前年召開的第68次中國(guó)改革國(guó)際論壇上,他所作的題為《以保護(hù)和發(fā)展農(nóng)民利益為導(dǎo)向破解城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)》的演講引發(fā)大會(huì)的反響。這位在福建本土極為資深和知名的經(jīng)濟(jì)學(xué)者和博導(dǎo)在接受本刊記者訪談時(shí),實(shí)話實(shí)說。

在李閩榕看來,目前我國(guó)農(nóng)村的實(shí)際情況是,“多予”的數(shù)額還是太小,3年前,全國(guó)農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金達(dá)到482億元,加上從糧食風(fēng)險(xiǎn)基金中預(yù)計(jì)列支的151億元糧食直補(bǔ)資金,兩項(xiàng)直接補(bǔ)貼資金規(guī)模達(dá)到633億元,平均每畝補(bǔ)貼為41元,平均到農(nóng)民身上每人也只有80多元,對(duì)解決農(nóng)村生產(chǎn)和生活困難仍然是杯水車薪,無(wú)法有效縮小城鄉(xiāng)居民收入差距。

“少取”主要體現(xiàn)在取消“三提五統(tǒng)”和免征農(nóng)業(yè)稅上,但農(nóng)業(yè)稅改革前國(guó)家每年征收的農(nóng)業(yè)稅總額大約為600多億元,平均到農(nóng)民身上每人也只少取了80多元,平均每畝地不過少收40元左右。明取雖然少了,暗取仍然存在,一些地方的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的畝均漲價(jià)還超過了國(guó)家免去的農(nóng)業(yè)稅和糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼三項(xiàng)之和。

“放活”的空間已經(jīng)不大,在全國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和機(jī)制不斷健全和完善的情況下,仍然沿襲小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)方式的農(nóng)業(yè)和農(nóng)民,其在城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)中的弱質(zhì)和弱勢(shì)地位被不斷固化,面對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的巨浪波濤,靠目前這樣的放活政策,空間已經(jīng)有限。

不僅如此,李閩榕的另一見解是,盡管近年中央極其重視城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的發(fā)展問題,但不少地方仍然存在這樣的現(xiàn)象,就是所謂的城市支持農(nóng)村還屬于良好的愿望,實(shí)質(zhì)上還是農(nóng)村在支持城市。

為此,他向本刊記者解釋說,近年來,國(guó)家為了規(guī)范城市土地開發(fā),遏制城市房地產(chǎn)開發(fā)中的腐敗行為,提高土地這一不可再生資源的實(shí)際使用價(jià)值,對(duì)城市土地開發(fā)實(shí)行“招拍掛”制度。而“招拍掛”制度的實(shí)施,使轉(zhuǎn)入城市非農(nóng)用地的農(nóng)村土地產(chǎn)生了巨大的土地價(jià)格“剪刀差”,并成為各級(jí)地方政府稅收和城市建設(shè)資金的主要來源之一。