沒有共識的社會很可怕

2011-05-30 10:48:04周彪

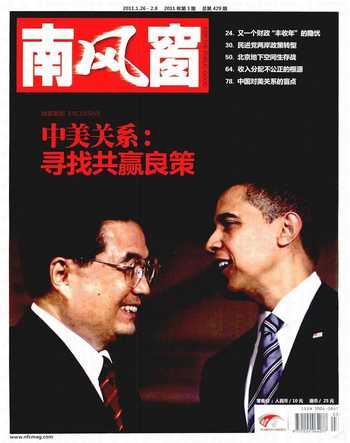

南風窗 2011年3期

周 彪

年輕時看過幾本武俠小說和幾部武打影視片后,我有很多年不看這些東西了,總覺得小說家筆下的江湖過于離奇、荒誕,和古往今來的社會現(xiàn)實相距太遠,勾不起閱讀和欣賞的欲望。

人到中年后,閱歷豐富了,耳聞目睹了光怪陸離的社會現(xiàn)實,終于明白了我曾經(jīng)認定的荒誕武俠小說或影視,并非小說家們閉門造車、一意虛構(gòu),而是和現(xiàn)實有千絲萬縷的關(guān)系。筆者在多個場合見識過這樣的情景:企業(yè)家們講到員工做事不發(fā)狠、維權(quán)意識強時,個個怨氣沖天。如果你去聽聽被拆遷者的心聲,他們則是一肚子苦水,有理無處講;如果你去和打工者交流交流,他們則對老板的摳門、苛刻、工作生活條件的艱苦同樣怨聲載道。

有權(quán)的怨平民百姓不講道理、有錢的怨出力掙錢的不講道理、無權(quán)無錢的怨有權(quán)有錢的不講道理,“仇官”、“仇富”、“仇窮”共生共存,構(gòu)成了一個龜裂型社會形態(tài)。為什么都認為對方不講道理?為什么都覺得自己是受損者、受害者、受虐者?從現(xiàn)實的角度講,管理者和被管理者之間缺乏緩沖地帶,個體權(quán)利沒有明確的參照物,也沒有可靠的法制保障,于是每個人都出自本能地尋求個體利益最大化,不配合或者不講道理,就成為討價還價的有效籌碼。

一個正常的社會一定是一個不同利益階層都能找到共點的社會,這個共點就是公共利益空間。這個空間是不同社會群體的權(quán)利組織發(fā)揮聯(lián)結(jié)、協(xié)調(diào)、平衡、制約等作用的地帶。一個沒有“共識”的群體,它的每個個體不窮盡一切手段維護自身利益才是咄咄怪事!

猜你喜歡

中國新聞周刊(2024年18期)2024-06-07 22:40:49

科教新報(2022年12期)2022-05-23 06:34:16

今日農(nóng)業(yè)(2021年14期)2021-10-14 08:35:28

文苑(2020年11期)2021-01-04 01:53:20

海峽姐妹(2020年8期)2020-08-25 09:30:18

現(xiàn)代計算機(2016年12期)2016-02-28 18:35:29

人民中國(日文版)(2015年10期)2015-04-16 03:53:58

人民中國(日文版)(2015年9期)2015-03-20 15:08:12

發(fā)明與創(chuàng)新(2015年25期)2015-02-27 10:39:23

中國衛(wèi)生(2014年12期)2014-11-12 13:12:38