遼寧政府農業投資與經濟增長協整效應研究——基于向量自回歸模型的分析

王欣蘭 閆宇光 劉艷春

(1.遼寧大學商學院,沈陽 110036;2.弗吉尼亞大學文理學院,美國 22903)

一、引言

優化農業投資結構,合理配置農業資源,是農業經濟持續穩定健康增長的重要保證。目前,對政府農業投資與經濟增長之間關系的研究,由于數據選取、經驗變量以及計量分析方法的應用差異導致尚未獲得一致性的結論。一種觀點認為,政府通過基礎設施、公共資本和R&D(研究與開發)投入,能夠提高要素生產率,促進經濟增長。如Schultz在《改造傳統農業》一書中指出:農田水利灌溉、農村電力以及農村教育等農村基礎設施的投資能夠更好地改造傳統農業,促進農業產值。另一種根據經驗分析得出的觀點是,政府農業投資對經濟增長無效應,甚至是負效應。如Barro(1990)運用擴展的內生增長模型考察了1960年-1985年間76個國家的人均GDP增長率和政府支出比例的關系,結果表明經濟增長和政府支出比例負相關且不顯著。樊勝根、張林秀、張曉波(2002)利用1970年-1997年間的省級數據,用聯立方程模型估計了不同類型的政府投入效果,證明了地方政府在農業研發、灌溉、教育和基礎設施領域的投入,不僅推動了農業產出的增長,而且有助于緩解農村貧困。錢克明(2003)運用單方程模型,估計各種農業公共投入品對農牧業總產值的貢獻大小依次為:農業科技投入、農村教育投入、農村基礎設施投入、農牧戶物質投入。劉倫武(2006)以建立向量誤差修正模型為基礎,使用脈沖響應函數和預測方差分解來描述中國農業基礎設施發展與農村經濟增長之間的動態相關性。結果表明,農村經濟增長與農業基礎設施水平存在長期均衡關系,它們之間的相互協調性對保持農村經濟持續增長起重要作用,短期內我國農業基礎設施發展與農村經濟增長呈現強度較弱的正向交互影響。張迎春(2008)通過分析政府農業投資對其他農業投資的帶動效應得出,政府農業投資對農業經濟本身和總體經濟發展而言都是十分重要和必要的。

學術界雖然對政府農業投資與經濟增長關系的研究取得了諸多成果,但結論并不能簡單地一概而論。從總體上看,大多數研究成果集中在全國層面和個別省級范疇內。鑒于省際經濟異質性和要素稟賦的差異性,本文以遼寧省1980年-2008年數據為基礎,利用協整分析和向量自回歸模型研究方法,系統研究遼寧政府農業投資與經濟增長之間是否存在長期穩定的均衡關系,分析政府農業投資在經濟增長的長期以及動態過程中的作用。研究這些問題并做出一定層面的回答,將有益于遼寧積極調整政府農業投資結構,進一步優化農業資源配置效率,對于制定長遠的政府農業投資政策具有一定的積極意義。

二、政府農業投資與經濟增長關系的基本分析

(一)變量選擇和數據采集

政府農業投資是指各級財政用于支持農業和農村發展的建設性資金投入,包括支農支出、農業基本建設支出和農業科技三項費用。鑒于政府農業投資中以上三項費用完整的數據始于1980年,為保證統計分析口徑的一致性,本文選取自1980年以來的可得數據。農業經濟增長指標采用農業GDP,因為農業GDP是國際公認的反映農業經濟增長比較有效的指標,是指第一產業增加值。本文采用的樣本為遼寧省1980年-2008年的年度數據,來源是根據歷年《遼寧統計年鑒》整理得到。其中,支農支出、農業基本建設支出和農業科技三項費用三項指標,由于從2007年起不再統計,為保證統計分析的連續性,2007年和2008年這三項指標的數據是通過二次指數平滑法獲得的。

(二)數據處理

為消除時間序列中存在的異方差現象和數據存在的劇烈波動,對變量進行對數變換,變換后不改變原序列的協整關系,取對數后的農業GDP、支農支出、農業基本建設支出和農業科技三項費用序列分別表示為 LNGDP、LNSCSY、LNJJZC 和 LNKJSX。對各對數序列進行一階差分處理,分別表示為DLNGDP、DLNSCSY、DLNJJZC和 DLNKJSX。

(三)數據的基本分析

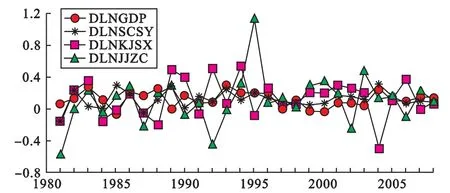

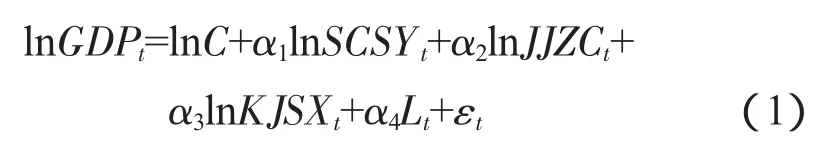

為了對所研究的數據序列的特征初步認識和判斷,采用描述性統計分析方法對各變量對數序列和一階差分序列進行統計描述,結果見圖1和圖2。

圖1 1980年-2008年各變量對數序列變動趨勢圖

圖2 1980年-2008年各變量差分對數序列變動趨勢圖

由圖1可以看出,序列LNGDP、LNSCSY、LNJJZC和LNKJSX在樣本區間內呈現不斷增長的運行趨勢。由圖2可以看出,一階差分序列具有平穩性。因此,初步判斷農業GDP與各項政府農業投資之間可能存在協整關系。

三、政府農業投資與經濟增長的協整分析

政府農業投資與經濟增長之間的長期均衡和短期影響分析是基于協整分析和誤差修正模型框架實現的。

(一)協整分析理論模型

基于C-D生產函數理論模型,本文將政府農業投資與經濟增長關系的模型構建為:

式中:SCSY——支農支出;

JJZC——農業基本建設支出;

KJSX——農業科技三項費用;

L——農業從業人員。

由于在分析的過程中,勞動力這一解釋變量與其他各變量的運行趨勢差異較大,且變化不顯著。這與改革開放以來我國勞動力數量已不構成經濟增長約束的實際情況基本相符,且與謝海軍(2008)基于面板數據對遼寧農村經濟增長研究得出的勞動力對農村經濟的影響不顯著的結論相契合。鑒于此,接下來的研究將略去勞動力(L)這一解釋變量。

(二)數據平穩性檢驗

本文采用 ADF(the Augmented Diekey-Fuller)檢驗,判斷各變量時間序列的平穩性,檢驗結果如表1所示。

由表1檢驗結果可知,取對數后的農業GDP、支農支出、農業基本建設支出和農業科技三項各水平序列均是非平穩序列。但經過一階差分后均是平穩序列,即都是1階單整。因此,可以在此基礎上進行各變量之間的協整分析。

(三)政府農業投資與經濟增長的長期均衡分析

在進行長期均衡分析之前,應進行協整檢驗以確定各變量之間是否存在協整關系。協整檢驗的思想是:盡管兩個或兩個以上的變量序列為非平穩序列,但它們的某種線性組合卻呈現穩定性,則這兩個或兩個以上的變量之間便存在長期穩定關系,即協整關系。本文選擇Johansen協整檢驗法檢驗各變量之間是否存在協整關系。以經濟學解釋為指導,結合統計學標準,本文采用序列有均值、協整方程有截距的檢驗形式,即

協整檢驗首先要確定合理的滯后階數以保證統計上的可信度,本文根據AIC和SC信息量取值最小的原則確定模型的滯后階數為1,協整關系檢驗結果見表2所示。

由表2協整檢驗結果表明,在1982年-2008年樣本區間內,LNGDP、LNSCSY、LNKJSX 和 LNJJZC之間存在唯一的協整關系,殘差序列是平穩序列,進一步驗證了協整關系的正確性,長期均衡方程如下:

上述協整方程表明,從長期來看,支農支出的產出彈性為正,且最為顯著,其每增加1個單位將引起農業GDP增加1.25個單位;農業科技三項費用的產出彈性也為正,但產出彈性較小,其每增加1個單位將引起農業GDP增長0.21個單位;農業基本建設支出產出彈性系數為負。

(四)基于誤差修正模型的政府農業投資對經濟增長的短期影響分析

根據Granger表述定理,如果變量X和Y是協整的,則它們之間的短期非均衡關系總能表述為一個誤差修正模型,即

式中:ecmt-1——非均衡誤差項或者說成是長期均衡偏差項;

λ——短期調整參數。

為了考察政府農業投資對農業經濟增長短期非均衡的影響,建立誤差修正模型,估計結果為:

誤差修正模型中的ECM的系數,即短期調整參數為-0.51868,t值為-5.29699,顯著為負。該結果表明,存在一個誤差修正項,使GDP在短期內的波動以5.19%的速度從反向使其向長期均衡狀態調整。

四、政府農業投資對經濟增長的動態影響分析

(一)VAR模型的構建

最一般的VAR(p)模型的數學表達式為:

式中:Yt——k維內生列向量;

Xt——d維外生變量列向量;

p——滯后階數;

T——樣本的個數;

H——待估的系數矩陣,k×k維矩陣Φ1,Φ2,…,Φp和k×d維矩陣;

εt——k維隨機擾動列向量,εt滿足高斯假設條件。

由上述協整檢驗可知,LNGDP、LNSCSY、LNKJSX和LNJJZC之間存在協整關系,可建立VAR模型來研究政府農業投資對經濟增長的動態影響。根據AIC和SC最小的準則,可以確定該模型的最優滯后期數為 1,建立 VAR(1)模型,此時 AIC值為 -3.468148,SC值為-2.516574。模型4個方程的F統計量均遠大于臨界值,調整的R2分別為:0.994074、0.990143、0.969457和0.955309,擬合效果較好。參數估計結果見表3所示。

由表3參數估計結果表明,GDP受上一期GDP和支農支出的變化影響較大,且均為正相關;農業科技三項費用的增加也會帶來經濟增長,但作用程度較弱;農業基本建設支出的增加會給下一期的經濟增長帶來負效應。這說明農業經濟增長的較高基礎和支農支出的增加對下一期經濟增長具有顯著作用。

(二)Granger因果關系檢驗

政府農業投資與農業經濟增長之間是否構成因果關系,還需Granger因果關系檢驗解決該問題。Granger(1969)因果關系檢驗的數學模型為:

式中:p、q——y、x的滯后階數。

由于該檢驗對滯后期的選擇極為敏感,本文根據AIC和SC準則選取滯后期,檢驗結果見表4所示。

由上述檢驗結果可見,在5%的顯著性水平上,LNSCSY是LNGDP的Granger原因;LNGDP是LNJJZC和LNKJSX的格蘭杰原因;LNSCSY是LNJJZC和LNKJSX的格蘭杰原因。說明支農支出拉動了農業經濟增長,且經濟增長帶動了農業基本建設支出和科技三項投入的增長。同時,支農支出對農業基本建設支出和科技三項投入也存在著一種推進的作用。

五、結論及啟示

根據以上實證分析,可以得到以下幾點基本結論及啟示:

1.支農支出總量擴大和結構優化是農業經濟增長的關鍵。支農支出與農業經濟增長之間存在著長期均衡關系,其對農業經濟增長的正向效應顯著。這可能是因為支援生產支出包括小型農田水利和水土保持補助費、支援農村合作生產組織資金、農村農技推廣和植保補助費、農村水產補助費、農村草場和畜禽保護補助費、農村造林和林木保護補助費等。遼寧“十五”期間推進農林牧漁業結構調整,提高林牧漁業比重,充分發揮了各項支援生產支出的貢獻,促進了農林牧副漁業生產全面發展。另外,農林牧副漁事業費也并非單純用于人員供養的工資性支出,而是包含各農口事業單位的技術推廣、良種推廣(示范)、水質監測、勘探設計、干部訓練和農業單位人員機構經費與農業事業專項經費等方面。由于農業技術推廣和良種推廣能顯著增加農作物的產出,加之這種示范作用對農民生產積極性具有積極的帶動作用。因此,該項支出的產出彈性較高。目前,盡管遼寧支農支出占政府農業投資的比重約為78%,但支農支出占財政支出的比重卻呈逐年下降趨勢。鑒于此,應進一步擴大支農支出投入的總量,優化支農支出結構,加強對小型農田水利、支援農村合作、農村農技推廣、良種推廣(示范)等方面專項資金的投入,并嚴格控制人員經費增長。

2.科技三項投入應加強計劃和管理以提高資金使用效率。科技三項投入與農業經濟增長之間已形成長期均衡機制,其對農業經濟增長也具有正向影響作用,但產出彈性較小。這可能是因為科技三項支出主要指各項農業科研的新產品試驗費、中間試驗費、重要科學研究補助費。該項資金盡管自1980年有較快增長,但總體投入份額較低,且項目分散,加之管理部門多元,難以集中有限的資金,使之發揮更大的效益,延緩了科技成果產業化的進程。這說明遼寧農業尚未步入內涵式增長的道路。目前,遼寧用于農業科技的投資占農業GDP的比重不足0.15%,低于發展中國家平均為0.7%的水平,更遠低于發達國家的2.37%的水平。因此,長期投入不足形成的“瓶頸”、投入效率低下、監管不力、項目分散,尤其是科研成果轉化率低等問題是造成貢獻率低的主要原因。今后應進一步加大對科技三項的投入,加強計劃和管理體制,突出重點,注重實效,提高資金的使用效益。

3.農業基本建設投資應建立穩定增長的長效機制。農業基本建設投資對農業經濟增長尚未形成一種長效均衡機制,且其產出彈性為負。這可能是因為農業基本建設資金主要用于農業、林業、水利、氣象等行業的重大基礎設施建設,一般耗資大,建設周期長,從經費劃撥到項目投入、實現產出需要較長的周期。加之,大型農業基礎設施具有較強的外溢性、擁擠效應和公共物品屬性,其主要是彌補市場失靈、提供公共服務和改善民生,并不能單純考慮產出的經濟效應。近年來,雖然政府農業投資規模逐年增長,但農業基本建設投資波動較大,尚未形成長期穩定增長的機制。從加強農業綜合生產能力建設、提高農業抗御自然災害水平、促進農業可持續發展的高度出發,應切實提高農業基本建設投資,建立穩定增長的長效機制。

〔1〕(美)舒爾茨著.梁立民譯.改造傳統農業[M].北京:商務印書館,2006.

〔2〕Barro,R.J.Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth[J].Journal of Political Economy,1990.

〔3〕樊勝根,張林秀,張曉波.中國農村公共投資在農村增長和反貧困中的作用[J].華南農業大學學報(社會科學版),2002(1).

〔4〕錢克明.中國“綠箱政策”的支持結構與效率[J].農業經濟問題,2003(1).

〔5〕劉倫武.農業基礎設施發展與農村經濟增長的動態關系[J].財經科學,2006(10).

〔6〕張迎春.我國政府農業投資對其他農業投資的帶動效應分析[J].農村經濟,2008(10).

〔7〕謝海軍等.農村經濟增長的面板數據模型分析[J].統計與決策,2008(17).

〔8〕高鐵梅.計量經濟分析方法與建模——Eviews應用及實例[M].北京:清華大學出版社,2009.

〔9〕易丹輝.數據分析與Eviews應用[M].北京:中國人民大學出版社,2008.