下腹正中小橫切口治療小兒雙側腹股溝斜疝的臨床觀察

張煥長,丁俊理,楊 擁,曾志勤,黃海軍

廣東省連州市人民醫院普外科,廣東連州 513404

腹股溝斜疝為小兒常見病,多數為易復性疝,少數為嵌頓性疝,如不及時治療可導致疝內容物缺血壞死,甚至危及生命,臨床上一般需要手術治療。筆者在熟練掌握小橫切口治療單側腹股溝斜疝的基礎上應用下腹正中小橫切口治療小兒雙側腹股溝斜疝,臨床療效滿意,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

115例小兒雙側腹股溝斜疝病例,隨機分為三組:下腹正中小橫切口組(A組)42例、傳統斜切口組(B組)30例和腹腔鏡組(C組)43例,均為男性,年齡8個月~8歲,平均3.5歲;均為可復性疝,或疝短期嵌頓手法復位;病程1個月~8年,平均1.6年。均為擇期手術。排除先天畸形、營養不良、長期咳嗽等情況。各組在年齡、疝囊大小、病程等方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 手術方法

1.2.1 下腹正中小橫切口組 氯胺酮麻醉后患者取仰臥位,先以右手示指探查雙側腹股溝管外環,標志其體表投影位置,兩點連線,于中點做一1.0~1.5 cm橫切口;切開皮膚、皮下組織,用小拉鉤將切口拉向一側,到達外環處。血管鉗鈍性撐開Scarpa筋膜,找到并提起精索;打開提睪肌,在精索前內側找到白色疝囊;中部橫斷,遠端止血曠置,近端游離至頸部,高位結扎。創面止血后在陰囊牽拉睪丸,使其位于陰囊最低位。同樣方法處理對側。切口以可吸收線行皮下縫合。

1.2.2 傳統手術組 取雙側腹股溝斜切口,長3 cm,依次切開皮膚、皮下組織及腹外斜肌腱膜,疝囊處理同小橫切口組;術畢可吸收線逐層縫合腹外斜肌腱膜、皮下組織及皮膚切口。

1.2.3 腹腔鏡組 取臍窩下緣5 mm切口置入5 mm 30°腹腔鏡,取臍恥骨連線中點、左右腹直肌旁建立5 mm操作孔,在疝囊頸以帶線穿刺針穿刺,繞疝囊頸1周后出線,提起并擠壓陰囊以防疝囊內殘余積氣積液,腹腔鏡下觀察無漏洞后收緊縫線打結。切口以可吸收線皮下縫合。

1.3 觀察指標

隨訪1~2年,觀察各組手術時間、住院時間、切口愈合等級、住院總費用、陰囊腫脹、切口瘢痕增生、醫源性隱睪及疝復發等情況。

1.4 判斷標準

切口愈合等級判斷標準參見陳孝平等[1]主編的《外科學》(第1版)。切口瘢痕增生程度判斷標準,重度:瘢痕隆起、高出皮面;中度:與皮面相平,觸診有硬結;輕度:平軟,甚至不明顯。

1.5 統計學處理

應用PENS 3.1統計軟件進行統計學處理。計量資料數據以均數±標準差(x±s)表示,多組間兩兩比較采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。

2 結果

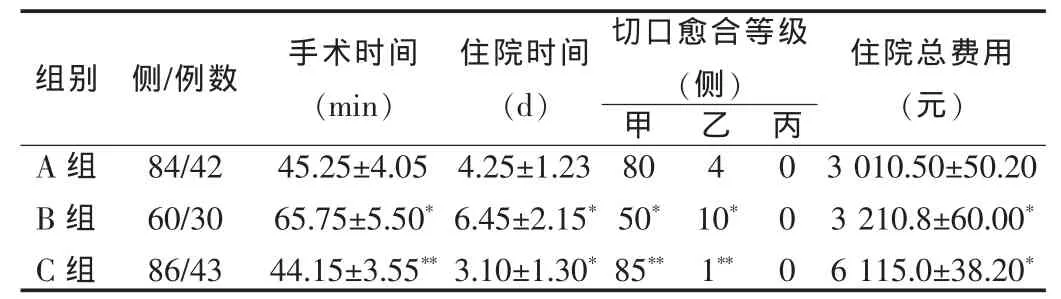

2.1 三組患者手術時間、住院時間、切口愈合等級及住院總費用等情況比較

見表1。由表1可知,手術時間、切口愈合等級方面小橫切口組與腹腔鏡組無明顯差異,均明顯優于斜切口組。小橫切口組治療費用明顯低于腹腔鏡組。

表1 三組患者手術情況及住院費用比較(x±s)

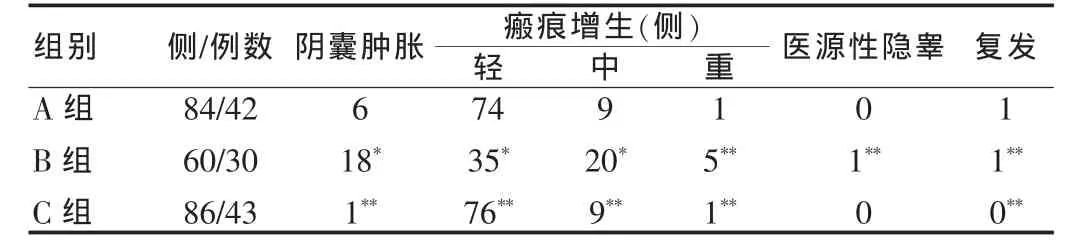

2.2 三組患者術后陰囊腫脹、切口瘢痕增生、醫源性隱睪及疝復發等情況比較

見表2。由表2可知,在陰囊腫脹、切口瘢痕增生方面小橫切口組與腹腔鏡組無明顯差異,明顯優于斜切口組。三組患者在醫源性隱睪及疝復發方面差異無統計學意義。

表2 三組患者術后并發癥比較(側)

3 討論

小兒腹股溝斜疝的形成主要是因為胚胎期睪丸下降過程中帶動腹膜形成一鞘突,出生后鞘突未能及時閉鎖而形成疝囊[1];并無腹股溝管薄弱因素,因此只要作單純的疝囊高位結扎就可以達到治療目的[2]。如患者年齡在3個月以上,疝自行愈合的可能性極小[3-4],需要手術治療。傳統手術一般采用腹股溝斜切口,切口長(3~5 cm),陰囊腫脹發生率較高,住院時間長,術后切口瘢痕增生較明顯。腹腔鏡疝囊高位結扎術是新發展的微創術式[5],效果良好,但費用高、技術設備要求高,難以在基層醫院推廣。1990年張金哲[6]院士介紹了經外環小切口治療小兒腹股溝疝的方法,該術式損傷小,簡單、有效,切口美觀,現已在很多醫院推廣使用。多數學者認為該術式適合6~7歲以下小兒。本研究在熟練掌握小橫切口治療單側腹股溝斜疝的基礎上應用下腹正中小橫切口治療小兒雙側腹股溝斜疝,同樣獲得了滿意效果。該術式的要點及優點:

3.1 手術適應證

8歲以下小兒雙側腹股溝易復性斜疝;如為嵌頓疝,手法復位后同樣適用。

3.2 切口情況

先以示指探查雙側腹股溝管外環,標志其體表投影位置,兩點連線,于中點做一1.0~1.5 cm橫切口,切開皮膚、皮下組織,由于小兒皮膚彈性大,很容易用拉鉤將切口拉至外環處。Scarpa筋膜是淺筋膜的深層,較為堅韌,術中在腹股溝外環處以血管鉗將其撐開或剪開后即可,而無需切開腹外斜肌腱膜,手術層次較傳統術式少。切口均使用可吸收線皮下縫合,術后無需拆線。因切口小、位置隱蔽,且患者長大后因陰毛的遮蓋,切口一般不易發覺,獲得良好的美容效果。

3.3 疝囊的處理

尋找疝囊是該術式要點之一,有時疝囊很難尋找。對于年輕男性,因為腹股溝斜疝疝囊位于精索內,故首先尋找精索,將問題簡化。血管鉗提起精索時見睪丸牽拉上提,可以協助判斷是否為精索。找到精索后打開提睪肌,在精索前內側一般較容易找到白色疝囊。找到疝囊后于中部橫斷,遠端曠置,可有效縮短手術時間、降低精索血管損傷風險、降低術后陰囊腫脹發生率。多把血管鉗提起疝囊近端,術者左手示指伸入疝囊內側、手握血管鉗,輕柔提起疝囊;右手示指纏繞濕紗布,多數情況下可以順利將疝囊外組織鈍性剝離,必要時可結合銳性分離。如發現疝囊有撕裂,可于裂口近端用一血管鉗橫行鉗夾整個疝囊,繼續游離;如撕裂達內環處則需要縫合修補裂口。注意勿損傷輸精管及精索血管。創面止血后在陰囊牽拉睪丸,使其位于陰囊最低位,預防醫源性隱睪[7]。

3.4 術后處理

患者麻醉清醒后即可進食,不使用抗生素。如切口敷料尿濕則及時更換敷料。住院3~5 d,如患者情況良好予以出院,門診或電話隨訪。

總之,采用下腹正中小橫切口治療小兒雙側腹股溝斜疝具有操作簡單、創傷小、術后并發癥少、切口美觀、恢復快及費用低等優點,可以作為小兒腹股溝斜疝尤其是雙側腹股溝斜疝的首選術式。

[1]陳孝平,石應康,段德生.外科學[M].北京:人民衛生出版社,2002:189,524-525.

[2]葉明,周漢新.小兒腹腔鏡外科學基礎[M].武漢:湖北科學技術出版社,2002:301-305.

[3]劉貴林.手術總全集:小兒外科卷[M].北京:人民軍醫出版社,1996:51.

[4]李蘭芝,張寶良,楊飛,等.經腹腔鏡疝囊高位結扎術治療小兒腹股溝斜疝:附22例病例報告[J].中華外科雜志,1994,32(12):272.

[5]張良,楊健,張文元.微型腹腔鏡輔助下的提插式小兒疝囊高位結扎術[J].中國現代醫生,2010,48(20):157-158.

[6]張金哲.腹股溝疝的門診手術[J].中華小兒外科雜志,1990,11(1):50.

[7]高洪波,楊東東.醫源性隱睪的防治[J].山東醫藥,2006,46(9):82.