秦巴山區退耕還林后續補償政策實證研究

何家理

(安康學院政治與歷史系,陜西 安康 725000)

退耕還林工程作為西部大開發的重要內容。自1999年開始試點,已有12年的歷史。該工程的實施在有效地改善了西部生態環境的同時,也對退耕區經濟發展和群眾的生活方式產生了重大影響。一方面,群眾可以從退耕中直接得到國家的補貼改變生活,另一方面,農民從廣種薄收的土地上解放出來,向經濟、信息相對發達的地方轉移,打工掙錢,學習技術,尋找自身發展機會。然而,隨著第一期補償政策結束,實行按原標準減半補償政策后,一些地方出現了復耕和毀林(燒炭、生產木耳香菇、開礦作頂桿)的現象,“十年樹木”的豐碩成果將面臨著嚴峻的挑戰。為解決這一重大現實問題,結合教育部有關課題,對秦巴山區的陜南安康市選點進行了抽樣調查。

1 退耕還林政策面臨著新的問題

到2007年底,全國已退耕還林2 426.67萬hm2,惠及農民1.24億人,中央已累計投資1300億元。秦巴山區退耕還林254.05萬hm2(約占全國退耕還林面積的10%)[1]。秦巴山區是全國退耕還林工程的典型示范區域之一。

退耕還林工程經濟補償政策結束后(經濟林補償5 a,生態林補償8 a)農民能否走上“靠山吃山”的道路?退耕還林對農民從業方式有何影響?退耕還林工程的生態效果如何?針對這些問題,課題組設計抽樣問卷調查表。調查內容包括:退耕戶對退耕還林政策落實情的滿意程度;退耕戶退耕前后收入與職業變化對比;退耕戶對退耕還林效果的直觀評價(對提高環境意識的影響、對生態環境的直觀評價、對野生動物的影響、對人口流動的影響、對產業結構調整的影響);補助政策結束后是否會復耕?共設計了22個題目,每個題目下設4個選項,問卷設計為開放式的選項,第4個選項都設計為“其它”,讓受訪者自由填寫,力求發現更多的問題。

秦巴山區陜南三市退耕還林58.02萬hm2,森林覆蓋率由退耕還林前的50%以下分別提高到61.32%、55.4%和52.4%,三市具有退耕還林典型代表性。[1]陜南三市中安康市退耕還林的面積最大(25.79萬hm2),而且具有河邊、城郊、深山3種地理和氣候特征,選定安康市漢濱區南溪鄉郭家河村作為河邊退耕抽樣代表,平利縣紙坊溝村作為城郊退耕抽樣代表,平利縣長安鎮興隆村、寧陜縣江口鎮、旬陽縣蜀河鎮作為深山退耕抽樣代表。共選擇4縣中的5個村140個退耕戶作為選點抽樣調查的樣本(平利紙坊溝村抽取59戶、平利興隆村抽取53戶,漢濱區郭家河村抽取28戶)。采取問卷調查與群眾代表對話相結合的方式進行。

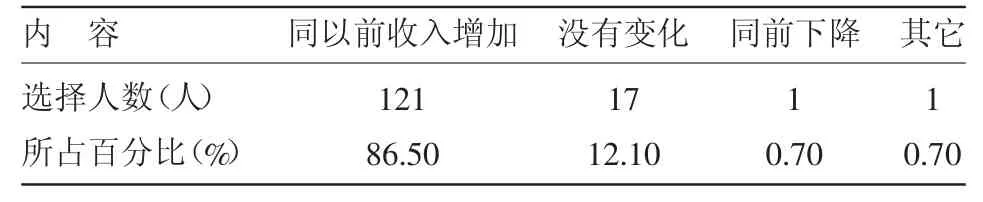

退耕還林政策引起了退耕戶家庭收入增加和主要生活來源途徑結構變化。調查顯示:3個村退耕還林前的人均年收入為1 100元,到2009年人均收入提高到3 800元,10 a人均提高了2 700元。有86.5%的受訪農戶認為退耕還林后,家庭經濟收入同以前收入增加(表1);退耕還林也引起了退耕農戶家庭主要生活來源途徑結構發生了變化,退耕前農戶家庭主要生活來源的結構和排序為:種地(72.9%)、經濟作物(37.5%)、打工(20.7%)、其它(經商和運輸5.7%)(表2);而退耕還林后農戶家庭主要生活來源的結構和排序變化為:打工(40%)、種地(35%)、其它(經商和運輸24.3%)、經濟作物(8.6%)(表3)。退耕還林后農民種地的人少了,外出打工的人多了,經商和運輸的人增多了,家庭收入的結構發生了變化,種地收入從第一位降到第二位,打工收入由第三位上升到第一位。

表1 您認為退耕還林后,家庭經濟收入變化

表2 退耕前您家庭主要生活來源途徑

表3 退耕還林后您家庭主要生活來源途徑

退耕戶認為退耕還林的生態直觀效果明顯。調查中82.1%的退耕戶認為現在氣候整體上風調雨順的日子多了,暴雨時人們居住的安全感增強了。許多絕跡多年的野生動物重新出現了。野豬、狼、獾等野生物動出沒于村莊;白鷺、野鴨等水鳥盤旋于漢江之上;麻雀、喜雀光顧經濟作物。生態環境可感覺的直觀效果明顯,生態效果看得見,摸得著,感受得到。生態環境十年變化的成果實實在在。

隨著客觀條件的變化,退耕還林政策面臨著新的問題:一是隨著第一期補償政策結束,實行按原標準減半由原糧實物補償改為貨幣補償政策后,糧食價格上漲而農業稅取消引起土地收益的上升,政府補償時沒有考慮物價上漲因素,沖抵了退耕還林政策的經濟吸引力;二是退耕為生態林后,除用于做飯燃料外,林木生產基本上沒有經濟收益,農民的收入主要靠外出打工,年老后又回到家鄉生活,無法走“靠山吃山”的道路,產生了復耕的沖動;三是退耕為經濟林后,因勞動力價格上漲,單靠以勞動密集型為主的經濟作物規模化生產收不付出(蠶桑業),產業出現萎縮現象;四是科技指導滯后,使經濟作物生產管理水平落后,產品質量達不到市場化要求,果農產生了毀樹種糧的念頭。“十年樹木”的成果面臨著嚴峻的挑戰。

2 退耕還林政策實施的現狀及政策實施背后的經濟學分析

退耕還林工程分為試點、推廣、鞏固三個階段:1999~2000年為在陜西、甘肅、四川三省試點階段;2001~2007年為全面推廣階段,由原來政策設計中僅限于西部實施的退耕還林推廣到全國的13個省市自治區,全國退耕還林2 426.67萬hm2;2008年以后進入鞏固成果階段。

退耕還林是一項以保護生態環境為目的的政府行為,它有別于通過市場調節促進農業產業結構調整的市場行為。耕地是農民獲取物質生活資料的物質基礎,農民群眾對退耕還林政策有一個認識和接受過程。為此,國務院為了確保把這項造福于子孫萬代的利國利民工程做好,特制定了“政策引導和農民自愿”的退耕還林原則,不強迫農民退耕還林。

政府通過制定一系列合理的經濟政策,吸引農民自愿地接受退耕還林政策,這些合理的經濟政策成為農民接受退耕還林政策的經濟條件,也即經濟原因。制定這些經濟政策的依據應是對于農民來說覺得劃算,對政府來說經濟成本最小。農民接受退耕還林政策的經濟條件應是補償政策和優惠政策以及補救政策之和符合農民的原有經濟收入狀況和對未來收入的合理期望值。

確定農民接受退耕還林政策經濟條件的依據應該是:從當地實際情況出發,在政策補償的期限內,從實物形態上看,政府提供的原糧數額應略高于或持平于原來種糧的單位面積產量;在補償政策期滿后,從價值形態上看,林特作物的貨幣收入應略高于或持平于原來種糧的產值收入。當補償政策期滿后,若退耕戶經濟收入沒有保障的話,政府應有相應的補救措施。同時,同種糧戶相比,享受稅收減免和農林產權擁有期限長的優惠政策。

《國務院關于進一步做好退耕還林還草試點工作的若干意見》(國發[2000]24號文件)規定:“退耕地每年補助糧食(原糧)的標準,長江上游地區為150 kg/667m2,黃河上中游地區為100 kg/667m2。退耕地實際產量超過糧食補助標準,而農民不愿退耕的,要尊重農民自愿,絕不可強迫農民退耕。水土流失嚴重的地區需要退耕而實際畝產糧食超過補助標準的,應相應提高補助標準”。“國家給退耕戶適當的現金補助,每年的現金補助標準按退耕面積20元kg/667m2計算,補助年限與糧食補助年限相同。一次性補助50元種苗費”。以上規定體現了經濟補償政策的具體內容,這個標準是基本符合實際的,它是以這些地區農民當年承包土地時承包合同測定的單位面積產量的平均值為基數確定的,下面以長江上游地區安康市的一個鄉和一個村的糧食產量說明這個問題:安康市旬陽縣公館鄉、張良村2000年時糧食平均產量分別為136 kg/667m2和149 kg/667m2,都沒有超出國家給予長江上游地區補償150 kg/667m2(原糧)的數量標準,國家所給補償標準同該地區糧食的產量基本接近,并略高于平均產量。同時,國家每年發放20元/667m2的管護費,一次性給予50元kg/667m2的種苗費。“糧食和現金的補助年限,先按經濟林補助5 a,生態林補助8 a計算,到期后可根據農民實際收入情況,需要補助多少年再繼續補助多少年”。在補償政策期限內,從實物形態上看,國家補償的實物(原糧)數額基本或略高于農民所退耕地原產量,農民從經濟上可以接受退耕還林政策。

綜上所述,退耕還林中的經濟補償、農民對林地所有權期限上的延長政策和林產品稅收上的優惠政策,以及補償期滿后對仍不能解決生活資料來源農戶的補救政策,構成了農民接受退耕還林政策的經濟條件。起到了既能吸引農民自愿地退耕還林,又能減輕政府的財政支出負擔的作用。

退耕還林政策的制定是以當時的經濟條件為背景的,考慮了當時的糧食單位面積產量和價格水平、勞動力價格水平、農業稅政策存在等經濟因素。從比較收益和機會成本的角度來看農民能夠接受當時的國家補償政策。當原有政策賴以存在的環境發生變化時,就有必要對原有政策作出相應地調整。例如:長江流域退耕還林每年初次補償標準原糧為 150 kg/667m2,管護費 20元/667m2。 1999~2002年,國長江流域退耕還林每年初次補償家以原糧的形式將3種原糧按比例搭配由各縣糧食局負責兌現,20元/667m2現金由村組發放。由于退耕戶手中尚有余糧,運輸不便等原因,自2003年起將原糧按市場平均價格每市斤0.7元折合成現金230元(含20元管護費),采用“一卡通”的形式直接發放給農戶,到后續補償時仍沿用了最初的標準(注:按1999年小麥、玉米、水稻原糧市場平均價格計算,1.40元/kg;勞動力20元/d),后續補償時減為125元(按原糧75 kg計算)。

從2008年起農副產品價格開始上漲,到2010年,3種原糧市場平均價格由1.4元/kg上升到3.24元/kg,增長了131%,勞動力價格由每人20元/d上升到80元/d,增長了4倍,補償標準卻沒有隨市場變化進行上調。如按現行原糧市場平均價3.24元/kg計算,150 kg原糧折合現金應由原來的210元上升到486元。退耕為生態林的基本上沒有經濟收入,加之農業稅取消,使退耕戶產生“吃虧”的感覺;退耕為經濟林的因勞動力價格上漲,造成以勞動密集型為主的經濟作物規模化生產收不付出。以蠶桑業為例,蠶繭價格上漲幅度低于勞動力價格上漲幅度,2005~2010年平均繭價由17.4元/kg上升到30元/kg,上漲不到一倍,而同期勞動力價格卻上升了4倍,安康市2005年養蠶農戶24萬戶,養蠶44.4萬張,到2010年下降到17萬戶,42.9萬張,產業出現了萎縮現象。

按1999年退耕還林工程開始設計的設想,設計經濟林補助5 a,生態林補助8 a,各地應將退耕還林同農業產業結構調整相結合,同農民脫貧致富相結合,補助期滿后,農民將走向自食其力的道路。到2005年第一輪經濟林補助5 a期滿后,調研發現政府無法脫手,決定再按原標準減半補助一個周期。在問及“您認為靠山吃山,靠水吃水”行嗎?70%的農戶回答說行,30%的人說不行。盡管只有30%的人說不行,但從表3中可以看出,退耕后40%的人外出打工,35%的人仍在種地,事實上退耕后多數農民并未在當地從事經濟作物生產,而是青壯年男女離土不離鄉在附近的工地打工。女的在35歲,男的在45歲以后又回到了家鄉,他們的收入來源并沒有在本地徹底解決。而且外出打工的青壯年女性以餐飲服務為主,男的以建筑和開礦為主,男性外出打工致殘比例較高,致殘后合法權益難以得到保護。在南溪郭家河村,僅有1 680人的村子,10 a來外出打工致殘的男性多達30多人。退耕前人均耕地在0.13 hm2以下的農戶退耕后經濟收入難于保障。生態效益的擴散性與經濟收益的有限性矛盾要求政府應長期對退耕戶補助。

3 秦巴山區退耕還林后續補償問題的政策建議

中央電視臺在2011年1月《新聞調查》節目中,以“淮河源頭的傷痛”為題報道了淮河流域人們將大批未成材的林木采伐賣給蘑菇生產廠家粉碎后生產蘑菇的實例。其實,這種現象并非個案,在全國其他退耕還林區也存在著類似的現象。這種現象的背后有著復雜的社會原因和經濟原因,不是通過教育和法制手段能夠解決的。生態環境建設成本承擔責任主體的確定性(政府和退耕戶)和生態效益受益的不確定性(全社會)(外部性、開放性)之間的矛盾是其主要原因。為了鞏固退耕還林效益成果,國家應制定如下后續補償政策。

首先,制定退耕戶再就業政策。國家在制定退耕還林政策時要求當地政府要將退耕還林同產業結構調整和農民脫貧致富相結合。因此,退耕區當地政府應結合當地實際,多渠道解決退耕農民生活來源替代模式。一方面,通過產業結構調整發展經濟作物和興辦鄉鎮企業對產品深加工,提高農副產品附加值,為當地村民提供新的就業機會。另一方面,通過職業技能培訓,提高農民就業競爭能力,為農民提供新的就業手段,使一部分農民由臨時外出打工者變為永久的產業工人,在城市扎根開花,實現由農民向市民的轉變。

其次,樹立國土區位功能分工理念,制定“永久性的動態標準補償政策”。國土面積中不同的區域在人類生產和生活中存在著天然的功能分工,有的是有形的可貨幣化的生產和生活要素,有的則是無形的難以貨幣化的生產和生活要素。無形的難以貨幣化的生產和生活要素的成本就得由有形的可貨幣化的生產和生活要素的價值來讓度和分攤。按照“十一五”規劃綱要草案,我國國土被劃分為:優化開發區域、重點開發區域、限制開發區域和禁止開發區域這四類主體功能區。其中,生態功能保護區是指在涵養水源、保持水土、調蓄洪水、防風固沙、維系生物多樣性等方面具有重要作用的重要生態功能區內有選擇地劃定一定面積予以重點保護和限制開發建設的區域。重點生態功能保護區屬于限制開發區。

有關環境影響經濟評價的研究最早可以追溯到20世紀40年代。1969年,美國在世界上第一個把環境影響經濟評價作為一項法律制度在《國家環境政策法》中確定下來。中國的研究則始于20世紀80年代,有研究認為:我國在20世紀80年代以來經濟增長的環境成本大致占GDP的3%~8%[2],(聯合國環境規劃署估算占GDP 8%。)。關于生態建設與農業的關系方面,研究表明:置后二期的森林面積每增加1%,農業總產值增長6.330 3個百分點。置后一期的草原面積每增加1%,農業產值增長0.209 7個百分點[3-4]。關于退耕還林工程所產生生態效益價值方面,通過(吳起縣)研究表明:保護水資源生態效益價值占17%,保育土壤生態價值占37%,固碳制氧生態價值占22%,凈化環境生態價值占8%,改善小氣候生態價值占1%,保護生物多樣性生態價值占15%。生態建設的效益費用比為1.75[5]。吳起縣2002~2004年退耕還林工程綠色GDP分別比當年GDP增加了43%、42%、30%[6-8]。由此看來,退耕還林具有生態保護功能,生態效益存在著外部性,事實上退耕還林后又無法走“靠山吃山”道路,國家應重新評估退耕還林經濟補償政策,應制定“永久性的動態標準補償政策”。市場價格發生變動以及相關政策變化時,政府應對補償政策的標準作出相應的調整,變“臨時性固定標準的補償政策”為“永久性的動態標準補償政策”。

第三,享受與種糧戶同樣的種糧補貼政策。國家為了保證糧食生產安全,自2008年起出臺了種糧補貼政策,給予50~100元/667m2的補貼,退耕戶所退耕地現在基本上沒有收入,即使是經濟林也收入很少,為了鞏固退耕還林成果,國家應出臺讓退耕戶享受與種糧戶同樣的種糧補貼政策。

第四,出臺經濟作物政府保險政策。經濟作物生產周期長,價格受市場因素影響比較大,產業結構調整成本巨大,政府應出臺經濟作物政府保險政策,政府和退耕戶共同分擔保險費用,解決經濟作物產業萎縮問題。

最后,自然保護區與南水北調工程補貼傾斜政策。秦巴山區退耕還林區是我國秦嶺國家自然保護區和神農架國家自然保護區所在地,也是“南水北調”中線工程水源區。其中陜西區水土流失面積占67.52%,中度以上面積占73.87%,年均侵蝕量占67.04%。因此,從國家發展戰略上應該把秦巴山區退耕還林工程作為一項長期的制度,加強對漢江、丹江流域“天保工程”和造林的投資力度,采取封育管護、能源替代、舍飼養畜、生態移民、發展循環經濟等扶貧開發項目,對丹江口庫周及丹江上中游、漢江干流沿岸和漢中盆地及周邊地區、人口集中和水土流失嚴重的川道等地區進行生態修復和農業經濟發展進行規劃。

[1]何家理,支曉娟.秦巴山區退耕還林效益評價研究[J].生態經濟,2008,(10):22-23.

[2]曾賢剛.環境影響經濟評價的研究綜述[J].生態環境與保護,2004,(4):19-21.

[3]龐 英,等.生態建設對我國西部農業發展的貢獻實證研究[J].地域研究與開發,2005,(6):102.

[4]仝小林,馬 麗,畢俊國,等.延安市退耕還林生態效益評價[J].江西農業學報,2009,21(2):123-126.

[5]賴亞飛,朱清科.黃土高原丘陵溝壑區退耕還林(草)工程實施綜合效益評價—以陜西省吳起縣為例 [J].西北林學院學報,2009,24(3):209-213.

[6]賴亞飛.吳起縣區退耕還林效益評價及其綠色GDP核算[D].北京:北京林業大學,2007.

[7]羅 萌,李桂顯.退耕還林(草)不同經營模式對農村經濟影響的分析——以陜西省吳起縣為例[J].安徽農業科學,2010,(11):5937-5939,5955.

[8]何毅峰,謝永生.退耕還林(草)對農業產業結構調整影響研究——以陜西省吳起縣為例[J].安徽農業科學,2009,(16):7723-7725,7733.