基于經濟增長視角的保定市產業結構研究

張 娟 胡書金

經濟發展的過程不僅是經濟總量的增長過程,也是一個產業結構演變的過程。與此同時,產業結構也成為影響一個國家或地區經濟發展的重要因素。河北省產業政策工作會議中,河北省將集中使用產業政策手段,促進產業結構調整和優化升級,提高產業競爭力。為此,本文重點分析在經濟增長中的保定市產業結構的演變特點,重新認識保定市產業結構問題,為促進保定市經濟穩定快速增長提供重要的理論支持。

一、保定市的經濟增長狀況

保定市地處河北省中部,作為環首都的“京畿”城市,未來發展機遇廣闊。1994年12月,保定地區與保定市合并統稱為保定市,為保證數據的可比性,研究所需數據從1994年開始。首先從GDP的絕對值總量與增長速度兩方面的變化分析了解保定市的經濟增長狀況。

從經濟總量方面來看,1994年以來保定市經濟總量得到較快增長,2010年國內生產總值(按當年價格計算)達到2050.30億元,是94年的7.33倍,人均國內生產總值達到18315元,是94年的6.63倍。保定市經濟總量在增長的同時,占河北省GDP的比重卻在逐年減少,從另一方面說明保定市經濟總量的增長相對于河北省過于緩慢。特別是從2005年至今的統計數據來看,保定市GDP占河北省GDP的比重始終徘徊在10%左右。

從經濟增長速度方面來看,1994年到1999年,按可比價格計算,保定市生產總值年增長速度均高于同期河北省生產總值的年增長速度,但高出的程度呈逐年減弱的趨勢;而從2000年開始到2008年,除2002年外,保定市生產總值年增長速度均低于同期河北省生產總值的年增長速度,2000年低出1.4個百分點后差距呈逐年擴大的趨勢;從2009年開始呈現出好轉的趨勢。

綜上所述,我們不難發現,近些年來保定市經濟總量占河北省比重較小,而且經濟增長速度低于河北省整體增長速度,并存在一定的差距。如何提高保定市經濟增長成為當前探索的熱點。產業結構作為影響經濟增長的一個十分重要的因素,在社會投入資源相等的情況下,不同的產業結構將會導致極不相同的整體經濟增長效果。保定市的產業結構是否合理?是否能夠促進其經濟增長呢?

二、保定市產業發展的現狀

近些年來,保定市對產業結構進行了幾次大的調整,產業結構有了明顯的升級,第一產業比重顯著下降,第二產業比重顯著上升,第三產業比重微升。但保定市三次產業結構與河北省整體水平相比仍存在一定差距,并面臨著新的嚴峻挑戰。

1994—2009年間保定市三次產業產出結構的變動態勢:

在以當年價格計算的結構中,第一產業產值的比重1994年為28.36%,與河北省水平相比,高出7.7個百分點,1995—2004年間大幅度下降,10年間降低了12.34個百分點;2005—2006年略有小幅回升,增加了2.27個百分點,而后繼續呈下降趨勢,到2009年,第一產業的比重下降到15.35%,僅高出河北省第一產業的比重2.54個百分點。說明保定市第一產業產值比重的變化與河北省基本一致,但比重下降幅度較大,保定市產業結構變動是符合國家產業結構變動趨勢的,表明隨著工業化進程的加快,保定市產業結構正趨向合理。

保定市第二產業產值的比重1994年為41.90%,低于河北省6.24個百分點,從1995年開始總體呈上升趨勢,到2009年第二產業的比重達到50.37%,僅低于河北省1.61個百分點。說明保定市工業化進程加快,第二產業發展迅速,尤其是新能源、汽車、紡織等產業的發展對保定市經濟的發展起著重要的作用。

第三產業產值的比重在1994-2009年間與河北省整體發展水平基本變化一致,1994-2002年呈上升趨勢,而后開始回落,到2005年又開始呈現出不斷變化的狀態。綜合來看,第三產業的比重呈上升趨勢,到2009年上升了4.55個百分點,但近些年來又呈現出了對第三產業的調整。

綜合來看,保定市三次產業結構的比重與河北省整體產業結構比重的差距越來越小,這種產業結構的變化相對比較明顯,但近些年來保定市的經濟增速卻沒有明顯的提高,基于這種區域發展的差距,下面采用偏離——份額分析的方法從產業結構因素和競爭力因素兩個方面分析保定市與河北省經濟增長的差異。

三、保定市產業結構與經濟增長關系的偏離——份額分析

1.偏離——份額分析模型

偏離——份額法是由美國經濟學家丹尼爾·克雷默提出,它將被研究區域的增長與標準區域(通常指整個國家)的增長聯系起來比較,認為區域的經濟增長劃分為三個部分:區域增長份額、產業結構偏離份額和競爭力偏離份額(區位份額)。保定市某時期基期至末期間每個產業部門的增長量設為Gj(即區域的經濟增長),標準區域選擇為河北省,三個分量設為Nj(區域增長份額)、Pj(產業結構偏離份額)、Dj(競爭力偏離份額),則Gj=Nj+Pj+Dj。若Pj>0,表示區域產業結構素質較好,能夠促進區域經濟水平的增長;若Dj>0,則區域的產業競爭力高,或處于有利區位。

其中Nj=e′Rj、Pj=(ej0-e′)Rj、Dj=ej0(rj-Rj)。ej0,ejt,(j=1,2,3),分別代表保定市三次產業部門在基期和末期的增加值;Ej0,Ejt(j=l,2,3)分別代表河北省基期和末期三次產業的增加值;rj=(ejt-ej0)/ej0、Rj=(Ejt-Ej0)/Ej0分別為保定市、河北省第j產業部門在某時期基期至末期間變化率;e′j=e0Ej0/E0(j=l,2,3)表示以河北省各產業部門所占份額將保定市各產業部門的規模標準化。

2.保定市經濟增長的偏離——份額分析

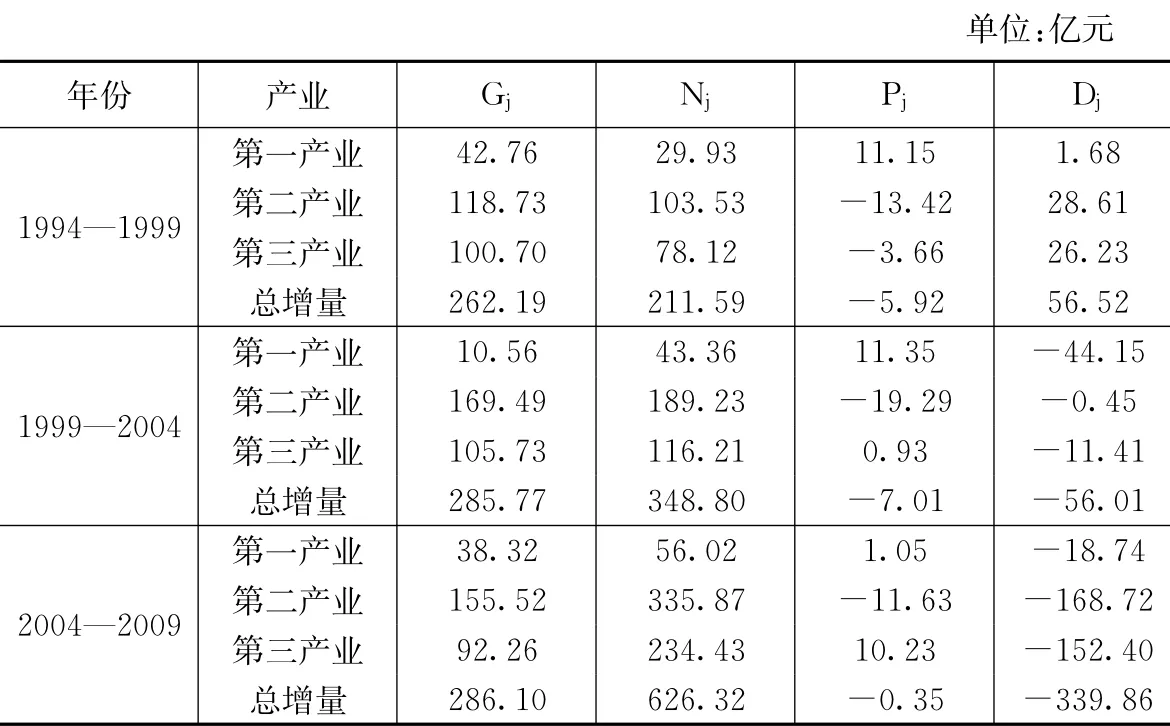

本文選取的是1994年—2009年保定市及河北省三次產業產值的數據進行分析,筆者繼續采用前面的平減指數進行平減,按不變價格計量所需的數據。為了使分析具有系統性、客觀性和合理性,每五年分為一個階段。將相應數據代入模型計算出保定市的偏離——份額各分量,計算結果如表1。

表1 1994—2009年保定市GDP增長偏離—份額分析

從表1中可以看出,1994—2009年間保定市的產業結構及競爭力因素對經濟增長的影響存在明顯差異。從產業結構偏離份額P(以下簡稱P)來看,1994—1999年第一產業P為正,第二、三產業的P均為負;1999—2004年第一產業P為正,第二產業P仍為負,且負值增大,第三產業P為正但數值較小;2004—2009年第一產業P仍為正,但數值大幅度減小,第二產業P仍為負,但負值縮小,第三產業P為正,但數值大幅度增加。說明保定市的第一產業的結構效益一直高于河北省水平,隨著第三產業的大力發展,第一產業的結構效益有所降低,而第三產業的結構效益發生了巨大變化,結構偏差在十幾年間由負值上升為正值且數值較大,從而高于河北省第三產業的總體水平。值得注意的是,保定市第二產業的結構效益一直低于河北省水平,在這十幾年中呈現出先下降后微升的趨勢,但與河北省總體水平相比差距較大,這也是導致保定市產業結構效益最終低于河北省水平的關鍵原因。

從區域競爭力偏離份額D(以下簡稱D)來看,1994—1999年除第一產業的D微大于1之外,第二、第三產業的D也都為正,且數值很大;1999—2004年發生了根本性的變化,除第二產業的D微小于0之外,第二、第三產業的D都為負,且第一產業的負值較大;2004—2009年更為不樂觀,第一、二、三產業的D均為負值,且第二、三產業的負值變的更大。說明近些年來保定市區域競爭力在不斷降低,或處于不利區位。準確來講,說明近些年來除產業結構以外的因素對保定市的經濟增長發揮了負面的影響。

為了進一步研究考察期間(1994—2009年)保定市各次產業對經濟增長貢獻的變化趨勢,筆者計算得出各產業在各段時期的結構份額貢獻率和綜合競爭力指數。結構份額貢獻率是根據保定市各產業的產業結構偏離份額除以該產業的經濟實際增長額計算得出,綜合競爭力指數是根據保定市各產業經濟實際增長額除以該產業的增長份額,增長份額是保定市經濟按河北省經濟增長率計算所應實現的增長額。1994—1999年、1999—2004年、2004—2009年三個時段中,第一產業的結構份額貢獻率分別為26.08%、107.49%、2.73%,綜合競爭力指數分別為0.36、0.06、0.20;第二產業的結構份額貢獻率分別為-11.30%、-11.38%、-7.48%,綜合競爭力指數分別為0.57、0.42、0.21;第三產業的結構份額貢獻率分別為-3.63%、0.88%、11.09%,綜合競爭力指數分別為0.64、0.35、0.17。

由此可以看出,2004—2009年和前兩個時段相比,結構份額貢獻率略微小于0,說明保定市產業結構偏離對實際經濟增長發揮了一定的作用。綜合表現仍為負,主要因為是第二產業的結構偏離對保定市經濟增長產生了負面的影響,說明導致保定市產業結構效益偏低、產業競爭力不高的原因就是第二產業的內部結構不合理,第二產業的發展缺乏優勢。從綜合競爭力指數來看,競爭力指數均小于1,尤其是近幾年的產業結構的綜合競爭力較前些年又有所下降,保定市各產業的競爭力和河北省相比差距較大。

四、研究結論

根據偏離——份額分析總體來看,1999年以前保定市經濟增長相對河北省經濟出現的偏離,主要不是因產業結構因素帶動的,而是由于區位因素所帶來的競爭優勢正向作用的結果。但到1999年以后不僅是產業結構因素對保定市經濟增長發揮了負面作用,更主要的是區域競爭力負向影響了保定市的經濟增長。2004年至今,產業結構增量一直為負值,但絕對值有所減小,說明為保定市的經濟增長做出了一定的貢獻,但影響增速的主要原因仍是區域競爭力因素。保定市經過多次產業結構調整和升級,結構因素對經濟增長起到了一定的正向推動作用,但經濟增長的偏離總量中產業結構的貢獻較小,產業結構并不是拉動經濟增長的主導力量,主要是由區位因素所帶來的競爭優勢正向或負向作用的結果。因此要增強產業結構整體在經濟增長的貢獻能力,更重要的是增強產業的綜合競爭力。

具體來看,三次產業對保定市的經濟增長貢獻不同,尤其是近些年來,第三產業貢獻最大,第一產業貢獻其次,第二產業貢獻最小。隨著產業結構的升級調整,保定市第三產業發展迅速,開拓發展優勢行業和新興行業成為今后的重點;作為支撐第一產業應繼續合理的發展,不斷提高技術含量形成產業化發展;第二產業缺乏競爭優勢,有待于進一步發展,培育支柱產業實現規模經濟。