逆風飛揚上九霄:長三乙火箭成功發射中星1A通信廣播衛星

□ 本刊特約記者 江雪瑩

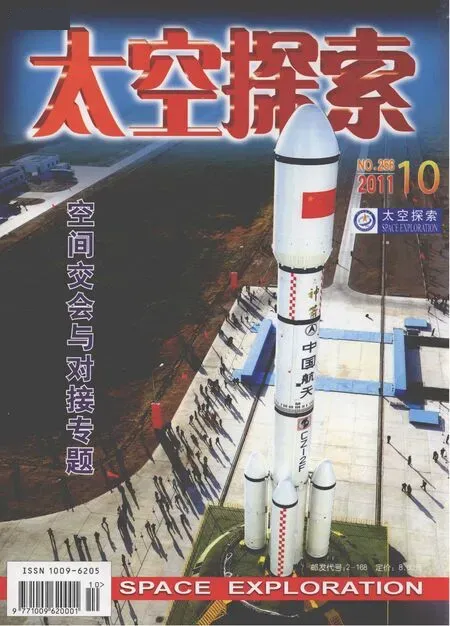

長三乙火箭發射升空

火箭一級卸車轉載

2011年9月19日凌晨,伴隨著長三乙火箭的發射成功, 中星1A衛星準確地進入預定軌道,西昌衛星發射中心指控大廳里傳出的掌聲和歡呼聲,一掃一個月前“長二丙”發射失利所帶來的壓抑。中國航天人再次以其雄厚的實力和不懈的追求做出了響亮的回答。

中星1A衛星是中國衛星通信集團公司所屬的一顆通信廣播衛星,由中國空間技術研究院研制。可提供高質量的語音、數據、廣播電視傳輸業務,將為我國通信廣播事業提供更好的服務。

用于此次發射的長征三號乙運載火箭由中國運載火箭技術研究院研制。此次發射是長征系列運載火箭的第146次飛行。

內外兼修——火箭改進亮點多

從外觀上看,此發火箭最大的不同,就是“腦袋”變大了。火箭整流罩直徑由4米增加到4.2米,這主要是為了適應衛星尺寸大、重量沉的特點。

長三乙火箭三級轉場及吊裝

長三乙火箭總指揮岑拯(中)在工作現場

但增加的這0.2米,首先在運輸上就給設計人員出了一個大難題。箭體直徑的控制主要依據于鐵路和隧道的寬度和高度,如果使用以往的運輸方式,“大腦袋”過隧道時一定會被卡住。設計人員因此為它量身打造了一款“落下孔”車——在運輸車的車底下挖一塊,這樣才確保它安全抵達西昌。

其次,整流罩的加大會造成火箭氣動特性的變差,從而帶來火箭飛行過程中狀態的不穩定。尤其是在火箭飛到距離地面12千米高度時,風速最高,大約為2千米/秒,這相當于時速200千米的小汽車所產生風速的近40倍。設計人員除了對受力較大的箭體部分進行局部加強,還在總體設計和姿態控制上下了很大工夫。通過吹風試驗的驗證,火箭滿足了飛行需求。

長三乙火箭總設計師 姜杰(左)與工作人員交流

閉合整流罩

在看不到的地方,此發火箭更換了一個全新的“大腦”。即采用雙慣組復合制導代替了以往“平臺+慣組”的制導方式。而所謂雙慣組復合制導,是指兩臺慣組主從冗余加GNSS定位系統的復合制導方式。

慣組較平臺來說,活動部件少,因此可靠性高,質量輕,成本也相對較低,但從前并不如平臺的技術成熟。所以在以往的制導中,慣組一直處于從屬的地位。隨著其技術的發展和成熟,加之已經參加過20次以上的飛行,面對此次發射任務對運載能力高的要求,慣組正式取代平臺作為制導方式。這個組合比以往的方式實現了輕量化的設計理念。

由于慣組是精密儀器,在工作過程中易出現誤差,且誤差隨時間累積,又不能自校準。這樣就容易出現火箭自身定位不準,飛行軌道偏差等問題。這時候就需要GNSS定位系統來幫忙了,它能更準備地定位火箭的速度和位置,從而修正火箭飛行的誤差,提高精度。

之前,定位系統只應用于測量,這是它首次參與制導。雖然這一技術本身的難度并不大,但與慣組完美的協調配合,也是此發火箭改進的亮點之一。

事在人為——執行“雙首飛”任務

此次發射既是新構型火箭的首飛,同時也是長二丙火箭失利后的首次航天發射。意義之重不言而喻。

長三乙火箭由于大整流罩和雙慣組復合制導的改變,帶來了硬件、軟件,地面、箭上,很多相應的修改。研制隊伍從方案設計、試樣生產、初樣生產到地面試驗,都嚴格按照新型號首飛的流程進行。

同時,這一改進型的長三乙也將成為未來長征三號甲系列火箭的基本型,代表了火箭技術的發展趨勢。很多新技術也需要通過這次上天進行檢驗,為完成未來要求越來越高的任務做好準備。

第三次總檢查

然而與想象中的不同,這支隊伍從“兩總”到普通技術人員,都表現地十分從容,因為大家對于自己所做的工作和火箭的狀態都胸有成竹。

總設計師姜杰告訴記者,火箭在研制之初就對評審流程和質量管理方面作了嚴格要求,加上出廠前進行的大量地面試驗、半實物仿真試驗、單機及系統的測試,尤其是請其他型號專家做了一次獨立復核復算,確保火箭的成功發射。

這樣一來,研制隊伍的工作量相當于成熟型號發射的1.5倍~2倍。但做完了所有能做的、該做的工作之后,每個人都“心中有數”,對成功發射充滿了信心。

忙而不亂——應對高密度發射

近七八年來,火箭發射任務比原來增加了數倍,相比之下,隊伍的總人數卻基本沒有增加。在高強密度發射的形勢下,每個人承擔的工作量也可想而知。

安裝大噴管

安裝尾裙與三級爆炸螺栓

助推器卸車轉載

如果按照每次發射隊員需出差一個月的時間來計算,崗位無人替換的隊員就基本全年都得待在基地了。“這樣當然是不行的,要不單位感覺沒這個人了,還以為借調出去了呢。”總指揮岑拯風趣地笑道。

助推器安裝

整流罩出廠

整流罩轉載

整流罩起吊

針對這種情況,發射試驗隊的負責人通過優化流程和規范管理,將火箭發射前在發射場工作的時間從原來的近40天,減少到現在的21天左右。大部分的測試和工作都放在出廠前做,節約出大量外出時間。同時,工作任務排布得更加緊湊,也填補了很多時間間隙。

有時候,一枚火箭還未發射,下一枚就已經進場了。所以前一枚火箭隊伍常常要同步替下一支隊伍做好火箭轉場前的工作,依次交替。任務集中的時候,30天就能發射兩枚火箭。

人員動態調配的實施,改變了以往工作人員必須從頭至尾全程跟隨火箭發射的方式,以把自己的工作做好為前提,根據任務需要,適當調整行程。各場所崗位都要求有替換崗,確保一個隊員連續出差不超過2個月。

今年4月份,發射試驗隊印發了《長征三號甲系列型號發射場管理手冊》,對各個崗位的職責和工作流程都作了明確的規定,落實責任分工和安全管理。在每個房間都放上一本,這樣,即使是第一次來發射場的人也能按規定正常行事。避免了人員更換頻繁而帶來的工作與管理上的混亂。

樂在其中——平衡工作與生活

在一院發射隊的年輕隊員中,很多人都是趕在發射出差前去領證結婚,因為他們所有的個人計劃,幾乎都要根據發射的計劃和進度來制定,一切以任務為重。

湯波與周宏就是這樣卡著時間點,才順利結了婚。而在這次發射任務中,夫妻倆同在基地,一起工作,著實令很多人羨慕。

三年以前,兩人同時從清華大學航空航天學院博士畢業。在自己學有所長的領域把事情做到最好,為國家多作貢獻的共同價值觀,讓他們做出了一起到航天科技集團公司一院工作的決定。

剛剛工作時,他們常在下班回家后討論工作上的事。因倆人身處不一樣的崗位,思考問題的角度和對工作的要求也不一樣,還經常由于立場不同、意見相左而互相爭吵。

現在,他們回憶起那段日子,都覺得這樣的“交流”還是積極的意義更多。因為他們可以坦誠相對,且彼此間足夠寬容,反而更容易增進了解。周宏笑談,湯波老是讓她多看研制文件,而自己多與圖紙打交道,就總是讓湯波看圖紙。現在,兩個人對兩方面的工作都駕輕就熟了,“這算是個意外的收獲吧。”兩人笑稱。

其實,他們的工作不可謂不辛苦,常常去不同的地方出差,一年大約有三分之一的時間都不在一起。可是兩人的心態都非常好,這次逮住了機會,就申請一起來執行火箭發射任務。雖然還是各忙各的事,但每天能見上一面,聊上幾句,工作起來也覺得輕松不少。

如同他們二人一樣,眾多的航天新兵們都在自己從事的型號工作中經歷過研制的艱難攻關時期,也都曾有過玩兒命工作的時候。也許正是因為在同一個行業,彼此類似的經歷,才使得這群航天青年能夠彼此相互體諒,樂在其中。