論《學記》的啟發誘導思想

林 凌

(云南師范大學 教育科學與管理學院,云南 昆明 650000)

《學記》是先秦儒家學派對教育經驗和理論的概括總結,是中國和世界最早的、體系嚴整的教育理論專著。它是《禮記》四十九篇之一,考為戰國末年孟子的學生樂正克所作。在思想淵源上,《學記》繼承和發展了孔孟的教育學說,與《大學》、《中庸》的思想更是一脈相承;在內容上,《學記》首先闡明了教育和政治的關系,概括和總結了先秦時期官學和私學的教育教學經驗,為后人呈現先秦時期的完備的教學體制、豐富的教育內容、科學的教學原則和方法等內容。我認為,《學記》曉諭了教師“至學之難易”,教學之“悖”之“興”之“廢”,以及學生學習之“失”。 本文將圍繞“喻”這一思想來闡述《學記》的啟發誘導思想。

《學記》共3處5次提到教師要能夠“喻”。 “喻”,即啟發誘導,這一思想貫穿《學記》的全文。《學記》要求教師不僅能夠“喻”,而且能夠“善喻”、“博喻”及“罕譬而喻”,將“喻”列為教學的根本(“君子之教,喻也。”),以及為師為長為君的基礎(“能博喻,然后能為師;能為師,然后能為長;能為長,然后能為君。”),足可見啟發誘導思想在教學過程中的重要性。

事實上,《學記》中“喻”的思想是對孔子“不憤不啟,不悱不發”(《論語·述而》)思想的繼承和發展。朱熹注解:“憤者,心求通而未得之狀也;悱者,口欲言而未能之貌也。啟,謂開其意;發,謂達其辭。”《學記》進一步闡述了啟發誘導的具體做法,它既明確了教師在教育教學中的主導地位,又肯定了學生的主體地位和進行自主學習的必要性。《學記》認為,教師教學的主要任務是啟迪學生“志于道”,而學生學習的主要任務首先在于 “辯志”(“士先志”),繼而“遜志”(“敬孫務時敏”按《尚書》原文為“惟學遜志務時敏”①),進而“繼志”(“善教者使人繼其志”)。 北宋黃裳注:“辯志,求道之時也;遜志,從道之時也;繼志,會道之時也。”要達到“會道”的境界,除了教師的啟發誘導之外,學生自己首先要做到志趣堅定,這樣才能真正完成教和學的任務。

一、反例:注入式的教學

“今之教者,呻其占畢,多其訊言,及于數進而不顧其安,使人不由其誠,教人不盡其材,其施之也悖,其求之也佛。夫然,故隱其學而疾其師,苦其難而不知其益也。雖終其業,其去之必速,教之不刑,其此之由乎!”

這一節,《學記》全面揭露并譴責了注入式教學對教師和學生的禍害,這也為引出啟發式教學的必要性做了鋪墊。在注入式教學中,教師只知照本宣科,讓學生死記硬背,滿堂灌,急于趕進度,并不考慮學生能否鞏固所學知識,這正是忽略了學生學習的自覺能動性的表現,必然導致學生厭惡學習、埋怨老師,進而漠視學習對人的益處。即使勉強完成了學業,所學的東西也會很快就忘掉。這樣,教學就收不到該有的效果。

二、矛盾的集合點:“教學相長”

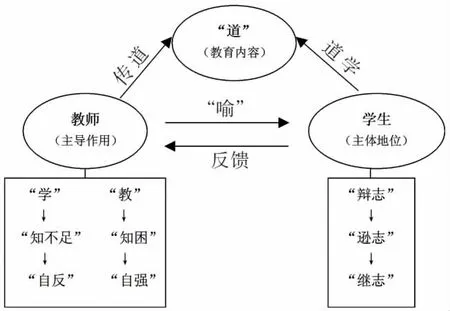

對《學記》中“教學相長”的解釋自古就有爭議,爭論的焦點是“教”和“學”的主體究竟是教師還是學生,又或者兩者皆有所指。本文認為,根據孔子“學而不厭,誨人不倦”的思想,可以認為此處的“教”和“學”是教師自身的修養和實踐。盡管如此,教學相長的辯證關系也可用以解讀師生間的相輔相成關系。如下圖所示:

一方面,對教師而言,學習和教學是相互促進的辯證關系。教師在學習過程中,不斷發現自身所知的局限,從而鞭策自己去進一步探索和研習;教師通過教學實踐又不斷發現自己在教學技能技巧中的缺失,并以此鞭策自己努力進德修業。

另一方面,教師和學生之間存在著相互促進的辯證關系。教師的合理誘導和嚴格要求,激發了學生學習的主動性。學生由于自主學習而產生的得與失,又促使教師不斷改進教學和教法,提高教學質量。

這里,教育學中三個基本要素,即教師、學生和教學內容之間的相互關系得到了很好的體現。《學記》中的教學內容“道”即封建社會的政治制度和道德規范,按照《大學》 的要求, 包括 “格物”、“致知”、“誠意”、“正心”、“修身”、“齊家”、“治國”、“平天下”;教師是“傳道授業”之人,學生是學道之人;教師通過“善喻”、“博喻”和“罕譬而喻”的方式將“道”傳遞給學生;教師對學生的學業成績要在一年、三年、五年、七年、九年之時進行檢查考核,這也就產生了教學的結果反饋。

三、啟發誘導的原則和方法

“故君子之教,喻也:導而弗牽,強而弗抑,開而弗達。導而弗牽則和,強而弗抑則易,開而弗達則思。和、易、以思,可謂善喻矣。”

這一節講述的是啟發式教學的原則和方法。教師要引導學生,但不要牽著他們走,這樣師生關系才會融洽;要嚴格要求學生,但不能用壓力去推動他們學習,這樣學生在學習時才會感到容易;要為學生的學習開端倪,但不能和盤托出,這樣學生才能獨立思考。做到了這三點,才算是善于誘導。

這里,“弗牽”、“弗抑”、“弗達”表明,教師在向學生輸送知識和道理時,只需開一端倪,留給學生自我體悟的余地,任其自行思考,不施加任何外部壓力。這樣,既能順應學生的接受能力,又能挖掘出其潛在的學習能力。更重要的是,這意味著學生成為了學習的主體。

“善歌者,使人繼其聲。善教者,使人繼其志。其言也,約而達,微而臧,罕譬而喻,可謂繼志矣。”

這一節是對教師講解“道”的言辭所提出的要求。教師在講解時應該做到語言簡練而透徹,說理微妙而精善,舉例不多但誘導得體,這樣的講解才能引人入勝,使學生順著教師所指引的方向去探索鉆研。畢竟,“老師說出來的或者做出來的,只是表面現象。沒有說出來的或做出來的才是核心,才是精神,這樣的核心和精神需要學生自己去頓悟”(季羨林語)。同時,這也是對“導而弗牽,強而弗抑,開而弗達”思想的呼應。

盡管對教師的這種言辭要求并未落實到具體的細節,甚至近乎抽象,但正如孟子所言:“言近而指遠者,善言也;守約而施博者,善道也。”(《孟子·盡心下》)這樣的要求“貴在言有盡而意無窮,如食橄欖,貴在留有余味……把讀者的心帶向悠遠……帶向一個無法言傳的意境”(季羨林語),對于任何讀者來說,這都是其意義所在。

以上即是《學記》有關“喻”即啟發誘導教學思想的有關論述。

[1]高時良.學記評注.北京:人民教育出版社[M].1983.

[2]陳高岑.《學記》疏議[J].西華師范大學學報(哲學社會科學版).1987.02:136-144.

[3]陳高岑.《學記》疏議[J].南充師院學報(哲學社會科學版).1989.01:59-75.

[4]孫亞玲.《學記》四題[J].云南教育學院學報,1990.04:51-54.

[5]高時良.學記評注.北京:人民教育出版社[M].1983:84.