信息自由理論視域下的電子民主及其限度分析

劉振華

(華南師范大學信息管理系,廣東 廣州 510006)

劉振華 男,華南師范大學信息管理系研究生。

隨著網絡技術的發展,電子民主在參政議政中的地位日漸凸顯,同時也日益成為學術界關注的對象。什么是電子民主、電子民主的得失功過、電子民主代替傳統代議制民主的可能性等一系列問題進入了人們的思考范圍。其中,電子民主的局限性問題也是學者們的主要聚焦所在。大多數學者從技術維度出發,分析了電子民主實施過程中存在的“數字鴻溝”、“電子法西斯”、“無政府主義”等問題,可謂不乏精審之見。然而,電子民主不僅與技術有關,也與信息自由思想緊密相聯。從信息自由這一獨特的視角來討論電子民主的性質及其限度,是值得重視的思考路徑。

1 信息自由和電子民主概念辨析

厘清信息自由和電子民主的概念內涵以及兩者的相互關系,無疑是討論“信息自由理論視域下的電子民主及其限度”這一題旨的前提和基礎。

1.1 基本概念

信息自由(Information Freedom)一詞最早出現在瑞典的《政府憲章》(1764年)中。信息自由,本質上是自由理念在信息領域的延伸和具體落實。從權利哲學的角度看,信息自由是一種權利,即自由從事信息的獲取、認知、表達活動的權利[1]。這種權利一般表現為一種社會性權利或法律權利,即國家為保證每個人的全面發展而賦予公民的一項基本權利。

史蒂文·克利夫對電子民主(Electronic Democracy)概念的定義迄今仍具權威性。他說,電子民主是指利用因特網加強民主的過程,旨在為個人或者社區提供與政府互動的機會,并為政府提供從社區中尋找輸入的機會[2]。宋迎法、劉新全認為,直接民主是電子民主的發展趨勢[3],其實質是要強調在電子民主的實施過程中,公民自由地獲取、認知和表達信息對于民主政治建設的積極意義。無疑,盡管學術界對電子民主的概念和影響還存在很大分歧,但是研究者一致肯定電子民主在社會公共事務中的參與價值,并肯定電子民主在民主程序和民主形式上對現有民主體制的促進作用。

1.2 網絡技術、電子民主和信息自由三者的關系

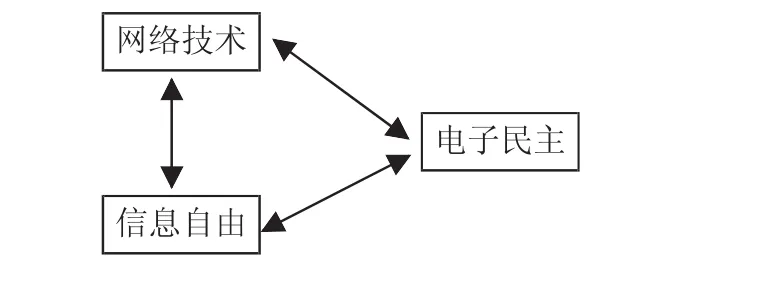

我們認為,網絡技術、電子民主和信息自由三者表現為如圖1所示的兩兩之間的雙向互動關系,而不是線性的單向關系。目前,網絡技術與電子民主之間的互動關系已經為人們所廣泛認可。事實上,當前關于電子民主的討論也主要是以網絡這一“技術”視角為基礎的。然而,正如陶文昭所說,“技術單向直接地轉化為民主是一廂情愿的簡單化意識,技術對社會變化的作用必須通過歷史、文化、制度等中介”[4]。技術只是一種硬件性的物理基礎,電子民主的生成與發展離不開信息自由這一思想軟件。為此,有必要重點討論信息自由理論與其余兩者(尤其是與電子民主)之間的關系。

圖1 三者關系

1.2.1 信息自由和網絡技術的關系

信息自由理念的產生與網絡技術的勃興淵源甚密。盡管,在中國先秦時期和西方古羅馬時代,就已經出現了信息自由的思想萌芽,但現代意義上的信息自由思想無疑導源于網絡技術的發展。一方面,網絡技術突破了信息交流的時空限制,并降低了信息交流成本,使得信息的自由獲取和自由表達成為可能。技術的物質力量促進了信息的生成與獲得,直接導致了文化傳播的多元化,從而也啟發人們從“自由”層面上來認知信息。另一方面,信息自由的發展必然會給網絡技術提出更高的要求。信息自由的發展會遭遇網絡跟蹤、數字鴻溝、信息倫理等一系列問題與障礙,給網絡技術研究提出更多的課題。同時,數字鴻溝問題的解決也會促進計算機和網絡知識的普及。并且,信息自由需要網絡提供一個安全、暢通的信息通道,針對目前存在的黑客攻擊、網絡跟蹤等問題,也需要加強網絡技術行業的立法和道德自律建設。顯然,網絡技術無疑豐富了信息自由的理論內容,信息自由從未像在網絡時代這樣變得重要起來。不僅如此,信息自由理論通過網絡技術也能夠對電子民主產生影響。當然,信息自由與電子民主之間也存在直接的雙向互動關系。

1.2.2 信息自由和電子民主的關系

信息自由是電子民主的思想前提,電子民主是信息自由思想在公共事務領域中的具體體現,但學者們似乎更多地看到了作為物理平臺的網絡技術對于電子民主的催生作用。如果說,網絡的實時交流為電子民主的產生提供了可能條件,那么,信息自由理念則從必要性的維度導致了電子民主的產生——亦即,信息自由理念被落實到政治領域,公民要求實時參政并且積極追求直接民主和思想表達,從而以嶄新的民主形式沖擊了傳統的代議制民主。從學理上說,作為電子民主運動的思想前提,信息的“自由”之所以可能,是由信息本身的主觀性特征決定的。誠然,信息首先具有客觀性,這是由信息源的客觀性決定的。“信息必須真實、準確,必須如實地反映客觀實際。信息既然是萬事萬物的一種表征或映像,就必然具有客觀性”[5]。但同時,信息又具有主觀性特征,“對于信息和信息處理的任何研究與討論,都離不開主體的目的或目標(即人們的目的或需求)”[5]。信息的主觀性使得每個社會主體對于同一問題的價值判斷不盡相同,從而為“直接民主”提供了價值保證。

綜上,信息自由是電子民主的先導。按照信息運動的不同環節,可將信息自由劃分為信息獲取的自由、信息認知的自由和信息表達的自由[1]。電子民主的實施過程其實是一個體現于信息的自由獲取、自由認知和自由表達的完整過程。

首先,從信息獲取自由看電子民主。信息獲取自由,就是指人們不受不合理的干涉,自由獲取所需信息的權利。信息獲取自由在電子民主的實施過程中處于基礎性地位,民主政治權利的實現以公民獲得共同關心的社會存在的信息為前提。電子民主首先要保證公民具有知情權,而知情權在很大程度上可以理解為自由地獲取政府信息的權利。因此,不難理解為什么各國政府在推行電子民主這種新型民主制度之前,會首先主動推廣政務信息公開制來保證公民自由獲取政府信息。對照歐美電子民主發展歷程,我國也正在積極探討政府信息公開的必要性和可能路徑,這一努力的實質乃是為電子民主做準備。

其次,從信息認知自由看電子民主。從認知心理學的意義上講,信息認知自由是自由地選擇、接受、理解、存儲信息的狀態。信息認知的過程實質上是思想形成的過程,因此一直以來人們也都是把思想自由作為信息認知自由的核心來討論。思想自由以信息獲取自由為前提,表達自由是思想自由的延伸,認知自由在信息運動過程中處于過渡地位。只有對已獲得的信息進行思考才能形成一定的主張、意見和想法,進而通過各種途徑表達觀點。由于信息認知自由強調主體內心活動的自主性,從而也保證了公民依照自己的世界觀和思維能力進行獨立思考和判斷,做出各種自主性行為,多角度地看待問題有利于問題的最終解決。信息可獲得性的提高可以保證搜集更全面的信息,公民信息認知的感性度就會相對降低,理性度相對提高,為民主參與提供智力支持。

再次,從信息表達自由看電子民主。信息表達自由是言論、出版、著作、新聞等自由的合稱,指公民有權通過口頭、書面等形式自由傳播信息的狀態。只有表達出來的政治意愿才是有效的,因此信息表達自由是信息自由的最終實現。以網絡技術為支持、以信息自由理論為思想動力的電子民主,能夠借助網絡的匿名性來弱化甚至消除個人參數給民主參與帶來的不利影響,使得每一個人的思想都有機會自由地表達出來。

2 電子民主的限度及其表現

電子民主限度是信息自由限度在政治領域的具體體現,是對電子民主的規范。任何形式的自由都是有限度的,不存在無限度的所謂“自由”。信息自由限度指在信息的獲取自由、認知自由與表達自由等各種權利的行使過程中,為了爭取權利主體利益的最大化必須對信息自由活動進行規范。通常這種規范包括強制性規范和非強制性規范,前者主要指法律法規的約束,后者則強調道德、倫理對公民的約束。從政治權利的角度來看,任何公民都有權獲得和表達信息,然而各國信息自由法卻存在不同程度的信息不公開規定,信息不公開是因為公開不利于公共利益,包括公共安全、公共秩序、公共經濟和個人隱私。由此形成信息自由限度下電子民主存在的相應性限度問題。

2.1 公共安全原則

公共安全指社會公眾享有安全、和諧的生活和工作環境以及良好的社會秩序,公眾的生命財產、身心健康、民主權利和自我發展有安全的保障,最大限度地避免各種災難的傷害[6]。電子民主存在技術安全威脅和非技術安全威脅的問題,讓政府心有余悸。雖然電子民主是一種趨勢,但是考慮到黑客攻擊、電子法西斯等問題,絕大多數國家的態度并不是很積極,政府不情愿把自己作為一個試驗品。除了技術安全威脅,涉及國防和外交利益的機密性信息也不便公開發布和討論。美國、日本、瑞典等國的法律在這些方面都作出無條件保密的規定。有的國家出于對公共安全的考慮,對信息申請人資格作出限制。例如,韓國政府信息公開制就明確規定外籍人無權要求韓國政府進行信息公開。

2.2 公共秩序原則

公共秩序原則是指為了保證一定區域內社會的有序、理性而提出的規范。公共秩序是公共生活的根本前提,是公共利益的現實基礎。公共秩序作為紐帶把個人利益中的某些要素聯結起來,凝聚成公共利益[7]。雖然電子民主積極倡導信息自由,但是權利主體一旦打破公共秩序紐帶,公共利益和個人利益都無法保證。例如,傳染性疾病信息、虛假信息的傳播極其容易打亂公共秩序,引起集體恐慌。電子民主需要考慮和兼顧社會成本,也必須為信息自由買單。眾所周知,在2004年SARS流行時期,中國政府采取及時發布真實疫情的措施,使網絡謠傳不攻自破,避免了因集體恐慌帶來的公共秩序混亂,保證了國民經濟健康發展。換言之,謠傳信息是不能“自由”表達的,它不是電子“民主”的題中應有之意。我們應該學習古代雅典人,把自由理解為遵守和服從法律。只有依靠法律和道德,才能構建起維護公共秩序的基石,保證個人利益和社會利益的最大化。

2.3 公共經濟原則

相對于私人經濟,公共經濟涉及不特定多數成員的福利。公共經濟按照其涉及的范圍程度,可以將其分為國家和特定集體兩個層面。公共經濟具有公共性特征,因此得不到合理保護的公共經濟(尤其是國家層面的)必然會影響到社會秩序和國家安全。公民寄希望于電子民主能把民主的討論范圍擴大到社會各方面,然而這卻與電子民主根本上要求的“最大化社會收益”相矛盾。面對這樣的兩難選擇,絕大多數國家傾向于有選擇地公開和傳播公共經濟信息。關于這一點,即使是《美國信息公開法》也嚴格限制公共經濟資源信息的公開度,尤其是戰略性經濟資源,如石油、天然氣等。由此導致的信息的有限自由,也將成為電子民主限度的重要內容之一。另外,虛假賬務、虛假廣告等往往造成特定群體利益受損。周合星認為,“現代經濟法的發展已經突破這種單純保護權利的觀念,授權公共利益代表機構和私人維護公共利益”[8]。

2.4 個人隱私原則

電子民主信息的范疇除了包括上述公共信息之外,也涉及到個人信息。個人信息涉及個人的自然情況、社會與政治背景、生活經歷與習慣和家庭基本情況等。我們知道,想要保證整個社會是理性的,必須滿足哈貝馬斯對民主主體“有識之士”的要求。這不僅強調個人的文化素質,更強調參與決策時要保持理性。若在電子民主的公共討論中,出現以泄露私人信息來詆毀他人的情況,勢必會造成公民個體甚至是群體的非理性。此外,考慮到一些特殊群體的情況,信息保密有時也是十分必要的。例如《刑事訴訟法》第152條規定:“人民法院審判第一審案件應當公開進行。但是有關國家秘密或者個人隱私的案件,不公開審理。14歲以上不滿16歲未成年人犯罪的案件,一律不公開審理。16歲以上不滿18歲未成年人犯罪的案件,一般也不公開審理。”

3 結語

按照權利絕對主義的觀點,電子民主應該是沒有限制的。但就現實來看,電子民主限度在各國的信息自由法中是現實存在的。電子民主限度并不是因為電子民主本身存在問題,而是電子民主的實施有可能會損害其他權利主體的利益。從信息學的角度看,電子民主限度的目的不是廢除和限制電子民主,而是保護和擴大電子民主。

[1]蔣永福.信息自由及其限度研究[M].北京:社會科學文獻出版社,2007:51.

[2]殷志林,楊蓬.我國電子民主的發展現狀及趨勢[J].中國信息界,2009(10):22-25.

[3]宋迎法,劉新全.電子民主:網絡時代的民主新形式[J].江海學刊,2004(6):94-97.

[4]陶文昭.電子政府研究[M].北京:商務印書館,2005:242.

[5]盧劍波.信息生態學[M].北京:化學工業出版社,2005:13.

[6]謝晶瑩.國家公共安全:現代文明社會建設的重點[J].中國公共安全,2006(9):12-16.

[7]陳紹芳.公共哲學視角的公共秩序價值解析[J].社會科學家,2009(1):107-111.

[8]周合星.公共經濟利益損害的經濟法救濟[J].南京社會科學,2007(5):130-134.