我院97例藥品不良反應監測報告分析

松萬芳,李嬌菊

(紅河州第二人民醫院,云南 建水 654300)

藥品不良反應(簡稱ADR) 系指合格藥品在正常用法用量下出現的與用藥目的無關的或意外的有害反應,現對我院2008年1月1日~2011年6月30日的97例藥品不良反應報告進行回顧性統計分析,為今后醫院的藥品不良反應監測工作提供參考并提高合理用藥水平。

資料與方法 資料來源于我院2008年1月1日~2011年6月30日收到的藥品不良反應報表共97份,采用回顧性分析方法,將所涉及患者的性別、年齡、給藥途徑、藥品種類以及藥品不良反應的臨床表現類型等進行統計分析。

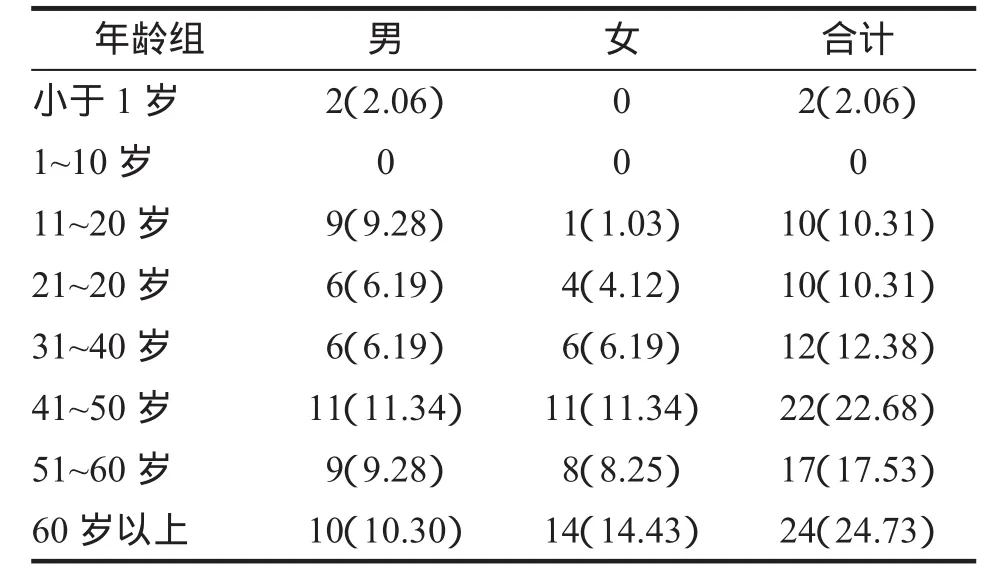

結 果 1.患者一般情況97份藥品不良反應報告涉及患者男53例,女44例,藥品不良反應的發生無明顯性別差異,患者年齡從出生3d~91歲不等。不同性別和年齡段分布情況詳見表1。

表1 發生藥品不良反應患者的性別和年齡分布[例(%)]

2.給藥途徑 97例藥品不良反應中,采用靜脈給藥有76例,占78.35%;口服給藥13例,占13.40%;肌肉注射5例,占5.15%;外用、吸入、皮下各1例,各占1.03%。可見,靜脈給藥引起的藥品不良反應最多。

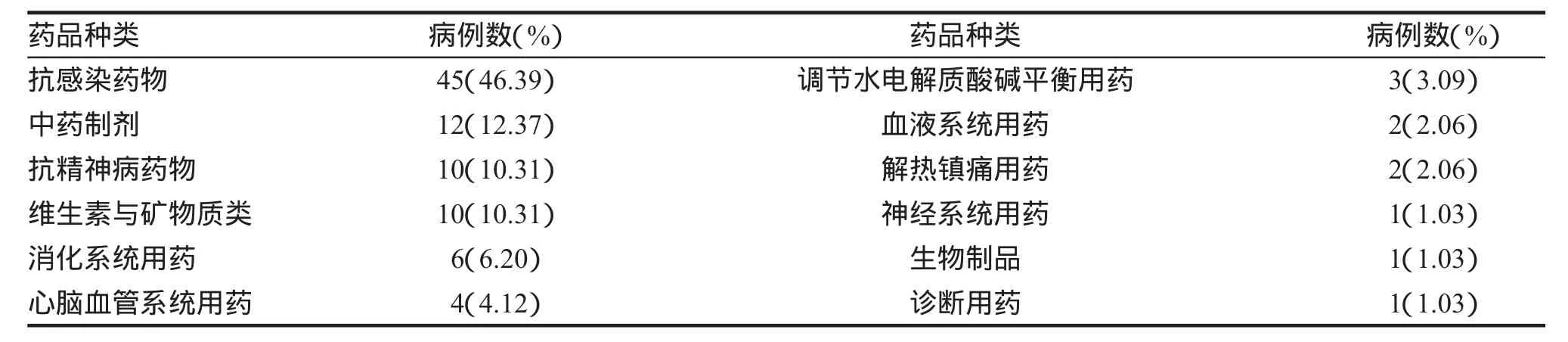

3.引發不良反應的藥品種類 引起97例藥品不良反應的藥物共12大類49種,其中抗感染類藥物引起的不良反應最多,其次是中藥制劑,抗精神病藥物和維生素與礦物質類并列第三位。不同種類藥品引起不良反應的病例分布情況見表2。

4.引起不良反應的抗感染藥物 97例藥品不良反應中,45例是由19種抗感染藥物引起的。頭孢菌素類引起的病例數13例,占28.88%;氟喹諾酮類有9例,占20.00%;青霉素類有7例,占15.56%;林可酰胺類有6例,占13.33%;β-內酰胺類,大環內酯類,抗病毒類各有3例,各占6.67%;硝基咪唑類有1例,占2.22%。

5.引起不良反應的中藥制劑 中藥制劑引起的12例藥品不良反應中,中藥注射劑11例,占91.67%;外貼1例,占8.33%。發生不良反應的中藥注射劑主要是冠心寧注射劑(4例)和生脈注射劑(4例)

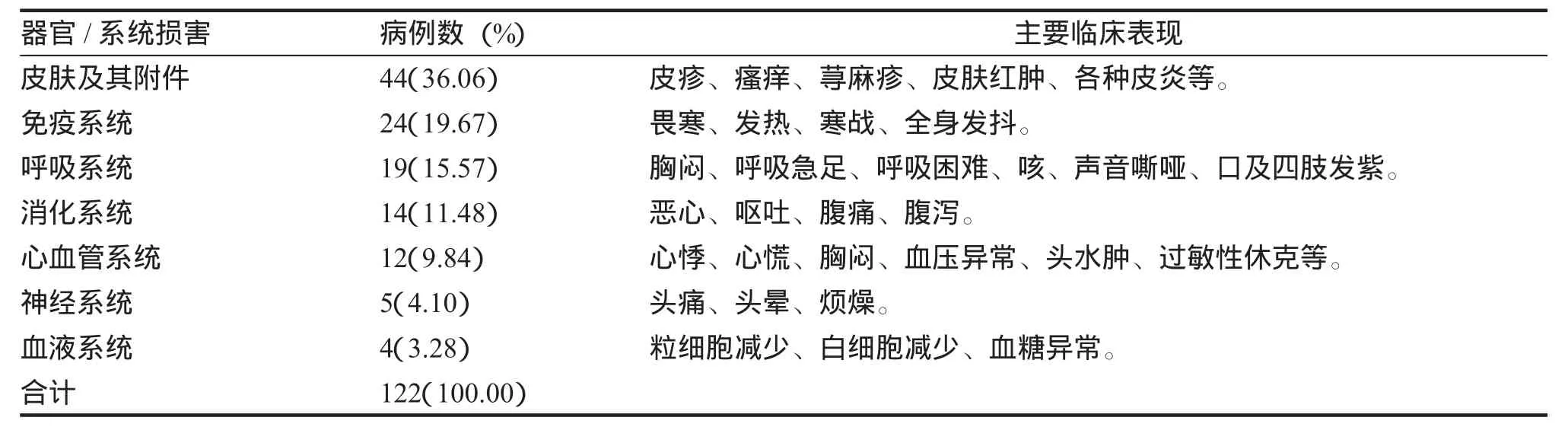

6.不良反應涉及的器官/系統及其臨床表現97例藥品不良反應的類型大多是過敏反應,尤其是皮膚過敏反應,主要表現為皮膚紅腫、皮疹、蕁麻疹等;其次為免疫系統的損害。詳見表3。

表2 不同種類藥品引起不良反應的病例分布

表3 藥品不良反應涉及的器官/系統損害及其臨床表現

7.治療與轉歸 97例藥品不良反應中治愈比例66例,占68.04%;好轉30例,占30.99%;死亡1例,占1.03%。絕大多數不良反應在停用可凝藥品并給予對癥處理后,均治愈或好轉,其中2例嚴重不良反應患者,1例年齡52歲的女性患者,是因頭孢曲松鈉粉針劑所致的過敏性休克,經搶救后好轉出院,另1例年齡72歲的男性患者,是因血塞通注射劑所致的過敏性休克所引起的心功能衰竭,經極力搶救無效死亡。

8.不良反應評價 97例不良反應中:肯定11例;很可能46例;可能39例;待評價1例。藥物不良反應因果評價中,評價“肯定”的標準是“再次用藥不良反應會再次再出現”,而臨床上一旦懷疑發生不良反應往往不會在同一患者身上使用該藥,所以很可能和可能的結果較多。藥品不良反應報告人的情況,醫生74人、護士20人、藥師3人。從上報人統計結果看以醫生護士為主,原因主要為,患者出現藥品不良反應后,癥狀較輕的患者,護士更換液體后不須對癥進行處理,患者的藥品不良反應癥狀會自行好轉,癥狀較重的患者,停用液體后,醫生采用抗過敏、對癥進行處理后,癥狀基本都會得到改善和好轉。

討 論 1.加強對老年人用藥的不良反應監測 從表1可看出,老年人藥品不良反應的發生率比年青人高,是因老年人由于各重要器官功能逐漸衰退,對藥物的吸收、排泄、代謝、分布及其作用與年青人有較大差異,又往往患有多種疾病,用藥種類多。據報道,所有住院患者中老年人的不良反應發生率為10%~20%[1]。因此給老年人用藥時,應遵循老年人的用藥原則:(1)嚴格掌握用藥指征;(2)掌握好用藥的最佳劑量,老年人的耐受能力差、個體差異大、對年齡大、體重輕、一般情況差的老年人應從“最小劑量開始”,根據個體差異調整劑量,盡量避免長期用藥,療程宜短,以防蓄積中毒;(3)掌握好用藥的最佳時間,如健胃藥、胃腸解痙藥宜在飯前服等;(4)加強用藥監護,為了減少老年人藥品不良反應的發生。因此,醫師在給患者用藥時要詳細詢問病史、藥物過敏史、仔細查看病情、了解其肝腎功能狀況、慎重選擇藥物。藥師在發藥時要詳細交代藥品的用法、用量、藥效、注意事項及可能出現的不良反應及處理方法,確保老年人的用藥安全有效。

2.給藥途徑與藥品不良反應 調查中發現97例藥品不良反應中,靜脈給藥引起的不良反應比例最高,占78.35%,其他給藥方式發生較少。靜脈給藥直接進入血液循環,無肝臟首過效應,作用迅速,而且靜脈滴注給藥產生藥品不良反應的直接誘因較多,如內毒素、PH值、滲透壓、微粒等[4]。另外靜脈給藥基本在醫院進行,若發生不良反應易引起注意,口服給藥在院外進行較多,即使有藥品不良反應通常較輕微易被患者忽略。

3.抗感染藥物的合理應用 從表2中可見,抗感染藥物引起不良反應的占比最高,其中頭孢菌素類、氟喹諾酮類引起的藥品不良反應最常見,這與臨床上大量使用頭孢菌素類、氟喹諾酮類藥物有密切關系,在抗感染藥物的使用中存在無明顯指征用藥、預防用藥、用藥劑量過大、療程過長等問題。從而造成抗感染藥物的不合理用藥和藥品不良反應的增多,還造成大量耐藥致病菌的產生,導致一些耐藥菌群在體內迅速繁殖,成為許多重病患者或難治患者死亡的直接原因。因此,臨床應正確使用抗感染藥物,嚴格掌握適應癥用藥,按明確的指征合理用藥,盡量避免或減少不良反應的發生。

4.中藥注射劑與不良反應的相關因素 從表2中可見,中藥制劑引發的藥品不良反應位居第二。特別是中藥注射劑的藥品不良反應發生率最多。主要原因是由于中藥注射劑成分復雜,含有許多大分子物質,大劑量靜脈輸入后,未除盡的半抗原物質與血漿蛋白結合后能導致過敏反應[2]。尤其是年老體弱,多病的患者,輕者有皮疹,重者可發生過敏性休克,另外中藥注射劑與其他藥物配伍使用也可導致藥品不良反應的發生。因此,在沒有充分證據證明用藥安全的情況下,應盡量避免或減少藥物的合用,而且不同生產廠家及不同生產工藝制成的中藥注射劑純度也不盡相同,不同批次間的不良反應差異明顯,其反應類型也會千差萬別,故在用藥時,應盡量選擇使用同一廠家的藥品。藥品說明書是指導臨床合理用藥的法定依據,但目前臨床使用的中藥注射劑藥品說明書缺項較多,對重點說明項的內容研究較薄弱[3]。這也使得臨床在使用中藥注射劑時缺乏指導依據,從而增加不良反應的發生率。

[1]牟洪.我院2008年和2009年藥品不良反應監測報告分析[J].中國藥業,2011,20 (9):41-43.

[2]劉壬通.某基層醫院161例藥品不良反應監測報告分析[J].今日藥學,2011,21(6):80-381,388.

[3]徐艷萍,王新,欒偉.中藥注射劑不良反應文獻評價與分析[J].中國藥業,2011,20(10):52-54.

[4]梁增杰,鄧增潮,李林.本院220例藥品不良反應報告及分析[J].今日藥學,2011,21(4):248-250.