科技特派員制度效率檢驗:以寧夏回族自治區數據為例

于鷙隆,劉玉銘

(北京市政府研究室,北京100744)

科技興農是解決農業增效、農民增收的一條重要途徑,對于解決“三農”問題意義重大。《中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定》(十七屆三中全會報告)指出,技術變革和科技進步是農業發展的主要動力源泉,農業發展的根本出路在科技進步。本文對我國農業科技推廣和科技特派員制度的效率進行討論和數量分析,以期得出有益的結論和建議。

一、科技推廣與科技特派員制度簡介

經過改革開放以來的不斷努力,我國科技進步對農業的貢獻率達到48%左右,然而,農業現代化水平比較高的國家農業科技貢獻率平均達到70%以上[1],相比較而言,仍然存在不小的差距。

我國科技進步對農業貢獻率水平低,存在兩方面的原因。一方面是由于我國農業科技研發能力和水平較發達國家還有一定的差距。這可以從研發基礎薄弱、研發經費不足、人才缺乏、激勵機制不盡合理、研發缺乏針對性等方面進行分析和解釋。另一方面,科技推廣環節的效率也對農業科技貢獻率具有很大的影響。一個低效率的推廣體系會使優秀的農業科技成果束之高閣,不能轉化成有效的生產力;反之,一個高效的推廣體系會使農業科技成果盡其所用,對提高農村生產力起到應有的作用。因此,如何提高農村的科技推廣效率是一個重要的課題。

農業技術推廣主體大致可以分為以下3種類型:一是由國家各級政府農業部門推廣,二是由農業協會、大學等非政府組織推廣,三是由私人科技服務部門進行推廣。Swanson(1990)對1988年至1989年間包括中國在內的113個國家的207個農技推廣組織進行了調查,發現全世界近81%的農技推廣工作由國家各級政府農業部門承擔,大學和非政府組織承擔了12%,私人科技服務部門占了 5%[2]。

在世界范圍內,以盈利為目的的私人科技服務所占比重較小,一方面的原因是農業是較為傳統的產業,傳統模式下的經營獲利較低,沒有足夠的利潤來供養專門的的私人科技服務者或者服務機構,在我國農業經營規模較小的情況下,這種現象更加突出。另一方面的原因是委托代理問題。由于農村科技服務與一般產品或服務存在很大區別,它是由農村科技服務人員提供的專業化服務。在這些領域,科技人員通常在農民的作物是否存在問題,問題有多嚴重,需要用何種方法來解決等方面具有更豐富的信息,而農民往往只能依據科技人員的建議來決定需要什么樣的服務。由于信息不對稱,科技人員有可能有動機去欺騙農民,而農民為了確定是否被專家欺騙,需要付出很大的成本。這種信息不對稱產生的嚴重委托代理問題會造成市場效率低下,甚至市場消失。

大學和非政府組織是科技推廣的重要力量。就我國而言,近年來各種專業的農業協會或農業合作組織不斷涌現,在科技推廣方面的作用日益增強。但不同協會在不同地區發揮作用的形式和效果也千差萬別。有些協會在技術推廣方面對政府的科技推廣形成了重要的補充,甚至發揮了推廣主體的作用。有些協會的主要精力則放在申請各類項目上,在科技推廣上投入精力較少。由于協會機制靈活、效率較高、針對性強,在韓國、日本和我國臺灣的科技推廣中具有重要地位。我國農業協會在替代政府直接提供農業科技推廣服務方面具有很大發展潛力。

我國政府是科技推廣的主要承擔者。我國政府主導的農業技術推廣體系包括國家、省、市、縣、鄉等。縣鄉兩級的農業技術推廣部門,是推廣體系的主體。縣鄉農業技術推廣部門屬于事業單位,按專業領域分為5大系統:種植業、畜牧獸醫、水產、農業機械、經營管理。據對30個省區市(缺西藏區)的統計調查,截至2007年底,全國種植業、畜牧獸醫、水產、農機化、經營管理5個系統,共有基層農技推廣機構12.6萬個,其中縣級2.4萬個,縣以下(指區域站和鄉鎮站)10.2萬個,其中區域性推廣機構3817個。實有農技人員85.05萬人①資料來源:中國農技推廣網網站數據。。在傳統的政府主導的科技推廣模式下,由于投入不足、管理模式、激勵機制等方面的原因,往往出現效率較低的現象。

對于政府科技推廣中的效率問題,學界有較多討論。胡瑞法等(2005)指出,我國農民人均所分享的農技推廣投資不到低收入國家的一半,農技推廣經費的絕大部分被用來發工資,僅1/10的經費被直接用于推廣活動[3]。一些地方農業技術推廣依靠行政命令,采取自上而下的方式,未能充分考慮農民的技術需求,未能看到農民對科技推廣的需求已經發生了變化。再如,彭兵(2010)指出了政府在科技服務方面存在的系列問題:一是推廣組織不健全,推廣體系斷層,服務功能難以充分發揮,一些地方出現了“線斷、網破、人散”的情形;二是推廣人員素質偏低,知識老化嚴重,且專業分布不合理;三是推廣人員行政化傾向突出,科技推廣工作受到不合理行政干預嚴重[4]。此外,科技推廣人員作為政府、農民的代理人,由于存在技術方面的信息不對稱,政府監管不到位,農民沒有相應的技術知識,所以在服務過程中往往存在委托代理問題。有些科技人員專注于提高自身的職稱、待遇,把主要精力用于撰寫科研論文或者課題項目,沒有切實“沉”到農村一線,為農民提供亟需的幫助;也有一些科技人員由于在服務農民的過程中難以得到額外的回報,干多干少一個樣,干與不干一個樣,他們可能會消極怠工或者簡單應付而降低服務的水平、減小勞動強度、提高自身效用,這就會導致所謂的X非效率。這些都是傳統科技推廣模式下存在的問題。

上世紀末興起的科技特派員制度在傳統科技推廣模式上進行了創新,在科技推廣方面取得了較好的效果。科技特派員是指按照一定的程序選派,圍繞解決“三農”問題,按照市場需求和農民實際需要,從事科技成果轉化、優勢特色產業開發、農業科技園區和產業化基地建設的專業技術人員。

科技特派員制度始發于福建省南平市。1999年,南平市政府將來自市、縣、鄉三級各有專長的225名科技工作者,派駐到215個行政村,并且允許科技特派員通過股份合作等“風險共擔、利益共享”的方式為農民提供科技服務。一年間,科技特派員在推廣新品種、新技術、新設備,實用技術培訓、咨詢服務和實施項目方面取得了顯著成績,創造產值1.16億元[5]。國家科技部對南平市的做法給予了充分肯定,陸續在部分地區展開試點和推廣,目前全國大部分省市開展了科技特派員工作。

寧夏回族自治區充分吸收南平經驗,根據本區特點,探索形成了“立足科技項目,突出科技創業;實施體制創新,注重金融推動;堅持市場導向,實行三線推進”的科技特派員創業“寧夏模式”,在科技推廣方面取得了顯著成效。“行政、社會、市場”三線推進運行機制在促進農業增產、農民增收方面發揮了巨大促進作用。在人員選派上,堅持“雙向選擇”原則,積極鼓勵科技特派員帶項目、帶成果、帶技術、帶資金與農民群眾、專業大戶、農村經濟合作組織和農業產業化企業“利益共享、風險共擔”,結成利益共同體。在激勵機制上采取“三不三獎”,即科技特派員創業分紅、收入多少不查;技術入股所占的比例大小由雙方協調議定政府不管;科技特派員自愿到農村第一線投資創辦各種類型的示范園區或農業產業化龍頭企業,原單位不截留;科技特派員在創業期間,有重大貢獻者給予一定額度的獎勵資金;成績突出、效果明顯的工資提前晉檔一級;工作務實、指導農民增收幅度較大的,給予優秀公務員獎勵。在政策保障上,寧夏回族自治區實行“三保兩優先”政策,即對參與創業的科技人員,保留編制、保留工資、保留關系;對于成效顯著的科技特派員,通過績效考核優先聘任專業技術職稱,優先提拔重用。市、縣(區)結合當地實際,出臺了繼續推進科技特派員創業行動的實施意見和優惠政策,進一步改善科技特派員創業環境,地方財政還配套了一定的專項資金用于支持科技特派員創業行動。對科技特派員進行科研項目和創業項目支持,在各級財政專項引導經費的基礎上,科技特派員全年累計獲得各類扶貧開發項目、科技攻關和成果轉化項目、農業產業化項目、農村經濟合作組織扶持項目等資金支持[5]。

寧夏科技特派員制度在機制設計上推動科技人員真正“沉”到農業生產的一線。由于科技特派員具有政府背景,容易取得群眾信任,較好的客服了純私人服務的不信任問題;政府提供的保障保證了他們獲得基本的生活補給問題,避免了私人服務者由于獲利微薄而難以為生的困難;提拔升遷、榮譽獎勵和必要的懲罰措施從正反兩方面對科技人員進行了激勵和誡勉,起到了較好的監督作用;利益共享為他們提供了創業干事的積極性和主動性,這些方面的因素推動科技特派員努力工作,取得了較好的成績。自2002年至2010年的8年間,寧夏特派員發展到5138名,其中,圍繞農業生產開展創業的自然人特派員2042名;累計推廣新技術646項,引進新品種1200多個,推廣特色種植面積150多萬畝;特派員創業直接帶動農戶34.5萬戶①參考了寧夏科技廳資料《寧夏科技特派員創業行動工作基本情況》。。

科技特派員制度在加速農業技術推廣、促進農民增收方面的作用,也引起了國內學者的廣泛關注,有些文獻從理論上進行了深入探討。例如,簡小鷹(2005)認為科技特派員制度對農村科技體制的貢獻體現在觀念、制度和機制的創新上,由此而不斷克服目前農村科技體制運行和管理中存在的各種弊端。在科技特派員制度的引導和激勵下,廣大科技人員將逐步進入市場,從而促進科技人才市場的發育和完善[6]。張國平(2010)認為我國科技特派員制度是政府主導下的強制性制度變遷,制度產生的誘因在于農業科技服務有效供給的不足,下一步需要推動其由強制性變遷向誘致性制度變遷為主的轉變[7]。檀學文(2007)以寧夏為例,從政策機制的角度評價科技特派員制度的效果[8]。劉飛翔(2003)探討了科技特派員制度生命力如何在新時期持續和創新[9]。

二、數據說明和計量分析

本文通過進行問卷調查,分析科技特派員與農民合作的六種形式的效率,即科技咨詢、參加培訓、將土地租給科特派、在科特派企業打工、接受科特派現場指導、與科特派進行股份合作②雙方有時以一種以上的方式進行合作;股份合作既包括技術入股,也有科技特派員資金入股等方式。,從而對科技特派員制度的效率問題進行檢驗。在進行計量分析之前,首先對計量分析的理論基礎“全要素生產率分析”進行簡要介紹。

(一)全要素生產率簡介

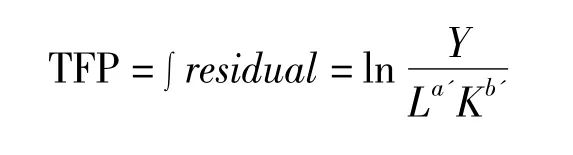

分析農業效率問題經常用到的全要素生產率(Total Factor Productivity,TFP)與偏要素生產率(Partial Factor Productivity)相對應。偏要素生產率實際上就是平均產量。例如,如果生產某種產品需要兩種要素投入,勞動和資本,生產函數可以寫為Y=F(L,K),其中Y表示產出,L表示勞動,K表示資本,F表示投入產出關系。L和K的偏要素生產率就是:PFPL=Y/L,PFPK=Y/K,即勞均產出和每單位資本的平均產出。與偏要素生產率對應,全要素生產率就是產出和加權要素的比值,這里的加權要素就是所謂的全要素。在上面的生產函數形式下,全要素生產率可以表示為:

(其中 a',b'是恰當的權數)

如果生產中還有其他要素,也應該通過加權計算在內。

如果生產函數是Y=AF(L,K)的形式,那么

即

其中在變量上方的點表示變量的增長率。

如果生產函數是C-D生產函數,即:Y=ALaKb(A >0,a+b=1,且 a>0,b >0),其中的 A 就是TFP。如果產出按照要素的貢獻進行分配,要素的邊際產出等于其回報,那么a、b分別表示L和K的要素報酬占總產出的份額。這是因為勞動的工資率

所以L*WL/Y=a,同理,K*WK/Y=b。若 a+b=1,資本和勞動的報酬等于全部收入。要素多于兩個時,道理與此相同。由于C-D生產函數性質較好,所以使用也比較廣泛。系數a和b可以通過要素報酬占總產出的比重得到,所以,在計算 TFP時,一種方法是通過統計數據直接獲得a、b和投入要素增長率、產出增長率,然后計算得到TFP的增長率[10]。但是如果影響產出的不僅包括要素投入,還包括制度因素、時間因素等非投入因素,這些非投入因素的貢獻就不能通過要素報酬占總產出的比重獲得。這時可以通過建立模型進行計量分析,估計出各個因素的系數,然后對模型進行系統分析。

(二)對數據的說明

2010年8月中旬至10月上旬,我們對547戶農戶進行了問卷調查,問卷除了基本信息之外,還包括農戶2009年的總收入、家庭勞動力數量、經營耕地面積、機械動力數量、灌溉投入、化肥投入等投入要素,問卷還詢問了農戶家庭成員最高文化程度、家庭中是否有黨員、家庭成員中是否有村干部、家庭成員中是否有教師、是否有家庭成員在外打工、家庭是否是個體工商戶、家庭是否是種植大戶、家庭是否經營企業、家庭離城鎮的距離等特征數據,還包括農戶接受了何種方式的科技服務,這包括科技咨詢、參加培訓、土地租給科特派、在科特派企業打工、接受科特派現場指導、與科特派進行股份合作六項。通過對問卷進行整理,形成數據完整的問卷441份,其中通過六種合作方式進行合作的農戶共253戶,沒有合作的共188戶。本文以此作為進行回歸的樣本。

(三)OLS回歸

本文將進行如下回歸,以合作和非合作的兩類農戶在2009年的家庭總收入作為被解釋變量。解釋變量包括兩類,一類是反映生產要素投入的解釋變量,包括農戶的家庭勞動力、家庭耕地數量、化肥農藥的投入、家庭的機械動力、家庭的灌溉支出、家庭的化肥農藥支出等6項。這6項要素加權之后就是全要素投入。另外一類是反映家庭特征的解釋變量,包括受訪者文化或者其家庭最高文化程度,家庭是否有黨員、是否有人在外打工、是否經營企業、是否是個體工商戶、家庭里是否有村干部、家庭里是否有教師、家里是不是種植大戶、家庭與城鎮的距離以及6種合作方式。這類變量中,除家庭最高文化程度、家庭與城鎮的距離外,其他都是啞變量。這些變量的回歸系數如果顯著為正,則表明它們有助于提高農戶的全要素生產率;反之,如果顯著為負,則降低了農戶的全要素生產率。

首先進行簡單的OLS回歸,得到如表1的結果。

表1 OLS回歸結果

從上面的OLS回歸可以發現,對于農民的總收入而言,勞動力、耕地、機械動力、灌溉、化肥投入等5種基本投入要素的貢獻分別為①機械動力作為一種投入要素在生產中的貢獻不顯著,一個解釋是數據使用的是家庭機械的臺數作為自變量,由于大部分農戶經營規模相似,都在5-10畝,所以基本上都具有1-2太機械,不同家庭數據變化量不大,所以在不同的家庭生產中其對效率的影響并不明顯。:0.2360252、0.0827661、0.0070421、0.0898538、0.1562362。

除了這5種基本投入要素之外,在5%分位水平上對農民全要素生產率有促進作用的因素包括:家庭成員的最高文化程度、有家庭成員打工、家庭是種植大戶,與科技特派員合作方式有“接受科特派現場指導”、“與科特派進行股份合作”兩項顯著。

家庭最高文化程度影響農民的全要素生產率,表明農民的基礎教育是很重要的,家庭成員中有人受教育程度高,就會對其他成員產生影響,從而影響整個家庭的生產效率,造成成員最高文化程度高的家庭往往生產效率也更高。

有家庭成員打工能夠提高家庭的生產效率,說明農業勞動力資源釋放出來,從事第二、第三產業的工作,對于提高整個家庭的收入很有促進作用。由此可以認為,在現行體制下,為農民工提供較好的務工環境,促進人口合理流動,是推動經濟增長的重要手段。

家庭是種植大戶有利于促進全要素生產率的提高,說明我國現階段農業生產存在規模經濟,即規模大的農戶的全要素生產率更高,這為土地合理流轉、適度規模經營能夠提高農業生產效率提供了數據支撐。

農民與科技特派員合作的兩種方式:股份合作、農民接受科特派現場指導也有利于促進農民提高其全要素生產率,其他科技推廣方式在OLS回歸中不顯著,下面將進行更深入的計量分析。

(四)排除選擇性因素

下面以農民與科技特派員股份合作為例對回歸方法進行簡要說明。從總體OLS回歸分析的結果看,農民和科技特派員的股份合作方式在1%分位水平上顯著為正,不能駁斥其對農民全要素生產率具有促進作用的假設。但數據面臨的一個問題是可能存在選擇性,比如科技特派員選擇農戶的時候,選擇了素質較高的農戶,而這些農戶本身全要素生產率就高,不一定就是股份合作提高了其生產效率。或者生產效率高的農戶更愿意與科技特派員通過股份進行合作,而合作本身未必有效,這使得在計量回歸過程中股份合作具有了內生性,即合作可能是回歸方程中其他因素引起的,比如家庭成員學歷高促進了股份合作等。為了消除選擇性,要在掌握的數據范圍內,對影響股份合作的變量的影響先行消除,然后分析股份合作的效果,才能得出相對可信的結果①當然無法排除影響股份合作造成選擇性存在的所有可能因素,本文只能在現有數據的基礎上盡最大可能排除內生性,使得出的結論更加可信。。

通過兩種方法進行回歸。方法一步驟如下:(1)以股份合作(之后依次對科技咨詢、參加培訓、在科特派企業打工、土地租給科特派、接受現場指導進行同樣計量分析)為因變量,以家庭經營企業、家庭是個體工商戶、家庭中有教師、家庭成員最高文化程度、家庭中有黨員、家庭成員中有村干部、家庭是種植大戶、家庭離城鎮的距離(對數)為自變量進行logit回歸,得出在10%分位以上水平顯著的自變量。說明股份合作可能在這些變量上(“家庭成員最高文化程度”和“家庭中有黨員”)存在選擇性;(2)以農民總收入(對數)為因變量,以勞動力(對數)、耕地面積(對數)、機械動力(對數)、灌溉投入(對數)、化肥投入(對數)為因變量進行OLS回歸,得到殘差,作為不同家庭的全要素生產率;(3)以全要素生產率對選擇性變量(股份合作的選擇性變量是“家庭成員最高文化程度”和“家庭中有黨員”,因為這兩者在上面的logit回歸中顯著)進行OLS回歸,得到殘差,作為剔除選擇性影響的全要素生產率;(4)以剔除選擇性影響的全要素生產率對“進行股份合作”做OLS回歸,得出系數。方法二是2SLS方法,這種方法除了排除了方法一中要素可能造成的選擇性外,還同時排除了5種基本投入要素的選擇性。

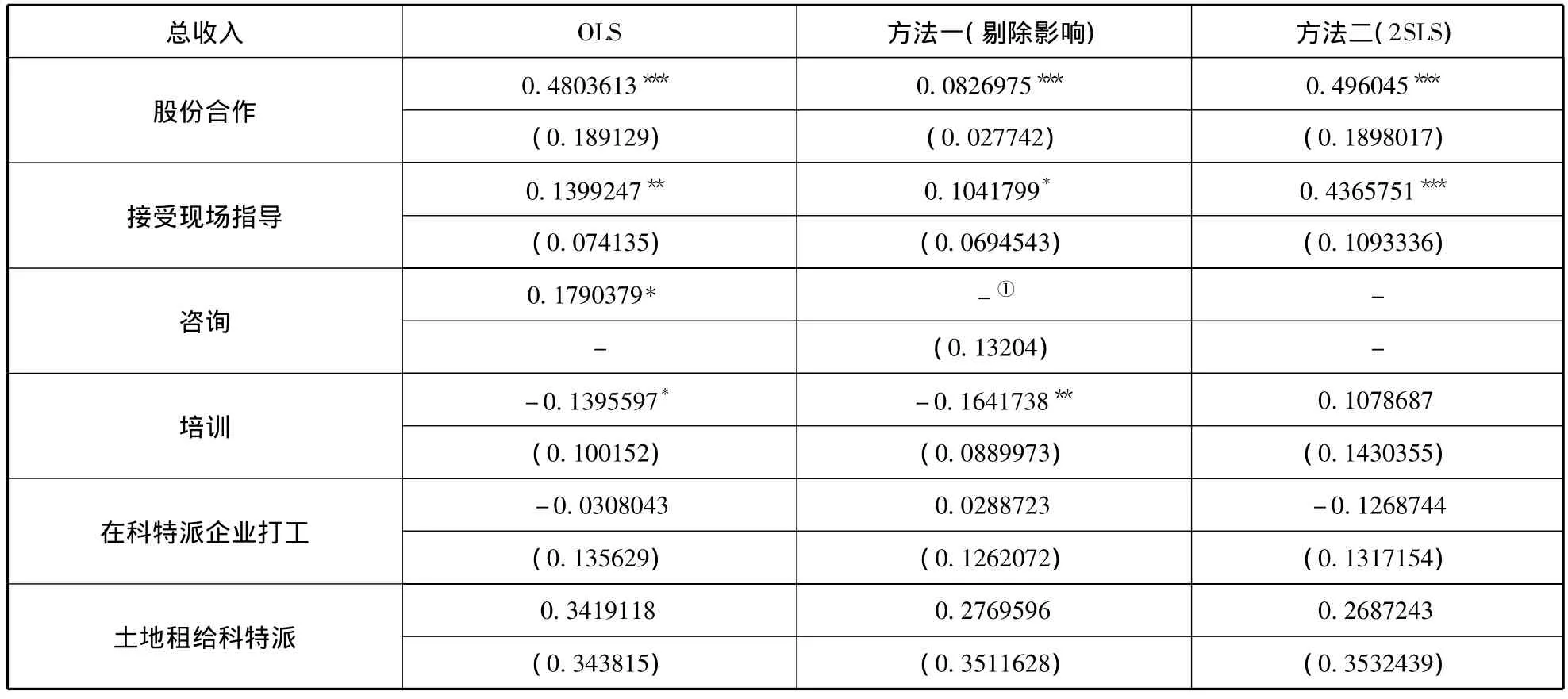

表2是OLS方法和上述兩種方法得出的五種合作方式的系數:

從上面的回歸可以發現,農戶與科技特派員進行股份合作、農戶接受科技特派員現場指導兩種方式,對農戶全要素生產率提高作用是顯著的,其他科技服務方式作用在計量上不顯著。

表2 3種回歸得出的結果

三、相關結論和建議

(一)對于截面數據而言,科技特派員與農民的合作可能存在選擇性,從上面的分析可以看出,與科技特派員實行股份合作可能與農戶家庭最高文化程度、家庭中是否有黨員相關;請科技特派員進行現場指導與家庭是種植大戶、家庭與城鎮的距離有關;咨詢與家庭最高文化程度、家庭是種植大戶有關;在科技特派員創辦的企業打工與家庭經營企業、家庭是種植大戶、家庭距城鎮的距離有關聯;土地出租給科技特派員的行為與家中是否有黨員有關。

從這些選擇性來看,種植大戶與科技特派員關系最為緊密。這與傳統文獻的分析類似,從經濟學上講,經濟利益是實現合作的基礎,種植大戶掌握更多的土地資源,對其進行科學種植能夠給農戶和科技服務者帶來可觀的收益。文化程度對于合作也有很重要的作用,這是因為科技推廣是先進的新鮮事物,只有具備一定的文化知識才能更好地接受,而我們采用的家庭成員的最高文化程度指標,還表明了文化程度在一個家庭中具有外溢性,即一人的文化程度可以影響整個家庭的決策,這還會通過家庭的決策來影響家庭的生產效率。家庭中有黨員也對家庭的決策具有一定的影響,例如促進與科特派實行股份制合作。這說明黨員在農村具有先進性,如果股份合作成功影響其他農民,也能夠發揮生產中的模范帶頭作用。家庭離城鎮的距離不但影響農民生產效率,也影響農民獲得科特派現場指導的可能性。很容易理解,距離遠、交通不便的地方科特派也很難隨時前往指導,所以農戶受到的指導也較少。距離還影響農民外出打工的選擇,而科特派創辦的以基地為基礎的企業,雖然未能提高農民的全要素生產率,但為外出不便的農民提供了打工的機會,無疑對解決“三農問題”提供了支持。

表3 科技特派員與農戶合作的選擇性

(二)上面分析的相關因素使得回歸時影響合作的因素成為內生變量,從而影響了回歸結果的可靠性。文章采用對影響因素進行回歸以排除這些影響、通過2SLS回歸排除影響等方式,根據現有的數據材料,最大限度地使回歸結果更加可信。文章回歸發現,在三種回歸方式下,請科技特派員現場指導、與科技特派員進行股份合作兩種合作方式對于提高農戶全要素生產率的促進作用顯著為正。咨詢、培訓、在科特派創辦的企業打工、把土地出租給科特派等方式不顯著,從而不能駁斥對于提高農民全要素生產率有沒有促進作用的假設。

請科技特派員現場指導、與科技特派員進行股份合作是科技特派員制度中有效的合作方式,現場指導是科技特派員“沉”到農戶、為農戶解決實際問題的一種有效形式,是有效的;而與科技特派員實行股份合作實現了“利益共享、風險共擔”,也有利于提高生產效率,其表現了以利益為基礎的市場合作在條件允許的情況下是完全可行的。

(三)在本文收集的數據中,咨詢和培訓促進全要素生產率的效果不顯著,這是由于兩者還具有傳統的科技推廣模式下存在的針對性稍差、方式不夠靈活等缺陷。但不能就此認為咨詢、培訓等方式是無效的,這是因為這些方式雖然在回歸中不顯著,但其可能對農民有潛移默化的影響,而且這兩種方式作用正的外部性強,提高了農民的基本素質,為將來農民提高收入打下一定的基礎。同時,兩種服務方式如果能突破傳統體制機制障礙,創新服務模式,進一步貼近農民需求實際,會更具活力,并在提高農民收益和效率方面顯示出強大推動力。

在科特派創辦的企業打工、把土地出租給科特派,與農戶在其他企業打工、把土地出租給別人沒有本質區別,因此沒有出現全要素生產率提高的計量指標。可以認為這兩種種合作方式可能并沒有額外增加農民收入。而這兩種合作形式的貢獻在于,科技特派員通過創辦企業為農民提供了就業機會;通過承包農民土地推動了土地流轉,提高了經營規模,而我們前面的分析指出,種植大戶往往是更有效率的。

(四)科技特派員制度如果能在政府的推動下進一步市場化,政府監督職能和部分推廣職能由農業協會承擔,加強政府支持下的私人科技服務市場的培育,能夠推動科技服務更加具有針對性,也能夠提高農業科技服務的效率。

[1]李學勇.加快農業科技創新[J].《中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定》輔導讀本[M].北京:人民出版社,2008:248.

[2]Swanson J,Ram B.The Current Status of Agricultural Extension Worldwide[M].Food and Agriculture Organization,Report of the Global Consultation on Agricultural Extension,Rome,1961.

[3]胡瑞法,李立秋.農業技術推廣的國際比較[J].科技導報,2004(1):26-30.

[4]彭 兵.農業基層科技推廣體系存在的問題、挑戰與對策思考[J].農業經濟,2010(6):54-57.

[5]科技部農村與科技發展司.2006年全國科技特派員試點工作年度報告[R/OL].科技部網站.

[6]簡小鷹.我國科技特派員制度與農村科技體制改革[J].科學管理研究,2005,23(3):53-57.

[7]張國平.我國科技特派員制度:一個基于制度經濟學的分析[J].農業經濟,2010(6):50-54.

[8]檀學文.寧夏科技特派員制度的機制與效果[J].中國農村經濟,2007(4):60-69.

[9]劉飛翔.科技特派員制度生命力的探析[J].福建農林大學學報:哲學社會科學版,2003(3):10-13.

[10]劉玉銘.農業規模經營與農業產業化研究:以黑龍江墾區為例[M].北京:經濟科學出版社,2008:22-23.