公共管理視野下的“谷賤傷農”的認識:以內蒙古馬鈴薯滯銷為例

趙首軍,王志強,張戰勇,李福林

(內蒙古財經學院 公共管理學院,內蒙古 呼和浩特 010051)

近幾年來,在我國屢屢發生農產品滯銷的問題,而每每都冠以“谷賤傷農”之說。在針對內蒙古2011年馬鈴薯生產和銷售情況進行了調研以后,筆者認為“谷賤傷農”的背后有著十分復雜的因素,不能簡單用之概括。

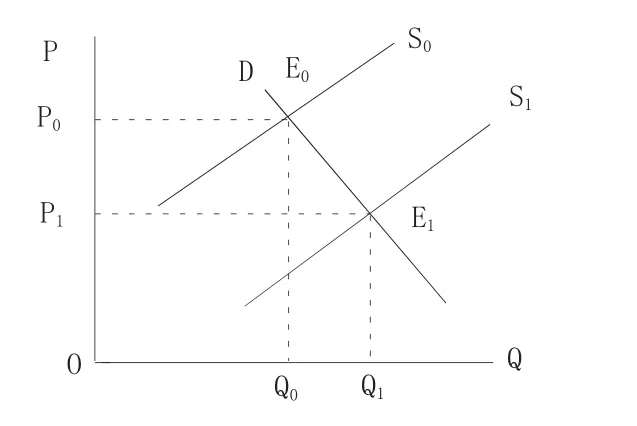

長時間以來“谷賤傷農”被認為是經濟學的一個經典問題。在經濟學的教科書里對“谷賤傷農”是這樣分析的:作為谷物的農產品往往是缺乏需求彈性的,如圖所示,農產品的市場需求曲線比較陡峭。當農業豐收時,農產品的供給曲線向右移動到S1的位置,在缺乏需求彈性條件下,農產品價格會大幅度下降,即農產品均衡價格的下降幅度大于農產品均衡數量的增加幅度,最后導致農民的總收入減少,總收入的減少量相當于矩形 OP0E0Q0和OP1E1Q1的面積之差。相反,在歉收的年份,農產品的減少會導致農產品價格大幅上升,使農民的總收入增加。

農民糧食收割后到底能賣多少錢取決于兩個因素:產量和糧價,是二者的乘積。但這兩個變量并不是獨立的,而是相互關聯的,其關聯性由一條向下傾斜的對糧食的需求線來決定。也就是說,價格越低,需求量越大;價格越高,需求量越小。我們更需注意的是,糧食需求線缺少彈性,也就是說,需求量對價格的變化不是很敏感。當糧價下跌時,對糧食的需求量會增加,但增加得不是很多。其基本的道理在于,糧食是一種必需品,對糧食的需求最主要的是由對糧食的生理需求所決定的。

認識到糧食市場的這一特性后,就不難理解下面的現象:當糧食大幅增產后,農民為了賣掉手中的糧食,只能競相降價。但是由于糧食需求缺少彈性,只有在農民大幅降低糧價后才能將手中的糧食賣出,這就意味著,在糧食豐收時往往糧價要大幅下跌。如果出現糧價下跌的百分比超過糧食增產的百分比,則就出現增產不增收甚至減收的狀況,這就是“谷賤傷農”。

經濟學從市場供求的角度分析了“谷賤傷農”,卻沒有分析農產品歉收之后農民依然在耕種這一實際情況。從《漢書》將“谷賤傷農”總結出來,到今天出了多少次“谷賤傷農”的情況已無法考證了,可以證明的是農民的耕種一直沒有停止。換句話講,經濟學只分析了一個時間點的現象,而沒有從線上來分析。“谷賤傷農”是講農產品豐收了農民的收入降低了,似乎只有降低農產品的產量,減少市場的農產品供給量,農民才能增加收入。事實則相反,農民每每是辛勤勞作,企盼豐收。歉收對農民的傷害更大。“谷賤傷農”實則只是一種現象,其背后存在著極其復雜的關系。

從公共管理的角度來看“谷賤傷農”,則更應該分析其背后的關系,制定出符合公共利益的政策措施,絕不能以農產品供過于求導致農產品價格下降而傷害農民為托詞。

一、內蒙古馬鈴薯豐收的原因分析

2011年內蒙古馬鈴薯豐收是以下四大因素共同作用的結果。

一是市場因素。2010年三個市場因素致使馬鈴薯價格畸高:第一是部分馬鈴薯主產區由于干旱造成減產,不但使馬鈴薯價格上漲,而且導致了2011年的種薯十分緊俏。第二是由于馬鈴薯淀粉反傾銷案調查,中國限制歐盟淀粉進口,淀粉價格上漲,最高達到15000元/噸。企業用量的增加拉動了馬鈴薯價格的上漲。第三是由于農產品價格普遍上漲帶動了馬鈴薯價格的上漲。2010年馬鈴薯價格11月份達到峰值,菜用薯收購價格達1.3元/斤,加工淀粉薯達到0.6元/斤。這直接導致2011年農民種植馬鈴薯的積極性空前高漲,同時,一些投機心較重的社會資金也投向馬鈴薯種植,2011年全區馬鈴薯播種面積達1127多萬畝,較上年實際種植面積增加10.3%。

二是2011年風調雨順是農業生產豐收氣候因素。今年內蒙古農業生產氣候條件優越,糧食主產區光、熱、水匹配合理。今年播種季節,內蒙古大部地區底墑較好,接墑雨及時,春播進度快,播期早、播種質量好,糧食作物長勢非常好,特別是東部糧食主產區,糧食作物長勢均衡性、群體性較好,這樣的均衡長勢是多年來沒有的。雨水適宜使內蒙古的馬鈴薯大獲豐收,旱地種植的馬鈴薯的產量也遠遠高于去年。全區馬鈴薯平均單產比去年提高15%。

三是科技因素。近幾年來,內蒙古馬鈴薯種植區大力推廣“兩增五推”技術(“兩增”:一是增加密度;二是增施有機肥。“五推”:一是推廣脫毒種薯;二是推廣設施栽培;三是推廣地膜覆蓋;四是推廣機械化作業;五是推廣專用肥),滴灌和噴灌以及地膜覆蓋等規模化高水平種植廣泛被采用。將良種、馬鈴薯脫毒、測土配方施肥、高壟栽培、科學種植、合理密植、包衣拌種、病蟲害綜合防治、全程機械化耕作等技術全面組裝配套,從而保證了馬鈴薯的穩產高產。今年內蒙古規模以上土豆種植面積近200萬畝,比去年增加了50%左右,規模化種植畝產平均達4000-6000斤,農民非規模化種植畝產為3000斤左右。特別是膜下滴灌、噴灌等節水灌溉和覆膜馬鈴薯種植面積達到了500多萬畝,大幅提高了馬鈴薯產量,全區馬鈴薯總產量達到1100萬噸。

四是政府在農田基本建設的投入增加,農機、良種等方面實行多項補貼,防治病蟲害、大力推廣新的農業科技等扶農助農方面成效顯著。2011年用于農業基礎建設的總資金投入達到45億元;農資綜合補貼達37.43億元,農機購置補貼投入就達11.1億元,馬鈴薯種植實現了良種補貼全覆蓋。

通過上述分析可見,馬鈴薯的豐收只是為滯銷降價提供了可能性,能否產生滯銷降價還要從影響馬鈴薯滯銷的因素中來看。

二、內蒙古馬鈴薯滯銷的原因分析

2011年內蒙古馬鈴薯滯銷降價的原因從表面看就是:單產增加和種植面積增加使馬鈴薯總量增加所致。內蒙古馬鈴薯產量2011年首次突破1000萬噸,在馬鈴薯豐收的同時,馬鈴薯的價格發生了暴跌,由2010年同期的1.3元/斤跌到0.35元/斤左右,已低于生產成本。這似乎再次印證了“谷賤傷農”,但是我們認真分析一下馬鈴薯滯銷的原因會發現,遠非這么簡單,它有著深層次的原因。

據2010年底的市場情況反映,內蒙古的馬鈴薯供給量是不足的。相對于2010年內蒙古馬鈴薯836.6萬噸的產量,2011年的1100萬噸產量,最大超出量300萬噸。換句話講,2011年內蒙古馬鈴薯出現滯銷的量最大為300萬噸左右。馬鈴薯總量的增加不是滯銷的主要原因,它只能導致價格的下降。

1127多萬畝顯然不是種植規模過度擴大。一方面內蒙古2011年農作物總播種面積10690萬畝,種植馬鈴薯的面積只占10.5%,種植規模不是過度大。且新增的種植面積中,絕大部分是從種植糧食和其他作物改種馬鈴薯的。馬鈴薯在一定程度上可替代糧食,加之2010年馬鈴薯供給量不足,種植面積比上年增加10%,種植面積過大的說法顯然不能成立;另一方面內蒙古馬鈴薯主產區的地理氣候條件優越,生產的馬鈴薯具有薯型好、芽眼淺、淀粉含量高,加工產品特別是淀粉具有低蛋白、低酸性及良好的抗凝沉性,白度、粘度、糊化度、透明度均好于國內同類產品,在國內十分暢銷。相對于十三億人口之巨的大市場,1000多萬噸馬鈴薯遠遠不能滿足需求。顯然不存在馬鈴薯種植面積過度擴大的問題。出現馬鈴薯滯銷只是在烏蘭察布市、呼和浩特市武川縣、包頭市達茂旗等馬鈴薯主產區,由此可見,局部出現滯銷有其另外的原因。

1.農業的弱質性和農民的弱勢性決定了“谷賤傷農”。農業是第一產業,相對于第二、三產業其產品的附加值少得可憐,面對自然氣候的影響只能順從,雖然是基礎性產業,卻難逃弱質產業的命運。目前農業經營體制改革落后于生產力的發展。改革開放以來我國在農村先后推行了“家庭聯產承包制”和“農產品市場化”的改革措施。這極大調動了內蒙古廣大農牧民的生產積極性,農畜產品產量大幅度增加,但是,農牧民與市場之間有效的聯結機制卻始終沒有真正建立起來。一家一戶分散的小生產方式與社會化大生產間的矛盾,使農牧民在社會經濟地位上始終處于劣勢;農牧民的組織化程度不高,信息嚴重不對稱,使農牧民在市場競爭中必然處于下風,面對市場變化他們應對乏力。2011年內蒙古馬鈴薯滯銷的量最大是300萬噸,而全區的窖儲能力達400萬噸,應該不會產生轟動全國的滯銷情況,但卻發生了,這就是個體農民信息閉塞,無法使用儲窖。這次為解決滯銷問題,政府提供了供需見面平臺,但一談到土豆價格等實質性問題,種植大戶們就與采購團起了爭執,種植戶們希望收購價至少在每斤0.5元以上,說這樣才能保本。而采購商們認為,價格多少得看最新的市場行情,不能因為要幫扶就人為地定價。種植大戶尚且如此,一般農民的弱勢性就更加明顯了。

2.市場機制的缺陷是滯銷的重要因素。首先,今年以來我國蔬菜市場頻現蔬菜滯銷,入秋后,大白菜、蘿卜等大路菜掉價現象普遍,這直接波及了內蒙古的馬鈴薯市場價格走低。其次,內蒙古馬鈴薯收獲期短,主要集中在9月15日-10月5日之間,從收獲到上凍,時間僅為20天左右,如果不及時銷售或儲藏,馬鈴薯就會受凍廢棄,造成損失。相當一部分種植大戶沒有儲藏設施或儲藏能力有限,特別是2011年新進入馬鈴薯種植業的企業和大戶幾乎都沒有能力儲藏,銷售渠道也不暢通,這部分企業和大戶在馬鈴薯價格走低的情況下,為了減少損失,競相降價拋售,加劇了馬鈴薯收購價格的下跌。第三,馬鈴薯淀粉市場價格也在走低,已經從上半年最高時的13000元/噸跌至目前的6500元/噸,這也是導致馬鈴薯價格下跌的一個主要因素。目前馬鈴薯原料薯收購價格350元/噸,比去年同期的1000元/噸下降650元。加工用薯價格的低迷,加劇了市場的恐慌情緒。第四,經營方式嚴重落后。多年來內蒙古馬鈴薯產區一直沿用坐等客商上門收購,特別在經歷了2010年客商蜂擁上門搶購后,對轉變經營方式沒有實質性的工作。當今年客商不來了便沒有任何辦法了,只能讓新聞媒體到處呼號,靠政府出手相救。這也加劇了馬鈴薯的滯銷。第五,市場誠信缺失,客商觀望,出現滯銷。面對馬鈴薯產量增加、收購價格下跌不止,收購客商從自身利益出發,為等待更低的收購價和政府優惠政策的出現,遲遲不肯出手,許多企業也紛紛撕毀合同不再收購馬鈴薯,這給馬鈴薯收購市場造成了很大的壓力。以烏蘭察布市為例,去年加工專用薯地頭的收購價1元/斤,加工企業因原料薯短缺,到處搶收。而今年面對0.20元/斤的價格,許多加工企業卻以流動資金短缺為借口,少收或不收等待政府的優惠,迫使市財政拿出3億元,借給大型加工企業作為流動資金;去年內蒙古馬鈴薯地頭價是1元/斤時,許多農民沒有將馬鈴薯從地里起出,是客商自己雇人起出,有農民起出的則在包裝中加入許多土。而今年馬鈴薯地頭價為0.35元/斤時,政府組織客商來收購時,客商則要求價格要低于0.35元/斤,要分類包裝,且先運走一部分其余農民給窖儲起來,根據市場銷售情況分批運到客商處。可見雙方誠信缺失,互相傷害,嚴重缺乏長久合作的誠意。

3.多年以來政府在扶農助農中存在問題的積累是今年內蒙古馬鈴薯滯銷的又一主要原因。第一,多年來政府關注扶持農牧業產業化的重點是產量的增加,對農牧業產業化的其他環節引導重視不夠。在馬鈴薯產業中,銷售渠道和儲窖是非常重要的環節,在過去一個較長時期內沒有得到重視,也就沒有很好地進行建設。內蒙古馬鈴薯主產區距北京不過400多公里,但是內蒙古的馬鈴薯是不能直接進入北京市場,需繞道800多公里到山東壽光后才能進京。在馬鈴薯的地頭價是0.35元/斤的時候,距產地不足百公里的呼和浩特市馬鈴薯的零售價在1.30元/斤左右;烏蘭察布市2009年就成了中國的“薯都”,這次滯銷在這里表現是最為嚴重的。馬鈴薯是以窖儲為主要特征的,其銷售期超過半年。建設好馬鈴薯儲窖應該是常識,然而只有到滯銷出現以后,政府才對倉儲條件不足的鄉村,組織農民建設簡易儲窖進行短期儲備。政府拿出400萬元的資金,補貼全市建設簡易儲窖農民大戶。決定在今年秋冬到明年上半年加快建設大中小型儲窖。農牧業產業化工作在過去我們沒有做扎實。銷售渠道和儲窖在這次滯銷降價中成為“瓶頸”環節。第二,政府對熱錢的涌入缺乏正確的引導和有效的規范。從去年馬鈴薯價格的畸高,就說明大量的熱錢涌入了,但對這一問題始終沒有足夠的重視。去年冬季到今年春季,大量的干部、工人、教師和企業等到農村大量包地種植馬鈴薯,政府沒有有效地規范其種植行為,使這些人成為秋季恐慌拋售的主要人群,成為馬鈴薯價格暴跌的重要推手。一方面農民一家一戶分散經營,另一方面,大量非農民包地成為種植大戶,至少說明兩個問題,一是土地承包流轉缺乏政策和法律依據,還存在問題。二是新型農民如何形成和培養已刻不容緩。第三,金融機構長期以來,針對農牧業生產的支持一直比較弱。農牧民和涉農企業貸款困難,在擴大再生產時資金短缺是最大的問題。在這次滯銷問題出現以后,農發行、建行、信用社等金融機構才簡化流程,特事特辦,為企業提供貸款。這不能不說是在亡羊補牢。第四,一些本不該成為導致內蒙古馬鈴薯滯銷的因素,卻起了推波助瀾的作用。今年110國道、G6高速包頭市以東、興和縣以西全線改造,多次形成長時間堵車,愁死了運輸者和客商,改造的這段路恰恰是內蒙古馬鈴薯的主產區,外運不暢成為了馬鈴薯滯銷的原因之一。另外,柴油價格每升比去年漲了2元,使運輸成本大大增加,也成為外運不暢的原因。新聞媒體積極報道馬鈴薯的滯銷情況,呼吁全社會關注此事的同時,也在一定程度上促成了客商“貨到地頭死”的心理加強,坐等馬鈴薯的價格下跌。

綜合以上分析可見,馬鈴薯豐收后整個產業各個環節如果銜接很好的話,即使收購的單價下降,但由于總產量的增加,而農民的總收入還是增加的,所以不應該是“傷農”。而當前馬鈴薯產業各個環節的銜接不好,恰恰是因為市場機制不完善,政府宏觀調控不得力所致。“谷賤傷農”不應僅僅是經濟學問題,而更應是公共管理學要重點研究的問題。

三、馬鈴薯滯銷的啟示

當前我國的農業經濟發展在很大程度上是政府主導。從對內蒙古馬鈴薯豐收和滯銷的原因分析中,可見“谷賤傷農”是在市場管理放任的狀態下才發生作用的。如果在充分發揮市場調節作用的同時,政府有效地調控指導經濟會在很大程度上,降低“谷賤傷農”的影響。

1.政府在公共決策中的科學性、前瞻性、全局性如何,直接對農業經濟產生重要的影響。公共決策的前瞻性就是積極解決問題,對問題的發生有預判,在農牧業產業化的決策中,特別是執行中政府工作存在嚴重的單純追求產量、產值的傾向。內蒙古自治區第七次黨代會把推進城鎮化、工業化與農牧業產業化作為自治區經濟發展的戰略重點,確立了馬鈴薯(蔬菜瓜果)等六大主導產業為內蒙古產業化發展的重點產業,整合了1.2億元財政資金,用于扶持產業化龍頭企業和基地建設。但在實際執行過程中產業化重視的是龍頭企業的產值,是農牧業的產量,而對于從地頭到餐桌的中間連接環節重視不夠。單純對產量、產值的追求,使政府的工作重心和社會投資重點都集中在了增加產量提高產值上了,當農產品的產量單純增加了,也就為“谷賤傷農”準備了極重要的條件,馬鈴薯產業其他環節的缺失必將造成“谷賤傷農”。今年將110國道的改擴建與G6高速公路的改造同時進行,造成了內蒙古中西部地區的交通運輸困難,使內蒙古馬鈴薯豐收后外運出現不暢,成了“谷賤傷農”的推手。如果政府相關部門提前相互協調好鐵路運輸,交通運輸就不會成為馬鈴薯滯銷的原因之一了。不能不說這一決策缺乏前瞻性和全局性,在實際執行當中協調能力又缺乏的現狀。

2.政府服務不到位,甚至出現空缺。今年春季內蒙古政府的相關部門就發出了慎種馬鈴薯的警示信息,基層政府和信息嚴重缺乏的農民都沒有引起足夠的重視。隨后的農情監測一再表明豐收在望,而各級政府更多的是沉浸在將要豐收的喜悅之中,沒有將工作重心轉到儲窖的建設、銷售渠道的拓寬等工作上來。而在滯銷發生后,馬鈴薯產區旗縣紛紛出臺應急促銷馬鈴薯措施,旗縣長掛帥,成立農業、財政、工商、金融、公安等多部門參與的馬鈴薯促銷工作領導小組,從領導到一般干部包村包戶,嚴格做好馬鈴薯促銷工作;對銷售量大的經紀人給予補貼(如達茂旗就規定:達茂旗籍經紀人在區外租賃攤位掛牌營銷該旗馬鈴薯,且在旗里設立2-3個收購點、年營銷數量達到3000噸以上者,給予一次性攤位補助費3萬元;與農戶簽訂3000畝以上訂單者,秋季收購時如嚴格履行訂單協議,政府給予每畝20元的補貼等);對收購貸款足額發放和政府貼息;外地商販免食宿及交通費;開通綠色通道,對運輸馬鈴薯的車輛實行“三不準”政策,即不準滯留、不準卸載、不準罰款;生產企業收購馬鈴薯貸款優惠等等。商務部則啟動了“滯銷救助機制”幫助內蒙古解決馬鈴薯滯銷問題。從中央到地方各級政府紛紛出臺政策措施,解決滯銷問題。這些政策更多體現出來的是“救火”,而不是從根本上解決問題的“防火、滅火”政策措施。如果一味依賴“應急機制”解決問題,政府將淪為“消防隊”,“谷賤傷農”將在更大范圍內頻頻出現。在各級政府熱火朝天地解決內蒙古馬鈴薯滯銷這一“谷賤傷農”問題的背后,就是政府日常服務的不到位。

政府相關機構在日常對農牧業生產的服務指導管理工作有許多不到位,致使群眾對政府產生不信任。春季政府相關部門發出慎種馬鈴薯的信息,農民為什么沒有重視?一種情況是農民沒有看到這一信息。這么多的農民沒有看到信息,這只能說政府信息服務沒有到位。另一種情況是看到了,不信!這只能說明政府平時的工作存在諸多的問題。

3.改變農業的弱質性,農民的弱勢性刻不容緩,培養造就新型農民,已經成為農業發展的關鍵因素。農業的基礎性地位,使任何國家和政府都不能不重視,特別是擁有13億人口的中國。但是農業在市場經濟中的弱質性直接導致農民的弱勢性這是無法回避的。這種弱質、弱勢在政府調控經濟中也能體現出來。在最近的一輪通脹過程中,政府還是通過向市場上大幅拋出儲備的農產品來打壓價格,結果是CPI雖然穩住了,但卻是以犧牲國內最弱勢群體——農民的利益來實現的,擺在他們面前的正是不斷上漲的農資價格和不斷下跌的糧食價格。市場法則是優勝劣汰強勢為王,弱質、弱勢在市場上毫無話語權,每遇市場變化只有犧牲的權力。這次馬鈴薯滯銷證明,對農業這樣的弱質產業,農民這樣的弱勢群體,政府必須有行之有效的扶持政策。把農民組織起來,既可以增加農民在市場中的實力,改善其弱勢地位,又可以增強農民的抗風險能力。《中華人民共和國農民專業合作社法》在2006年就已經頒布,但在實際工作中指導扶持組織農牧民組織專業合作社卻步履維艱。在今年馬鈴薯滯銷中,對比黑龍江省馬鈴薯主產區克山縣的馬鈴薯種植戶都加入了合作社,正是依靠合作社在銷售馬鈴薯中的優勢,化解了滯銷,農民得到了實惠。內蒙古今后農牧民專業合作社的建立和發展應是重要的任務。

當前,80、90后陸續走上社會成為社會經濟發展的主要力量,社會關注的是“富二代”、“官二代”、“星二代”、“城二代”,卻無人關注“農(牧)二代”(這里指新一代農牧民)。“富二代”、“官二代”、“星二代”、“城二代”都有社會資源可用,使他們走入社會之初就具有優勢。“農(牧)二代”呢?他們無任何優勢,父輩的弱勢讓不做農民成為他們的追求。未來誰是中國的農牧民,這個問題刻不容緩地擺在我們面前。隨著城市化進程的加快,大量農牧民進入到城市,他們都是農牧民中的優秀者,留到農村牧區的勞動者多為老、弱、病、殘者。農村牧區缺乏年富力強有知識的人才,直接制約了農牧業經濟的發展和農村牧區社會生活的進步。培養造就有知識、懂專業、會經營的新型農牧民已經成為農牧業發展的關鍵。目前政府在扶農助農的工作中投入資金的力度比較大,考核的重點是產量、產值。對組織農牧民,培訓農牧民,轉變生產經營方式上則力度不夠,更多是停留在文件上宣傳上。

4.政府在扶農助農的方式方法上要有創新。近幾年政府在扶農助農中投入了大量的資金,但是在這次馬鈴薯滯銷中,許多政府投資的項目并沒有發揮應有的作用。今后可以考慮在一些扶助項目上“變給錢辦事,為辦事給錢”,以此來提高扶助資金的使用效率,提高扶助效果。減少甚至杜絕一些地方、企業、個人套取扶助款的情況發生。

內蒙古馬鈴薯滯銷問題的出現及其緩解,反映出“谷賤傷農”在政府的努力工作中是可以化解的,關鍵是政府的扶農助農政策的制定和貫徹落實是否真正到位。