最低工資和就業(yè)的理論與實(shí)證分析

曾 牧 ,韓兆洲

(暨南大學(xué)a.管理學(xué)院;b.教育學(xué)院,廣州 510630)

0 引言

20 世紀(jì)以來(lái),市場(chǎng)制度的一個(gè)重大變革就是在政府和有關(guān)組織的推動(dòng)下,大量地引入體現(xiàn)社會(huì)公平的經(jīng)濟(jì)政策,使全社會(huì)由單純注重效率發(fā)展到兼顧效率與平等,最低工資制度就是其中體現(xiàn)社會(huì)公平的一項(xiàng)重要經(jīng)濟(jì)政策。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的歐美國(guó)家早在30年代就已實(shí)施最低工資制度,但關(guān)于這個(gè)制度在理論上存在一些爭(zhēng)議,其中一個(gè)關(guān)注的焦點(diǎn)就是最低工資標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施對(duì)就業(yè)會(huì)產(chǎn)生什么影響?國(guó)外經(jīng)濟(jì)學(xué)家早在上世紀(jì)60年代就已經(jīng)展開這些方面的研究,提出了不同的最低工資理論模型,并通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),取得了大量有意義的研究成果。

我國(guó)于1994年開始實(shí)施最低工資制度,該項(xiàng)制度已成為保障勞工權(quán)益,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的重要法律措施。目前我國(guó)學(xué)者對(duì)最低工資制度的理論研究集中于最低工資標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算這個(gè)方面,比較有代表性的是韓兆洲[1-2]等學(xué)者的研究,對(duì)最低工資測(cè)算提出了不同的測(cè)算方法,最近幾年,關(guān)于最低工資制度與就業(yè)的關(guān)系也逐漸成為國(guó)內(nèi)學(xué)者的研究熱點(diǎn),但研究結(jié)論并不一致。本文的目的就是在已有研究成果的基礎(chǔ)上,推導(dǎo)理論模型,進(jìn)行實(shí)證分析,以廣東省的就業(yè)數(shù)據(jù)為樣本,研究最低工資和就業(yè)的理論與實(shí)證關(guān)系。

1 比較靜態(tài)分析:最低工資對(duì)均衡就業(yè)的影響

1.1 勞動(dòng)力市場(chǎng)均衡模型

基本假設(shè):全社會(huì)的勞動(dòng)部門劃分為受最低工資法規(guī)約束的C部門和不受最低工資法規(guī)約束的U部門;勞動(dòng)力的需求和供給受價(jià)格的影響與其他正常商品的規(guī)律是相同的;最低工資的增加會(huì)導(dǎo)致部門平均工資水平的上升。

假定由以下5個(gè)函數(shù)描述勞動(dòng)力市場(chǎng):

(1)U部門的勞動(dòng)力需求(DU)是U部門的工資(WU)的函數(shù):

(2)C部門的勞動(dòng)力需求(DC)是C部門的工資(WC)和最低工資(Wmin)的函數(shù):

(3)C部門的勞動(dòng)力供給(SC)是C部門的工資(WC)和最低工資(Wmin)的函數(shù):

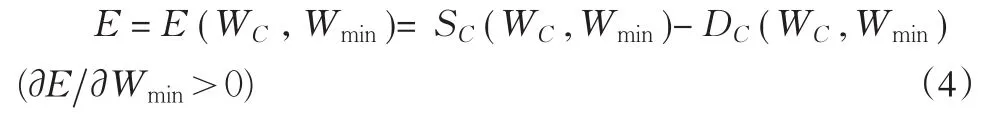

(4)由于C部門受到最低工資制度的約束,造成局部勞動(dòng)力供給過(guò)剩(E),假設(shè)E是WC和最低工資(Wmin)的函數(shù),并且E是Wmin的增函數(shù):

(5)U部門的勞動(dòng)力供給(SU)受到兩個(gè)因素的影響:(1)U部門的工資(WU);(2)假設(shè)在C部門過(guò)剩的勞動(dòng)力供給流向U部門,因此影響SU的第二個(gè)因素是E。SU的函數(shù)如下:

以上5個(gè)函數(shù)描述這樣的基本假設(shè):受到最低工資制度約束的C部門造成勞動(dòng)力過(guò)剩,剩余勞動(dòng)力流向不受最低工資制度約束的U部門。在上述5個(gè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)函數(shù)基礎(chǔ)上,勞動(dòng)力市場(chǎng)的均衡條件由以下兩個(gè)方程描述:

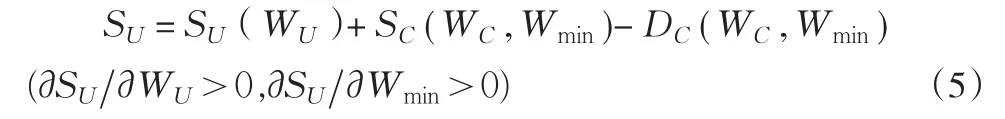

(1)U部門的均衡:

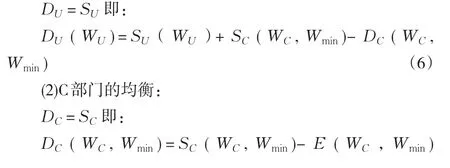

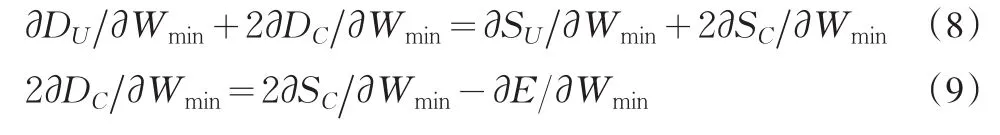

對(duì)(6)和式(7)式求全微分,并除以 ?Wmin,得以下(8)式和(9)式:

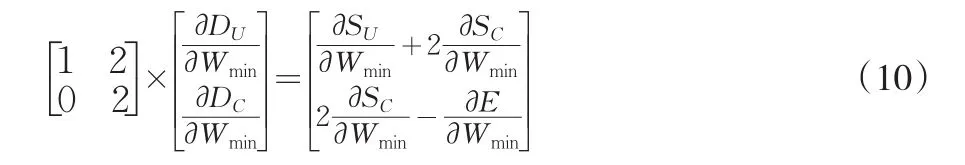

(8)、(9)式寫成矩陣形式:

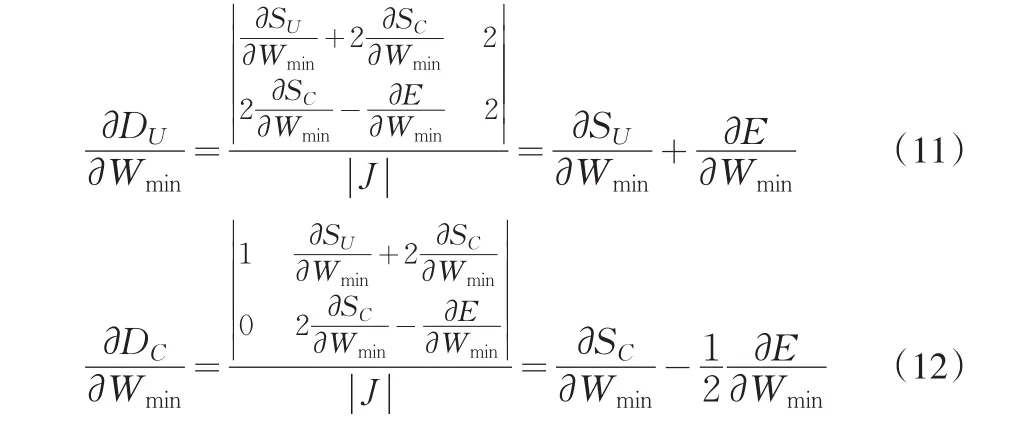

根據(jù)克萊因法則,求解方程組(10),結(jié)果如下:

1.2 對(duì)結(jié)果的分析

方程(11)的推導(dǎo)結(jié)果是非常清晰的,根據(jù)方程(4)、(5)的理論假設(shè)得知:

就是說(shuō),最低工資標(biāo)準(zhǔn)的上升會(huì)導(dǎo)致U部門勞動(dòng)力需求的上升。可以這樣解釋這個(gè)結(jié)果,當(dāng)受到最低工資法規(guī)約束的C部門提高最低工資水平時(shí),勞動(dòng)力剩余將會(huì)增加,并且流向U部門,這樣就導(dǎo)致U部門的工資水平下降,從而刺激了U部門產(chǎn)業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的需求。這個(gè)結(jié)論具有一定的現(xiàn)實(shí)意義,它暗示如果存在一個(gè)自由的勞動(dòng)力市場(chǎng),這個(gè)市場(chǎng)不受到最低工資政策的限制,將會(huì)吸收大量的剩余勞動(dòng)力,有助于提高整體的就業(yè)水平。從這個(gè)角度看,最低工資制度覆蓋所有行業(yè)或許不是一個(gè)最好的選擇。在實(shí)際工作中,由于管理成本、社會(huì)發(fā)展條件等客觀因素的影響,要求最低工資法規(guī)覆蓋每個(gè)行業(yè)、每個(gè)企業(yè)也是不切實(shí)際的。因此,保留一些可以允許工資自由浮動(dòng)的行業(yè)對(duì)最低工資制度的執(zhí)行具有積極的意義。

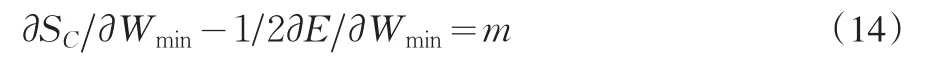

對(duì)于方程(12)推導(dǎo)結(jié)果,令:

即最低工資標(biāo)準(zhǔn)的變化對(duì)C部門勞動(dòng)力需求的影響體現(xiàn)在m的符號(hào)及數(shù)值。

根據(jù)彈性的含義,C部門勞動(dòng)力供給對(duì)最低工資Wmin的供給彈性(ecs):

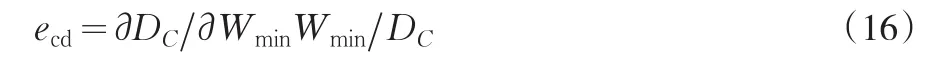

C部門勞動(dòng)力需求對(duì)最低工資Wmin的需求彈性(ecd):

(14)等號(hào)左右同時(shí)乘以WminSC,且根據(jù)E的定義:E=SC-DC代入(14),同時(shí)(15)、(16)也代入(14),以彈性的形式寫出方程:

根據(jù)(17)的推導(dǎo)結(jié)果,m的符號(hào)及數(shù)值取決于C部門勞動(dòng)力供給和需求對(duì)最低工資標(biāo)準(zhǔn)的彈性。一般情況下,供給彈性ecs為正值,如果需求彈性ecd如正常商品為負(fù)值,可以證明,如果滿足:

m將為負(fù)值,即C部門的勞動(dòng)力需求將隨最低工資標(biāo)準(zhǔn)的上升而下降;如果不滿足(18)式,m將為正值,即C部門的勞動(dòng)力需求將隨最低工資標(biāo)準(zhǔn)的上升而上升。這個(gè)結(jié)果不難解釋:如果C部門的勞動(dòng)力需求是富有彈性,意味著最低工資標(biāo)準(zhǔn)的變動(dòng)將會(huì)引起勞動(dòng)力需求的較大改變,從而出現(xiàn)明顯的勞動(dòng)力需求下降;反之,如果C部門的勞動(dòng)力需求是缺乏彈性,最低工資標(biāo)準(zhǔn)的變動(dòng)只會(huì)引起勞動(dòng)力需求的小幅度改變。這樣,(18)式的推導(dǎo)結(jié)果可以看作是最低工資標(biāo)準(zhǔn)影響就業(yè)的一個(gè)閾值。

2 利用面板數(shù)據(jù)的計(jì)量模型

2.1 數(shù)據(jù)說(shuō)明

為了從實(shí)證的角度說(shuō)明最低工資變動(dòng)與就業(yè)之間的關(guān)系,本文以制造業(yè)較為發(fā)達(dá)和勞動(dòng)力資源比較豐富的廣東省13個(gè)主要城市為研究對(duì)象,根據(jù)廣東省及各相關(guān)城市統(tǒng)計(jì)年鑒,收集了2000~2008年共9年的工資與就業(yè)數(shù)據(jù),設(shè)計(jì)面板模型。

2.2 面板模型設(shè)定

由于我國(guó)的失業(yè)統(tǒng)計(jì)起步較晚以及其他的客觀原因,模型的因變量選取了社會(huì)從業(yè)人員,反映全社會(huì)的就業(yè)水平;自變量包括城市最低工資(x1)和城市工業(yè)總產(chǎn)值(x2)。在自變量中加入工業(yè)總產(chǎn)值是考慮到廣東省是工業(yè)大省,工業(yè)發(fā)展水平對(duì)就業(yè)水平的影響具有舉足輕重的作用,因此在模型中加入此變量以提高模型的整體解釋能力。

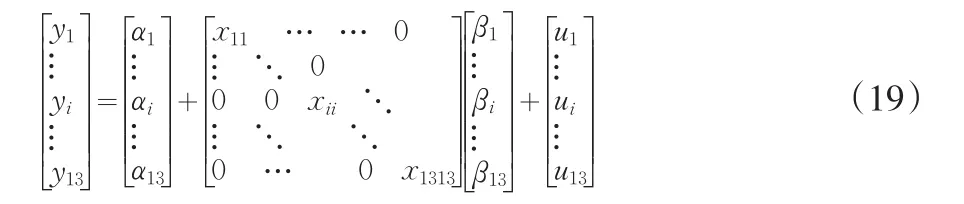

面板模型的形式采取固定效應(yīng)下的城市截面模型和時(shí)間截面模型。基本形式如下:

城市截面模型用于反映各個(gè)城市最低工資和工業(yè)發(fā)展水平對(duì)就業(yè)水平的影響,方程(19)中的yi是第i個(gè)城市9×1維因變量時(shí)間序列向量,矩陣X是13×13維自變量分塊對(duì)角矩陣,由于模型包含兩個(gè)自變量,因此X中的元素xii是9×2維自變量矩陣,β是系數(shù)矩陣,其中元素βi是2×1維系數(shù)向量。

時(shí)間截面模型用于反映各個(gè)時(shí)期最低工資和工業(yè)發(fā)展水平對(duì)就業(yè)水平的影響,方程(19)中的yi是第i年13×1維因變量時(shí)間序列向量,矩陣X是9×9維自變量分塊對(duì)角矩陣,由于模型包含兩個(gè)自變量,因此X中的元素xii是13×2維自變量矩陣,β是系數(shù)矩陣,其中元素βi是2×1維系數(shù)向量。

在具體的估計(jì)中,方程(19)中的截距向量α的估計(jì)結(jié)果表示為截面成員平均截距(c)與截面成員對(duì)平均截距偏差(α*)之和,α*可以解釋為各個(gè)城市(時(shí)期)就業(yè)程度的自發(fā)變化。

2.3 估計(jì)方法

由于所研究的13個(gè)城市在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平上存在一定差異,而且隨著經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程,城市之間收入變化的聯(lián)動(dòng)性越來(lái)越明顯,這樣使估計(jì)難以滿足經(jīng)典假設(shè)中關(guān)于隨機(jī)干擾項(xiàng)必須同方差或獨(dú)立的要求,因此,在模型估計(jì)中采用廣義最小二乘法(GLS)估計(jì)參數(shù)。基本原理是在假設(shè)截面成員存在異方差的基礎(chǔ)上,以O(shè)LS法下的樣本方差為權(quán)數(shù)進(jìn)行重新估計(jì)。以上過(guò)程可以通過(guò)Eviews5.0實(shí)現(xiàn)。

2.4 估計(jì)結(jié)果及分析

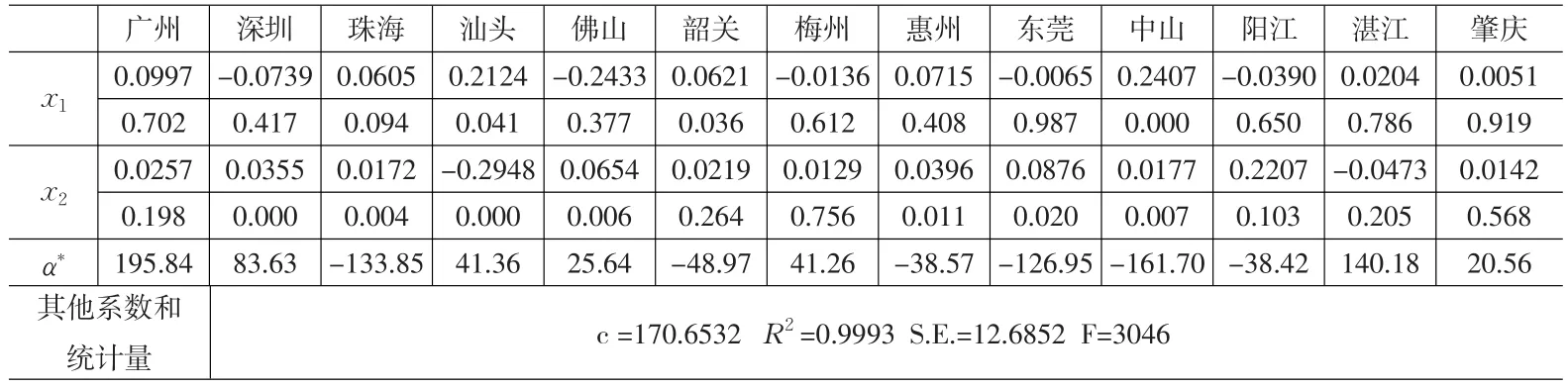

2.4.1 城市截面模型系數(shù)的估計(jì)結(jié)果如下(見表1):

上述估計(jì)結(jié)果反映:如果以5%為檢驗(yàn)的顯著性水平,在研究的樣本期間,只有3個(gè)城市的最低工資標(biāo)準(zhǔn)對(duì)就業(yè)水平具有顯著影響,而且研究樣本中只有5個(gè)城市的最低工資與就業(yè)水平呈現(xiàn)不顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系。如何解釋這個(gè)結(jié)果?根據(jù)本文作者參與的廣東省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳的專題研究,最低工資制度的執(zhí)行存在很多不足之處,主要表現(xiàn)為:對(duì)最低工資制度非常缺乏了解,部分工人承認(rèn)從未聽說(shuō)過(guò)最低工資制度;企業(yè)對(duì)最低工資制度的理解不全面,認(rèn)為最低工資法規(guī)只是要求工人的總收入超過(guò)最低工資標(biāo)準(zhǔn);大部分企業(yè)在制定工人薪酬標(biāo)準(zhǔn)時(shí)都不考慮當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn);政府勞動(dòng)監(jiān)管部門由于受到人員編制、執(zhí)法水平等主客觀因素的影響,最低工資法規(guī)的執(zhí)行和貫徹受到很大制約。

從理論上分析,這些現(xiàn)實(shí)情況意味著在目前很多產(chǎn)業(yè)部門中勞動(dòng)力需求受最低工資的影響不大,靜態(tài)比較分析模型方程(18)中的ecd(勞動(dòng)力需求對(duì)最低工資水平的彈性)絕對(duì)值不高,甚至不能滿足方程(18),這樣方程(12)的結(jié)果將大于零,也就是最低工資標(biāo)準(zhǔn)與就業(yè)水平是同方向變化。

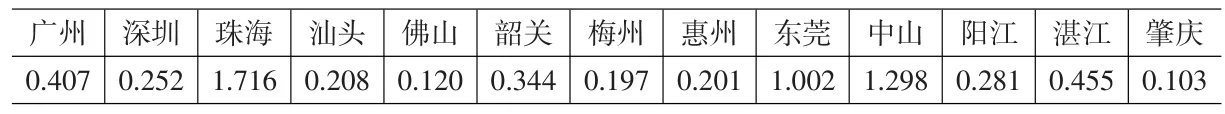

對(duì)于變量城市工業(yè)總產(chǎn)值(x2)的系數(shù)估計(jì)結(jié)果表明,大部分城市的就業(yè)水平都受到工業(yè)發(fā)展水平的顯著影響。α*可以反映為各個(gè)城市就業(yè)程度的自發(fā)變化,如果把估計(jì)結(jié)果與各城市在樣本期間的平均從業(yè)人員相除,描述從業(yè)人員自發(fā)變動(dòng)程度,計(jì)算結(jié)果如表2:

表1 城市截面模型系數(shù)的估計(jì)結(jié)果表

從計(jì)算的結(jié)果看,東莞、中山、珠海的指標(biāo)較大,可以反映這些城市的勞動(dòng)力流動(dòng)性比較強(qiáng)。

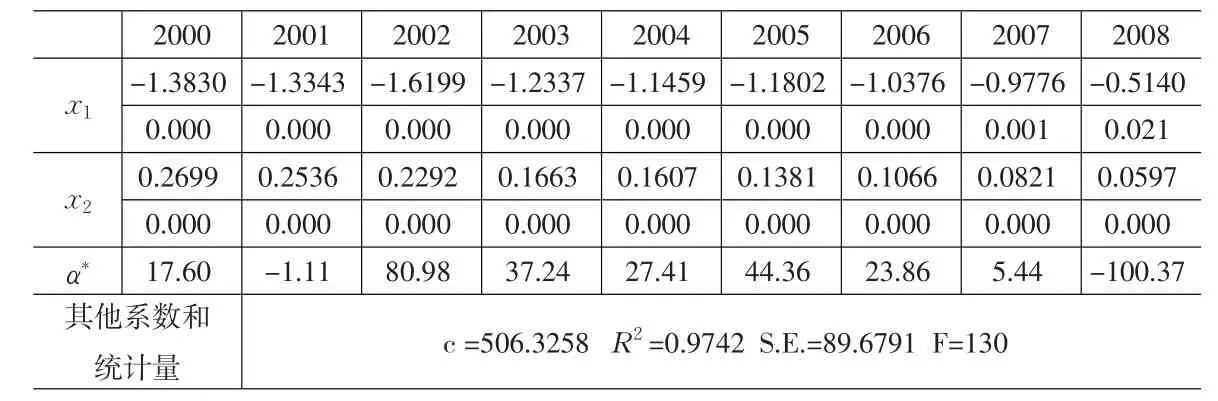

2.4.2 時(shí)間截面模型系數(shù)的估計(jì)結(jié)果如表3:

與表1的結(jié)果相比較,表3估計(jì)結(jié)果最大的變化是在全部研究樣本期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)與就業(yè)水平存在顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,就是說(shuō)表1的城市截面模型反映了在所研究的9年中最低工資標(biāo)準(zhǔn)的變化對(duì)就業(yè)的影響不明顯,但表3的時(shí)間截面模型反映的是在某一個(gè)時(shí)間截面就業(yè)水平較高的城市卻具有較低的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。我們發(fā)現(xiàn),如果在各個(gè)時(shí)間截面下對(duì)城市的最低工資水平與就業(yè)人數(shù)作簡(jiǎn)單的相關(guān)分析,

表2 城市從業(yè)人員自發(fā)變動(dòng)程度

大多數(shù)結(jié)果都是顯著正相關(guān),與表1的結(jié)果大致相同,但當(dāng)在模型中引入變量x2(工業(yè)總產(chǎn)值),模型中最低工資對(duì)就業(yè)影響的系數(shù)顯著為負(fù)。也就是說(shuō),當(dāng)控制了工業(yè)發(fā)展水平對(duì)就業(yè)的影響效果之后,最低工資標(biāo)準(zhǔn)對(duì)就業(yè)產(chǎn)生負(fù)面的影響。

表3 時(shí)間截面模型系數(shù)的估計(jì)結(jié)果表

3 結(jié)論

表1和表2從不同的角度展現(xiàn)最低工資對(duì)就業(yè)水平的影響,表1是基于城市截面,從最低工資與就業(yè)水平的動(dòng)態(tài)變化角度,兩者沒有出現(xiàn)顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,本文認(rèn)為原因可能是在于工人對(duì)最低工資制度的了解不足和勞動(dòng)監(jiān)管部門的貫徹力度,這部分的實(shí)證分析結(jié)論正如本文第2部分理論模型所預(yù)期;表2從時(shí)間截面角度,發(fā)現(xiàn)在相同的時(shí)間截面下,不同城市間的最低工資水平與就業(yè)水平存在顯著的負(fù)相關(guān),從本文的實(shí)證分析過(guò)程看,這種負(fù)相關(guān)是由于工業(yè)產(chǎn)值變量的引入所造成,除了工業(yè)產(chǎn)值,還有哪些會(huì)導(dǎo)致最低工資對(duì)就業(yè)水平產(chǎn)生負(fù)面影響的變量?以及其中的機(jī)理與路徑,都是值得進(jìn)一步研究的問(wèn)題。我國(guó)學(xué)者丁守海[3]以廣東福建的農(nóng)民工就業(yè)為研究樣本,實(shí)證研究發(fā)現(xiàn):2007年最低工資的調(diào)整并沒有對(duì)農(nóng)民工的就業(yè)產(chǎn)生顯著影響,2008年最低工資標(biāo)準(zhǔn)的提高使農(nóng)民工雇傭量顯著下降,出現(xiàn)這種不一致的原因可能在于外部監(jiān)管力量的改變,尤其是《勞動(dòng)合同法》的實(shí)施,使那些過(guò)去勞動(dòng)關(guān)系管理不規(guī)范的企業(yè)受到的影響更明顯,而對(duì)那些一貫規(guī)范經(jīng)營(yíng)的企業(yè),最低工資的作用可能不太顯著。

最低工資制度的存在,不可避免會(huì)對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)帶來(lái)影響,但是,當(dāng)我們把和諧發(fā)展作為衡量社會(huì)進(jìn)步的關(guān)鍵標(biāo)志時(shí),最低工資對(duì)市場(chǎng)效率帶來(lái)的損害或者是值得付出的代價(jià)。作為經(jīng)濟(jì)學(xué)家,值得研究的是最低工資是如何影響市場(chǎng),可以通過(guò)什么途徑減輕其可能帶來(lái)的負(fù)面作用。通過(guò)理論模型的推導(dǎo),可以得出一點(diǎn)較具現(xiàn)實(shí)意義的結(jié)論:如果存在一個(gè)(些)不受最低工資約束的行業(yè)將有助于減輕最低工資政策對(duì)全社會(huì)就業(yè)帶來(lái)的副作用,從這個(gè)角度看,我國(guó)可以效法西方一些國(guó)家制定行業(yè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)證分析的結(jié)果顯示在廣東省一些主要城市最低工資制度對(duì)就業(yè)產(chǎn)生影響與人們的預(yù)期不完全一致,最低工資水平與城市就業(yè)人口呈現(xiàn)較為復(fù)雜的動(dòng)態(tài)關(guān)系,這些現(xiàn)象都是值得有關(guān)部門重視。近年國(guó)內(nèi)一些城市顯著提高最低工資標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)對(duì)勞動(dòng)法規(guī)的執(zhí)法力度也在加強(qiáng),這些措施將會(huì)對(duì)勞動(dòng)就業(yè)、收入水平造成什么影響將是非常值得跟蹤研究的問(wèn)題。

[1]韓兆洲.如何合理確定最低工資標(biāo)準(zhǔn)[J].商業(yè)時(shí)代,2005,(17).

[2]韓兆洲,曾牧等.勞動(dòng)工資與社會(huì)保障[M].北京:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2006.

[3]丁守海.最低工資管制的就業(yè)效應(yīng)分析—兼論《勞動(dòng)合同法》的交互影響[J].中國(guó)社會(huì)科學(xué),2010,(1).