中美地方財政支出比較研究

黨艷東 王子涵

(華中師范大學,武漢430079)

一、美國地方財政制度

美國作為一個典型的聯邦制國家,地方政府在政治、經濟方面具有高度自治性,地方政府在權力和財力配置方面擁有完整的系統,地方財政管理體制獨具一格。

(一)美國地方政府層級劃分

作為聯邦制國家,美國州政府和聯邦政府是橫向平等的關系,州以下政府稱為地方政府。美國地方政府的設立嚴格按照憲法要求,模式各有特點并不統一。總體來說,分為一般性地方政府和特別區兩類。一般性的地方政府有縣、自治市、鎮三種基本類型。特別區有專區、學區兩種基本類型。地方政府是應社會各種不同利益群體的多樣化需求而產生的,如種類繁多的特別區,向公眾提供學校、消防、公園、供水等單一服務而出現,因此美國地方政府數量龐大。美國地方政府之間不一定存在隸屬關系,縣與自治市彼此獨立運行,不存在領導與被領導的關系(如圖1)。

(二)美國地方財政基本特點

圖1 美國各級政府結構

上文提到美國各級地方政府相對獨立,這種獨立性在財政制度中體現的尤為明顯。美國各個地方政府在財政管理上有很大的獨立性,但是受到地方議會的制約,政府財政受到嚴格的監督。

1.完善的分稅制體系。與聯邦財政管理體制相適應,州、縣、市之間同樣實行徹底的分稅制,并且財權、事權緊密結合,各級政府之間都有很大的獨立性。美國各級政府按照分稅制要求財政相互分離,各級政府財政實行嚴格的“統收統支”。雖然美國地方政府龐大,但是由于實行分稅制,各級政府之間并沒有復雜的財政收支關系。美國地方政府事權與財權緊密結合,一定的事權對應一定的財權。一些公共服務項目有專門的財政賬戶,對應的財政收入劃分到對應的服務項目上。如污水治理項目會有專門的基金項目,對污染企業的征稅收入會直接打入基金賬戶,專款專用。一般地方政府并不積極爭取擴大財權,因為財權擴大就意味著事權的擴大。

2.財政的公共性。美國地方財政的公共性體現在財政預算、執行等各個方面。地方議會對地方政府財政稅收、借款、支出等有決定權,選民對地方政府財政管理體制、預算使用等有決定權,這就決定了地方政府的財政運行必須以滿足選民的需求為目標,因此美國地方財政在支出上大量用于教育、治安、消防、排污、公共保健和醫院、公園及娛樂等民生方面,這有利于地方政府正確地履行其職能,把治理范圍界定在市場失靈領域。

3.獨立的稅權。財產稅為地方政府收入的穩定來源。此外,在州憲法范圍內,各級地方政府還有獨立的稅收立法權和稅收管理權。就連特別區中的學區和專區都有征稅和發行債務的權利。州與地方政府可在聯邦憲法規定的范圍內行使稅收立法權,并獨立執行,聯邦政府一般不予干涉。當然,當地方出現不當課征時,聯邦法院有權對其作出停征的判定。

4.健全的轉移支付制度。美國政府是一個高度分權的國家,州與地方政府承擔了較多的事權。州與地方政府如果僅憑借自己獲得的收入維持政府的運作,那公共服務的供給將會面臨很大困難。因此,美國州政府的收入中有很大一部分來自于聯邦政府的轉移支付,地方政府中有很大一部分來自州和聯邦政府的轉移支付。強有力的轉移支付在保障州與地方政府公共物品供給的同時,也對州與地方政府的行為進行了監督和制約。上級政府的監督配合選民的民主監督,有力保障了州與地方政府自治的合理性和有效性。

二、美國地方財政支出結構

財政支出可以充分體現政府主要服務領域和職能目標,是對政府進行評價的主要方面之一。財政支出是政府為實現自身意志所依靠的力量,也是實現自身職能的依靠。政府財政支出體現了政府工作的重點內容,從中可以窺見一級政府在社會中所扮演的角色目標。

上文提到美國地方財政受地方議會的監督,并且地方議會對地方財政擁有決定權,這樣地方財政就不可避免地受到選民意志的影響。地方財政支出結構充分體現了當地選民對地方財政的決定性影響。

在論述美國地方政府財政支出結構之前,需要論述美國各級政府事權內容。美國財政體制事權與財權緊密結合,各級政府事權的劃分決定了各級政府財政支出數量與內容的不同。

(一)美國各級政府財政支出范圍

在美國,三級政府之間收入與職責劃分清楚,各司其職。由于州和地方政府具有信息優勢,能更好地了解本地居民對于公共產品的需求,因此對居民生活質量具有重大影響的一般性公共產品和服務主要由州和地方政府來提供。因此,美國公眾更加支持地方政府的支出。1994年美國政府間關系咨詢委員會就“公眾對政府和稅收的態度”進行的調查表明,公眾認為聯邦政府花納稅人的錢遠遠超過州和地方政府,而給出卻最少。

財政支出范圍方面,聯邦政府財政支出范圍主要有國防費、外交經費、國債還本付息等。州政府的主要職責是提供本州收益范圍內的公共服務項目,具體支出有基礎教育、公路建設、最低收入保險等。地方政府的支出范圍主要包括家庭和社區服務、地方基礎設施建設等。州與地方政府提供的服務與民眾生活息息相關,公眾能夠切實體會到州與地方財政的具體用途。

(二)美國地方財政支出結構

美國地方政府財政支出可以劃分為:一般性支出(Direct general expenditure)和公共設施支出(Utility expenditure)、酒儲備支出 (Liquor store expenditure) 和保險信托支出(Insurance trust expenditure)。一般性支出包括日常支出和資本投資,其按功能分可分為教育服務支出(包括教育和圖書館)、社會服務和收入保障支出(包括公共福利、醫院、衛生、社會保險行政、退伍軍人服務)、交通支出(包括高速公路、航空、水上交通和設施、其他交通)、公共安全支出(包括警察保衛、消防、矯正、巡邏和管制)、環境保護和住房支出(包括自然資源、公園和娛樂、住房和社區發展、污水處理、固體廢棄物處理)、政府行政管理支出、一般性債務利息、其他一般性支出。

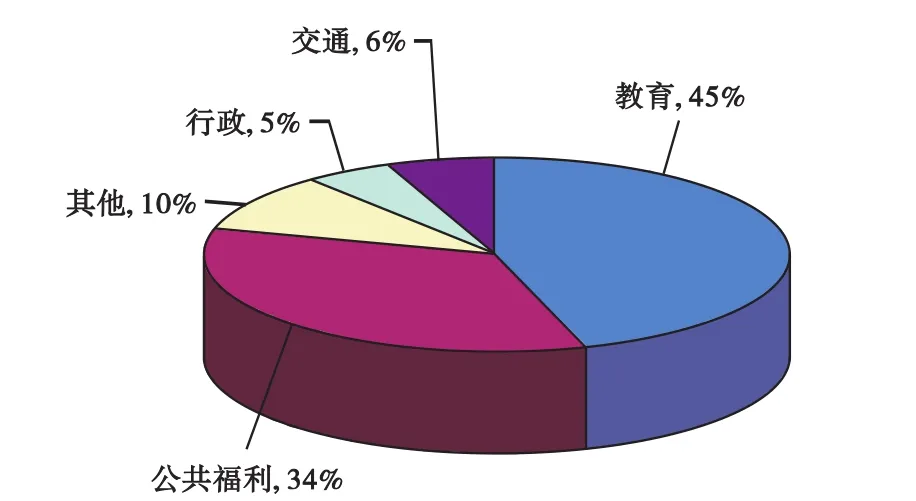

如圖2,美國地方政府財政支出結構中教育占45%,公共福利占34%,兩項合計共占支出結構的78%,說明美國地方政府財政主要以提供公共服務為主;行政支出僅占5%,可見地方政府行政成本較低,也說明美國地方政府的財政支出的基本方向和重點是教育、福利保障、交通和公共事業,明顯屬于公共財政的范疇。

圖2 2007年—2008年度美國地方政府財政支出結構

三、中國地方財政制度

中國當前實行的是1994年分稅制改革之后確立的財政制度,這一財政制度的確立是我國地方財政制度走向規范、科學、合理化的起點。

(一)中國分稅制改革的主要內容

1994年我國財稅體制改革根據事權與財權相結合的原則,將稅種統一劃分為中央稅、地方稅、中央與地方共享稅,建起了中央和地方兩套稅收管理制度,并分設中央與地方兩套稅收機構分別征管;在核定地方收支數額的基礎上,實行了中央財政對地方財政的稅收返還和轉轉移支付制度等,成功地實現了在中央政府與地方政府之間稅種、稅權、稅管的劃分,實行了財政“分灶吃飯”。我國分稅制按照征收管理權和稅款支配權標準劃分,凡征收管理權、稅款所有權劃歸中央財政的稅種,屬于中央稅;凡征收管理權、稅款所有權劃歸地方財政固定收入的稅種,屬于地方稅;凡征收管理權、稅款所有權由中央和地方按一定方式分享的稅種,屬于共享稅。

(二)中國地方財政制度特點

1.地方有一定財稅征管自主權。部分稅種的征收管理權歸地方。地方政府對地方稅可以因地制宜、因時制宜地決定開征、停征、減征、免稅,確定稅率和征收范圍。由于賦予地方以較大的機動權限,從而既能合理照顧地方利益,調動地方的積極性,又不致于影響全國性的商品流通和市場物價。因為地方稅一般均屬于對財產(不動產)、對行為和部分所得以及不涉及全面性商品流通的經濟交易課征,所以,即使各地執行不一致,也不影響全局。

2.稅款收入歸地方。中國地方政府有一定規模的財力及適當的支配權,這樣地方政府發展經濟的積極性和主動性比較高。實行分稅制,建立中央與地方相對獨立的分級財政,為地方政府發展地方經濟、加強文化建設提供資金保證,是中國預算管理體制改革的必然方向。

3.事權與財權結合。一般國家政府為三級財政,而中國是五級財政,從而導致財政負擔重,基層政府財政困難等問題。雖然中國財政體制改革的方向是事權與財權結合,但是目前地方政府的事權與財權并不匹配,財權偏少。合理科學的事權與財權結合,需進一步完善。

四、中國地方財政支出結構

分稅制改革之后,中國財政體制向著事權與財權相結合的目標前進,中央政府與地方政府的財政支出范圍有了明確的劃分,這些劃分表明了中央與地方在政府職能上的區別,也體現了各自的分工。

(一)中央政府與地方政府財政支出范圍劃分

中央財政支出范圍包括中央統管的基本建設投資、挖潛改造和新產品試制費、簡易建筑費、地質勘探費、支援農業支出、國防費、武裝警察部隊經費、人民防空經費、對外援助支出、外交支出,以及中央級的農林水利事業費、工交商部門事業費、文教科學衛生事業費、行政管理費、公檢法支出、國內外債務還本付息支出、中央負擔的價格補貼支出、其他支出。

地方財政支出范圍包括地方統籌的基本建設投資、地方企業的挖潛改造和新產品試制費、簡易建筑費、支援農業支出、城市維護建設費、地方農林水利事業費、工交商部門事業費、文教科學衛生事業費、行政管理費、公檢法支出、民兵事業費、價格補貼支出,其他支出等。

由中央掌管的專項支出包括特大自然災害救濟費、特大抗旱和防汛補助費、支援經濟不發達地區發展資金、邊境建設事業補助費、糧油加價款等,這些支出由中央財政統一管理,實行專項撥款,不列入地方財政支出包干范圍。

(二)中國地方政府財政支出結構

根據樊麗明、王東妮《我國地方財政支出結構實證分析》一文,得到關于我國吉林、河北、新疆、青海、山東五省地方政府財政支出結構的相關數據。這一數據雖然年限較久,但是由于中國當前地方財政體制與1998年地方財政體制相比并無根本性變化,所以此數據依然有一定的學術價值。“1998年,我國地方財政用于經濟建設的支出占其總支出的27%,行政管理費支出和各類事業費支出所占比重分別達16%和37%。從吉林、河北、新疆、青海、山東五省區(以下簡稱五省區)1980年-1998年地方財政支出結構的變化來看,五省區財政用于經濟建設的支出增長幅度較小,占五省區財政支出的比重由1980年的44.69%下降為1998年的23.89%,各類事業費和行政管理費增長較快,占財政支出的比重分別由1998年的38.55%和11.1%上升為1998年的44.7%和16.67%。同期省以下財政支出結構也表現出大致相當的發展趨勢。以山東省某市1980年-1999年財政支出結構的變化為例,該市1980年經濟建設支出占總支出的 48.95%,1996年降為15.7%,1999年該比重回升為19.38%,各類事業費和行政管理費所占比重由1980年的32.27%和13.83%上升為1999年的39%和22.11%。”由以上數據可見,我國地方政府財政支出結構中,行政管理費用和事業單位費占支出比重較大,經濟建設支出雖然逐年有所下降,但依然超過教育、社會保障等費用支出。

為了便于分析,現將地方政府財政支出按職能分為行政支出、建設支出、教育支出、支農支出、衛生支出、其他支出六類。

從表1可以看出,中國地方政府財政支出中,行政費用支出、經濟建設支出遠遠超過支農支出和衛生支出,行政費用支出也超過教育支出。地方政府財政用于社會福利保障、提供社會公共服務支出較少,而行政費用和經濟建設費用偏重。

五、中美地方財政比較及結論

雖然中美地方財政制度有很大差異,并且兩國國情不同,但從同為現代市場經濟國家和現代公共財政角度來看,中美兩國地方財政依然有一定的可比性。尤其是兩國地方財政支出結構,更能體現出兩國地方政府在職能和角色扮演中的差異。

(一)中美地方財政比較

1.地方政府職能與角色地位比較。中美地方政府財政支出結構中,美國地方政府支出側重于教育和公共福利,2007年度財政支出中兩者相加比重占到78%,行政費用支出僅占5%。在美國,地方政府財政支出結構中并無經濟建設支出,而且政府資金絕對不會用于經濟投資,地方財政始終以社會公共福利和社會公共服務為主。

中國地方政府財政支出結構經濟建設和行政費用占比重偏大,2004年度中國地方政府財政行政費用和經濟建設支出占31.7%,而教育支出僅占15.3%。衛生和支農費用共占11.5%。可見中美兩國地方政府政府職能和角色定位上的差異比較明顯,美國地方政府側重于為社會提供社會公共福利和公共服務,政府的服務職能明顯。美國地方政府嚴格區分政府與市場領域,并且政府運行費用較低,行政費用低凸顯了政府自身利益的有限性。中國地方政府把大量資金用于經濟建設,政府直接參與經濟發展,顯示出政府促進經濟發展的職能。中國地方政府行政費用開支逐年上升,占財政支出比例較大,可見中國地方政府運行費用較高,政府攫取自身利益傾向性較強。中國地方政府在社會保障福利和社會公共服務上的支出占財政支出比重較小,政府公共服務的職能較弱,地方政府工作內容側重于直接推動經濟發展,并且自身利益驅動性較強。

2.地方財政支出結構比較。現代公共財政是現代市場經濟條件下對政府財政支出的要求,也是政府適應現代社會變化,合理定位自身角色的理論支撐。百度百科關于公共財政的定義是:公共財政(Public Finance),是指國家(政府)集中一部分社會資源,用于為市場提供公共物品和服務,滿足社會公共需要的分配活動或經濟行為。以滿足社會的公共需要為口徑界定財政職能范圍,并以此構建政府的財政收支體系。這種為滿足社會公共需要而構建的政府收支活動模式或財政運行機制模式,在理論上被稱為“公共財政”。公共財政具有公共性、非營利性、法制性、彌補市場失靈。從公共財政角度看,美國地方財政支出結構更符合現代公共財政的制度要求,尤其充分體現出財政的公共性、非營利性、彌補市場失靈。美國地方政府財政通過提供良好的社會公共服務來改善當地投資環境,以此來推進當地經濟的發展。中國地方政府距離現代公共財政要求還有一定的差距,尤其是在提供社會公共福利和公共服務方面,需要進一步優化財政支出結構。中國地方政府行政費用支出比重較大,并且逐年上升,五級財政結構使行政費用支出不斷上升,而且行政費用使用缺乏透明性,財政的公共性受到嚴重干擾。中國地方政府把大量財政資金投入到競爭性生產建設領域,財政資金的非營利性和彌補市場失靈方面欠缺,政府成為了經濟領域活動的參與者,這就使得政府成為了社會經濟活動中的利益相關方,市場經濟活動受到政府的強力干擾。

(二)結論

比較中美兩國地方政府財政支出結構,就會發現中國地方政府財政有諸多不合理支出。從現代公共財政的角度來看,中國地方財政需進一步完善。財政支出結構不合理問題,不單單是財政支出方面的問題,根源是我國財政體制問題和政府角色定位問題。地方政府財政支出問題需要通過系統化、整體性地對中國政府財政體制進行完善,以及政府角色合理定位,政府職能的轉變來解決。現代公共財政是我國財政體制未來完善的目標,也是與社會主義市場經濟相適應的客觀要求。

〔1〕 馬拴友.財政政策與經濟增長[M].經濟科學出版社,2003年.

〔2〕 蘇明.財政理論與財政政策[M].經濟科學出版社,2003年.

〔3〕 樊麗明,李齊云等著.中國地方財政運行分析.[M].經濟科學出版社,2001年.

〔4〕 賈康.地方財政問題研究[M].經濟科學出版社,2004年.

〔5〕 楊丹芳.財政支出經濟分析[M].上海三聯書店,2001年.