高層建筑結構體系簡析

蘇曉春

(陜西能源職業技術學院能源工程系,陜西 咸陽 712000)

近幾年來,亞洲國家和地區的高層建筑發展也非常迅速,而且廣泛采用新的結構體系和建筑形式,逐步成為世界建造高層建筑的新重心。

1 高層建筑結構的設計特點

高層建筑結構不同于低層多層建筑結構的設計。在低層建筑結構中,水平荷載產生的內力和位移都很小,通常可以忽略。所以低層建筑結構承受的外部作用主要是以自重為代表的豎向荷載。而對于高層建筑結構要同時承受豎向荷載和水平荷載。設計中我們必須重點考慮高層建筑遇到巨大風力和偶然的地震力時所產生的水平側力。因為隨著建筑物高度的增加,高寬比的增大,盡管豎向荷載對結構設計仍產生重要影響,但水平荷載對結構產生的內力和位移不斷增大,將成為結構設計時的控制因素。由于高層建筑高度較大,地震作用對它的影響也較大。因此,高層建筑結構設計的關鍵是抗側力結構設計和良好的抗地震性。除此之外還得嚴格控制高層建筑體型的高寬比例,以保證其穩定性。使建筑平面、體型、立面的質量和剛度盡量保持對稱和勻稱,使整體結構不出現薄弱環節。

2 常見的高層建筑結構體系

(1)框架結構體系。框架結構由梁、柱構件組成,是早期多采用的結構體系。框架結構構件類型少,可以在構建工廠標準化生產,也可以在施工現場采用定型模板進行現澆制作,整體性好和抗震性能較好。并且框架結構平面布置靈活,空間大,能適應較多功能的需要,

在框架結構建筑中,外墻可使用非承載構件,使立面設計靈活多變;內墻采用輕質隔墻,可以按需要選擇拆除以適應更多樣的空間需求,并且這些輕質隔墻和外墻的采用,大大降低了建筑物自重,節省了材料,因此成為高層建筑的主要結構形式。但是,框架結構的抗側移剛度較小,在一般節點連接情況下,當承受側向的風力或地震作用時,將會有較大的剪切變形。因此,限制了框架結構的使用高度。總之,在修建高度不大的高層建筑物時,框架結構體系性能表現良好。

(2)剪力墻結構體系。剪力墻結構體系是利用現澆配筋墻體作為承受豎向荷載和水平荷載的結構。剪力墻結構具有較高的抗側剛度,對抵抗水平風力十分有利的,并且現澆的墻體也可以作為房屋的分隔構件,因此,它適用于小開間的高層建筑,比如賓館、住宅樓等,而且建造的高度遠遠高于框架結構。剪力墻結構的主體都是現澆的鋼筋混凝土,整體性很好,縱觀世界各地的歷次地震危害情況可知,剪力墻的地震破壞相對比較輕,所以適合在地震區推廣建造。

值得注意的是,剪力墻結構的高層住宅樓中,部分中間隔墻是剪力墻。這個不同于框架結構中的非承載輕質隔墻,是絕對不能拆除的,因為它也屬于承重結構體系的一部分。因此,剪力墻結構體系的空間使用限制很大,不能符合公共建筑的使用要求。而且整體的現澆鋼筋混凝土墻體也造成整個建筑物自重的增大,使建材用量增加,地震力增大,上部結構和基礎設計將變得困難。

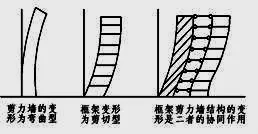

(3)框架——剪力墻結構體系。框架—剪力墻結構體系,即在框架結構中沿縱橫方向布置適當數量的剪力墻,可以兼有兩者的優點,取長補短。大部分的水平荷載(80%~90%)是由剪力墻來承擔的,提高了結構體系的抗側剛度。框架結構除了承受豎向荷載外,也可以承受小部分的水平荷載,并且提高了空間使用的靈活性。框架結構受到水平荷載的變形表現為剪切變形,而剪力墻部分則為彎曲變形,兩部分通過樓板協同工作時,變形必須協調統一,這樣變形就變成彎剪型。各層間的變形會區域均勻,減小了頂部總側移量,如圖1所示。總之框架—剪力墻結構體系在剛度,抗側力能力,抗震性能,空間使用上都優于單純的框架結構體系及剪力墻結構體系。

圖1 框架、剪力墻與框架—剪力墻的變形特點

(4)筒體結構體系。如果將框架結構中的柱距減小密集布置,梁的高度放大就形成密柱高梁的框筒。將剪力墻圍成筒狀就形成空間薄壁筒。用框筒或者空間薄壁筒來承擔水平荷載的空間結構就為筒體結構。一個或者多個筒體結構連接就可以稱為筒體結構體系。常見的類型有實腹筒、框架筒體結構、束筒結構、筒中筒結構等。

筒體結構體系不同于其他結構體系的特點是它的空間受力性能,因為它可以看作是固定于基礎上的箱型懸臂構件,要比單片的框架或者剪力墻的平面結構具有更大抗側剛度和承載能力,并具有較好的抗扭性能。所以更適合用來建造超高的建筑物。

3 高層建筑結構體系的發展方向

隨著全球經濟的不斷發展,建筑科學領域的不斷創新,高層建筑及超高層建筑的發展越來越快,超高層建筑已經成為一個國家強大的標志,各國都在努力刷新超高層建筑物的新高度。新材料新技術的不斷更新和采用,一般常見的框架結構、剪力墻結構、框架—剪力墻結構已經不能滿足人們對高度的期望。而新型的筒體結構體系、巨型結構體系和混合結構體系等將越來越廣泛的應用在高層及超高層建筑的實際工程中。這些新型的結構體系從建筑設計角度來看,能滿足各種特殊使用功能的平面及立面設計要求,可以將設計師的天才想象力變成現實;從結構設計角度來分析,筒體結構體系、巨型結構體系和混合結構體系都具有強大的抗側剛度整體性和承載能力并能采用新型材料,結構體系既合理又經濟。

隨著各種新技術新材料新科技的不斷產生和高效施工方法的出現,未來的高層建筑結構將向著更合理的結構設計體系和考慮環保、節能、舒適、多功能等可持續發展觀念的人性化設計方向發展,適應人們對空間的利用觀念的變化,展現出更為強大的生命力。

[1]包世華.新編高層建筑結構[M].北京:中國水利水電出版社,2003.

[2]呂西林,程明.超高層建筑結構體系的新發展[J].結構工程師,2008,24(2).